【特集】

芸術・デザイン・文化的なこころ

増田 貴彦(ますだ たかひこ)

Profile─増田 貴彦

ミシガン大学心理学部博士課程修了。心理学博士。アルバータ大学心理学部アシスタントプロフェッサーなどを経て,2018年より現職。専門は文化心理学。著書に『ボスだけを見る欧米人みんなの顔まで見る日本人(単著,講談社)など。

Tsolmon, Bayart-Od(バヤルト=オド・ツォルモン)

Profile─Tsolmon, Bayart-Od

桜美林大学リベラルアーツ学群卒業。2019~22年,新モンゴル小中高一貫学校キャリア開発センター日本留学担当カウンセラー,2022~25年,アルバータ大学心理学部修士課程修了(修士),2025年~同大学院博士課程1年。専門は文化心理学。

はじめに

芸術表現は表現者の持って生まれたユニークな才能・技能の結晶であるという言説は一定の説得力をもつ。しかし芸術を生み出す表現者のこころは文化から完全に独立して存在するものなのだろうか? 芸術表現にはそれぞれの文化の世界観が色濃く反映しているのではないだろうか? 本稿では,筆者らをはじめとした研究者が現在までに明らかにしてきたいくつかの研究から芸術表現の文化依存性について考察し,こうした研究が心理学のあらたな分野の創造のためにも重要である点を論じたい。

西洋的線遠近法と東アジア的俯瞰的画法

英国の著名な視覚心理学者,リチャード・グレゴリーは,西洋芸術で発展した線遠近法という表現形式について興味深い文化比較論を展開している[1]。グレゴリーによれば,16世紀イタリア・ルネサンス期に開花した線遠近法は,三次元の光景を二次元画面上に写すことを目指したユニークな技法で,西洋文明においてこの技法は,命脈を保って現在に引き継がれているという。

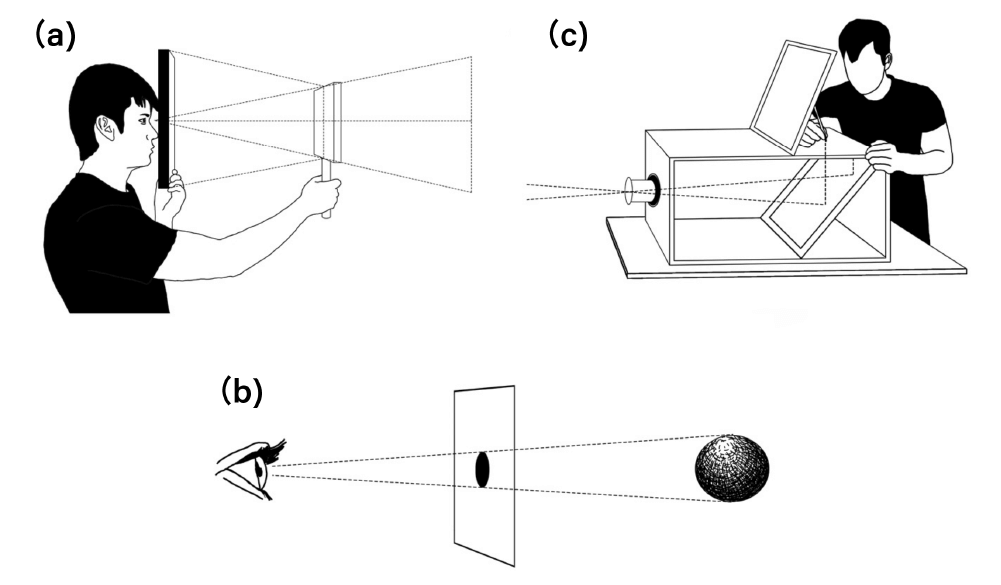

線遠近法は,建築芸術家であり技術者であったフィリッポ・ブルネレスキが開発したと伝えられている(図1)。網膜上に映る三次元世界を二次元の面に写し取るということを目指す線遠近法は長い歴史をかけて開発され,その幾何学性ゆえに,正当な絵の描き方と捉えられやすく,絵のよしあしの判断をする際にも客観的な基準として用いられやすい。そして,ともすれば画家を志すものにとっては,誰でもが学ぶべき基本的技法と考えられているかもしれない。

しかしながら風景画の画法には大きな文化差がある。たとえば,有名な日本の水墨画を思い浮かべてほしい。こうした東アジア文化圏の風景画においては,鑑賞者(あるいは表現者)が画像を見る立ち位置を一点に定めていないがゆえ,あたかも空を飛んでいるような俯瞰図的技法が用いられている。このことによって多面的な視点で事物に寄り添った描写ができ,また水平線・地平線を高い位置におくことで,描きたい事物を多く取り込んだ画を描くことができる。しかしこの技法を使う場合は,実際目にする風景よりも画面手前と奥を押しつぶしたようなフラットかつ二次元的にした表現を受け入れなければならない。一方,西洋生まれの線遠近法を用いた技法では,鑑賞者を一点に据えて,幾何学的原理によって画面を構成することで,事物の奥行き感を確保できる(図2)。しかし水平線・地平線の位置が鑑賞者の視点より下方になるため,画面上に描かれる事物は限定的になる。また画面全体に一つの原理を適用させることで,個々の事物には,その原理に合わせた歪みが生じる(たとえば丸い池は上下につぶれた楕円になり,四角い窓はいびつな台形となる)。

文化によって異なる「世界の捉え方」

もちろん西洋的線遠近法表現と東アジア的俯瞰図的表現に優劣はない。ここで論ぜられるべきは,それぞれの文化圏において普及した芸術表現を下支えするようなこころのはたらきとはどのようなものか? そしてこころのはたらきには,その文化に通底する「世界の捉え方」が反映されているとは考えられないか? ということである。筆者らが専門とする文化心理学――心理学・人類学・言語学・神経科学などの学際的分野では,このことに焦点をあて,過去30年にわたって実証研究を蓄積している。

視覚情報の処理に大きな文化差が見られることは,文化心理学が生まれた初期からの重要なテーマである。たとえばアメリカのミシガン大学を中心にした研究グループは,北米文化圏に特徴的に見られる世界観を「分析的(アナリティック)」,日本など東アジア文化圏に特徴的に見られる世界観を「包括的(ホーリスティック)」と呼び,それぞれの世界観の違いから,視覚情報の「見方」に無視することのできない文化差が生じていることを1990年代後半から実証的に論じている[2]。

「分析的世界観」を一言でまとめれば,世の中の事象はすべて要素に分割することができ,それぞれの要素のもつ特徴を論理的に理解すれば,物事の本質にたどり着けるという考え方である。この考え方に基づけば,物事の理解のためには,一つの原理に基づいて核心となる事象を見いだし,明晰な判断をすることが肝要になってくる。一方,「包括的世界観」では,世の中の事象は複雑な因果の綾が関係しあっており,そもそも捉えがたいものであるが,視点をずらしながら広範囲に思いを巡らせることで,物事の本質にたどり着くことができるであろうという考え方である。たとえば「木を見て森を見ず」「傍目八目」(おかめはちもく)といったことわざはこうした考え方の一例である。

これらの「世界の捉え方」は,ある文化に生まれた個人が幼少期からの親・兄弟姉妹・友人とのコミュニケーションを通してその文化で重要とされる意味体系を内面化していく過程で身につくものである。たとえば,親子のおもちゃ遊びのセッションを行うと,日本の親は,乳児に対してできるだけ広い範囲に目を向けさせるような「包括的」会話をするのに対し,アメリカの親は,手に取ったおもちゃに乳児が注意を向けて,どのようなものかを語る「分析的」会話をする傾向があるという[3]。

風景画表現に見られる文化差

もし「世界の捉え方」に文化差があるのだとすれば,風景画の描き方の文化差もまた,文化特有のこころの傾向から説明ができるのではないだろうか? 西洋文化圏で生まれた線遠近法には,一つの原理に基づいて目に見える物事を描こうという意図が感じられ,そこには先に述べた「分析的」な世界観が通底しているようである。一方古来より東アジア文化圏の絵画は俯瞰図・複数視点的であり,そこには先に述べた「包括的」な世界観が通底しているようである。そこで筆者らは,まず,それぞれの文化圏で発達した視覚芸術の傾向,水平線・地平線の位置に着目し,西洋文化圏と東アジア文化圏のさまざまな美術館に所蔵されている作品のファイルにアクセスし,内容を比較分析するという研究を行った[4]。その結果,東アジア文化圏の風景画は,欧米文化圏の風景画に比べ,予想どおり水平線・地平線の位置が高く,そのせいで背景情報量を増やせる素地があることがわかった。さらに後続する研究では,西洋と日本の風景画の作品の年代ごとの変化を分析し,19世紀に日本からの文物が西洋文化圏に流入し,ジャポニズムの流行があった時期には,西洋の風景画の平均的な作品の水平線・地平線の位置は次第に上昇する傾向が見られた。またその一方で,日本の風景画は,西洋文化圏の制度・文物が流入し,西洋的な画法の教育が始まった時期には,平均的な作品の水平線・地平線の位置は次第に下降するという傾向が見られた。しかし,異文化交流の影響は概して一過的であり,たとえある文化で長年かかって育まれた軸に一時的なドリフト(振幅)を与えたとしても,そこで生きる人々の「包括的」あるいは「分析的」なこころに支えられた,一般的な描画法の中心軸は存続していくようである。

これを確かめるため,筆者らは「こうした文化特有の風景画の表現は,現代に生きる一般学生(美大生でない)の描く風景画にも反映されているのだろうか?」という問いをたてて研究を行った。この研究では,アメリカ人学生と東アジア文化圏の留学生を対象として指定した風景画を描いてもらうという単純なものだった。風景画には人・木・川・家・水平線(あるいは地平線)を入れてもらい,その他追加で好きなものも描いてもらって,短時間で完成してもらった。その結果,東アジア文化圏の留学生はアメリカ人学生に比べ,水平線・地平線を画面の高い位置に描き,時間内に指定された以外の多くの情報を描きこむことが明らかになった。これは,アメリカに渡った後も,留学生は,母国文化で一般的な風景画の描き方を維持していた結果と理解できる。

デザインの情報量に見られる文化差

絵画研究から派生的にわかったことの一つは,東アジア文化圏の留学生は,アメリカ・カナダ出身の参加者に比べ,制限時間内により多くの情報を書き込む傾向があるということである。もちろんこれは,参加者の間で課題をより完璧にこなすという動機に違いがあったという可能性も否めない。しかし画像にたくさんの事物を描きこむ動機の背景には,もしかしたら「物事は複雑である」という「包括的」な傾向があらわれているのかもしれない。もしそうだとすれば,ポスターの文字構成やレイアウトといったデザイン,ウェブデザインにおいても,中心となる情報だけを提示することに美や機能を求める「分析的」な表現と,多彩な情報を盛りだくさんに提示することに美や機能を求める「包括的」な表現の間には明らかな違いが見いだされるのではないだろうか?

以上のことを確かめるため,筆者らの別の研究では,欧米文化圏と東アジア文化圏の大学・自治体のホームページの1ページあたりの情報量,学術的研究発表のための学会発表原稿ポスターの情報量を比較した[5]。その結果,総じて東アジア文化圏のホームページやポスターは欧米文化圏のそれよりも情報量が多いことがわかった。さらに情報の多いメディア(たとえば商品の画像がたくさん提示されたホームページ)をどの程度許容できるかについて,カナダの大学に所属する東アジア系の学生(日本・韓国・中国を文化出自とする学生)と欧米系の学生(ヨーロッパ・アメリカ・カナダを出自とする学生)の意見を比較して調査したところ,東アジア系の学生は,欧米系カナダ人学生と比べて,情報量が多いメディアでも,うまく処理探索できる対応力があり,さらに美的にも機能的にも情報の多いホームページを好む傾向が高いという結果が得られた。これらの結果は,ヒトは自らをとりまくその文化特有のメディアの情報量に対応して,それをうまく扱えるような行動パターンを身につけることを示唆している。

多彩な研究の構築に向けて

本稿では,ここまで筆者らの行ってきた風景画描写技法を中心に,芸術表現が心理学研究の対象となりうることを示すいくつかの例を示してきた。こうした分野のさらなる発展を構想するために,本節では,現在の心理学アカデミアで論じられている研究動向を俯瞰し,芸術・デザイン・文化的なこころの研究の展望を論じたい。

心理学においてウィアードピープル(奇妙な人々)という言葉で議論が行われて久しい。この英語は,ハーバード大学のジョセフ・ヘンリックらによって提案された言葉である[6]。ヘンリックらは,欧米の心理学者は,通常大学の学部生を研究参加者として心理学データを集め,その結果だけからヒトのこころの性質の普遍性を論じることが多いと指摘する。しかし,こうした参加者は,世界の人口から見れば数%の集団でしかない。そこで,ヨーロッパ系アメリカ人であるヘンリックは,自らの属する文化集団を「西洋の(ウェスタン)」「教育を受けた(エデュケーテッド)」「先進国の(インダストリアライズド)」「経済的余裕のある(リッチ)」「民主主義的(デモクラティック)」な文化と呼び,その英語の頭文字をとって「世界でもっとも奇妙な人たち(The WEIRDest people in the world)」というスローガンを打ち立て,今後の心理学の発展のためには,広範囲の文化集団からデータを集めたうえでの議論が大切であろうと提案している。

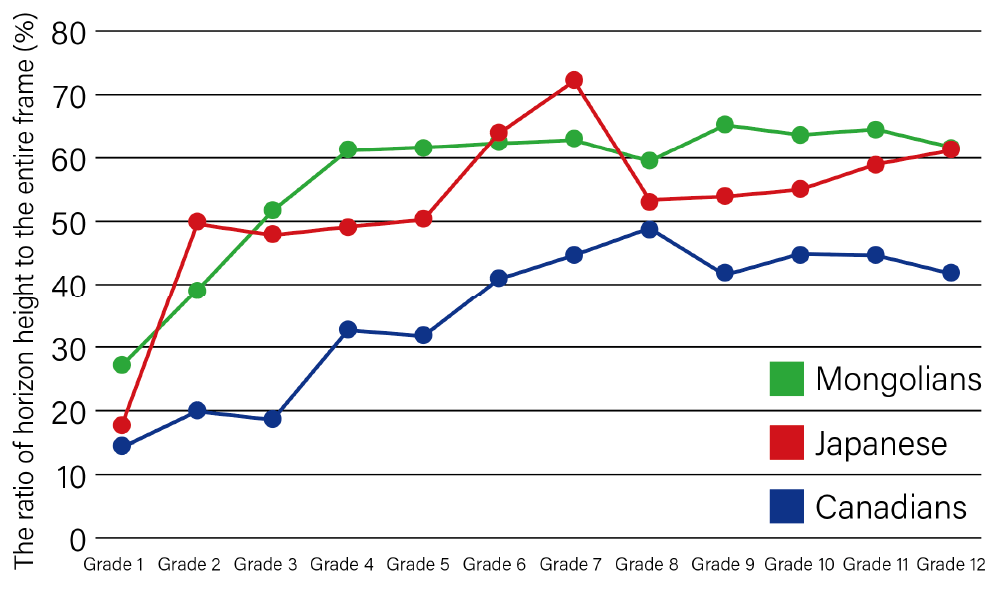

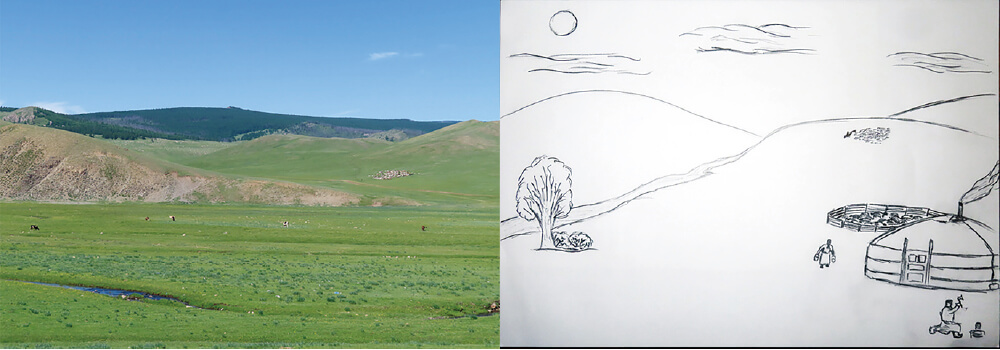

実際,文化心理学の最近の研究では,ウィアードピープルの議論に呼応するように,中東地域・地中海地域・南アメリカ地域・南アジア地域など,いままで十分に心理学データが集められていなかった地域の人々に焦点をあてた研究の重要性が論じられている[7]。筆者らも,前項であげた風景画描画研究を,東アジア文化圏と中央アジア文化圏の接点であるモンゴルにまで拡大し,ウランバートルの学校の小学生・中学生・高校生からデータを集めた[8]。この結果をカナダ・日本で集めた先行研究と比較してみると,低学年の子どもが地平線を用紙の下方に配置することは,カナダ・日本人・モンゴルの生徒共通の傾向であった。しかし,4~5年生あたりから地平線を描く位置が上がり,カナダ人よりも日本人に近い「包括的」な傾向をより強く受けた絵の描き方をしていることがわかった(図3・図4)。この研究結果はまだ基礎的なものであるが,今後のさらなる研究の指針を設定するうえで大きな意義を感じている。たとえば「もしこの結果が信頼に値するものだとしたら,『包括的』な世界の捉え方やそれを反映させた美術・アート表現は,東アジア地域を超えて,どの程度,世界の多くの地域で受け入れられているのだろうか?」「相対的に見ると,分析的な絵画表現技法(線遠近法など)に日常的に親しんでいる人々は,世界人口から見れば実は少数派なのだろうか?」という問いが次の研究の俎上に載せられるだろう。

おわりに

本稿であげた風景画・デザインなどに焦点をあてた研究例は,芸術表現の文化依存性に焦点をあてたほんの一例である。詳細は割愛するが,たとえば,日本人とアメリカ人に塗り絵をしてもらうと,日本人は淡い色調を使うのに対し,アメリカ人は濃い色調を使うという結果から,日本人が人間関係の調和を求める傾向とアメリカ人が独立的・積極的な自己表現を求める傾向とを対比させた研究が報告されている[9]。また動物や物体を絵にするときに二次元平面的な意匠として描くことに慣れている文化環境にいる人々は,絵に描かれた立体図形も平面的な模様として知覚する傾向があるという[10,11]。こうした先行研究の息吹から,心理学者は「自分は芸術に関しては門外漢である」と臆することなく,色づかい・形の表現・構図の取り方など,世界にあふれる多彩な芸術・デザイン表現の文化的差異とその歴史的変遷に目を向け,ヒトのこころとの関係を探る研究を続けてほしく思う。また,こうした問題について美術史家・アーティスト・デザイナーとの交流を通した学際研究が進むのならば,それは心理学理論の一般化を希求し,従来の理論を再考するためにも重要なリソースになるであろうと期待している。

文献

- 1.グレゴリー, R. L./近藤倫明他訳 (1998/2001)

- 2.Nisbett, R. E. (2003) The geography of thought: How Asians and Westerners think differently -- and why. Free Press.

- 3.Fernald, A. et al. (1993) Child Dev, 64, 637-656.

- 4.Masuda, T. et al. (2008) Pers Soc Psychol Bull, 34, 1260–1275.

- 5.Wang, H. et al. (2012) Pers Soc Psychol Bull, 38, 1539–1551.

- 6.Henrich. J. (2020) The WEIRDest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous. Farrar, Straus and Giroux.

- 7.Kitayama, S. et al. (2022) Am Psychol, 77, 991–1006.

- 8.Masuda, T. et al. (2020) Front Psychol, 11, 1394.

- 9.Ishii, K. et al. (2014) Pers Soc Psychol Bull, 40, 175–188.

- 10.Segall, M. H. et al. (1966) The influence of culture on visual perception. Bobbs-Merrill.

- 11.Deregowski, J. B. (1972) Sci Am, 227, 82–88.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1