オンライン開催・対面開催いずれのイベントも、お住まいの地域にかかわらずお申込みできますので、ぜひ多くのイベントにご参加ください。

-

東北支部では、東北心理学会第77回大会との共催で下記の通り、特別講演・特別シンポジウムを行います。特別講演・シンポジウムともに無料ですので、是非ご参加いただけますようご案内申し上げます。

□特別講演

- 2024年8月27日(火)15:00~16:30(受付14:30)

- 宮城学院女子大学ハンセン記念ホール

- 村瀬 嘉代子先生(大正大学・日本心理研修センター)

- 大橋 智樹先生(宮城学院女子大学)

- 前の心理研修センターの理事長で、日本臨床心理士会の会長も務められた村瀬嘉代子先生をお呼びしての、対談形式の講演会です。村瀬先生といえば日本の心理学者で知らぬ者はいないと言っても過言ではない方ではありますが、ご本人の口癖は「私なんて普通の主婦」です。そんなことをまったく嫌味にならないような口調でお話になる先生の素顔をお届けできればと思っております。心理関係者すべてが少し心にチクっと刺さるような辛辣なご発言もあるかもしれません。(東北心理学会第77回大会HPより)

- 250名。事前登録制。

- 参加ご希望の方は申込サイト(https://bit.ly/3W6FBeN)より事前にお申込みください。

□特別シンポジウム

- 2024年8月28日(水)13:00~14:30(受付12:30)

- 宮城学院女子大学ハンセン記念ホール

- A氏 (京都アニメーション事件被害者)、大張 慎悟氏(大張法律事務所)、小澤 優璃氏(宮城県警察犯罪被害者支援室)

- 浅野 晴哉氏(宮城学院女子大学)

- 2008年の被害者参加制度創設を機に、犯罪被害者等は、主体的に刑事裁判に関わることができるようになった。しかし、犯罪被害だけでなく過熱取材、加害者の言動及び裁判などによる心理的ストレスが甚大なため、発生直後からの心理支援は重要になる。さらに、相続、離職及び加害者側との交渉など刑事のみならず民事に関する法的問題にも直面するため、早期の段階からの法的支援が実現できる犯罪被害者等支援弁護士制度が、2026年までに施行する見込みとなった。そこで、本シンポジウムにおいては、京都アニメーション事件被害者、その支援に従事した弁護士及び公認心理師が話題提供をする。専門家だけではなく、当事者の視点が加わることから、絶望の淵にいる犯罪被害者等へ更なる支援の手を差し伸べられる新たな道筋を見出したい。(東北心理学会第77回大会HPより)

- 参加ご希望の方は申込サイト(https://bit.ly/3y4X92R)より事前にお申込みください。

(東北支部:河地庸介)

-

認定心理士の会東海支部会は以下の要領で公開シンポジウムを行います。

- 2024年8月3日(土)14:00~16:00(開場13:50)

- Zoomオンライン会場

- 尾野 裕美先生(筑波大学 人間系)、正木 澄江先生(文教大学 人間科学部)

- 人生100年時代、VUCA、Society 5.0、働き方改革、ポストコロナといった言葉に示されるように、近年、私たちを取り巻く労働環境は大きな変容を遂げようとしています。そうした背景のもと、改めて「働く」ことについて考える機会になればと、今回は働き方に関わるご研究を精力的に行われているお二人の先生にご講演いただきます。尾野先生には「育休を取得した男性の心理と働き方」についてご講演いただきます。正木先生には「人は働くことをどのように意味づけていくのか:理論と支援の可能性について」との演題にてご講演いただきます。お2人の先生のご講演をもとに、「働く」ことについて皆さんと多角的に考える機会になりますと幸いです。

- 申込み受付期間は終了いたしました。

- 東海心理学会

(東海支部:吉田琢哉)

-

- 2024年9月28日(土) 13:00〜16:00

- Zoom オンライン会場

- 生田 淳一先生(福岡教育大学)、野上 俊一先生(中村学園大学)、尾之上 高哉先生(宮崎大学)

- 学校では、時代に合わせた学び方があります。例えば、コロナ禍以降はICT教育が普及し、以前とは学びの道具や学びの方法が大きく変わりました。ですが、道具や方法が変わったとしても、学校で学ぶのは“人”であることは変わりません。“学ぶ人”の“心”次第で、その人の学びは変わってくるでしょう。では、学びにとって大事な心の持ち方は、時代とともに変わるものなのでしょうか。それとも、変わらないものでしょうか。3名の専門家とともに考えていきたいと思います。各先生のご講演の概要については、 https://psych.or.jp/authorization/240928_kyuoki/をご覧ください。

- 2024年9月24日(火)

- 申込専用サイト https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lUstIDspSv2SDObiKDYEcg#/registration からお申し込みください。

(九州・沖縄支部会幹事:宮島 健)

【関東支部企画】認定心理士の会 公開セミナー(対面開催) 「可視的差異とアピアランス問題-疾患,外傷,治療の副作用などによる外見の変形や変化に対する心理的理解-」

関東支部のイベントとして、2024年2月4日(日)の14:30~16:30に公開セミナー「可視的差異とアピアランス問題-疾患、外傷、治療の副作用などによる外見の変形や変化に対する心理的理解-」を開催しました。事前申し込みの上での対面開催となりました。事前申し込みは65名、当日参加は33名(うち認定心理士有資格者19名)と、参加人数は少なかったものの、本テーマに興味や関心が強い方々に参加頂くことができました。

今回は、可視的差異とアピアランス問題をテーマとしていました。可視的差異とは、疾患、外傷、治療の副作用などによって外見の変形や変化が生じている/生じる状態のことをいいます。そして、それによって生じる心理・社会的な困難さをアピアランス問題といいます。まだ日本では十分に認知されてるとは言いがたいですが、重要なテーマと言えます。

登壇されたのは、藤間勝子先生(国立がんセンター中央病院アピアランス支援センター)と松本学先生(共愛学園前橋国際大学・東北大病院形成外科心理外来)のお二人で、それぞれ、がん領域と先天性疾患領域におけるそれらの外見により生じる問題に対する心理的理解について、お話頂きました。

事後アンケートの内容のコメントから、参加者に非常に満足頂いたことがうかがえました。時間の制約があったためか、もっと話を聞きたいというコメントもありました。

今回は資料を事前配布したこともあってか、当日の参加者が少なめではありましたが、マイナーとされがちなテーマもイベントで扱うことで、皆さんが様々なテーマを知る機会を作り出せればと思っています。

(関東支部:鈴木公啓)

【北陸支部企画】認定心理士の会 公開講演会(対面開催) 「「視覚心理学」とはなにをやっているのか?」

2024年3月23日(土)に、北陸支部の企画として公開講演会「「視覚心理学」とはなにをやっているのか?」を開催しました。講師として井戸啓介先生(富山県立大学)をお招きし、認定心理士のカリキュラムに含まれる基礎的な知覚(視覚)に関する実験の成果が、どのような形で社会に活かされているかについて、実際に先生が行われてきた実験などを基に紹介いただきました。井戸先生は、視覚情報処理の特性とそのメカニズムや認知機能の神経科学的基盤の解明をテーマとした研究に携わられており、特に色・動き・かたちの知覚といった低次視覚に関する研究が、いかにして人間の「見え方」の解明につながるか、またその研究の楽しさについて、運動残効といった日常的にイメージしやすい現象に関する研究などを取り上げながらお話いただきました。

今回の講演会は対面形式で行われ、参加者は21名、その内認定心理士の方は10名でした。北陸新幹線の金沢-敦賀間開業から1週間後の開催となり、非常ににぎわう福井駅直下の会場におきまして、当日は福井県・石川県・富山県の北陸3県のみならず、中部や近畿からもご参加いただきました。私の広報の不手際もあり、人数的には小規模な会とはなりましたが、講演後は、ST、臨床職、教員など多様な形で心理学に関わりのある参加者の皆様から活発な質疑がありました。また、事後のアンケートにおいても、「知覚系の講座を増やして欲しい」、「資格取得時に学んだ時の疑問が少し解消した」などのお声をいただき、基礎心理学そして視覚心理学といったコアな話題についても会員のみなさまの関心が高いことを感じました。本当にありがとうございました。今後も北陸支部は、北陸の心理学研究や教育を皆様に紹介する機会と、認定心理士の皆様の相互交流の機会を企画していきます。

(北陸支部:森本文人)

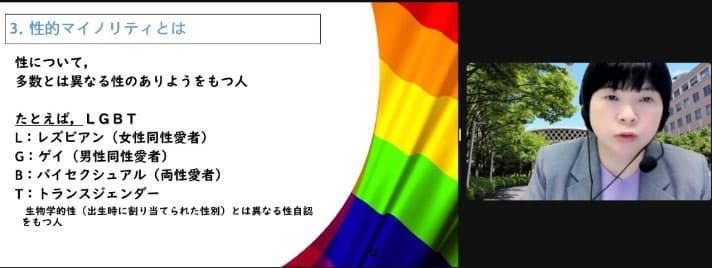

【中国・四国支部企画】認定心理士の会 公開セミナー(オンライン開催)「虹色セクシュアリティ入門 ―LGBTQ+をめぐる心理社会的状況と課題について考える―」

中国・四国支部は、2024年2月3日(土)に「虹色セクシュアリティ入門―LGBTQ+をめぐる心理社会的状況と課題について考える―」と題した公開セミナーをオンラインで開催しました。ご講演者は、松髙由佳先生(県立広島大学大学教育実践センター)でした。当日は248名(うち認定心理士158名)にご参加いただきました。

松髙先生の講演は、LGBTQ+の人々が直面する心理社会的な課題とその解決策について深く考える機会となりました。LGBTQ+、性的マイノリティ、SOGIといった言葉は、一昔前より、耳にすることが格段に増えましたが、理解はまだ十分に進んでおらず、人口の約1割存在するとされる当事者の生きづらさは変わっていないとのことです。当事者には、学校や職場における、直接的な差別や偏見、SOGIハラ(性的指向・性自認に基づくハラスメント)によるストレスに加え、内在化されたホモフォビアやトランスフォビアを背景とした自己否定や自己隠ぺいに伴う間接的なストレス、そして、無意識的な差別的な言動であるマイクロアグレッションが大きな問題であると説明されました。

このような背景から、性に関する正しい知識を持つこと、そして、LGBTQ+の当事者が自分らしく生きるための社会的な支援の必要性が強調されました。具体的には、当事者が安心して自分らしくいられるセーフゾーンの表示や差別用語を使わない配慮が重要なこと、また、カミングアウトに込められた意味(当事者の自己受容と開示対象者との関係再構築)の理解の重要性も強調されました。多様なSOGIの理解と尊重を目指すための具体的アクションの提案がありました。

講演後には活発な質疑があり、松髙先生から丁寧な回答がありました。また、セミナー後のアンケート(122名による回答)で約93%がポジティブな回答であったことから、当セミナーが参加者の期待に応えていたことがうかがえます。

参加者は、この講演を通して、多様な性のあり方を尊重し、誰もが安心して自分らしく生きられる社会を目指すことの重要性を再確認したと思います。苦しい思いをしている人が声をあげられるような社会を目指そうというメッセージは、性的マイノリティの問題に関わらず、一人一人が心に留めておくべきことだと感じました。

末筆ながら、講師の松髙先生をはじめ、当セミナーにお力添えいただいたすべての皆様に厚くお礼申し上げます。

(中国・四国支部:向居暁)

【認定心理士の会運営委員会企画】日本心理学会第88回大会大会企画シンポジウム(対面開催)「災害と避難の心理学」

- 2024年9月8日(日)11:30~13:00

- 熊本城ホール第2会場3F A1

- 邑本 俊亮先生(東北大学)「防災教育への心理学からのアプローチ」・「震災伝承」、矢島潤平先生(別府大学)「熊本・大分地震における心理支援の実践」、前田 楓先生(立教大学)「親子間データから考える防災教育の可能性」

- 平成28年(2016年)の熊本地震、平成30年(2018年)の北海道胆振東部地震、令和6年(2024年)の能登半島地震など、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の後にも大きな地震災害は続いています。予測しにくく、生活や人生に深刻な影響をもたらしうるこれらの事態に、対応し、準備するために心理学の知識や技術はどのように貢献できるでしょうか。本シンポジウムは被災者支援や防災教育に関して3名の専門家からの話題提供を題材に、参加者と議論を深めたいと思います。矢島氏は熊本・大分地震における被災者支援活動、支援者支援及びロジスティクス業務についての実践事例紹介と災害支援の課題と展望についてお話いただきます。前田氏は大学生とその親を対象とする調査や実験事例のご紹介を頂き、より実践的な防災教育のあり方について議論したいと思います。邑本氏からは一般向けの防災講話の中にいかに心理学的知識を組み込んで伝えているの取り組みを伺います。そして小中学生を対象とした防災出前授業の効果測定の研究例、今後の防災教育の一形態として「学び手が伝え手になる震災伝承」の実践事例についてご報告を頂きます。

(運営委員会委員長:河原純一郎)

【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度今後の新刊連動講座

今後の企画としましては、2024年10月6日(日)かもがわ出版「モチベーションの社会心理学」(竹橋 洋毅著)、11月9日(土)金子書房「心理学における構成概念を見つめ直す」(キャスリーン・スレイニー 著・仲嶺 真 訳)が予定されております。

近日中にホームページに掲載いたしますので、皆様のご参加をお待ちしております。

(新刊連動講座WG長:河原純一郎)

【認定心理士の会運営委員会企画】2023年度第6回新刊連動講座 認定心理士の会×勁草書房『マインドワンダリングーさまよう心が育む創造性』刊行記念イベント「マインドワンダリングの効用を読み解く」

2024年1月27日(土)に実施しました。講師は横澤 一彦 先生(筑波学院大学)、参加者は211名(うち認定心理士158名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2023年度第7回新刊連動講座認定心理士の会×新曜社『発達障害の就労とキャリア発達-ライフステージをつなぐ支援』刊行記念イベント「データと実践事例から考える,発達障害のある人の就労の課題と支援」

2024年2月18日(日)に実施しました。講師は清野 絵 先生(国立障害者リハビリテーションセンター)、宮澤 史穂 先生(障害者職業総合センター)、滝口 圭子 先生(金沢大学)、安田 孝 先生(城西国際大学)、参加者は308名(うち認定心理士258名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2023年度第8回新刊連動講座認定心理士の会×有斐閣『職場がうまくいかないときの心理学100』刊行記念イベント「職場がうまくいかないときの人間と人間活動の理解から関係性・プロセス・環境の設計へと踏み出す」

2024年3月16日(土)に実施しました。講師は芦高 勇気 先生(西日本旅客鉄道株式会社)、安藤 史江 先生(南山大学)、伊東 昌子 先生(成城大学経済研究所)、渡辺めぐみ(常磐大学)、参加者は253名(うち認定心理士222名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2023年度第9回新刊連動講座認定心理士の会×ちとせプレス『心理学を遊撃するー再現性問題は恥だが役に立つ』刊行記念イベント「心理学研究の舞台裏から見る再現性問題」

2024年3月23日(土)に実施しました。講師は山田 祐樹 先生(九州大学)、参加者は157名(うち認定心理士97名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第1回新刊連動講座認定心理士の会×新曜社『自己の科学は可能か―心身脳問題として考える』刊行記念イベント「脳・身体・ナラティブから見る 「自己の科学」」

2024年4月21日(日)に実施しました。講師は田中 彰吾先生(東海大学)、今泉 修 先生(お茶の水女子大学)、金山 範明 先生(産業技術総合研究所)、弘光健太郎(ATR)、参加者は200名(うち認定心理士145名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第2回新刊連動講座認定心理士の会×誠信書房『私たちを分断するバイアス:マイサイド思考の科学と政治』刊行記念イベント「分断社会の心理学的な背景を読み解く」

2024年5月12日(日)に実施しました。講師は北村 英哉 先生(東洋大学)、参加者は180名(うち認定心理士119名)でした。

【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第3回新刊連動講座認定心理士の会×ちとせプレス『こころのやまいのとらえかた』刊行記念イベント「こころのやまいのとらえかた やわらかく多層的な理解をもとめて」

2024年6月30日(日)に実施しました。講師は佐々木 淳 先生(大阪大学)、参加者は193名(うち認定心理士158名)でした。

(新刊連動講座WG長:河原純一郎)

前号でも編集後記を書かせていただいたのですが、編集後記とは何か?というのがわからず、ChatGPTに聞きました。編集後記とは、「雑誌や書籍の編集作業の終了後に、編集者がその号や本の内容、制作過程、裏話などを読者に伝えるために書く短いエッセイやコメント」とのことです。これを踏まえ、制作過程について述べると、外では体温並みの気温の毎日、室内でも自身が担当する支部のイベントの準備とニューズレター編集があいまって熱い毎日を送っています。これは認定心理士の会が活発に活動している証拠でもあり、今後もこの勢いを大切に認定心理士の会の活動を進めていければと思います。ですが、外は少しだけ涼しくなるとよいですね。今後も認定心理士の会にご期待いただき、各種イベントに是非ご参加ください。

(運営委員会委員:河地庸介)

-

認定心理士の会運営委員会〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13田村ビル内公益社団法人日本心理学会事務局jpa-ninteinokai@psych.or.jp

PDFをダウンロード

1