行事案内

参加レポート 貧困社会を考える:心理学は何ができるのか

参加レポート

筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻 広瀬拓海

去る2017年8月26日,東京大学駒場キャンパスにて日本心理学会の公開シンポジウム「貧困社会を考える:心理学は何ができるのか」が開催されました。

日本では現在,貧困や経済的な格差が社会的に広く認識され始めるとともに,それが子どもや若者にもたらす問題への関心が高まってきています 。そういった経済的な格差がもたらす問題の中には,学力格差や社会情動的スキルの未発達など,心理学がその解決に向けて貢献すべき課題が数多くあるとされています。今回のシンポジウムは,そのような中で心理学や心理的支援の専門家が貧困のもたらす課題の解決にいかに寄与できるのか,あるいは寄与すべきなのかを幅広い視点から議論することを目指して企画されたものでした。

シンポジウム当日は,たくさんの参加者で会場がほぼ満席となる中で,企画者として司会を務められた原田悦子先生(筑波大学人間系)と,日本心理学会常務理事である仲真紀子先生(立命館大学)のあいさつから開始されました。あいさつの後はすぐに話題提供に移り,加藤弘通先生(北海道大学教育学部),小澤いぶき先生(NPO法人PIECES),茂呂雄二先生(筑波大学人間系/任意団体ジャパン・オールスターズ)が順に,それぞれ異なる切り口から貧困という課題にアプローチした議論を展開していきました。ここで当日の議論のすべてをお伝えすることは残念ながらかないませんが,以下では参加レポートとして三人の先生方の発表のポイントを中心に,参加者の一人として私が見たシンポジウム当日の様子を報告させて頂こうと思います。

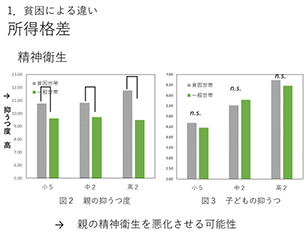

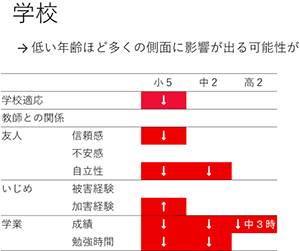

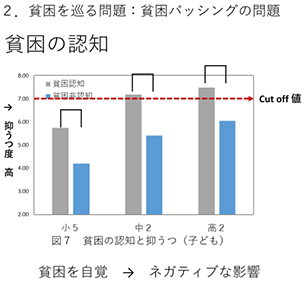

まず,トップバッターとして加藤先生から「学校からみた貧困問題」というテーマのもとで,札幌市を除く北海道全域において小中高生とその保護者を対象に行った「北海道子どもの生活実態調査」2 の分析に基づく発表が行われました。加藤先生は,収入の格差3 としての貧困が子どもに与える影響をデータから示したうえで,さらに自分が貧困であると自覚すること,つまり「貧困の認知」がより大きな問題をもたらすとして,議論を展開しました。

図1 収入の格差がもたらす影響(加藤先生のシンポジウム当日の発表スライドから,加藤先生からの許可を得て掲載しております)

当日,加藤先生が例示されたデータをお借りして補足すると,まず収入の格差としての貧困(図1)は,例えば保護者の抑うつと関連していたり,低年齢の子ども達の学校適応や友人関係といった学校生活にかかわる指標にネガティブな影響を及ぼしたりする可能性がデータから示されました。

図2 貧困の認知がもたらす影響(加藤先生のシンポジウム当日の発表スライドから,加藤先生からの許可を得て掲載しております)

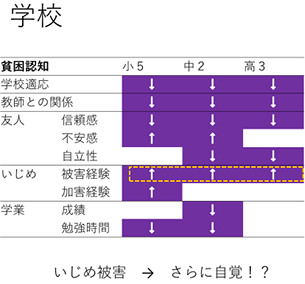

このように,収入の格差はそれ自体が大きな問題であると言えます。しかし,加藤先生はそこで議論をおえずに,「貧困の認知」のより多様で大きな影響についてデータを示されました(図2)。生活が苦しいと答えた子ども,つまり貧困を認知した子どもには家庭の収入が低いだけでは見られなかった抑うつが高くなるという傾向や,学校生活にかかわる指標についてもより広い年齢と項目においてネガティブな影響を与える可能性がみられます。

加藤先生からは,こうしたデータの分析を踏まえながら,最後に,貧困家庭に対するバッシングが及ぼす危険性についても指摘されました。最近SNSなどで,いわゆる「炎上」をした際,「貧困世帯の人々がそれに見合った生活をするべきだ」という言述がしばしばなされてきています.こうしたバッシングは,そういった人々に貧しい生活を強いて子ども達の貧困の認知をうながすことにつながってしまいます。加藤先生によれば,収入の格差に対する対応ももちろん大切ですが,貧しいながらそれと一生懸命に楽しく周囲の人と付き合いながら生活している世帯も数多く存在しており,収入格差があっても嫌な思いをしなくてもいい社会づくりをしていくことが大切ではないかと指摘なさっていました。

次に,小澤いぶき先生(NPO法人PIECES)からは「児童精神科医の立場から」というテーマでのご発表がありました。小澤先生は,もともと児童精神科医として臨床医療に関わっていましたが,現在はNPO法人PIECESを立ち上げてその代表を務められていらっしゃいます。小澤先生の話題提供のポイントは,PIECESの活動にも関係する「社会的処方箋」という考え方であったと言えるでしょう。

小澤先生は,まず現在の子ども達を取り巻く課題として貧困,虐待,そして不登校などの問題があることを指摘したうえで,それらを支援する現在の専門機関が抱える課題について指摘していました。小澤先生によれば,困難を抱えた子ども達はほかの人に頼っていいのだということを学ぶことができておらず,助けてほしいという声を上げること自体が難しいことなのだといいます。そうした中で,現在の申請主義に基づいた専門機関は,制度があることを知らない人,使い方がわからない人にとっては利用しづらいものになっているのです。一方で,現場では「支援をされたくない」と考えている子ども達も存在しており,たとえ専門機関につながったとしても,そのような子ども達への粘り強いかかわりなど,十分に行っていくのが難しいケアもあるといいます。

こうした背景を踏まえて,小澤先生は薬の処方ではないけれども,その地域に「医者がいること」を処方する「社会的処方箋」という考え方を紹介され,その考え方を応用した「市民性を生かしたケア」を行っていくことを提案なさっていました。つまり,専門機関だけに頼るのではなく,地域の中に困難を抱えた子どもや若者にとっての「医者」になり得る身近な「居場所」を処方していくことが重要だと指摘なさっていたのです。小澤先生が立ち上げたPIECESは,まさにこの「社会的処方箋」の実現に向けて動いているものであり,例えば,コミュニティユースワーカーという,保護者でも学校でもない,しかし子ども達が頼ることができる地域の身近な第三者を育成するプログラムを実施しているそうです。小澤先生の話では,このプログラムで育成したコミュニティユースワーカーは既に地域の中で活躍し始めており,経済的困難を抱えた子どもが,長期の粘り強いかかわりの中で自分のやりたいことを見つけられたといった成果もあらわれているそうです。

最後に,茂呂雄二先生(筑波大学/任意団体ジャパン・オールスターズ)からは「活動理論に基づく学習心理学の立場から」というタイトルでのご発表がありました。茂呂先生は,20世紀ロシアの心理学者であるヴィゴツキーの議論に依拠しながら,現在の心理学それ自体が「貧困」状態にあるという大胆な提言を行っていました。茂呂先生によれば,ヴィゴツキーは心理学の方法論について強調した心理学者でした。方法論とは,心理学とは何だろうか?あるいは,人間とは何だろうか?ということを考える「そもそも論」のことをいうと言います。ヴィゴツキーの視点から今日の心理学を見ると,そこには「歴史」と「活動」への感受性のなさという2つの大きな虫食い穴,すなわち貧しさがあると茂呂先生は指摘しました。そして,今回のシンポジウムのテーマである「貧困」は,奇しくもこの心理学の「貧困」という課題を突きつけるものだといいます。

茂呂先生は,現在の私たちの心の営みは資本制やグローバル経済という歴史的な布置のもとにあり,貧困と格差によって生じる現在の問題もそのような歴史が突きつけた課題なのだといいます。しかし,心理学は普遍性(つまり,それは没歴史的であることを意味します)をあまりにも追求しすぎるという「病に罹ってしまって」いるために,その課題に十分に応答することができていないのだと指摘していました。また,心理学はこれまで研究の基本単位を「行動」に置いてきたことで,「活動」という側面を見落としてきたという問題も指摘されていました。茂呂先生によれば,行動は適応を測るためには適した単位ですが,世界には貧困のように,適応してはならないものもあるといいます。そうした適応してはならないものに対峙する際には活動,特に「パフォーマンス」としての活動という単位が必要になるそうです。

パフォーマンスという言葉は,なんらかの成果を表すものとして使われることもありますが,茂呂先生によれば,ここでのパフォーマンスは,普段やらないことをやること,普段やらないことができる環境をみんなでつくってみること,そして今までのやり方をブレイクスルー(突破)

4することを意味します 。私たちの日々の生活である活動は,一見するとなんの変哲もないものです。しかし,茂呂先生によると活動は,日々の生活の中で常に変化をしているものであり,これこそが新しくてよりよい生活,つまりパフォーマンスの源になるといいます。貧困という問題に立ち向かうために,心理学は「行動」から「活動」へと視点を変え,それらをよりよいものにするための介入実践研究を,研究者も一緒になって行っていくことが重要だと茂呂先生は指摘なさっていました。また,そうした実践研究の例として,最後に茂呂先生自身が率いる任意団体ジャパン・オールスターズの研究が紹介されました。

以上の三人の先生方のお話の後,仲真紀子先生による指定討論が行われました。仲先生は,それぞれの発表をまとめられたうえで,3つの発表には「コミュニケーション」,「対人性」「出会いの場」という共通項があったのではないかと指摘されました。また,仲先生も貧困問題に関係する研究として,米国疾病予防管理センター(CDC)で行われている「子ども時代の逆境的体験(ACE:Adverse Childhood Experiences)研究」について短く紹介されました。ACE研究では,子ども時代の虐待体験が後の貧困を予想することが指摘されているそうであり,仲先生は逆境経験を持つ人々に負担をかけずに、そのような体験について聴取する方法の開発を行っているというご紹介もありました。こうした仲先生のコメントに続いて,フロアから寄せられた質問について,それぞれの先生からの応答が行われました。より詳しいデータの解釈についての質問や,具体的な支援の手立てについての質問などがなされ,それに対して話題提供の先生方が一つずつ丁寧に答えていらっしゃいました。

今回のシンポジウムは,司会の原田先生の「ワクワクドキドキしてきた」という言葉で締め括られましたように,多くの期待を参加者それぞれに感じさせてくれるものでした。ただし,原田先生は同時に「心理学はよりさまざまなレベルで,社会とどこかつながっていかなければならない。それぞれの方が,自分がどうかかわっていくか?を考えることが必要で,ぜひその問題を持ち帰っていただきたい」ということも述べられ,参加者には貧困問題を切り口に心理学と社会の接点をそれぞれの立場から見つけるという宿題も与えられたと言えるでしょう。

日本心理学会の公開シンポジウムは今後も行われていきます。ぜひ,ここまでレポートをお読みくださった皆様も次回は実際のシンポジウムの場にお越し頂き,そのワクワク感と心理学と社会の接点を探るという難しい課題の両方を一緒に共有することができれば嬉しく思います。

脚注

1厚生労働省が行った2016年の「国民生活基礎調査」によると,経済的に厳しい家庭で育つ子どもの割合を示す「子どもの貧困率」は13.9%と高い水準にあることが分かっています。

2調査対象者は,小学5年生2,147名,中学2年生2,116名,高校2年生1,743名とのことです。なお,加藤先生は「 この発表で示した結果は分析の途中経過であり,今後修正される可能性があります 」とおっしゃっており,このレポートをご覧の皆様にもご注意をいただきたいと思います。

3ここでは,相対的貧困線をもとに一般世帯と貧困世帯が区分されていました。相対的貧困線は,世帯の等価可処分所得(世帯の可処分所得をその世帯にいる人の数の平方根で割って調整したもの)の中央値の50%として設定されます。このように設定された貧困線よりも,低い所得で暮らしている世帯が貧困世帯として操作的に定義されます。

4つまり,成果としての「パフォーマンス」ではなく,俳優が舞台上でいつもの自分とは異なる役を「パフォーマンス」するという意味に近いと言えるでしょう。