【特集】

スポーツにおける体罰の背景 ─根絶に向けて取り組めること

為末 大(ためすえ だい)

Profile─為末 大

1978年,広島県生まれ。2001年エドモントン世界選手権および2005年ヘルシンキ世界選手権において,男子400メートルハードルで銅メダル。シドニー,アテネ,北京と3度のオリンピックに出場。2012年,25年間の現役生活から引退。現在は株式会社侍の代表取締役を務め,スポーツ,社会,教育,研究に関する活動を幅広く行っている。著書は『諦める力』(プレジデント社),『走る哲学』(扶桑社),『負けを生かす技術』(朝日新書),『禅とハードル』(共著,サンガ)など。http://tamesue.jp/

2012年12月23日,大阪市立桜宮高校バスケ部のキャプテンが体罰を理由に自殺するという痛ましい事件が起きた。ちょうど同じ時期に女子柔道の体罰などスポーツ界の体罰問題が多数明るみに出て,社会の中で批判の声が大きくなり,最終的にスポーツ界全体が暴力行為根絶宣言を行うことになった。現在,様々な場所で暴力行為根絶に取り組んでいる。

果たしてなぜスポーツ界で体罰が行われるようになったのか。体罰の奥には何があるのか。そしてどうすれば体罰を根絶できるのか。以下,三つの大見出しに分けて考えてみたい。なお,暴力行為は選手間なども含めいくつかのパターンがあるが,今回は指導者から選手のものに絞っている。

体罰は必要か

果たして体罰には競技力向上にプラスの効果があるのか。人間は,賞罰を与えることによりパフォーマンスがアップするのか。またそうしないと人は努力できないのか。

ある本の中に紹介されていた,サム・グラッグスバーグ(Glucksberg, 1962)が行った実験を思い出した。その実験手続きは,以下のとおりである。

- ・実験参加者を二つのグループに分け,「ロウソクの問題」注を解いてもらい,解き終わるまでの時間を測定することにした。

- ・一方のグループには「この種の問題を解くために通常どのぐらいの時間がかかるのかを調べたいので,時間を測定する」と伝えた。

- ・もう一方のグループには「解決時間が参加者全体の上位25パーセントに入っていれば,5ドルがもらえる。全員の中で一番早く達成した者は20ドルをもらえる」と伝えた。

すると意外なことに,後者のグループは前者のグループよりも,問題解決に要した時間が平均して三分半長くかかったそうだ。グラッグスバーグはこの実験結果を受けて,「報酬には本来,視野を狭める性質が備わっており,この性質は,解決の道筋がはっきりしている問題の場合には役立つが,『ロウソクの問題』のように発想力が問われる問題には,功を焦るあまりかえって妨げとなってしまう」と結論づけた(ピンク/大前訳, 2015)。

つまり,報酬を与えれば,人間は創造的ではなくなるというのがこの結果から推測される。同じように罰を与えた時,人は創造的ではなくなるのだろうか。報酬と罰を同じと考えていいのか。

現場の感覚で言えば,罰も同じように選手から創造性を奪ってしまうように思う。体罰は人を萎縮させるが,自分で考えることに必須なのは萎縮せず自発性が保たれていることだ。体罰は言われたことを忠実にこなす時には一定の効果があると思うが,自分で考えて行動しなければならないものにはマイナスの効果となるだろう。

一方で,競技力向上にプラスである場合,選手本人が嫌がっていればもちろん許されないが,両者が合意の上であれば,体罰を使用した指導法は許されるのだろうか。実は体罰を受けていた選手で,体罰を容認する人は案外と多い。私が出席した会議では3割が容認派だった。

臓器売買の例を考えてみたい。病気にかかっている裕福なAという人間がいて,健康な臓器を買えるならいくらでも出せると言っている。一方で,金銭的に困窮していて,命に問題がないのであれば自分の臓器を売ってもいいと考えているBという人がいる。両者の利害は一致していて,周囲にも迷惑をかけないように見えるが,売買は現在のところ禁止されている。なぜ,それは許されないのだろうか。

ムッライナタンとシャフィール(2015)の中にトンネル効果というものがある。これは人間が目の前にすぐ返済を迫られているようなものがあると(例えば借金など),視野が狭くなり,その問題解決に必死になり,客観的な判断ができなくなるというものだ。まさにトンネルの中にいるように,だ。この理屈から考えると,経済的貧困状態にある人は,視野が狭くなり目の前の金銭を手に入れるために,臓器を手放すことがあるが,それは冷静な判断ではないとみなすことができる。

現役時代の選手は勝利を渇望するあまり,毎日のトレーニングや試合に集中していて,視野が狭くなっている。また,多くのスポーツは限られた空間やメンバーで行われるために,空気が固定化されやすい。体罰が行われているチームは往々にして閉鎖性があり,新しい人が入ってこない傾向にある。そういう場所では体罰が当たり前の空気ができあがり,選手が客観的な視点に立てなくなっている可能性がある。つまり,両者の合意が成り立ったからと言ってそれを本当の意味の合意とみなすことは難しいのではないか。

体罰を見ている周囲への影響も大きい。例えば体罰を振るっている指導者と選手がいて,それを見ている第三者がいる。周辺にも強い衝撃を与えるだろうし,もしそれが子供であればその手法を学習してしまう恐れがある。体罰が多い競技というのは実は偏りがあるが,それもこういった学習の連鎖が影響して文化が形成された可能性が高い。

以上のことから,そもそも体罰の効果はスポーツにおいてはマイナスに働き,また例え両者が合意していても,その合意自体が疑わしい。なにより,周囲や社会へのマイナスの影響からそれを認めるべきではないのではないか。

体罰の奥にあるものは何か

体罰的なものの背景にあるのはなんだろうか。体罰という行為が生み出される背景に,組織の性格というものがあると思う。私はこの性格自体が変わらなければ体罰を克服したとしても,また形を変えて現れるのではないかと危惧している。例えば体罰はなくなったが,監督やコーチの無視が増えたという報告がある。体罰の奥にあるものはなんなのか,そこにアプローチすることが重要ではないか。

体罰を行う組織の類似点は,「強いハイラルキー」「近すぎる人間関係」「問答無用」というものだ。

ハイラルキーがなければ体罰を行なっても,生徒から何らかの反論があるために,体罰が継続することはない。体罰が深刻化するのはされる側が何も言えない立場に置かれている場合で,そこには何らかのハイラルキーがある。

上には絶対服従という文化が根付くと,確かに統率は取りやすい。特に中学や高校の部活動はまだ選手のレベルが低く,コーチ一人で数十人を見なければならないこともあり,強いハイラルキーで支配した方が効率が良いのだろう。そしてこの序列を決めていく上で,分かりやすい懲罰を皆の前で示すのは効果が高い。体罰を見せしめに使うことにより,ハイラルキーがより強固になる。

また体罰が行われるチームでは人間関係がウェットで近すぎる傾向がある。チームのためにという言葉や,コーチと選手一丸となってという言葉がよく聞かれる。これ自体は決して悪いことではないが,それが行き過ぎるとある種の熱狂状態のようになり,体罰が肯定されやすくなる。体罰が行われる組織では必ず閉鎖性がある。

本人が意識するしないは別として体罰が存在する理由の一つは,コーチから見れば動機を奪うことであり,選手から見れば動機を外部に手放すことだ。実際に,体罰を肯定する選手は,自分だけでは頑張れなかった,あれがあるから頑張れたとしばしば言う。つまり,体罰があることによって,自分を奮い立たせてトレーニングをするということができたわけだ。最初のうちは反発している選手も次第にこの空気に馴染んでくると,身体的な辛さなどはあるが,実は思考が楽になる。誰にも強制されない中で自らを律し自らを奮い立たせるのは,精神的負担が大きい。

だから体罰を克服するためには,各選手が自己管理することが必須となる。距離がいるのだ。もし人間は管理されないと自ら頑張ることはできないという認識があれば,外部から本人に圧力をかけてやる気を出さなければ勝てないと考え,結果としてそれが体罰に変わる。次第に管理型の指導法ができあがり,数世代を経て,そのスポーツに文化として根付いていく。

何かに対し,議論をしたり,データを元に語ることをよしとしない文化はまだスポーツ界に根強い。そしてこういった文化ほど体罰が肯定されやすい。例えば,敗因分析を行う時に,全部ひっくるめて気持ちが足りませんでしたとしてしまうのもそうだろう。スポーツのどの局面においても,モチベーションは大きな役割を果たすから,全てはやる気次第と言えばそうかもしれないが,仮にやる気が問題だったとしても具体的な改善方法は見いだせない。次はもっとやる気を出しますという程度だろう。根性論にはいつも具体性がない。

気持ちや感情の要素を重視すればするほど,数字にしにくいために,数値評価のない選手の献身性や想いなどで評価をすることになる。そうするとデータもないために,議論というより一方的な説教になりやすく,そこに強いハイラルキーがあると問答無用文化になる。

この文化では,コーチ自身が客観的に数字を扱ったり問題点の整理をして言葉として相手に伝えるという手法に乏しいので,体罰という手法が選ばれやすい。体罰は相手を言語で動かすことができないときに多く行われる。もちろんされた方の選手もその指導法を学習していく。

体罰はどうすれば克服できるか

では体罰はどうすればなくすことができるのか。私なりに考えたのが以下の三つの方法だ。

- 1成功体験の書き換え

- 2データ重視と言語重視

- 3スポーツ観の転換

教育は往々にして個別の体験が再生産されやすい。私にはもう直ぐ2歳になる子供がいるが,嫌がる息子を引っ張り,ダンボールで作ったハードルを乗り越えさせている。親もコーチも,自分の人生で良かったと思うものを普遍化し,それを子供に伝えがちになる。

自分一人では頑張りきれなかったのが,監督から体罰を加えられ,当時は嫌だったとしても,いつの間にか自分の限界を突破し成長できたという実感を持つ選手も多い。その場合,多くの選手が体罰に対し肯定的な感情を抱いている。

こういった選手たちは,違う方法では成長できないのではないかと感じているので,違う方法でもちゃんと成長できるという成功体験を持つことが必要になるのではないか。例えば,卓球の日本代表の監督である村上さんは,選手の練習参加の可否をメール一本でいいというルールを適用している。トップ選手は自己管理ができるはずだし,できない奴は淘汰されるべきだという考えからきている。全ての選手に適用できるかどうかはわからないが,参考になるだろう。こんな風に厳しい管理ではなくても選手は伸びるということを,社会に発信し,また指導者が実践する場を増やし,少しずつ社会全体での成功体験を変えていき,各指導者が,心の底から選手の成長に体罰は必要ないことを信じられるようにしていく必要があるだろう。

またデータと言語を重視するコーチング文化に変える必要がある。スポーツ界では,データを軽視する人が少なからずいるが,データには限界があるということはわかっていつつも,やはり何らかの数字で物事を考えるべきだろう。これからはセンサー技術が発達し,ありとあらゆるデータが取れるようになるので,余計にデータに対する感覚は重要になる。

データをベースにすると,実は言語能力が必要になる。なぜならばデータから見られる傾向を選手に説明し,また選手の疑問にコーチが答えなければならないからだ。つまりあらゆる議論が,エビデンスをベースにして行われていくことになる。この世界においては,問答無用は全く役に立たない。数字と言語で,選手を納得させ,問題を指摘する時も,データを駆使して客観的に示せるようになる。特に言語能力とコーチング能力はこれまで以上に関係が深くなるはずだ。

体罰を根絶することはもちろん必要だが,その奥にある根本を克服するのは実は個々人にとって辛い作業になるだろう。行く先を決め,努力し,自己反省し,問題点を発見し,克服することを自分自身が行わなければならなくなる。コーチはただの伴走者になり,自分の人生の主役を自分が演じなければならなくなる。

またコーチ自身も,常にオープンに選手からの質問を受けられるような姿勢が求められる。学び続けられないコーチは必要とされなくなるだろう。関係も上下ではなくフラットになり,コーチが選手を選ぶように,選手もコーチを選ぶようになる。

大きな話をすれば,人間関係を再構築するという話だと思う。組織に身を捧げさせるという価値観が体罰の奥には色濃くある。依存しながら生きていく距離感から,自立しお互いを一人の人間として尊重する距離感に変わるべきだ。

スポーツは何のために存在するのだろうか。私はスポーツ自体には善も悪もなく,使い方次第だと思っている。実は,体罰は維新期までの藩校・郷校においては2.2%しか行われておらず,稀有だったが,日本が軍国主義に傾倒していくあたりから増えている(江森,2013)。今日,体罰という文化をスポーツが広めた側面は否定できないだろう。それと同じように,スポーツを通じて人を自由にし,自分を表現する喜びを与えることもできるはずだ。

これまで体罰克服の一連の流れは,世の中から批判を浴びスポーツ界が世間の常識に合わせる形で進んできた。2020年の東京オリンピックに向けて,むしろスポーツの世界から,社会が抱える長時間労働や,社会におけるコミュニティの問題を,解決するモデルが生まれることを願っている。それがスポーツ界が残せる重要なレガシーなのではないか。

注

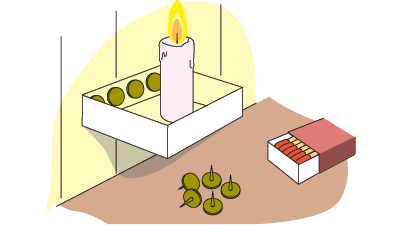

実験参加者は木製の壁に寄せられたテーブルにつき,ロウソク,箱入りの画びょう,マッチを渡される。そしてロウがテーブルに垂れ落ちないようにすることを求められる。解決するためには,画びょうを箱から取り出して,箱を画びょうで木製の壁に固定し,ロウソク台としてこれを使用しなければならない。

文献

- 江森一郎(2013)『新装版 体罰の社会史』新曜社 p.124, pp.252-253.

- Glucksberg, S.(1962)The influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual recognition. Journal of Experimental Psychology, 63, 36-41.

- ダニエル・ピンク/大前研一(訳)(2015)『モチベーション3.0:持続する「やる気!」をいかに引き出すか』講談社+α文庫 pp.89-90.

- センディル・ムッライナタン,エルダー・シャフィール/大田直子(訳)(2015)『いつも「時間がない」あなたに:欠乏の行動経済学』早川書房

PDFをダウンロード

1