- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 79号 心理学はセックスを理解しているか

- 心理学はセックスを 理解しているか

【特集】

心理学はセックスを 理解しているか

「セックス」という単語を見て,読者のみなさんはどう感じますか? 「いやらしい」「けしからん」と思ったり,恥ずかしく感じたかもしれません。そこまでではないにしても,白昼堂々この単語と向き合うこともそう多くはないでしょう。しかし考えてみてください。セックスと完全に無縁な人間はいないのです。

人間は誰しも生殖としてのセックスを通じてこの世に生を受けます。そしてセックスに興味を持ったり,それを楽しむこともあります。素晴らしいものである一方で,望まない妊娠やセックスを通じた感染症の問題もあります。私たちにとってセックスは非常に重要で身近なトピックです。しかし私たちはセックスについてどの程度知っているのでしょうか。

この特集では,興味深く謎めいたトピックであるセックスについて,心理学や関連領域の研究知見を紹介します。心理学がセックスについてこれからどう取り組んでいけるのか,それを考えるきっかけになることを願っています。(樋口匡貴)

ヒトのセクシャリティの生物学的由来

長谷川寿一(はせがわ としかず)

Profile─長谷川寿一

東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。文学博士。専門は動物行動学,進化心理学。著書は『進化と人間行動』(共著,東京大学出版会),『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』(訳,草思社),『思春期学』(共著,東京大学出版会)など。

性はなぜあるのか,なぜ雄と雌なのか

そもそも性はなぜあるのだろうか。無性生殖する生物も多いなかで,性(有性生殖)にはどういう有利さがあるのだろうか。無性生殖の場合,親の体の一部から新個体が生じたり,胞子から別個体が生じたりするので,生殖のために他の個体と出会う必要はない。しかし,有性生殖では同種の他個体を探し,二つの配偶子(生殖細胞)を合体させねばならない。動物では,精子を産出する雄と,卵子を産出する雌がいて,異性と出会わないと生殖できない。有性生殖は無性生殖と比べて明らかに効率が悪く,メイナード=スミスはこのことを「性の二倍のコスト」と名づけた。

このようなコストにもかかわらず性がある適応的な利点に関して,広く受け入れられている説明が,ハミルトンが提唱し,リドレーが命名した「赤の女王仮説」である。『不思議の国のアリス』の中で赤の女王は,「その場にとどまるためには,全力で走り続けなければならない」と語ったが,「赤の女王仮説」のポイントは,生物の生存のためには止まることは許されないということである。ハミルトンは寄生者(病原体)と宿主の間には,恒常的に軍拡競争が存在し,寄生者の多様で素早い攻撃に対し,宿主は有性生殖による組み換えで常に遺伝的多様性を保持し続ける必要があると主張した。今風に言えば,致命的な被害をもたらすパスワード解読に対抗するには,不断にパスワードを更新せねばならないということである。

ただし,赤の女王仮説は有性生殖の適応的利点を説明するものの,なぜ雌雄という性の分化が進化したのかまでは説明できない。そもそも雌とは,栄養分を含む大きな配偶子(卵)を少数産出する性であり,雄とは,サイズは小さいが高い運動能力を有する配偶子(精子)を大量に産出する性である。受精後の発生や生存においては,栄養分を多く含む大型配偶子(卵)が有利であるが,受精以前の配偶子の出会いにおいては,運動性に富む小型配偶子(精子)が有利である。二つの選択圧に対して配偶子が機能的に分化したことにより,出会いの機会を上げつつ,受精卵の生存率を上げることが可能になった。

性選択の理論

雄と雌は,同じ生息環境で生活し,同じ食物を食べ,同じ捕食者から身を守り,すなわち同じ自然選択圧にさらされながら,なぜかくも大きな性差があるのだろうか。ダーウィンは,雌雄間に見られる体格,体色,角や牙,寿命や死亡率,行動様式などの性差が,自らが『種の起源』(1859)で明らかにした自然選択説だけでは説明しきれず,自説に対する挑戦と悩み,1860年代は性差研究に没頭した。その集大成が『人間の由来と性選択』(1871)である。この書の中でダーウィンは,自然選択とは別のメカニズムとして性選択の理論を提唱した。すなわち,生物の繁殖(配偶や養育)については,雌雄間で異なった選択圧が作用すると考えたのである注1。

ダーウィンの性選択説の骨子は,雄間競争と雌による配偶者選好の二つである。雄は限られた配偶機会を求めて同性どうしで熾烈に争う。ゆえに闘争で有利になるような大きな体格,角や牙などの武器が進化した。他方,雌雄間では,雄は派手な装飾や一見奇抜なしぐさでさかんに求愛し,雌は慎重に配偶相手の雄を選ぶ,とダーウィンは論じた。雄間競争については,多くの動物群で明白な証拠があり広く受け入れられたが,雌による配偶者の選好については,実証的な証拠がまだ乏しく約一世紀にわたって研究は停滞した。ヒト以外の動物で,雌に雄を選ぶ審査能力が備わっているというダーウィンの考えも長らく葬り去られたままだった。

『人間の由来と性選択』から100年後の記念シンポジウムで,トリバースは親の投資(将来の繁殖機会を犠牲にして現在の子の生存を上げる親の養育投資)という観点から,ダーウィンの性淘汰説を大きく改訂した。すなわち,親の投資の小さなほうの性が大きな性との配偶機会をめぐって同性間で争い,親の投資の大きな性が配偶相手を選好するとした。この親の投資説によって,雄が子育てを担い,雌が雄に対して派手に求愛し複数の雄と配偶するような性役割が逆転している種(例えばヒレアシシギ)についても統一的な説明が可能になった。さらに今日では,潜在的な繁殖速度(配偶子産出と配偶努力,養育努力の総和でみた速度)の性差とそれによって決まる実効性比(ある時点で繁殖可能な個体の性比)を考慮することにより,性選択の方向性がより一般化されて理解されている。例えば,タツノオトシゴの仲間では,雄が全面的に子育てを担うにもかかわらず,雄間競争が強い。これは,雌による卵産出のコストが大きく,雌は子育てしなくとも,潜在的繁殖速度が雄よりも遅いからである。

どのような雄が雌から選好されるかについては,子育ての協力や餌の提供など子の数や生存率への貢献が具体的に示される場合(直接的利益)と,雄親の遺伝的な質の高さを子が引き継ぐ場合(間接的利益)がある。後者についてはランナウェイ仮説や優良遺伝子モデルなど多様な説明がなされている。また,特定の雄がすべての雌から普遍的に好まれる配偶者選好ではなく,それぞれの雌ごとに雄の好みが異なることもあり得る。MHC(主要組織適合遺伝子複合体)に注目した遺伝的適合性による配偶者選好の研究はネズミ,ヒト,魚類などで行われている。

配偶中・配偶後の性行動と性的対立

上に述べた性選択の理論では,雌雄が配偶に至るまでの同性間競争と配偶者選好が研究対象であるが,近年では,配偶中あるいは配偶後の雌雄関係に関する注目が高まっている。配偶中に行われる雌の選好行動の例としては,雌による交尾時間の調節が挙げられる。グッピーやガガンボモドキの雌は,好みの雄との交尾時間を長くするのに対し,好みでない雄との交尾時間は短く,少数の精子しか受け取らない。配偶後のニワトリの雌では,好みでない雄との配偶後に生殖腔から精子を排出することも知られている。他方,雄の側でも配偶の前後に雌が他の雄と交尾しないように雌の自由な行動を束縛する行動がみられ,配偶者防衛行動と呼ばれる。とくに交尾後ガードと呼ばれる防衛行動は多くの種で知られるが,トンボのタンデム飛行(雄が尾の先の把握器で雌の首根っこを押さえつけ,産卵まで強制連行する行動)はその典型例である。

雄が防御しきれず,雌が複数の雄と交尾する場合,卵への受精をめぐって複数の雄由来の精子が争う精子競争が生じる。乱婚的な種の雄は,雌が特定の雄としか交尾しない種の雄と比べて,精巣サイズが大きく,活性の高い精子をより大量に生産する。トンボでは,先に交尾した雄の精子を次の交尾雄が雌の体内から掻き出す行動もよく知られ,精子置換と呼ばれる。

かつての動物行動学では,繁殖という同じゴールを共有する配偶行動は雌雄間の協調的行動であるとみなされていた。例えば雌雄間の求愛シグナルのやり取りは性衝動を高め合う機能があるとか,雌雄の複雑な生殖器は異種間交雑を防ぐ鍵と鍵穴であるといった議論がよくなされた。しかし,現代の行動学では,雄と雌では繁殖をめぐって最適な戦略や形質は一致せず,むしろ雌雄間で利害対立が頻繁に生じるという性的対立に関する研究が盛んである。

先述の交尾後ガードは,雄にとっては適応行動であっても,自由が制限される雌の立場からすれば,採食時間やより好ましい雄との配偶機会を奪われるわけで迷惑な行動である。キイロショウジョウバエでは,雄は精子と共に有害物質を雌の体内に送り,雌の性行動を抑制し寿命を縮める。これも雌の再交尾を防ぎ,自分の精子の受精確率を高める雄の利己的行動である。同様に,ヨツモンマメゾウムシの雄は,交尾器にトゲがあり交尾時に雌を傷つけ,雌の生存率を下げてでも他の雄との再交尾をブロックする。詳しく述べる余裕はないが,雄の利己的行動に対して,雌の側も多様な対抗戦略や防御形質を進化させている。

ヒトにおける性選択-同性間競争の緩和と夫婦の起源

これまで述べてきた同性間競争,配偶者選好,精子競争,性的対立などの理論と動物界での観察例はどこまでヒトに当てはまるのだろうか。性選択の理論では,配偶努力と養育努力の間にはトレードオフ関係があることが示された。哺乳類では,雌が妊娠し授乳するという制約上,一般に養育努力は雌において大きく,大半の種で配偶時の実効性比は雄に偏る(雄余りとなる)。結果,雄は養育より配偶により多くの努力を費やす。実際,哺乳類の9割以上で,雄は子の養育を担わず,雄どうしが激しく闘争し,一夫多妻の社会を作る。対して,一夫一妻社会の哺乳類は少数派で,その中でも雄が子の養育に関わるのは全体の5パーセント程度に過ぎない。ヒトはこのような例外的な哺乳類の一種である。一夫一妻の哺乳類では,一夫多妻あるいは乱婚の哺乳類と比べて,闘争で有利となる体サイズや犬歯などの性差が小さいことが知られているが,ヒトの場合,近縁種の大型類人猿と比してこれらの性差が小さい。ゴリラやオランウータンの雄の体重は雌の約2倍だが,ヒトは1.1〜1.2倍に過ぎない。すなわち,ヒトでは男性間競争は相対的に穏やかであり,男性どうしが哺乳類としては例外的によく協力する。

雄が子育てに貢献する哺乳類には,貢献しない種と比べて雌の養育コストが大きいという特徴がある。すなわち,雄に貢献する余地がある。新世界ザルのマーモセットの雌は,自分の体重の四分の一に相当する子を双子で出産し,授乳するだけで手一杯なので,運搬や子守など授乳以外の子育ては雄が分担する。ヒトにおいても,他の霊長類の基準に照らすとほぼ胎児状態の無力な新生児を出産する母親の養育負担は極めて大きい注2。人類進化史で,少なくともホモ属以降の人類(原人・旧人・新人)は狩猟と採集を生業とし,共同体生活を営んできたが,他の大型類人猿と異なり,子育てが共同体の母親以外のメンバーによってサポートされてきた。母親の親族(とくに子の祖母)や夫がその代表である。

男性が養育に参加することにより,男女間のペア(絆)形成が促されたことはほぼ疑いない。女性にとっては養育負担が軽減され,男性にとっては父性の確実性が高まるという利点があるからである。しかし,男性の養育貢献度の評価に関しては,研究者間で見解が分かれ,夫の貢献度は祖母のそれよりもかなり低く,夫は常によき父親とは限らないと主張する人類学者もいる。にもかかわらず,女性が男性との絆を維持する代替的な説明としては,常に多くの男性からのハラスメントにさらされる女性には,保護者としての特定の男性と共に暮らす利益があるというものである。

ペア外配偶と配偶戦略の性差

ヒトの男性における精子競争(どれほど乱婚的か)の程度については,霊長類における精巣サイズの種間比較の研究がある。体重で補正した精巣サイズは乱婚的な霊長類で大きく,雌から見て1頭の雄としか交尾しない一夫一妻や一夫多妻の霊長類で小さい。ヒトの場合,この相対値の大きさは一夫一妻社会の平均値にほぼ近く,常識にも合致して,ヒトの男性はチンパンジーの精巣のような常習的に乱婚できるような巨大な生殖器を有していない。

しかし,ヒトにおいて夫婦以外の異性との配偶がしばしば生じることもまた明らかである。鳥類に目を移すと,そのほとんど(約95パーセント)が一夫一妻であるにもかかわらず,ぺア外交尾や(父性判定によって明らかになる)ペア外の父親の存在が広く報告されている。ヒトでも鳥でも,ペア外配偶は大っぴらではなく,むしろ低頻度で密やかに行われている。

ある一時点を切り取れば,ヒトの婚姻形態は一夫一妻的にみえるが,男女間の性的絆は長い年月の間で変化していく。愛が失せてしまった仮面夫婦は珍しくなく,離婚と再婚は小規模伝統社会でも普通に存在する。一生という長さで考えれば,ヒトの配偶関係は,入れ替りがない強固な絆の夫婦からパートナーが頻繁に入れ替わる連続的ペア形成までさまざまな多様性が存在する。

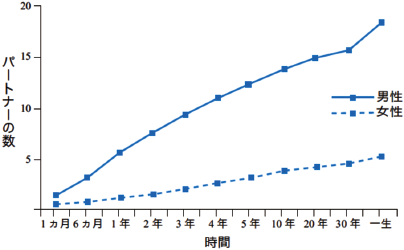

米国の進化心理学者のバスは,配偶戦略に大きな性差が存在することを示した。一連の調査によると,性選択説の予測どおり,男性はより多くの相手との配偶機会を求める短期的配偶戦略を志向する傾向があり,女性はより少ない相手との長期的配偶関係を志向する傾向があることが示された(図1)。ただし,これは統計的な差であり,同性内でも大きな個人差が存在する点にも留意する必要がある。配偶戦略の個人差に影響する要因に関する研究も数多いが,結果は必ずしも一貫していない。他の動物では,雄間競争は繁殖期にさしかかった年齢の雄で顕著に観察されているが,人間でも男性どうしの殺人や喧嘩,ひけらかし行動は,20代前半の男性においてピークを示すことが報告されている。

バスはまた,性的嫉妬にも大きな性差が見られることを示した。場面想定法を用い,自分のパートナーが,自分以外の相手と性交渉を持つことと,相手にすっかり心を奪われることのどちらにより強い苦悩を感じるか尋ねると,米・日・韓いずれにおいても,男性は肉体関係について,女性は恋愛感情についてより強い性的嫉妬を抱くことが示された。また,ドメスティックバイオレンスやストーカー行為も男性から女性に対して向けられることが圧倒的に多い。これら男性の性的嫉妬やハラスメント行動は,動物の雄の配偶者ガード行動に通じるものであり,男女間の性的対立の表れである。

おわりに

以上,ヒトのセクシャリティの生物学的背景について,進化理論に照らしながら述べてきた。ヒトは生物であるので生物の基本原理が当てはまる部分が少なくない。と同時に,人は社会・文化的存在であり,人のセクシャリティも社会・文化的要因の影響を大きく受ける。本稿では,生物学的要因と社会・文化的要因の相互作用まで述べる余裕はなかったが,人の性を理解する上で非常に重要なポイントとなる。女性のセクシャリティや同性愛についての生物学的考察も十分できなかったが,別の機会に紹介してみたい。

文献

- M・リドレー/長谷川眞理子(訳)(2014)『赤の女王:性とヒトの進化』早川書房

- J・M・ダイアモンド/長谷川寿一(訳)(2013)『人間の性はなぜ奇妙に進化したのか』草思社

- 日本生態学会(編)(2012)「第5章 性淘汰Ⅰ」「第6章 性淘汰Ⅱ」『行動生態学』共立出版