- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 88号 バーチャルリアリティの広がり

- バーチャルリアリティの広がり

【特集】

バーチャルリアリティの広がり

バーチャルリアリティ(VR)を使うことで,こころとからだの新しい研究が可能となってきました。VRは1980年代後半に最初の脚光を浴び,2016年頃から一般消費者向けにもさまざまなハードウェアやコンテンツが提供され,一般的になってきました。アミューズメントパークやVR体験施設,家庭用ゲーム機で体験したことのある人も多いでしょう。

VRのアイコンはなんといってもユーザーの顔を覆う頭部搭載型ディスプレイ(HMD)だと思いますが,VRはそれだけではありません。心理学の研究においても,自由度の高い実験装置としてVRを利用した研究や,VRでしかできない体験を利用した人の心や行動の変化の研究が注目を浴びています。

今回の特集では,VRの歴史を含めた心理学との関係やVR技術の概観,認知研究におけるVRの活用方法やVRで可能となった人の認知の研究について紹介します。そして,VRを用いた感情誘導やアートの研究,精神医学や意識に関係する挑戦的な研究についても紹介していただきます。(北㟢充晃)

身の回りにあるバーチャルリアリティ

櫻井 研三(さくらい けんぞう)

Profile─櫻井 研三

1986年,東北大学大学院文学研究科博士後期課程(心理学)単位取得退学。博士(文学)。東北学院大学教養部助手,カナダ宇宙地球科学研究機構客員研究員を経て,1996年より現職。専門は知覚心理学。著書は,Pioneer visual neuroscience(分担執筆,Routledge),『基礎心理学実験法ハンドブック』(分担執筆,朝倉書店),『心理学概論:学びと知のイノベーション』(分担執筆,ナカニシヤ出版)など。

バーチャルリアリティ(VR)が日本で最初に注目されたのは1980年代末期であるから,2019年の時点で約30年が経過したことになる。その間に何度か訪れたVRブームは,3次元立体(3D)テレビと同様に一時的に脚光を浴びたものの長くは続かなかったように思える。確かにVRと聞いて連想するのは大掛かりな機械に囲まれた特殊な場所での体験であり,そのような意味でのブームは続かなかった。しかしその陰で,VRを構成する個々の基盤技術は着実に日常生活に浸透しており,心理学が取り組むべき問題が生まれている。本稿では最初のVRが誕生した背景とその後の変遷を概観した後,拡張現実感,広視野角と多感覚,モーションキャプチャというVRの3要素を取り上げ,我々の身の回りにVRが存在する現状を考えてみる。

バーチャルリアリティ(VR)の登場とその基盤技術

多くの読者がVRと聞いて連想するのは,ゴーグルのような頭部搭載型ディスプレイ(HMD)を装着してコントローラーを手にした観察者の姿であろう(図1)。このタイプのVRの特徴は,HMDを通して見える範囲が限定されていても観察者が後ろを向けば後ろの景色が見える点にある。このように観察者の身体の動きに連動して映像が変化するHMDと他の技術を組み合わせた現在のVRの原型はアメリカ航空宇宙局(NASA)のエイムズ研究所で1980年代に誕生した。仮想インターフェイス環境ワークステーション(VIEW)と名づけられたプロジェクトが現在のVRの出発点である。

このプロジェクトでは,コンピュータグラフィクス(CG)の3D立体映像を現実世界に重ね合わせて表示できる透過型HMDと3次元音響呈示用ヘッドフォン,操作者の頭と手の位置や方向に加えてデータグローブという手指の動きを検出するセンサー類を組み合わせ,宇宙船内部の狭い空間に多数の機器の制御パネルをCGで表示して現実世界を拡張したり,作業ロボットをあたかもそのロボットになった感覚で遠隔操作できる装置の開発が進められていた。そしてその後,VRはネットワーク接続されて仮想空間の共有が可能になった。

初期のHMDは重く解像度が低かったことに加えて,当時の位置検出技術では身体運動に連動して変化する際の映像に時間遅延があり,長時間の使用には適していなかった。HMD型VRのこの欠点を補えるVRとして1990年代から注目されたのが,CAVEやCABINなどのプロジェクター型VRである。これは透過型スクリーンで囲まれた箱の中に観察者が入り,そこに複数のプロジェクターが360度全方向の仮想環境映像を常に投影するため,頭部の動きに映像を連動させる必要がなかった。しかし,この大掛かりなシステムは高価で大きな空間を占有するため,実際に導入された施設は限られていた。

その後,2000年代になってスマートフォンが爆発的に広まり,小型軽量の液晶パネルが廉価になると同時に高精細化した。それはHMDにも導入され,画像品質の向上したHMD型VRが再び注目されるようになった。さらに最近では,スマートフォンそのものを廉価なケースに組み込んで簡易版のHMDとして利用できるようになってきた。

初期のVRには三つの要素が含まれていた点に注意してもらいたい。第一は,VIEWプロジェクトが現実世界に人工的なCGを重ね合わせる技術として考案されていた点である。これはVRの一種で拡張現実(Augmented Reality:AR)と名づけられている。VRは3DCGで作成された仮想世界の中に入り込むコンピュータ技術と思われているが,当初は現実世界の景色やその映像をベースにしていたのである。第二は,映像が頭の動きと連動していて,360度全方向の映像を頭の向きを変えて観察できた点である。視覚刺激を自己受容感覚や身体運動感覚という複数の感覚情報と同時に(同期して)呈示することで高い臨場感が得られていた。第三は,操作者の頭と手の位置や方向に加えて手指の動きを検出する技術を含んでいた点である。これは身体各部の3次元運動情報をリアルタイムに検出する現在のモーションキャプチャにつながる。VRのこれら3要素がどのような形で我々の日常生活に浸透しているのかを,次にみていくことにしよう。

拡張現実感

多くの読者がポケモンGOをご存知であろう。スマートフォンのGPS位置情報を利用したこの拡張現実のオンラインゲームは2016年に配信が開始された。何の変哲も無い目の前の景色も,スマートフォンのカメラを通して見ると,そこに仮想空間のポケモンキャラクターが重ね合わせて表示される(図2)。プレイヤー同士は同じ仮想空間を共有していて,珍しいポケモンは他のプレイヤーと協力しながら捕獲して集めるというゲームは爆発的な人気となり,プレイヤーがポケモンを探して立入禁止区域に入り込むという事件が相次いだ。そればかりでなく,自動車を運転中にポケモンGOをプレイして交通事故が発生するという社会問題にまで発展した。ポケモンGOの配信が開始された時期に私は学会でオーストラリアに滞在していた。市内の公園で多くの人々がスマホを翳しながら歩きまわり,ポケモンを捕獲している場面を目撃して,VRが一挙に社会に広まったことを実感した(図3)。

もうひとつの拡張現実感の例として,Google翻訳が挙げられる。この便利なスマートフォン用アプリでは,例えば翻訳したい言語を英語に,翻訳後の言語を日本語に設定し,カメラモードで英語の看板の文字列を捉えると画面に映し出されている英語の文字列が日本語に置き換えられて表示される。いちいち辞書を検索しなくとも,現実世界の外国語が母国語に自動的に置き換えられる機能は,現実を拡張する,あるいは操作者の能力を増強するものである。この他にも,スマートフォンを利用したARとして,カメラで捉えた対象の長さや面積を測量できる「計測」アプリがスマートフォンのOSに付属して配布されている。

これらのスマートフォンで一般化しているVRの例では3Dの視覚環境は備えていない。しかし現実空間と仮想空間の融合,仮想空間の共有,操作者の能力増強というVRの開発段階から想定されていた特徴が含まれている。

広視野角と多感覚

正面を向いている間はHMDを通して観察者に見える視野が限定されていても,後ろを向けば後ろの景色が見えるのがHMD型VRの特徴である。この観察者の身体の動きに連動した映像という特徴も,現在のスマートフォンで体験できる。FacebookなどのSNSにパノラマ写真や全天周写真を掲載すると,スマートフォンの向きを変えて全方位の風景を見られるVR機能がそれである。パノラマ写真は古くから存在したが,デジタル画像とスマートフォンのジャイロ機能を組み合わせて,この360度パノラマVRが実現された。このように観察者の身体運動感覚と視覚が同期すると,その場にいる感覚,すなわち臨場感が生み出される。

もちろん,視覚,聴覚,触覚,前庭覚,嗅覚など,より多くの感覚を同時に呈示すれば,より高い臨場感を得られる。ディズニーランドのようなテーマパークの3Dアトラクションでは,上映されている3D映像と音に合わせて座席が前後左右上下に動き,シートの背もたれから振動が伝えられ,足元に何かが触れる感覚,座席に取りつけられたノズルから香料を含む飛沫を噴射して,風,水,霧,雨,煙,香りを観客に体験させる。それと同様の4DXやMX4Dと呼ばれる設備のある映画館がここ数年増えてきており,容易に多感覚による高臨場感映画を体験できるようになってきた。

モーションキャプチャ

VRを初めて商品化したのはVPL Researchというベンチャー企業であった。この会社は前述のデータグローブの全身版といえるデータスーツという商品も販売していた。これは全身の動きをデータ化してコンピュータに取り込み,VR空間内の人体CGを動かすシステムの一部で,現在のモーションキャプチャの原型である。モーションキャプチャそのものは1970年代からバイオメカニクスやスポーツ科学の分野で用いられている技術であり,これがVRの基盤技術として組み込まれたのである。その後,モーションキャプチャはゲーム開発分野でキャラクターの動きを自然なものにするため1990年代中期から利用されるようになった。ファイナルファンタジーという人気ゲームのキャラクターの動きに,このモーションキャプチャを初めて利用したメイキング映像をYouTubeで観ることができる1。

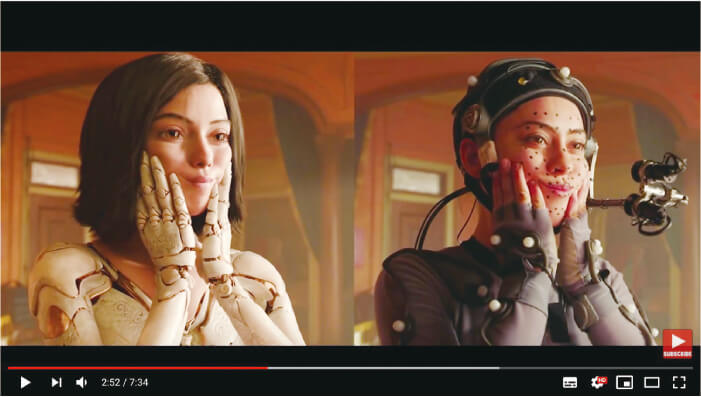

このモーションキャプチャが実写とCGを組み合わせた『アバター』というSF映画に利用されたことは当時評判になった。最近の映画『アリータ:バトルエンジェル』のメイキング映像2では,顔の表情のモーションキャプチャの様子を見ることができる(図4)。そして,この映画の技術解説映像3を上記のファイナルファンタジーのメイキング映像と比較すると,CGやモーションキャプチャの技術的進歩がよくわかる。

おわりに

VRは工学領域の研究テーマとお考えの読者が多いかもしれない。しかし,ここまで述べたように,VRの基盤技術は生活の中に浸透していて,我々は既にVRに囲まれた生活を送っているのである。そして今後VRは日常的コミュニケーションにおいて重要な位置を占め,そこで派生する問題に心理学は直面することになると思われる。

SF映画の『惑星ソラリス』(1972)をご覧になったことがあるだろうか。ソラリスという惑星を軌道上から探査していた宇宙ステーションとの連絡が途絶え,心理学者クリス・ケルビンが調査に赴く。そこで彼は,友人の乗員が自殺する直前に残したメッセージを発見し,生存していた他の乗員も存在しないはずの何者かと共に引きこもっていることに気づく。そして,彼自身も10年前に死んだはずの妻と再会するが,それは意識を持つ生命体であるソラリスの海が作り出したものだった,というストーリーである。

言語という記号情報ではなく,対象や環境そのものを提示して他者とコミュニケーションを取るのは,バーチャルリアリティの本質といえる。突拍子もない話と思われる向きもあるだろうが,我々は画像によるコミュニケーションを日常的に行っている。その画像は,壁画,絵画,写真,動画と変遷し,現在はおびただしい数の動画やパノラマVR画像が毎日ネット上を行き交っている。素敵なレストランで美味しい料理を堪能したという体験を,多感覚VRとしてSNSに載せる日は近いのかもしれない。その時が来ても,多くの読者はVRが工学の研究テーマだと考えているのだろうか。

参考URL

- 1 Behind the Scenes - Final Fantasy VIII [Making of]

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=NsIIvHaX5QY - 2 ALITA BATTLE ANGEL Performance Capture + Behind The Scenes Preview

https://www.youtube.com/watch?v=9YBRj3BEkEc - 3 Alita: Battle Angel | Behind the Scenes at WETA Digital | Inverse

https://www.youtube.com/watch?v=fQnrHwmpJ04