【小特集】

心の発達と文化

グローバル化社会と呼ばれる現代において,子どもの発達の文化的多様性を理解する重要性は高まっています。子どもを取り巻く日常のかかわりの中に,文化はどのように埋め込まれているのでしょうか。その中で発達の様々な側面は,いかに異なる道筋を示していくのでしょうか。(清水由紀)

心の理論の発達と文化

内藤 美加(ないとう みか)

Profile─内藤 美加

東京都立大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。東京都立大学助手,上越教育大学講師,助教授などを経て現職。専門は認知発達心理学。著書は『心の理論から学ぶ発達の基礎』(分担執筆,ミネルヴァ書房),『発達障害の精神病理Ⅰ』(分担執筆,星和書店)など。

「心の理論」の研究主題は,登場して既に30年以上が経過した今もなお活発な検討が続いている。この主題がそれほど長く深く発達心理学者の興味を引きつけてきた理由は何か。本稿はその一つの背景をなす欧米中心パラダイムの問題点を探り,それに代わるこれからの方向を提案する。

「心の理論」の文化相対性

心の理論とは,人の行動をその人の心的な状態に帰属させることである。人は自分の信念,欲求,意思などによって行動するということへの理解とも言える。直感的にはそれは当然で,発達心理学者も同様に,地球上のどんな文化圏にあっても,人である限り誰でもその個人の心の状態に従って行動すると固く信じてきた。だから彼らは,人の行動に対するこの暗黙の理解(心の理論)が幼い子どもにはまだなく4歳になって初めて突然出現するという事実に衝撃を受け,その現象を繰り返し確認してきたのである。

しかし,この認識枠組みは果たして妥当なのだろうか。大学の概論講義で,毎年筆者は受講者に「人の行動を決めるものは何か」という質問をする。答えは例年ほぼ同様である。試みに今年の学生98人の回答(1人2〜5個を列挙)を分類すると,「欲求」は受講者の1/4が挙げたものの(平均産出順位1.6),「意思・動機」とか「考え・判断」と答えた者はそれぞれ1割前後に留まり,代わりに「感情」が1/3(順位1.6),「経験や知識」も1/4いた。一方,行動を個人の外に帰属させた回答では,全体の4割以上の者がその時の/これまで育った「環境・状況」(順位1.7)を,3割が「他者の言動」(順位2.1)を挙げ,「他者との関係」や「文化・常識等」もそれぞれ1割いた。しかも学生たちは,「周囲」という語を「他者・人」と同じくらい頻繁に用いる。年齢や地域という標本の偏りはあろうが,例年繰り返されるこうした回答は日本人の平均的な反応とさほど違わないであろう。日本人は,人の行動は意思や思考よりは感情や経験に基づき,それ以上に自分を取り巻く対人的,状況的環境に基づくのだと考えているらしい。人の行動に対する認識枠組みは発達心理学者が信じるほど堅牢でも普遍的でもなく,単に一文化圏内の心理学者たちがもつ(誤)信念に過ぎないのではないだろうか(内藤, 2016も参照)。

実際,文化心理学からは,シーンや事物の刺激に対する認識や思考様式が日本を含むアジア圏と欧米では大きく異なるという一貫した証拠が出ている(Nisbett, 2003)。しかもこの認識の差はすでに幼児期から見られ,養育者とのやりとりの中で次第に顕在化する(本小特集の先崎の記事を参照)。物理的な環境刺激の認識に文化差がある以上,人にとって最も重要なはずの対人刺激すなわち人の行為の認識や帰属の仕方に違いがあるのはいわば当然であろう。

「心の理論」にある二つの問題

にもかかわらず心の理論は,人の行動は個人内の心的状態に帰属されるという枠組みのみを前提とする。ここで注意すべきは,「心の理論」が普遍的な人の行動の認識枠組みであると同時に,領域一般のメタ認知能力でもあるという二つの側面を含んでおり,それらが心理学者の間で区別されることなく等価に扱われてきた点である。確かに少なくとも欧米圏では,心的表象の理解が4歳で出現するだけでなく,心以外の表象(言語や図形など)のメタ表象理解と同期して出現し,両者は強く関連する(Wimmer & Doherty, 2011)。欧米人研究者が,心の理論は心の機能に関するメタ表象の獲得であるという自らの信念の信憑性に疑いを持たないのも無理はないかもしれない。だからこそ,彼らにはそれが単なる信念とは自覚されないまま,人類普遍の発達理論としてこれほど長期にわたり流布しているのであろう。

しかしながら,文化心理学ではもはや定説である認識の文化相対性(Miller, 1999)は,恐らく心の理論にも適用される。したがって,この概念に含まれる「人の行動に対する認識枠組み」と「メタ表象の発達」という二側面は区別した上で,それぞれへの文化の影響を論じる必要があろう。例えば二つ目の現実と表象の区別というメタ表象能力は,映像の領域では幼児〜児童期にかけて漸進的に発達することが明らかにされ,4歳時での飛躍的獲得説は反証されている(木村・加藤,2006)。メタ表象は,言語など他領域での発達や領域間比較による領域一般性の検討に加え,多文化間比較によってもその普遍性を検証する必要がある。メタ表象能力はヒトに備わった普遍的能力ではあろうが,そのことが即ちその発達的様相の文化普遍性を担保するわけではない。逆に,であればなぜ,欧米圏では心と他の表象との間でメタ表象が同期するのかという問いを立てることも可能となる。

日本人の「関係性の理論」?

一方一つ目の人の行動への認識枠組みに関しては,「心の理論」という主題化自体がそもそも誤解の元ではないか疑ってみる必要がある。心という表象よりも対人的,状況的環境によって人の行動を捉える日本人の枠組みは,むしろ「関係性あるいは状況の理論」とも呼ぶべきもので,そこには単なる心的機能のメタ表象だけでなく,もっと多様な認知が関わっている可能性が高いからである。最後に,その一例を筆者らの日英比較研究で紹介する。

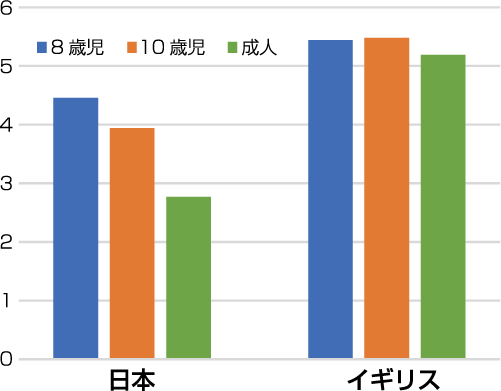

実験は曖昧な刺激(多義語や多義図形など)に対する多様な解釈の理解を調べた。解釈とは,一つの刺激(“かみ”)に対して複数の正しい表象=解釈(紙と髪)が可能なことであり,欧米でも8歳以前では理解が難しい。だがあまりに逸脱した解釈(例えば,大根)は5歳でも棄却できるという。刺激の曖昧性に準拠した回答を正解とする先行研究(Carpendale & Chandler, 1996)と同じ基準で,8,10歳児と成人の成績を日英間で比較した。どの年齢でも日本は英国よりも概して成績が低く,特に相手の解釈は予想できないという判断の正答率は成人でも62%にとどまった。この成績の低さの原因は,「その人の状況による」等の人準拠の理由づけを誤答とする採点基準にあった。さらに逸脱した解釈は,大人になるほど棄却しなくなるという顕著な特徴がみられた(図1)。日本人は,たとえ相手がどう見てもおかしな解釈をしてもそれを取りあえず許容するのである(但し「きっと聞き間違えた」等の付帯条件をつけて)。この結果からは,欧米心理学者が想定する課題要求(刺激特性とそのメタ表象)が日本人にはほとんど通用せず,課題自体が相手の状態を推測し関係を維持する方策を問うものとなっていることがわかる。

このように心の理論課題は(少なくとも日本社会の文脈においては)「心の理論」ではなく「関係性の理論」を測定している。その反応の背後にメタ表象とは異なる何があるのかを解明すべき時である。

文献

- Carpendale, J. I. & Chandler, M. J. (1996) On the distinction between false belief understanding and subscribing to an interpretive theory of mind. Child Development, 67, 1686-1706.

- 木村美奈子・加藤義信(2006)幼児のビデオ映像の理解の発達:子どもは映像の表象性をどのように認識するか? 発達心理学研究, 17, 126-137.

- Miller, J. G.(1999)Cultural psychology: Implications for basic psychological theory. Psychological Science, 10, 85-91.

- 内藤美加(2016)“心の理論”の社会文化的構成:現象学的枠組みによる認知科学批判の視点.発達心理学研究, 27,288-291.

- Nisbett, R. E.(2003)The geography of thought: How Asians and Westerners think differently... and why. Free press.

- Wimmer, M.C. & Doherty, M. J.(2011)The development of ambiguous figure perception. Monographs of the Society for Research in Child Development, 1-130.

PDFをダウンロード

1