【小特集】

政策と心理学

世界各国でナッジユニットが創設され,EBPM(根拠に基づく政策立案)の機運が高まってきました。その背景には,バイアスや感情を持った,まさに心理学的な人間観に基づいて政策を立案すべきだという考えがあります。そこで,改めて心理学と政策の関係を考えたい。(荒川 歩)

日本における「政策と心理学」の現状

白岩 祐子(しらいわ ゆうこ)

Profile─白岩 祐子

2014年,東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会心理学)。東京大学大学総合教育研究センター特任助教,東京大学大学院人文社会系研究科講師を経て,2021年より現職。専門は社会心理学,被害者学,死生学。

人間の実態についての理解とエビデンス[1]をふまえた政策(Evidence–Based Policy Making:以下「EBPM」)が国内でも普及しつつある。このうち「人間の実態についての理解」とそのエビデンスは,まさにこれを学問的命題とする心理学の(本来的には)独壇場である。事実,行動経済学やナッジ[2]と呼ばれるものの大方は心理学の知見に依っており,社会的には認知されていないものの,心理学はまぎれもなくこれらの領域に対する最大の理論的供給源となっている。

これに対して,その担い手である心理学者の側の反応は薄い。あったとしても批判的,あるいは遠巻きな反応にとどまっている。本稿では,とくに国内の心理学者が以下のような共通の懸念を抱いており,それが政策的な関心や関与を抑制していると仮定した上で,それらの詳細を検討したい。

懸念1「政策がエビデンスだけに依拠するのでは」

この危惧は,人びとの暮らしを左右する政策が専ら「血の通わない数値」に依存して策定されることへの憂慮をあらわしている。

しかし実際問題,政策がエビデンスのみに依拠することは不可能である。第一に,大きな政策効果が見込まれる方法であったとしても,予算や人員,設備など資源的な制約を受けることは免れえない。第二に,政策の受益者であり義務者でもある人びとの価値観やインセンティブにそぐわない政策は,効果が見込まれても採用されにくく,仮に採用されても定着しない。

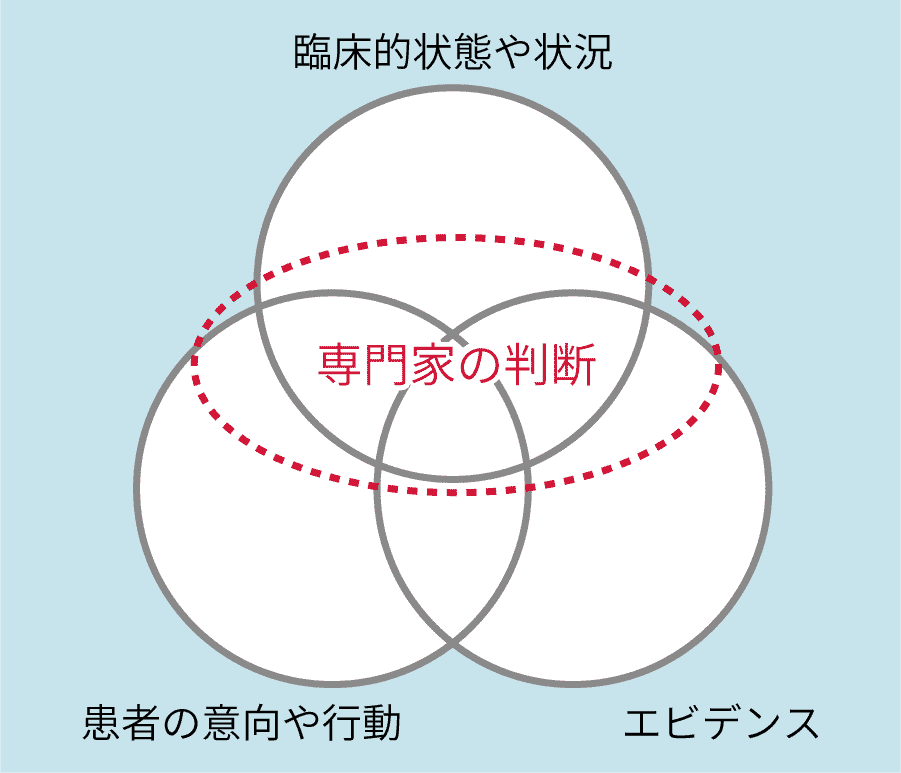

EBPMの源流であるEBM(Evidence–Based Medicine)では,エビデンスが治療方針を自動的に決定するという考え方は排除されてきた。そこでは,治療方針は状況や患者の意向もふまえて総合的に決定されるものと理解されている(図1)。EBPMも同様に,「資源と価値観,そしてエビデンスをふまえた政策」と理解されている[4]。政策がエビデンスだけに依拠するとの懸念は当たらない。

懸念2「政府や行政はエビデンスを都合よく利用するのでは」

これは確かに重要な論点だが,大きく現状を先取りした懸念であるため「叩きすぎて石橋を壊す」ことにもつながりかねない。

複数の政治的な利害対立のうち,特定の利害を推進する圧力の強さによって政策決定されるのが従来のやり方だとすれば,目標に対して高い効果が得られそうな政策を推進する「第三の圧力」として機能することがEBPMの狙いである[5]。冒頭に挙げた懸念はそうした新たな圧力のかかり方についての疑義であって,圧力の必要性そのものを問う疑義ではない。

行政官はともすれば政治的介入や近視眼的な報道,声の大きい人びとの意見にさらされやすい存在である。エビデンスは,行政官がそれらの圧力に抗って(また自身の経験則や先入観も超えて)効果の期待される政策を推進していく際のひとつの拠り所となるものである。そのような行政官の役割が果たして研究者に務まるだろうか。研究者は基本的に,己の研究への情熱に駆動される存在であり,その思い入れはテーマ選定の段階から避けがたく混入する。マックス・ヴェーバーは,研究者が個人としての客観性を担保するのは困難であり,研究者が自身の依って立つ思想や立場の所在を認識し,他者に表明することを通じて,少なくとも全体としての客観性は実現できると述べている[6]。しかし,没頭と俯瞰というこの振り幅の大きい営みを自在に操ることのできる研究者は現在でもそう多くはないだろう。

この点,行政官は個別の知見への思い入れを原則的に持たない存在であり,また複数の利害が交錯する複雑な政策問題を,各トレードオフも含めて大局的に捉え調整することが期待される人びとである。国内では行動科学の学位を持つ,テクノクラートと呼ぶべき人びとも登場している。心理学の知見を通してその役割をサポートし,ベストではないにしろ,従来に比してよい政策,よい政策過程を実現することは可能だろう。

懸念3「政策で求められるのは定量的研究(実験)だけ」

「エビデンスという言葉が嫌い」という心理学者も少なくない。エビデンスは因果関係を含意するためその手法はおのずと定量的研究(実験)に限られる。また政策では再現性や普遍性が重視されるため,定性的研究はエビデンス・ヒエラルキー[7]の中では相対的に低く位置づけられることになる。

しかし,改めて述べるまでもないことだが,定量的研究は万能ではない。物理学者の中谷宇吉郎 が述べている通り,量と質のうち量の方が分かりやすく進歩的に見えるが必ずしもそうではなく,とくに測定値が実態を適切に反映していない場合,その科学的価値は劣る[8]。たとえばマイノリティとされる(少数ゆえに不利益を被りやすい)人びとは,確率分布の両極付近に位置するがゆえに定量的研究では取り扱いが難しい。無造作な切り出し方をすれば,彼らは存在しないことになってしまう。そうした場面で強みを発揮するのは定性的研究の方だろう。

さらに,エビデンスが参照されるのは政策プロセスのごく一部にすぎない。政策問題が発見されて直ちに解決策が特定されることは稀であり,多くの場合,問題の全容や所在を把握するための総合的アプローチ(面接,観察,事例検討,そして調査など)が欠かせない。以上をまとめると,定性的研究と定量的研究は双方の限界を補い合うものであり,その事実は政策場面においても変わらない。

さいごに

心理学のアドバンテージは,ここまで述べてきたような人間の実態についてのエビデンスの導出・産出のみにあるわけではない。人びとの価値観やインセンティブを(その建前・本音ともに)把握し,行動予測することができ,さらに効果的な伝え方を熟知しているという点でも優位性を持つ。

心理学が名実ともに政策場面に関与する上で障壁となってきた「名称問題」にも光明が差しつつある。行動経済学やナッジと呼ばれる実践的領域に理論的基盤を与えた心理学者カーネマンは,実態に即した学問名称が必要だとして,行動経済学の代わりに「応用行動科学」を提唱している[9]。さらに,心理学や経済学などを包括する行動科学,そこから得られた人間についての洞察を意味する「行動インサイト(behavioral insight)」という呼称も国外では広まりつつある。

こうした文脈から改めて心理学を鳥瞰してみると,行動科学の最前線にあって,行動インサイトの蓄積や供給を通じて政策的に貢献する学問領域,という実像が浮かび上がってくる。

注・文献

- 1.確立した定義はなく,本稿では実証的研究の結果と定義する。

- 2.「そっと後押しする」の意。命令や禁止,インセンティブなど従来の政策手段には頼らず,人びとの行動を望ましいものに変えるための手段をさす。経済学者のセイラーと法学者のサンスティーンによるNudge(邦題『実践行動経済学』)は英米の政策的活用組織(ナッジユニット)設立の端緒ともなった。

- 3.Haynes, R. B., Devereaux, P. J., & Guyatt, G. H. (2002). Physicians' and patients' choices in evidence based practice. British Medical Journal, 324, 1350.

- 4.池本忠弘 (2021). 価値判断の必要性.白岩祐子・池本忠弘・荒川歩・森祐介(編著),ナッジ・行動インサイトガイドブック:エビデンスをふまえた公共政策(pp. 228–232).勁草書房.

- 5.荒川歩 (2021). EBPMとは. 前掲注4(pp.4–10).

- 6.マックス・ヴェーバー/富永祐治・立野保男(訳) (1998). 社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」 .岩波書店.

- 7.システマティック・レビューやメタ分析が最上位に置かれるのが一般的である。

- 8.中谷宇吉郎 (1958). 科学の方法.岩波書店.

- 9.Kahneman, D. (2013). Preface. In E. Shafir (Ed.). The Behavioral Foundations of Public Policy (pp.Ⅶ–Ⅸ). New Jersey: Princeton University Press.

PDFをダウンロード

1