- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 100号 「弱み」を「強み」に変える心理学

- 老いに伴う「弱み」と「強み」

【特集】

老いに伴う「弱み」と「強み」

土田 宣明(つちだ のりあき)

Profile─土田 宣明

専門は発達心理学。博士(人間科学)。著書に『行動調節機能の加齢変化』(単著,北大路書房),『エピソードでつかむ老年心理学』(共編著,ミネルヴァ書房)ほか。

春日 彩花(かすが あやか)

Profile─春日 彩花

専門は発達心理学。博士(人間科学)。2020年より現職。著書に『心理老年学と臨床死生学』(分担執筆,ミネルヴァ書房)

はじめに

「老い」は誰にでも訪れる現象である。一方で,一般的にネガティブなこととして理解され,忌避される傾向にある。中年期ともなれば,近親者が老いる姿を目の当たりにし,自分の心身に変化を感じることも多い。そのような中で,不必要に「老い」を拒絶して抵抗することは,幸福感を低下させる可能性がある。幸福感を維持・向上させるためにも,「老い」をより多角的に理解し,受容していく必要があるだろう[1]。

近年,「老い」に関する多くの心理学研究が実施・公刊されている。この小論では,「エイジングのパラドックス」という現象を前提にして,その背景にある理論の一部を紹介し,「弱み」と「強み」という観点から,「老い」という現象について考えてみたい。

エイジングのパラドックス

エイジングのパラドックスとは,高齢期に様々な精神機能・身体機能が低下するなどのネガティブな状態を経験するにもかかわらず,幸福感は低下しにくいという現象を指す。そして,これに関わる数多くの理論が存在する。

代表的なものが,選択的最適化補償理論(Selective Optimization with Compensation: SOC理論)であろう。バルテスは,目標達成のための一連の過程を,目標の選択,資源の最適化,補償の三つの要素に分けた。そして,心身機能の喪失によってそれまでの活動水準を維持できなくなった場合に,これら三つの過程を動員し,なるべく元の水準に近い形で活動を継続しようとすることで,幸福感の低下が抑えられると考えた[2]。生垣の剪定を例にとってみよう。体力の低下により庭の生垣をすべて剪定することが難しくなったとき,軽いハサミで剪定可能な背の低い生垣にのみ目標を限定し(目標の選択),そこに時間と体力を動員する(資源の最適化)。そして,重い機械を使用する必要のある背の高い生垣については,子どもや業者に代わりに行ってもらう(補償)といったことが考えられる。このように,SOC理論は,限定はされるものの活動を継続することで,幸福感が維持されるという考え方である。

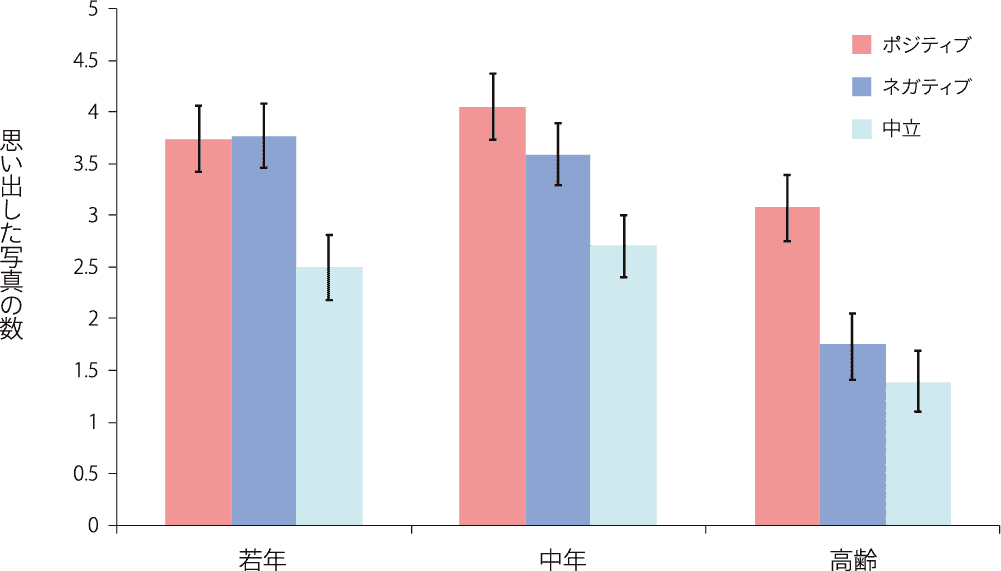

また,残された時間をどのように認識するかによって動機づけが変化する,と仮定する社会情動的選択性理論がある[3]。この理論では,高齢になると将来の時間的展望に限界がみえてくるため,感情的に価値のあることが重要になると考える。その結果,新しい知識の獲得などの目標はあまり重視せず,交際する範囲も限定して,幸福感に結びつく活動に注力するようになるというのである。社会情動的選択性理論を裏づける現象にポジティブ効果がある[4]。この現象は,様々な実験で実証されている。例えば,ポジティブな情動を喚起する写真,ネガティブな情動を喚起する写真,情動を喚起しない中立写真を用いた記憶実験が行われた[5]。その結果,若年群では,ボジティブ,ネガティブにかかわらず情動を喚起する写真の記憶成績が優れていた。一方,中年群,特に高齢群では,ポジティブな写真の記憶成績が他の写真に比べ優れていた(図1)。このように,高齢者ではポジティブな刺激により注意を向けるというバイアスが存在し,それによって感情的な満足感を重視するよう動機づけられるのだといえる。

若年群(18~29歳)ではポジティブ・ネガティブ写真の記憶成績に差はないが,中年群(41~53歳)・高齢群(65~80歳)では,ポジティブ写真の成績が最も良く,特に高齢群でその傾向が顕著であることが分かる。

以上のように,加齢に伴って生じる変化に適応するための,心理的メカニズムが存在すると考えられている。つまり,高齢期という発達段階においても「弱み」ばかりが増えるのではなく,避けがたい変化に適応し,生き抜くための「強み」も存在するということである。

そこで本小論では,そのような加齢に伴う「弱み」と「強み」を意識して,あらためて「老い」を考えてみたい。これには,二つの考え方があり得る。一つは,高齢になり,様々な精神・身体機能が低下・喪失する「弱み」が存在する一方で,それを補う「強み」が獲得されるという考え方である。もう一つは,一見すると機能の低下にみえる「弱み」も,実は高齢者の「強み」になっているという考え方である。以下では,各考え方について概観する。

「弱み」を補う「強み」

高齢期に獲得される「強み」に関するテーマに「知恵」がある。「亀の甲より年の功」ということわざがあるように,高齢者は経験に裏づけられた優れた能力を有するという通念がある。様々な観点から研究が進んでいるが,代表的なものの一つに,知恵を人生に関する知識と定義する立場がある[6]。これは知能研究から発展したとらえ方である。知能には基本的な情報処理に関わる流動性的メカニクスと,知識に関わる結晶性的プラグマティクスの二つの過程が存在すると考えられており,前者は加齢に伴い低下するが,後者は高齢になっても維持されることが知られている。そして,後者の結晶性的プラグマティクスの側面が特別に熟達化したものが「知恵」だというのである。つまり,我々は一般的に,加齢に伴って頭の回転が遅くなるという「弱み」を経験する。その一方で,長年の経験を通じて知識を蓄積することで,人生で遭遇する様々な問題に適切に対処できる「強み」が育まれるのだと考えられる。

知的能力だけでなく,人格的な特性を知恵の側面とみなす立場も存在する。単に知的能力が優れている(認知的側面)だけでなく,内省的であったり(内省的側面),感情が安定していたり(感情的側面)といった特性もまた,知恵の要素だということである[7]。高齢になると,知的好奇心が減少し認知的負荷のかかることを避けるなど,認知的側面が低下する傾向にある。これは加齢に伴う「弱み」である。一方で内省的側面や感情的側面は向上するとされ,これが加齢に伴う「強み」だと考えられる[8]。

これまでの研究から,経験を通して何かを学びとることが,知恵の発達につながると指摘されている[9]。個人差はあるものの,高齢者は人生の中で,その人なりに知恵を培ってきていると考えられる。例えば,高齢者を対象としたインタビュー[10]の中で次のような発言があった。「年取ってくると,相手をチャンチャンバラバラやらなくても,お互いに押すところをね,選んでいくようになるっちゅうのは,それは知恵や思うねんけどな。…(中略)…俺も若い時はそういうの(喧嘩すること)もあったかもしれんけど,今はもう,そういうの,やりたくないな。まあ言うたら,年取って枯れてきたのかもわからんけど」。これは,「昔と比べて,自分は知恵がついたと思いますか?」という質問への,ある高齢者の回答である。この高齢者は若い頃は喧嘩早く,上司に楯突くことも多かったという。しかし今では人に対抗する活力がなくなった(弱み)一方で,他者の立場を尊重し,主張すべきところを選べるようになったこと(強み)が語られている。このように,加齢に伴う「弱み」が存在する一方で,長年の経験の中で育まれる「強み」も存在することが分かる。

「弱み」が「強み」に

エイジングのパラドックスの背景にあると考えられるもう一つの要因は,高齢期にみられる「弱み」が,実は「強み」になっている可能性である。加齢に伴い様々な精神機能が低下するが,その精神機能の低下は,別の観点からみると意義のある変化としてとらえることができるかもしれない。

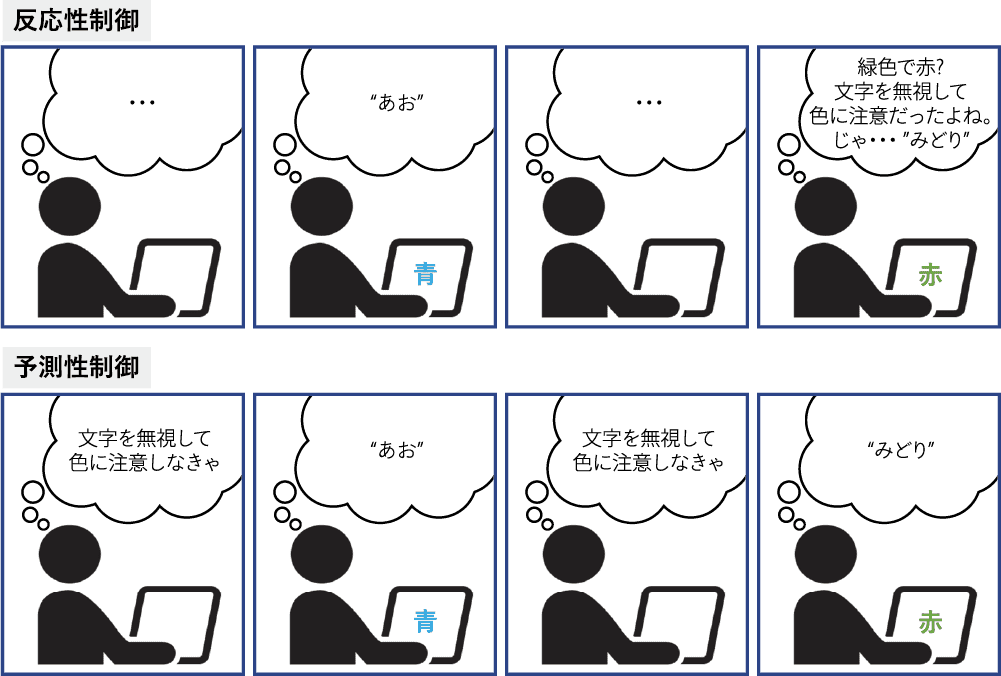

ここでは,認知的制御に注目してみよう。認知的制御とは,行動目標に従って思考および行動を制御する能力である。認知的制御には,反応性制御(reactive control)と予測性制御(proactive control)がある[11]。反応性制御とは,対処が必要な場面になって初めて刺激に注意を向けて反応を導く,ボトムアップの即時的な認知処理を指す。一方で予測性制御は,目標(目的)を安定的に保持しつつ刺激に対応する,トップダウンの準備的な認知処理を指す。

「文字を無視して色を答えてください」という同じ課題(同じ教示)であっても,反応性制御が優位な人(上の段)と予測性制御が優位な人(下の段)では,課題に対する「取り組み方」が大きく異なることが分かる。

ストループ課題を用いて,この反応性制御と予測性制御の具体例を示した(図2)。ストループ課題とは,提示される刺激に対し,文字を無視して文字が書かれたインクの色を答える課題である。文字と色が一致しているとき(上下とも左から2番目の場面)は,二つの制御間で大きな違いはない。しかし文字と色が不一致のとき(上下とも一番右の場面)は,反応が異なると予想される。反応性制御では,文字と色の不一致に「戸惑う」ことが予想されるが,予測性制御では,何をすべきか保持されているので,文字と色の不一致による葛藤は少ない。

認知的制御は,発達の過程で反応性制御から予測性制御へと移行する。しかし高齢期になると,予測性制御優位から再び,反応性制御優位に戻ることが分かっている[11]。この認知的制御の加齢変化は,特に日常生活における失敗(エラー)への対応に,影響すると考えられる[12]。それによると,予測性制御が優位の場合は突然のエラーに比較的スムーズに対応できるが,反応性制御が優位となった高齢者では,エラーへの対応に時間がかかる。例えば高齢ドライバーによる事故の原因として,アクセルとブレーキの踏み間違いが多い。踏み間違いというエラーが生じた際,反応性制御優位の高齢者はそのエラーにすぐに対応できず,時として重大な事故に発展してしまうのだと考えられる。

一方で,予測性制御が優位でなくなるという「弱み」が,かえって精神的健康の維持・改善につながる,すなわち「強み」になる可能性も示唆されている。例えばこれまでの研究で,マインドフルネスが低下した人ほど,予測性制御に依存していることが指摘されている[13]。マインドフルネスとは,今この瞬間の体験に,ただ意識を向けることを意味する。したがって,マインドフルネスが低下するということは,次々と変化する状況に,自然に意識が向くのではなく,一つのことに意識を向け続けてしまうことを意味し,日常生活での「こだわり」を生む要因となる。そのため結果的に,精神的健康度が低下してしまうと考えられる。これに対し,高齢者はネガティブな出来事に遭遇しても,個々の状況にのみ意識を向けて,あとに「引きずらない」傾向があると示唆されている[14]。このような認知的制御の特性は,前述した,加齢とともにポジィティブな感情を喚起するものに注意を向けやすくなる傾向と相まって,幸福感の向上に結びついている可能性がある。

最後に

本小論では,「老い」という現象を「弱み」と「強み」の両面から考えてきた。これまで見てきたように,「老い」は決して「弱み」ばかりの惨めなものではないことが分かる。

加齢に対するネガティブなイメージは,この社会に根差している。しかし,そういったイメージは我々が生まれながらに有しているものではなく,幼少期から少しずつ形成されていくものであると考えられる。そして,ネガティブな加齢イメージを持つことは,自身を高齢者だと認識するようになった際の心身の健康に悪影響を及ぼすことが知られている[15]。したがって,社会全体として,「老い」を「弱み」と「強み」の両面から理解し,発達の一過程として受け入れていくことが重要であると考えられる。

文献

- 1.de Beauvoir, S. (1970) La Vieillesse. Gallimard. (ボーヴォワール (2013) 老い 上・下巻(新装版).人文書院)

- 2.Batles, P. B. (1997) Am Psychol, 52, 366–380.

- 3.Carstensen, L. L. (1993) In J. E. Jacobs (Ed.), Nebraska symposium on motivation, 1992 (pp.209–254). University of Nebraska Press.

- 4.Reed, A. E. et al. (2014) Psychol Aging, 29, 1–15.

- 5.Charles, S. T. et al. (2003) J Exp Psychol Gen, 132, 310–324.

- 6.Baltes, P. B., & Staudinger, U. M. (2000) Am Psychol, 55, 122–136.

- 7.Ardelt, M. (2003) Res Aging, 25, 275–324.

- 8.Ardelt, M., & Jeste, D. V. (2018) J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 73, 1374–1383.

- 9.Glück, J., & Bluck, S. (2014) In M. Ferrari & N. Weststrate (Eds.), The scientific study of personal wisdom (pp.75–98). Springer.

- 10.春日彩花他 (2020) 老年社会科学,41, 379–390.

- 11.Braver, T. S. (2012) Trends Cogn Sci, 16, 106–113.

- 12.Tsuchida, N. et al. (2022) Front Psychol.https://www.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1001866

- 13.Aguerre, N. V. et al. (2021) Psychol Res, 85, 1909–1921.

- 14.Zhang, N., & Wang, J. (2022) Brain Sci, 12, 1043.

- 15.Levy, B. R. (2009) Curr Dir Psychol Sci, 18, 332–336.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1