- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 103号 病いと健康――ウェルビーイング再考

- 病いと健康─ウェルビーイング再考

【特集】

病いと健康─ウェルビーイング再考

五体満足・健康体の人生に,病いの災厄が降りかかることを想像してみよう。オセロゲームで白い盤面が突如,黒一色に変化してしまうかのように,夢と希望で煌めいていた純白の人生に,病いの暗雲が垂れ込める。身体の状態はままならず,家事や仕事は制限され,精神的にも不調をきたす。世界保健機関によれば,健康とは「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態(ウェルビーイング well-being)」であるから,治癒のない病いを抱えた者にとって「健康」は“果たせぬ夢”と変わる。

悲観的すぎるかもしれないが,実際に起こり得る話だ。しかし,病いと健康の関係は本当にこの理解でよいのだろうか? 高齢化社会を迎え,がんや糖尿病,認知症などの慢性疾患を抱えて生きる者は増えている。健康をただの理想論で終わらせないためにも,今,われわれは病いを抱えた者の健康とウェルビーイングを再考する必要がある。本特集を通じて,病いと健康の二分法を超え,病いと生きる時代のウェルビーイングを考えてみよう。(東海林渉)

文化と健康・病い・ウェルビーイング

堀毛 裕子(ほりけ ひろこ)

Profile─堀毛 裕子

大学卒業後に精神科病院勤務。その後,東北大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。文学修士。専門は健康心理学。東北学院大学講師,助教授,教授を経て2021年に定年退職。臨床心理士・公認心理師。著書に『保健と健康の心理学:ポジティブヘルスの実現』(分担執筆,ナカニシヤ出版),『ポジティブ心理学の展開:「強み」とは何か,それをどう伸ばせるか』(分担執筆,ぎょうせい)など。

はじめに:個人的な体験

東京女子大学心理学科の学生時代,藤永保先生のパーソナリティ心理学の授業で〈文化とパーソナリティ〉の面白さに惹かれたのが,個人の背景にある社会や文化を視野に入れる重要性に気づいた最初であったかと思う。東北大学大学院では,社会心理学の大橋英寿先生による,沖縄の土着シャーマニズムを題材とした新旧文化の交代に関する大きな研究プロジェクトの一部に参加する機会を得た。ユタと呼ばれるシャーマンはその成巫過程において精神症状を示すが,本人や周囲の人々はそれを疾患ではなくカミゴトを扱うしるしとして理解し,やがて症状が落ち着くと地域のシャーマンとして機能するようになっていく。あるとき一年ぶりに訪ねたユタが,〈あんたたちが来ることはわかっていた,このところなんとなくサーサー(体調が落ち着かない)して,あんたたちが来るシラシ(知らせ)があったから〉と笑顔で話してくれた。心身の不調をどのように意味づけるかによって,地域社会から隔離されるような「疾患」の「患者」となるか,地域社会の一員として受容されるシャーマンとなるかが異なってくるという,いわば精神疾患のラベリング理論が,生の体験によりストンと腑に落ちた瞬間であった。

本稿ではこのような問題関心のもとで,健康やウェルビーイングについて思いつくままに述べてみたい。

健康・ウェルビーイングと文化

世界保健機関(WHO)による健康の定義に示される「ウェルビーイング」は,現在の日本においてもいわばトレンドのことばといった感がある。他方,2015年の国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」における国際目標SDGsの目標3(すべての人に健康と福祉を)では,ウェルビーイングの概念自体が文化によって異なるため,世界的に一律な指標や方法によってウェルビーイングを高めることはできないと指摘されている。たとえば,世界各地の先住民はきわめて多様であるが,多くの場合にそのウェルビーイングに関わる世界観は個人・コミュニティ・土地が一体となった関係性を持っており,西洋のそれとは大きく異なるため,西洋的な指標や方法で先住民のウェルビーイングを高めることはできないとされる[1]。

ウェルビーイングはポジティブ心理学における中心的なテーマであるが,ここでも文化はやはり大きな問題となる。そもそも幸福感やウェルビーイングの意味は文化を通じて同じであるのかという問いに関連して,たとえば日本的ウェルビーイング概念の検討や,社会生態学的アプローチによる文化の影響の検討などが行われている[2]。

病気と文化の関係については文化結合症候群(culture-bound syndrome)などが知られているが,そのほかにも文化や時代の影響はさまざまに考えられる。病気の概念は,一般に科学的・客観的で普遍的なものと思われがちである。しかしながらたとえば,従来は基準からの逸脱かつ個人の責任が問われる「悪事(badness)」として法システムの中で扱われてきたアルコール依存や薬物嗜癖などが,現在は基準からの逸脱ではあるものの個人の責任は問われない「病気(sickness)」として医学システムの中で扱われる[3]など,病気の概念自体も時代と共に変化している。最近では「性同一性障害」が,DSM-Ⅴでは診断名を変更して精神障害として残されたのに対し,ICD-11では精神障害の枠組みから外れて別項目に分類されたことも記憶に新しい。さらに不調の訴えやすさや援助の求めやすさ,向精神薬の投与などについては,ジェンダーとの関連も指摘されている[4]。

またウォッターズ[5]は,時代や文化により多様な取り扱いがなされてきた心の問題について,アメリカにおける精神障害の定義や治療が世界標準となっている現状を鋭く批判した。ウォッターズは,日本でも,伝統的に憂鬱や愁いなどを自然な感情とみなして悲しみを容認する文化があったにもかかわらず,そのような背景を無視してアメリカ的な病気の概念と抗うつ剤(SSRI)が大規模に導入された経緯があると指摘する。

このように見てくると,健康やウェルビーイングの問題を考える際には,文化的な文脈や背景についても十分に考慮する必要があり,時には研究者が自身の用いる概念自体を吟味する態度も求められる。心理学の理論も,暗黙のうちにその時代や文化の影響を受けている。現代の心理学が欧米の研究で見いだされた知見をそのまま普遍的な人間の特徴とみなすことについて,ワーチは「人間の精神機能をあたかも文化的,制度的,歴史的には真空の状態の中に存在しているかのように扱う」[6]と指摘して,とりわけアメリカの研究傾向を鋭く批判している。彼はまた心理学において,西欧と発展途上の社会との文化的差異を,単なる歴史的な発展段階の違いとみなしてしまいがちであるとも指摘している。

このような問題に対し,「心のプロセスそのものがさまざまな文化や民族により異なるという可能性」[7]を考える文化心理学は,きわめて重要な視座を提供すると言えよう。また近年,おもに欧米の文化や価値観を背景としたメインストリームの心理学に対して異議を唱える批判心理学の流れがあり[8],社会・経済状況や文化を強く反映する健康やウェルビーイングを考える際に,欠かせない視点となっている。

疾患と病い:医療人類学の視点

ソンタグ[9]の指摘の通り,病い(illness)はさまざまに社会的な意味合いを帯びている。精神科医で医療人類学者のクラインマン[10]は,疾患/疾病(disease)は生物医学モデルの視点からの生物学的な構造や機能に関する問題であるのに対し,病いは「人間に本質的な経験である症状や患うこと(suffering)の経験」(p.4)であると論じている。病いは疾患の心理社会的な経験や意味づけといった主観的な体験であって,疾患に対する個人の社会文化的な反応と言える。たとえば同じ疾患(乳がん)であっても,結婚を間近に控えて相手にどう伝えるか悩む女性と,遺伝を危惧して娘に自分の発症を謝る高齢女性では,体験される病いは異なるのである。

歴史的に見れば,たとえば体調不良が神や祖霊の祟りと考えれば祀る・祈るという対処を行うなど,人々はその時代や文化に応じて,心身の不調に際してその原因と対処に関するイメージを持って対応してきた。クラインマンは,どのような社会においても社会的に組織された不調への対応行動すなわちヘルス・ケアに関わるさまざまな活動があり,それは宗教や親族関係などと同じく文化システムの一つであるとして,これをヘルス・ケア・システムと呼んだ[11]。

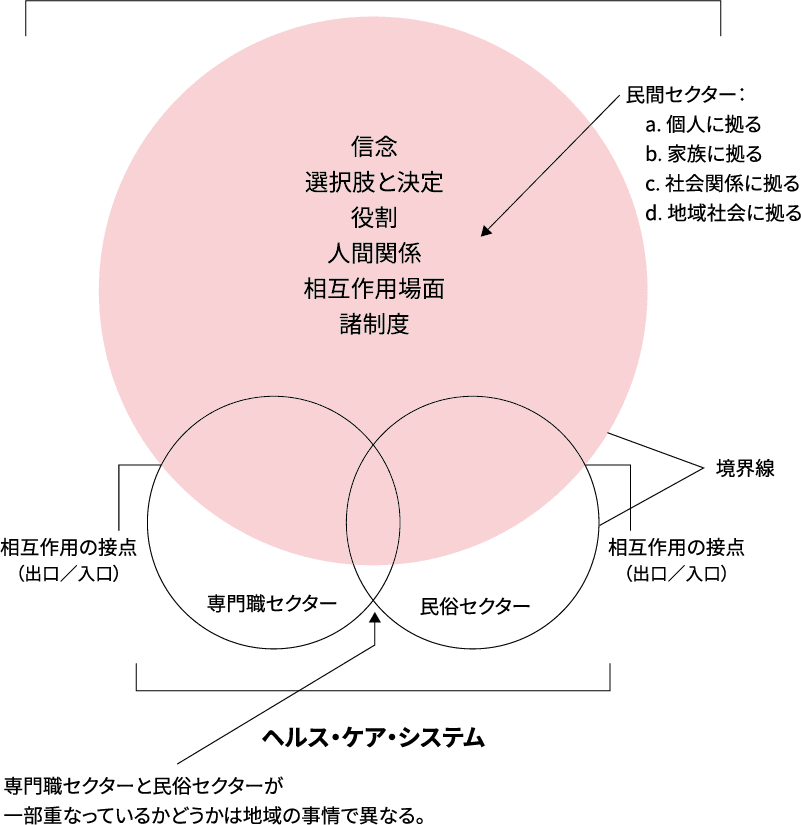

(文献11, p.33より許可を得て転載)

図1に示すように,ヘルス・ケア・システムは,病気に関わる専門職セクター,民間セクター,民俗セクターの三つが相互に重なり合い影響し合う,ある地域の文化システムである。これを日本の現状にあてはめれば,医療保険制度に組み込まれた生物医学に基づく現代医療が,社会的に承認され制度化された専門職セクターとして機能しており,他方,食事や睡眠に留意することから各種の健康法まで人々が日常的に行うさまざまな健康維持のための行動や,不調に気づいたとき,それに名前をつけて自己治療を行い,あるいは他のセクターへ出かけることを決めるといった,家庭内での対処は民間セクターに含まれることになる。民俗セクターは,非専門職的・非官僚的な専門家を含むシステムであり,宗教的治療に限らず薬草や伝統的治療法などの世俗的治療を含むものである。三つのセクターはそれぞれ異なる仕方で病気や治療を形作るが,高度に制度化された専門職セクターの社会的勢力は,制度化されずに拡散している民間セクターに比べてきわめて強い。しかし,実は心身不調のエピソードの7~9割が民間セクター内部で処理されており,民間セクターはケアのもっとも直接的な決定因と言える。さらに民間セクターは,不調のケアよりも健康維持の機能を多分に果たしている。

このような医療人類学的視点に立つと,生物医学による現代医療は,ヘルス・ケア・システムのひとつとして相対化される。個人は疾患にかかると病いを体験するが,病いは社会的に学習され文化的規範によって形作られるものであり,文化はおもに認知過程に影響を与えることによって病気行動を形作る。こう考えてくると,健康やウェルビーイングに関して多様な文化的視点を持つことの重要性が理解されるのではないだろうか。

病いの語り

ヘルス・ケア・システムは個々の不調の原因や治療法について独自のイメージを持つが,クラインマンはそれを説明モデル(explanatory model)と呼んでいる。治療者と病者のそれぞれの説明モデルの相互作用,さらに病者を取り巻く家族や他の人々との相互作用のうちにこのモデルは変化していくが,ヘルス・ケアの結果としての病者の満足感や治療者からの指示の遵守などは,治療者と病者双方の説明モデルの一致度やコミュニケーションの程度と関連している。

このとき,生物医学に依拠する医師が持つのは疾患に対する説明モデルであるが,病者が持つのは病いに対する説明モデルであり,病者にとって重要なのは「なぜ私が?」「何ができるのか?」という問いである。病者は病いの経験が持つ意味を模索しながら,生の混乱したできごとを個人的な語り(narrative)として整理していく。語りは個人の経験に一貫性と連続性を与えるものであり,病気認知などを考える際には,語りを通してはじめて個人の意味世界を理解することができると考えられる[12]。

堀毛[13, 14]は乳がん患者を対象に,乳がんという疾患がどのように体験され意味づけられるのかについて検討した。面接では「乳がん」や「再発」「転移」などの言葉をまったく使わずに表現する参加者も多く,ことばの選択そのものに病気体験の重さが反映することが示された。またどの参加者も,最初に異常に気づいた機会についてはきわめて詳細な描写を自発的に行うことから,そうした機会はアイデンティティに関する中心的なテーマや葛藤を表すきわめて重要な個人的記憶(自己定義記憶)に該当するものと考えられた。概して参加者は病気体験を自分の生き方や性格を変えるきっかけとみなしてポジティブな意味づけを行うことが多く,病気が人生の語りの一部に組み込まれているさまが見いだされた。また個人の特徴を見るため,健康生成論の中核概念でストレス対処能力とも言われる首尾一貫感覚(sense of coherence: SOC)について語りの内容を検討し,生活の質(QOL)尺度得点の高低で比較した。その結果,語りに見られる対処能力の違いはQOLにも対応することが確認されている。

病気や死は人間にとって究極の問題であるがゆえに,それぞれの文化のもとで多様な意味づけがなされている。人間は「病気が自分にとって何か『意味のあるもの』となった時,自分の生存を脅かす病気を耐え忍ぶことができる」[15]。個人のこの意味づけこそがまさに病いの語りであり,健康やウェルビーイングを考える際には,疾患そのものにとどまらず,病いの語りに注目することが必要と考えられる。

精神的健康とウェルビーイング

このように見てくると,健康やウェルビーイングは必ずしも生物医学的に問題がないことを意味するわけではないように思われる。デュボスは人間が健康と幸福を望むのは当然としながらも,「人間がいちばん望む種類の健康は,必ずしも身体的活力と健康感にあふれた状態ではないし,長寿をあたえるものでもない。…各個人が自分のためにつくった目標に到達するのにいちばん適した状態である」[16]と述べ,生物医学的に完全な健康を求めるのではなく,各自の目標に応じて毎日を適応的に生きてゆくことこそが健康や幸福であるとしている。

また精神的健康は身体的健康と分かちがたく結びつき一生を通じて個人の活動に影響を与えるため,精神的健康はウェルビーイングの本質とも言える。精神的健康はポジティブ感情やレジリエンスをはじめさまざまに概念化されているものの,これらはおもに先進国での研究成果である。先に指摘した文化の問題と重なるが,精神的健康の概念の本質は普遍的であっても,そのあらわれ方は文脈や文化によって異なることに十分に留意する必要がある[17]。

ところで,well-beingとill-beingが単一次元の両極であるのか異なる次元を構成するのかという問題については,質問紙調査や生理学的指標を用いてこれまでもたびたび検討されてきており,必ずしも単一次元の両極ではないようである。

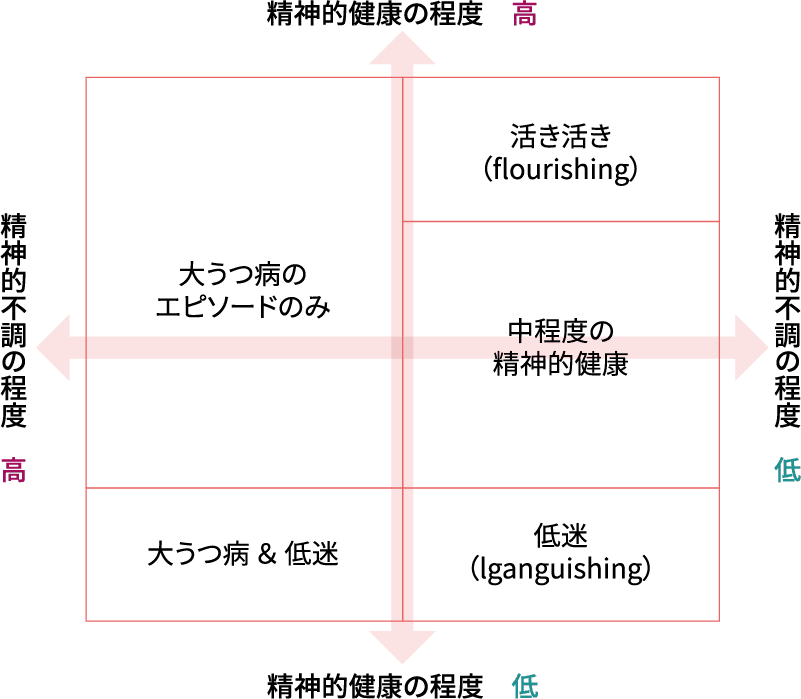

キーズ[18]はポジティブ心理学の立場から,精神的不調(mental illness)の場合の個々の症状(symptom)および複数の症状からなる症候群(syndrome)に対比させて,あえて精神的健康(mental health)を症候群,ポジティブ感情などの感情的ウェルビーイング・自律性などの心理的ウェルビーイング・社会的貢献などの社会的ウェルビーイングを個別の症状とみなした。それにより,精神的健康が高い活き活きした状態(flourishing)から精神的健康が乏しい低迷した状態(languishing)までの連続体として,精神的健康の軸を想定した。図2の通り二つの軸の高低の組み合わせにより,精神的不調がなく活き活きした完全な精神的健康や,不調のみ,また不調があり精神的健康も低迷,といった状態が区別される[19]。

(文献20, p.357を改変)

疾患を抱えて生きることの理解

キーズによる精神的健康と精神的不調との関係は,広くウェルビーイングと疾患との関係についても援用することができよう。すなわち,疾患があることでただちにウェルビーイングが否定されるのではなく,疾患を持ちながらも活き活きした状態にあることの重要性が示唆される。

特に慢性疾患に対する心理的支援においては,先述した病いの理解が必要であろう。クラインマン[10]は,病者の理解のために治療者は病者や家族の説明モデルを引き出すことが重要であり,そのために治療者はただ「どこが悪いと思われますか? その原因は何でしょうか? 私にどんなことをしてほしいとお望みですか?」(p.317)と尋ねればよいと指摘する。健康やウェルビーイングの問題を扱うとき,特に臨床実践においては,それらについての画一的な定義を振りかざすのではなく,医療人類学や批判心理学のような相対化の視点を持ちながら社会文化的背景も視野に入れつつ,個人の語りを理解しそれに寄り添っていこうとする態度が求められるのではないだろうか。

- 1.Yadeun-Antunano, M. (2020) Indigenous perspective of well-being. In Filho, W. L. et al. Eds., Good health and well-being (pp.436-448). Springer.

- 2.堀毛一也 (2019) ポジティブなこころの科学. サイエンス社

- 3. 堀毛裕子 (1997) 健康関連行動の理論. 島井哲志編, 健康心理学(pp.71-86). 培風館

- 4.堀毛裕子 (1995) 働く女性とメンタルヘルス. 菊池武剋編, おとなのメンタルヘルス・エッセンス(pp.85-118). 日本文化科学社

- 5. ウォッターズ, E. /阿部宏美訳 (2013) クレイジー・ライク・アメリカ. 紀伊國屋書店

- 6.ワーチ, J. V. /田島元信他訳 (1995) 心の声(p.17). 福村出版

- 7.北山忍 (1997) 文化心理学とは何か. 柏木惠子他編, 文化心理学(p.19). 東京大学出版会

- 8.五十嵐靖博 (2011) 心理科学, 32, 2, 1-14.

- 9.ソンタグ, S. /富山太佳夫訳 (1982) 隠喩としての病い. みすず書房

- 10.クラインマン, A. /江口重幸他訳 (1996) 病いの語り. 誠信書房

- 11.クラインマン, A. /大橋英寿他訳 (2021) 臨床人類学. 河出書房新社

- 12.Lieblich, A. et al. (1998) Narrative research. Sage.

- 13.堀毛裕子 (2004) 乳がんの病気体験と語り(Ⅰ). 日本健康心理学会第17回大会発表

- 14.堀毛裕子 (2005) 乳がんの病気体験と語り(Ⅱ). 日本パーソナリティ心理学会第14回大会発表

- 15.波平恵美子 (1984) 病気と治療の文化人類学(p.38). 海鳴社

- 16.デュボス, R. J. /田多井吉之介訳 (1997) 健康という幻想 新装版(p.208). 紀伊國屋書店

- 17.WHO (2004) Promoting mental health. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42940

- 18.Keyes, C. L. M. (2002) J Health Soc Behav, 43, 207-222.

- 19.Michalec, B. et al. (2013) Flourishing. Lopez, S. Ed., The encyclopedia of positive psychology (pp.391-394). Wiley-Blackwell.

- 20.堀毛裕子 (2022) ポジティブ心理学の研究と実践. 応用心理学ハンドブック編集委員会他編, 応用心理学ハンドブック(pp.356-357). 福村出版

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。