- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 103号 病いと健康――ウェルビーイング再考

- 難治性・進行性の病いと「健康」─筋萎縮性側索硬化症(ALS)者のウェルビーイング

【特集】

難治性・進行性の病いと「健康」─筋萎縮性側索硬化症(ALS)者のウェルビーイング

日髙 友郎(ひだか ともお)

Profile─日髙 友郎

2016年,立命館大学大学院文学研究科人文学専攻博士後期課程修了。2012年に福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座助手,2016年に同助教,2018年より現職。博士(文学)立命館大学,博士(医学)福島県立医科大学。専門は応用社会心理学,文化心理学,衛生学。著書に『コミュニケーション支援のフィールドワーク』(単著,ナカニシヤ出版)など。

「無病息災」という言葉があるように,私たちの社会は病気をせず元気であることを望ましい状態と位置づけている。科学的エビデンスに基づいた治療から果ては神仏への願掛けに至るまで,健康を希求するさまざまな方法が存在している事実は,人のライフ(生命・生活・人生)において「健康」が最重要な目標の一つであることを雄弁に示している。それではもし,難治性の疾患(治療法が確立されていない,いわゆる「不治の病」)にかかってしまったら,しかもその症状は進行性(時間経過とともに進行し元に戻ることがない性質)だとしたら,どのように感じるだろうか。このような病気にはなりたくないと多くの人が思うのではないだろうか。

重篤な難治性の病いは一般に「難病」と呼ばれている。難病患者は,いつ病気が治るかわからない,先の見えない人生を歩むことを余儀なくされる。まして進行性の疾患ともなれば,症状が徐々に悪化していく不安も深刻なものとなる。人の幸福や安寧を表す概念としてウェルビーイングがあるが,その端的な意味である「人が健康で安心して暮らせる状態」[1]に照らせば,難病患者のライフはウェルビーイングからは程遠く見える。しかし,「たとえ明確に『治った』状態にならずとも,日々を充実した形で営んでいく」という生き方はあり得るはずであるし,そうした生き方にウェルビーイングを見出し支援するという道筋が追求されても良い。

難治性・進行性の病いとともに生きることは,不健康で低質なウェルビーイングと言えるのだろうか? 本稿ではこの疑問点から出発し,重篤な難病の一つである筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS)患者の在り様に関するフィールドワークを紹介することを通じ,完治を望めない疾患とともにある健康を考察する際の視点を提供したい。

ALS患者の在宅療養生活とコミュニケーション支援

ALSは,身体を動かすための神経系(運動ニューロン)の変性により,筋肉が萎縮し,やがて運動機能を喪失する難治性・進行性の病いである。ALSでは全ての随意筋に障害が生じる可能性があるが,特に生命に危機を及ぼすのは呼吸筋の麻痺による自発呼吸の不全である。症状が進めば侵襲的な,気管切開を伴う人工呼吸器の装着が生命維持のために必要となる。気管切開によって空気が声帯を通らなくなるため,患者は発声することができなくなる。つまり,生命維持のための選択が,不可逆的に音声言語の喪失を引き起こす,という極めて過酷な事態に見舞われる。

2002年の実態として,ALS患者の約4分の1が人工呼吸器を装着しており,そのうち約半数が在宅療養を行っているとの報告がある[2]。2020年度のALS患者数は10,514名であることから[3],同様の割合であるとすれば,約1300名が人工呼吸器を装着し在宅療養を行っていることになる。現在では,医療費適正化および地域移行推進の政府方針もあり,ALS患者の在宅療養への移行がますます進んでいる。

前述したように,人工呼吸器の装着は音声言語の喪失を招くため,患者および患者家族は在宅療養生活の中で,代替的なコミュニケーション手段を確保することに追われる。適切なコミュニケーション手段を模索・確立することは,生命に直結する意思疎通のみならず,闘病記の発信のような社会活動のためにも重要である。したがって,ALS患者の在宅療養の場におけるコミュニケーション支援が重大課題として立ち上がってくる。

しかしながら,ALSの「進行性」という特性は,コミュニケーション支援を難渋させてしまう。ALSをはじめとした重度身体障害者を対象としたコミュニケーション支援機器(コミュニケーション・エイド)はさまざまな種類があるものの,病いの進行に伴い,「1か月前は右手の人差し指で機器を操作していたが,指が動かなくなってしまった。そのため,これまで使用していた機器を諦めないといけない」といったような事態が生じうる。支援機器を提供するだけで継続的に使えるわけではない。病いの進行状況に照らした微細な調整と工夫を含んだコミュニケーション支援を伴って,はじめてコミュニケーション・エイドは継続的に利用できるのである。

このような高難度のコミュニケーション支援を実現している例が,ALS患者である和中氏の在宅療養現場であった[4]。和中氏は,24時間の全面介護を要する重篤な状態であったが,身近な人への意思伝達のみならず,自らの病いの経験の発信や,医療系専門学校での講義・講演など,非常に活発な社会活動を行っていた。その鍵となるのは,久住氏(同じくALS患者であるが日常的な移動や音声言語の使用は可能であり,技術ピアサポーターとして和中氏の支援にあたっていた)の支援であった。和中氏の活動を可能としたコミュニケーション支援はどのようなものだったのだろうか。

「使いづらいスイッチ」に意味を見出す支援の視点

和中氏のケースは,ALS患者一般から見れば例外的な,「うまくいった事例」である。和中氏の受けていたコミュニケーション支援の特徴が明らかとなれば,他のALS患者や,ALSとは異なる身体性・神経性のコミュニケーション障害を抱える者に対しても適用できる知見が得られるかもしれない。言うなれば,良いところやコツを学び,他の人や現場に転用する方略である。この発想に基づき,著者らは質的研究法によって和中氏の療養現場での出来事を詳細に分析し,支援に有用な知見を見出すことを狙いとした研究を実施した。

以下は著者が和中氏の自宅にて数年にわたり参与観察(フィールドに入り込み,その場の人々の発言や行動を記述することを通じ実態を理解する)し,和中氏とご家族の日常生活や,久住氏の支援実践の内容を記載したエピソードがもとになっている[5]。

和中氏は,前述のとおり24時間の全面介護を要するALS患者であった。自力での移動や食事はかなわない状態であり,人工呼吸器装着者でもあった。随意筋の多くは機能が失われていたが,左頬は比較的動かしやすかったこともあり,ここにスイッチをつけて,パソコンやコミュニケーション・エイドを操った(図1)。左頬と針金様の金属部が接触すると,マウスのクリックと同等の信号が伝わり,各種機器を操作できる仕組みである。

技術ピアサポーター久住氏は定期的に和中氏宅を訪れ,コミュニケーション支援を行っていた。久住氏の特徴的な支援法について一例を挙げると,あえて「使いづらいスイッチ」を提供するというエピソードがある。著者は,和中氏がスイッチを使用する様子をすぐそばで拝見する機会を得た。和中氏の左頬は比較的動かしやすかったとは言え,決して自在というわけではなかった。一文字を綴るのにも多大な時間と労力を要していた。衰えた筋肉を使って懸命に頬を動かし金属部に接触させるのは一苦労に見え,何か改善策はないものかと思い,著者が久住氏に尋ねたところ思わぬ答えが返ってきた[6]。

(感度の良いインタフェースが必要なのか,ベストなのか? という問いに対して)久住氏

「でも和中さんはまだ押した感覚が欲しいはずやし」

「押した感覚があることによって,患者は押す機能が残存しているということを自覚できる。これがなくなると,患者は機能を失ったと思って,自信を失い,病状が悪化する」

著者は知らず知らずのうちに,「簡単に,負荷は少なく,速く,意思疎通できること」を望ましいコミュニケーションの要素と想定していた。しかし久住氏の支援の視点は,「あえて使いづらいスイッチを使う」ことが和中氏に効力感をもたらし,コミュニケーション・エイドの継続使用に繋がるという独特なものであった。久住氏の支援の視点は,必ずしも医学的根拠に基づいたものではなかった。しかし和中氏は,「久住さんはできない,しらない,ぜったいいわないからそんけいする」(コミュニケーション・エイド上に表示された原文ママ)と述べ,大いに歓迎していた。久住氏と和中氏の相互の信頼関係の中で,「使いづらいスイッチ」の提供を通じた「自分の身体に自信(効力感)を持つ」プロセスを組み込んだコミュニケーション支援が実践されていたのである。

他立的自律に基づく行動レパートリーの広がりと実名の使用

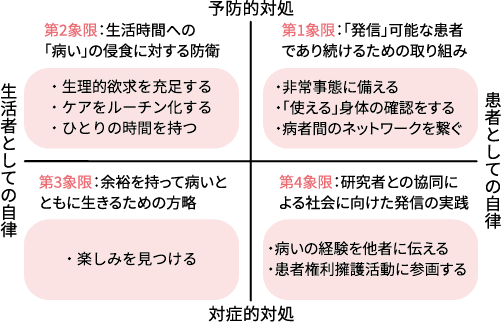

久住氏の支援を背景に,和中氏の行動のレパートリーは驚くほどの広がりを持っていた(図2)。その内容は,将来的に現在のスイッチが使用できなくなる事態も見越して常に身体の可能性を探究すること(第1象限),自分も家族も自分の時間を持てるようケアをルーチン化すること(第2象限),療養生活での楽しみとして散歩などの外出ができる体制を整えること(第3象限),患者権利擁護活動に参画する等の社会的活動を行うこと(第4象限)など多岐にわたった。この行動レパートリーの多様さは,ALS患者のイメージとはかけ離れた,活発な生活の様子を示している。

(文献5より許可を得て転載)

ここで特筆すべきは,全ての意思決定を和中氏が自分で行っていたことであった。これは「他律の回避」が徹底されていたと表現できる。行動分析学を基盤におく対人援助学においては,意思決定主体と行動主体を分けて考える。意思決定主体を他律(他者が意思決定する)/自律(自分で意思決定する)に分ける一方で,行動主体を他立(他者が実施する)/自立(自分が実施する)に分け,両者を組み合わせて状況を理解する。一般に病者・障害者の支援においては,自律的自立(自分で決定し,自分で実施する)の重要性が強調される。この場合,支援の方法は教育や訓練という形をとり,「健常者と同じように自力でできる」ことを志向する。これに対し対人援助学においては,他者も援助作業に介在させた「他立的自律」の重要性を説く。すなわち,自分でできることだけでなく,自らの意思決定に基づいて支援者の手を借りながら行動の選択肢を拡大できることにQOL(Quality of Life)を見出す[7]。

和中氏の自律的な意思決定は実名の使用という点でも一貫している。本稿を含め,著者と和中氏が実施してきた諸研究において,和中氏は全て実名で言及されているが,これは和中氏本人の強い希望に基づいたものであった(なお久住氏も同様であった)。多くの研究において,研究対象者は匿名化される。これに対し,和中氏からは,自身の本名を明かし,「生きている実在の個人として,自分のことを伝えてほしい」という要請があった。実名を使用することは,論文中に描かれた一つ一つのエピソードを(匿名の誰かではなく)具体的な人間に帰属させ,話題のリアリティを高める効果がある。実名を出し,病いの経験を社会に伝えていくことは,ALS患者への支援の輪を広げていくための患者権利擁護活動としての意義を有しており,こうした活動を行うこともまた和中氏にとっての充実した生活を構成する要素であったと考えられる。

ウェルビーイングの観点では,自律(他立的自律)の達成により,和中氏自身の意思決定に基づいた「安心して暮らせる状態」が構築されていた。この点で,自律性が和中氏のウェルビーイングの根幹をなしていたと言えよう。ALSという疾病の側面からは,和中氏は不健康で低質なウェルビーイングの状況下に見えるかもしれない。しかし,ひとりの人間の在り様という視点に立つならば,たとえ重篤な病いとともにあっても本人なりに充実した,高品質なウェルビーイングが達成されうることが見えてくる。これは和中氏の単一事例からの示唆であるが,それでもなお人間に通底するウェルビーイングの可能性であろう。

完治を望めない疾患とともにある健康およびウェルビーイングをどう捉えるか?:(他立的)自律と将来展望

「本人なり」の健康やウェルビーイングを捉えることは,一般的な尺度では困難な面がある。では,どうしたら良いのだろうか。アントノフスキーの健康生成論(病いを得ている人の健康生成,という視点を可能とする)等に理論的な基盤を見出すことも有効であろう[8]。またQOL評価法の一つであるSEIQOL(Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life)は,QOLを構成する項目を対象者自らが挙げ,それらに対してレベルと重みを評価することで,主観的なQOLの抽出を行う。ALS患者に限らず,健常者も含めたさまざまな人々を対象に,このような評価法を用いることで,本人なりの健康およびウェルビーイングに接近することが試みられている。

重要なことであるが「本人なりの健康およびウェルビーイングに接近すること」を,「本人の見解を鵜呑みにすること」と解釈するのは危険である。極端な例であるが,「違法な薬物の使用に健康やウェルビーイングを見出す」といった事態が─薬物がもたらす多幸感や認知能力の阻害に基づけば─主観的にはあり得るかもしれない。しかし,そのような行動/選択を肯定することは適切だろうか。薬物の乱用は身体的・精神的健康への害をなすだけでなく,家族関係の崩壊など社会的健康の側面に至るまで,あまりにも有害であり,とても肯定できるものではない。自律的な行動/選択の先に,将来展望(将来の可能性)が広がることが重要なのである。

節題にある「完治を望めない疾患とともにある健康およびウェルビーイングをどう捉えるか?」に対する著者なりの回答は,「自律的な行動によって,あるいは自律を実現する支援によって,将来の展望が開けるかどうかを基準にしよう」という提案である。和中氏においても,コミュニケーション支援を得ることで,自律的な(他立的自律による)行動の可能性が開かれていた。ここに将来展望の広がり,ひいてはウェルビーイングを見出せるのではないだろうか。

将来展望の視点は,ALS患者をはじめとした重篤な病者だけでなく,広く慢性疾患患者の健康やウェルビーイングにも適用できよう。例として著者らは製薬会社および行政との産官学連携研究事業として,地域の2型糖尿病患者の継続治療を促進するための研究と実践にも取り組んでいる[9]。100名を超える対象者へのインタビューと,質的・量的研究法を組み合わせた分析の結果,将来展望(何のために治療するのかという目的)を有している(例:元気に働き続けたい)ことが継続治療を促す一方で,展望を有さない(例:暴飲暴食をやめられず友人もいない)状態は継続治療を妨げていた。治療に自律的に臨み,治療の先に展望を持てるようにするためには,良い人間関係や地域づくりに社会のリソースを使うことも大切になる。将来展望を開く環境整備の先に,病者個人としても地域全体としても,充実した健康およびウェルビーイングが結実すると著者は考えている。

おわりに代えて

2017年の公認心理師法の施行以来,「健康」や「ウェルビーイング」は臨床心理学的テーマとして捉えられがちであるかもしれない。しかし臨床的な心理ケアに限らず,広義の心理学が健康やウェルビーイングに貢献できる点は多い。一例として医学においては,心理学を含む広義の行動科学・社会科学に対する別の期待がある。それは病む当事者の経験と意味の理解である[10]。何がその人の健康を構成しているのか,またその人にとって健康とはどのような意味を持っているのか,といった根本を問うことができるのは,方法論のバリエーションを持つ心理学ならではの強みであろう。難治性・進行性の病いとともに生きることは先の見えない─不定な─未来に向けた人生を歩むことを意味している。本人なりの健康およびウェルビーイングを探究することに加え,将来展望が広がるような社会づくりを志向し実践に努めることが,これからの心理学における健康研究/ウェルビーイング研究の課題であろう。

- 1.櫻井義秀 (2022) 「ウェルビーイングの社会学」を学ぶ人のために. 櫻井義秀編著, ウェルビーイングの社会学(p.i). 北海道大学出版会

- 2.川村佐和子 (2003) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1115-9.html

- 3.難病情報センター (2023) https://www.nanbyou.or.jp/entry/52

- 4.後述するように和中氏および久住氏のお名前は,本人からの希望に沿って,実名を記載している。

- 5.日髙友郎他(2012)質的心理学研究, 11, 96-114.

- 6.和中氏および久住氏に関する記載は拙著『コミュニケーション支援のフィールドワーク』(ナカニシヤ出版,2018)に基づく。

- 7.望月昭 (2010) 「助ける」を継続的に実現するための対人援助学.望月昭他編,対人援助学の可能性(pp.9-31).福村出版

- 8.サトウタツヤ (2021) 臨床心理学史. 東京大学出版会

- 9.Hidaka, T. et al. (2021) Diabetes Ther, 12, 3187-3199.

- 10.医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)では,「社会科学」の項において「人の言動の意味をその人の人生史・生活史や社会関係の文脈の中において検討できる」(傍点筆者)等,当事者の意味に関わる学修目標が掲げられている。

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1