- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 103号 病いと健康――ウェルビーイング再考

- 複数のウェルネス,揺れ動く規範─慢性疾患とともに「よく生きていく」ことの多義性,相反性,反語性

【特集】

複数のウェルネス,揺れ動く規範─慢性疾患とともに「よく生きていく」ことの多義性,相反性,反語性

鈴木 智之(すずき ともゆき)

Profile─鈴木 智之

慶応義塾大学社会学研究科博士後期課程修了。社会学博士。帝京大学文学部講師などを経て,現職。専門は理論社会学,文化社会学。「語り」を主題・方法として,身体的かつ言語的存在としての人間の研究を行っている。著書に『病い,内なる破局』(クレール・マラン著,単訳,法政大学出版局),『郊外の記憶:文学とともに東京の縁を歩く』(単著,青弓社)など。

はじめに

慢性疾患とともに生きる人々は,どうすれば少しでもよい状態で過ごすことができるのか,そしてそもそも「よく生きる」とはどういうことなのかという問いに日々直面しながら生きている。そのことは,これまでの研究からも,糖尿病者である自分自身の経験からもよく理解しているつもりである。しかし,これまで「ウェルビーイング」という概念に結びつけてその問題を論じてこなかった。深く考えた上でのことではないのだが,漠然とした躊躇の感覚があったことは否めない。以下の小論では,このためらいの理由,抵抗感の由来を問い直してみたい。

病いのもとでウェルビーイングを問うということ

手がかりとして,呼吸器疾患の当事者でもある哲学者ハヴィ・カレルの『病いの現象学[1]』をとりあげる。

カレルは,病いの経験の通底的な構造を,4つの観点からとらえている。

第1に,病いは「喪失(loss)」の経験である。ここでは,カイ・トゥームス[2]が参照され,病いは身体の「全体性」の喪失,「確かさ」の喪失,「統制」の喪失,「自由」の喪失,「慣れ親しみ」の喪失として考察される。

第2に,病いは「身体の変形(transformation of body)」として経験される。ここでの「変形」は形態的な変化だけでなく,むしろ身体の働きと経験のされ方の変質を指している。「病いはその人の身体経験の深層からの変質である」(p.74)。

第3に,病いの経験の「社会的成り立ち方(social architecture)」が問われる。例えば,社会生活の場面で他の人々に自分の体の状態をどう伝えるかを日々の問題として浮上させ,社会的相互作用への参加の条件を変えてしまう。「病いのもとで損なわれるのは,身体的な可能性だけではない。それは存在の様式であり,他者と共にある様式なのだ」(p.78)。

第4に,病いは「できなくなること(dis-ability)」である。「ある種の病いにおいては,とりわけ精神疾患や慢性疾患の場合には,その人がもつ,在ること,存在することの能力が根本的に変化し,時にはすっかり縮小してしまう」(p.81)。

病いは,その経験の地平において,「喪失」,「身体の変形」,「社会生活の困難」,「できないということ」,さらにその上に生じる「身体の疑わしさ(bodily doubt)」として現れる。このようにカレルは病いを総じて「負の経験」としてとらえている。しかし,その上で彼女は「病いにおいてウェルビーイングは可能か」を問い,これについては明確に「イエス」と答える。

いくつもの経験的な研究は,病いが長期にわたるウェルビーイングを必ずしも大きく変質させるわけではないことを示している(p.131)。それはなぜなのかをカレルは問うていく。

第1に検討されるのは,「当事者(insider)」の視点と「第三者(outsider)」の視点の落差である。客観的(医学的)視点から見て健康状態(病状)の悪化が生じているとしても,それが本人の「幸福」に負の影響を与えるのは「診断後,または発症後の相対的に短い期間」(p.135)に過ぎない。病む人は,時間とともに,その自己の身体を受け入れ,新しい基準や考え方の下で「幸福」の程度を測るようになる。

第2に指摘されるのが,「トラウマ後の成長・発達」の可能性である。病いの苦しみは,人を道徳的,精神的に発達させることができる。病いの試練を経験することによってもたらされる成長の可能性。病いによる「存在様式の変更」は「苦しみや限定」として現れるだけはない。人は自らの存在を導いて作り替えていく主体となる可能性を有する。

第3に,病いとともにあってなおウェルビーイングを維持しうるのは,「過去と未来」から自分を解放し「現在に生きる」ことができるからだと論じられる。「過去と未来から自己を解放し,現在に集中することを学ぶことが,ウェルビーイングの重要な一部」(p.144)である。

第4に,ウェルビーイングの構成要素の多様性とその相互補完可能性が重要な意味をもつ。「ウェルビーイングは多数の要素からなるのであって,ひとつの領域(健康)での縮小が他の領域(人格的成長,親密性,関係性)での増加によって補われることがありうる。それによって,ウェルビーイングの全体のレベルは同一のままにとどまる」(p.145)。

この考え方は,病いを「非線型的で,可変的な経験」とする見方と結びつく。「病いは,病気の初期の段階では前景化するが,その後後景に退き,症状が悪化したり,疾患が進んだりする時期には前景に戻ってくる」。そうであるならば,「病いは相当の期間,後景に消えていることもある」(p.145)。

そして最後に,ウェルビーイングは一定の状態を指すものではなく,「達成」のプロセスのなかにある,という考え方が示される。カレルはここでアリストテレスの「Eudaimonia(ユーダイモニア):幸福」という概念を引く。それは「徳(virtue)を養うこと」にある。「幸福」は「思考と計画と作業」を通じてなされる「達成」の努力の内にあるのだとすれば,病いが長期的なウェルビーイングを損なわないことも理解可能になる。「病いは私たちに(…)自省と価値づけの文脈と機会をもたらしてくれる」。それゆえに私たちは,「病いによる制約のなかでも,幸福である道を見いだすこと」(p.149)ができるのである。

したがって,病気すなわち不幸ではない。病いとともに,私たちは「よい生き方」を模索し続けることができる。これは,生命の可塑性とリジリエンスに対する確かな認識に基づいた言明である。しかし,それを認めてもなお,「病いのもとでウェルビーイングは可能である」と主張し,「どうすればウェルビーイングの値を高めることができるのか」を問うことに対するためらいはなくならない。それはなぜか。

「ウェルネス」の複数性,補完性,相反性

「ウェルビーイングは複合的で,多面的で,多様な形をとる」[3]。その多義性,複合性は,病いの下でもウェルビーイングが保たれうることの理由となる。身体的な機能が衰えたり,痛みや苦しみに見舞われたりしていても,精神的な充足や発達はあり得,その生活を支える人との関係が喜びや幸福を感じさせてくれることがある。それは確かにそうだ。しかし,「補完」の可能性だけを言って,「相反」の危険を語らないのはやはり一面的ではないだろうか。

とりわけ慢性疾患とともにある状態では,複数の基準の充足が互いに阻害しあう関係に立ちやすい。最も分かりやすいのは,身体状態を良好に保とうとする努力が,社会生活の充実や達成と相いれないものになるということ。職務を充たすためのちょっとした頑張りが体調に影響する。仕事を実現した喜びとやりすぎてしまったことへの後悔が同時にわき上がる。

「仕事の継続」か「体調の管理」か。ジョアンナ・J・チャーナスが『慢性疾患とともにうまく生きる』[4]において述べるように,「多くの人がこのジレンマと戦っている」。仕事だけではない。慢性疾患とともに生きる人々は「日々,自分の健康やそれに影響を与える問題について決断しなければならない」。そのなかでチャーナスは,「自分の生活の重要な部分や将来の夢のいくつかを手放し,それでも幸せでいられることを学んだ」という。「でも,こうした決断を悲しみ,喪失を嘆くこともまた正常で自然である」(p.37)。

複数の「よさ(well-ness)」の相反性は,「社会的」基準と「身体的」基準の間だけにあるわけではない。身体的な状態の「よし悪し」のなかにも多面性があり,しばしば,それはジレンマとなって表れる。例えば,「食べる」ということ。おいしいと感じられるものをおなかいっぱい食べられるのは,それ自体において幸福の形である。しかし,糖尿病者であれば,「食べ物」は同時に「危険」の源泉でもある。おいしいものを適量(少量)食べることを学習すべきであるというのはまったくの正論であるが,それは「食」というもののままならなさを問わないところで発せられる言葉だと感じられる。

現象学的方法論に立つ看護学研究者・細野知子の『病いと暮らす』[5]には,毎日血糖値を記録し,その上がり下がりに一喜一憂をくり返す人々においても,しばしば「食事療法」の維持が難しい様子が描かれている。例えば,病院で「エネルギー制限食」に慣れて,体重の管理の必要性も理解している「中尾さん」(仮名)でさえ,「家に帰れば」食べてしまう。それは単純に,そこに食べ物があるからである。細野によれば,食べ物を食べようとするのは,身体に備わる根源的な志向性の現れである。食事を抑制することの合理性は疑いえないが,血糖値のコントロールによる「健康」な身体性の維持は,身体に根ざす喜びとの相反においてようやく達成される。

揺らぎ続ける「規範」,その同時的重層性

カレルが論じているように,人は,診断や発症から時間がたつにつれて,その病いを受け入れ,変化した身体の上に新しい生活を築くことができる。そこには,自己の充足感や幸福感を測る別様の「規範」が構成される。主観的な評価において高い充足度が可能であるのは,健康時の自己との比較ではなく,現在の自分自身を軸にそれが感受されるからである。

しかし,慢性疾患は,相対的に安定した時期を長く保つ場合でも,断続的な症状の悪化や推移をともない,それに対する適応の努力は不断に更新されていく。ようやく安定したかと思うとまた不意に状態が悪くなる,あるいは別の症状が現れる,維持できていたはずの状態が検査の数値に裏切られる,そういうことの連続が日常のリズム,ただし予測しがたい形で変化するリズムとなる。そのなかで,身体の変質はそのつど否定的な意味をもって経験される。「これが今の自分なのだという受け止め」は「昨日の自分ではない」という落差の確認から切り離して成立しない。今日の基準と昨日の基準が折り重なるように共存している。現在の条件に適応しようとしても,規範は安定せず,揺れ動く。今の体を所与のものとすれば「悪い状態」ではないと言える一方で,「また少し状態を下げている」自分を意識している。その両義性のなかに,日常があるのではないだろうか。

語りの反語性

これを踏まえて,病いの後の人間的成長や道徳的発達の意味を考えてみたい。確かに,病いの経験は,人格的な成熟と呼ぶことのできるような変化をもたらすことがある。周囲の人から,健康な時とは変わって人に優しくなった,思いやりのある,深みのある人柄になった,と評されることもある。そして本人が,病いの経験から得たことを価値あるものとして語ることがしばしばある。アーサー・W・フランクであればそれを「探求の語り」[6]と呼ぶだろう。

しかし,そうした変化を「ウェルビーイングの向上」として評価してしまうのは,語りの反語性に対する配慮を欠くのではないだろうか。

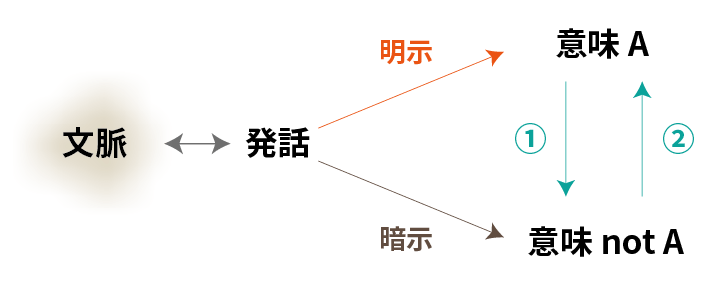

反語(アイロニー)とは,「A」という言述が同時に「not A」を含意するような修辞表現を指す。ここで重要な点は,アイロニカルな言葉は,「言いたいこと」の反対のことを言っているのではなく,「A」と「not A」とを同時に言い表しているところにある(図1)。

①暗示される裏の意味を強調するためにアイロニー(皮肉)が用いられることもある。

例:「あなたはほんとにかしこいね」と言うことで「あなたの愚かさ」を示す。

②もうひとつの意味が指示されることによって,明示された言葉の意味が深い陰影を帯びることもある。

例:「今日は本当にいい一日だったね」という言葉は,文脈によっては深い悲しみを同時に表す。

アイロニカルな発話は,「意味 A」を示すと同時に「意味 not A」を指し示す。この両義的な意味作用を可能にするのは文脈との相互参照・指示関係によってである。明示された「意味 A」と暗示された「意味 not A」の関係は文脈に応じて可変的。

こうした反語的表現は社会生活のあらゆる場面に見ることができるが,病いの経験をめぐる語りは,こうした両義的表出をより高い頻度で呼び寄せるように思われる。「今日は気分がいい」という率直な言葉でさえ,病む人の生活のなかで発せられれば,そのベースラインに「調子の悪さ」の存在を指示している。

文脈性への言及によって言表の内に同時に存在するこうしたもうひとつの含意は,言葉の意味を表面的に掬い上げてしまうときれいに見えなくなってしまう。「病いの後の成長や発達」の語り,あるいはフランクが言う「探求の語り」を聴くことが難しいのは,その反語性をどこまでくみ取ることができるかが問われるからである。

細野知子と鷹田佳典[7]が報告しているあるがん患者の語りを例にとろう。子宮頸がん,転移性肺がんと診断され,抗がん剤治療を継続している50代の女性・原山さん(仮名)は,その生活のなかで「恋愛」を楽しみ,ダンスクラブで仲間たちと踊ることを通じて,「身体のときめき」を大切にしている。「がんには負けない」「絶対治す」という強い意志を示しながら,自分だけでなく他のがん患者の治療にも「貢献」したいという思いを言葉にする。「原山さんは,自分の身に起こったがんを受け入れ,その治療での『経験を通じて何かが獲得されるのだ』と強く『宣言』する探求の語りの主人公」(p.365)である。しかし,その原山さんがインタビューの終盤に至って「本当にあの,病気にだけはなりたくなかったです」ともらす。著者らは,この言葉が「それまで語っていた回復の物語や探求の物語の基層に伏在していた『がんを患うことの痛み』の存在を示すものであり,原山さんの身体を通して語られた言葉でもある」(p.366)と位置づける。

私が学生とともに行っている先天性心疾患とともに生きる人々へのインタビューでも,同様の揺れ動きに出会う。ある時,一人の学生がインタビュー協力者の男性に「病気になってよかったと思うことってありますか」という問いを投げたことがある。それに対して彼は「心臓病に生まれてよかったなんて思うことは一度もない」と答えたあと,「でも,だからといって自分は不幸せだなんてことも思わない」という趣旨の言葉を返してくれた。

こうした両義性をどのように受け止めるのか。そこに語りを聴くということの難しさと面白さがある。こうした発話は,その人が病気を「ポジティヴに受け止めている/いない」とか,「幸せである/不幸である」といった二値的な枠組みのなかに位置づけることを拒んでいると私は思うのである。

「幸せ」かどうかなんて分からない

病気をもって生まれて大変なこともあったけど,今の私は幸せです。そういう言葉を,聴き取り調査のなかで何度も聴いてきた。私はその言葉の真正性をまったく疑っていないし,そうした発話をとても価値のあるものだと思う。しかし,それをもって,この人はウェルビーイングを達成していると評価してしまうことはとてもできない。

それは,「よい状態」が「よくない状態」と裏腹の関係において「意味」のあるものになるからだ。「よい」ことがもはや自明ではないからこそ,「よいこと」を物語る。それは時に,生を推し進める力となる。しかしそれは,「よい状態」であることが自明ではないからこそ発せられる言葉である。言い換えれば,「私という存在のよいあり方」が可視的な問いとして浮上した時点で,「ウェルビーイング」をめぐる語りは「反語性」を帯びるということだ。私は,その両義的な発話の生起する文脈に立ち続けたいと思う。

- 1.Carel, H. (2016) Phenomenology of illness. Oxford University Press.

- 2.Toombs, S. K. (1987) J Med Philos, 12, 219-240.

- 3.Haworth, J., & Hart, G., Eds. (2007) Well-being: Individual, community and social perspectives (p.1). Palgrave.

- 4.Charnas, J. J. et al. (2015) Living well with chronic illness. MSI Press.

- 5.細野知子 (2023) 病いと暮らす: 二型糖尿病である人びとの経験. 新曜社

- 6.Frank, A. W. (1995) The wounded storyteller. University of Chicago Press.(鈴木智之訳 (2002) 傷ついた物語の語り手: 身体・病い・倫理. ゆみる出版)

- 7.細野知子・鷹田佳典 (2023) 質的心理学研究, 22, 352-368.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1