- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- ロスとグリーフ ─うしなうことの心理学

【特集】

ロスとグリーフ ─うしなうことの心理学

大切な人との別れは,私たちに大きな影響を及ぼします。しかし,そこで私たちが何を想い,いかに振る舞い,その後の人生を生きるのかという,グリーフ(悲嘆: grief)については,専門家の間でも十分に理解されているわけではありません。グリーフは,喪失後に私たちが経験する自然な反応やプロセスですが,時には長期化し,複雑化する危険性もあります。また身近な人との死別は,遺された人に大きな影響を及ぼしますが,それ以外の喪失,例えば離別や失恋などでも,私たちはグリーフを経験します。その一方で,誰かとともに悲しみを分かち合う機会は,そう多くありません。失ったものや悲しみに対する認識のずれが,家族や友人,あるいは地域の中での対立を招くこともめずらしくありません。

私たちは,多様な喪失を抱えてどう生きればよいのでしょうか。この特集が,私たちのグリーフ・リテラシーを高めるための,きっかけの一つになることを期待しています。(川島 大輔)

悲嘆研究の最新動向─理論と実践

坂口 幸弘(さかぐち ゆきひろ)

Profile─ 坂口 幸弘

大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。専門は臨床死生学,悲嘆学。死別後の悲嘆とグリーフケアをテーマに,主に心理学的な観点から研究・教育に携わる一方で,ホスピスや葬儀社,保健所,市民団体などと連携してグリーフケアの実践活動を行う。著書に『もう会えない人を思う夜に』(共著,ディスカヴァー・トゥエンティワン),『自分のためのグリーフケア』(単著,創元社),『死別の悲しみに向き合う』(単著,講談社現代新書)など。

悲嘆理論の展開

悲嘆(グリーフ)に関する初期の研究として,精神分析学の見地から,フロイトが1917年に発表した論文“Mourning and Melancholia”はよく知られている[1]。この中で示されたドイツ語の“Trauerarbeit”に由来する「グリーフワーク」(grief work)もしくは「モーニングワーク」(mourning work)という考え方は,死者へのとらわれから解放され,故人が存在しない環境に再適応することを意味する。グリーフワークでは,心理的苦痛を回避せずに現実に向き合い,感情を表出することが望ましいとされてきたが,概念としての限界も指摘されている。

古典的な悲嘆理論としては,段階モデルと課題モデルが挙げられる[1]。段階モデル(stage model),あるいは位相モデル(phase model)は,主に遺族の精神状態や行動を描出し,原則として時間順に悲嘆反応を順序づけようと試みる。代表的なものに,ボウルビィによる愛着理論に基づく,①無感覚と不信,②思慕と探求,③混乱と絶望,④再建の4段階モデルがある。他方,課題モデル(task model)は,死別後の適応過程(喪の過程)を一連の課題の達成と捉え,固定した順序は特に規定していない。課題の遂行は,遺族自身によって着手され,達成されなければならない。このモデルを1982年に提唱したウォーデンは改訂を重ね,最新版では表1の4つの課題を示している[2]。

![表1 ウォーデンの喪の過程における4課題(文献[2]より作成)](http://psych.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/pw110_p03_02.png)

近年,最も影響力の大きい悲嘆理論は,シュトレーベとシュトによって提唱された二重過程モデル(dual process model)(図1)であり[3],認知的ストレス理論の影響を受けつつ,死別体験への応用を試みた対処モデルである[1]。このモデルによると,死別への対処過程は,大切な人の死そのものへの対処である「喪失志向コーピング」(loss-oriented coping)と,死の二次的結果として生じる変化に対する対処である「回復志向コーピング」(restoration-oriented coping)の並列の動的過程である。通常,時間経過に伴い,喪失志向から回復志向へと重心が移行し,いずれかへの極端な偏重は悲嘆の複雑化につながるとされる。

![図1 死別への対処の二重過程モデル(文献[3]より作成)](http://psych.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/pw110_p03_03.png)

従来の段階モデルを批判し,悲嘆のプロセスの個別性や能動性を強調する理論として,ニーマイアーが提唱した意味再構成モデル(meaning reconstruction model)がある[1]。このモデルでは,構成主義の考え方を死別場面に応用し,死別への対処の中心的なプロセスは意味再構成であると位置づけ,大切な人の死という出来事が喪失前の意味構造と一致しない場合,苦痛は大きくなり,意味の探求が動機づけられるとされる。

故人との分離を強調するグリーフワークの考え方は,効率性や合理性,自律性に重きを置く西洋の近代社会の価値観を背景に広く受け入れられてきたが,1990年代に入り,疑問視されるようになった。クラスらは,日本の祖先崇拝を例証として,故人との継続する絆モデル(continuing bonds model)を提唱し,故人との関係性を再構築し,維持することは死別後の健全な心理過程の一面であると論じている[1]。最近では,AI技術による故人との会話や,仮想空間での故人との再会など,新たな形での故人との絆の継続が模索されている[4]。こうした最新テクノロジーを活用したサービスが,死別後の適応過程に及ぼす影響については慎重に検討する必要がある。

日本での悲嘆研究と実践の動向

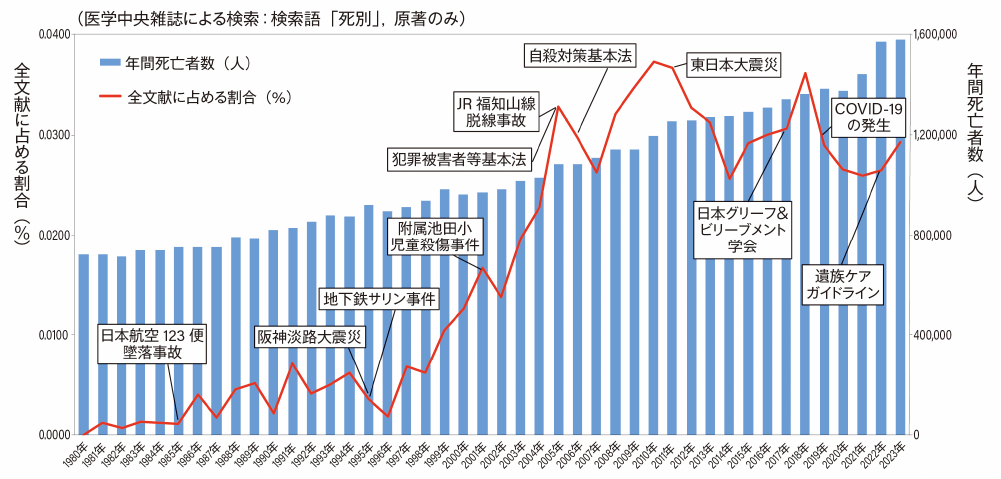

近年,悲嘆を抱える遺族へのケアに対する社会的関心が高まりつつある。その背景として,日本では年間死亡者数が増大し,多死社会を迎えていることに加え,単独世帯の増加や地域共同体の崩壊による,死別後の家族内や地域での支え合いの力の脆弱化が指摘されている[5]。国内での死別悲嘆研究の動向を明らかにするため,医学及び関連領域の文献情報のデータベースである医学中央雑誌を用いて,検索語を「死別」として「原著」のみを検索した。図2は,国内での年間死亡者数の推移と,年次別での全文献に占める該当文献の割合,関連する社会的な出来事を示す。各年次の全文献数に大きなばらつきがあるため,実数ではなく割合を提示した。該当文献の実数としては,2005年以降,80~120本前後で推移している。該当文献の割合は2000年前後から増加傾向となり,震災や事件・事故なども契機に,死別悲嘆研究への関心が高まってきたことがうかがわれる。故人との続柄別や死因別など研究対象は多様化し,死産や流産,ペットロスに関する研究や,医療・介護関係者の悲嘆を扱った研究もみられる。遺族への支援活動や心理的介入に関する研究も増えつつある。国内での特筆すべき研究プロジェクトとして,2006年度からスタートした日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団の助成によるJ-HOPE研究がある[1]。これは,がんで亡くなった患者の遺族,のべ数万人を対象とした大規模な調査研究であり,その成果は国際誌にも多数掲載されている。死別悲嘆との関連では,対処行動,家族機能,アルコール摂取,経済状況,療養場所,終末期の話し合い,労働生産性の低下などが検討されている。

日本での遺族支援に関しては,1980年代後半頃から当事者遺族によるピアサポートの活動が始まり,緩和医療や周産期医療といった医療分野をはじめ,宗教界や葬儀業界,自治体,学校,警察,そして民間団体や当事者組織など,さまざまな領域で取り組みが模索されている[5]。犯罪被害者等基本法(2005年施行)や自殺対策基本法(2006年施行)では,犯罪被害者遺族や自死遺族への支援が,国や地方公共団体の責務として定められている。2022年には,がん医療領域の関連学会によって「遺族ケアガイドライン」が策定された。これは科学的根拠と系統的手法に基づき作成された,日本初の遺族ケアのための診療ガイドラインである。国内での遺族支援は,萌芽期を過ぎ,成長期・発展期を迎えており,活動の広がりだけでなく,ケアの質が問われる段階に入りつつある[5]。効果的な心理的介入や教育・研修のプログラムの開発など,ケアの質の向上に資する研究の展開が期待される。

欧米に比べると,日本での悲嘆研究や実践の蓄積は乏しいが,この領域に関心を持つ研究者や臨床家は着実に増えつつあり,関連書籍の数も増加してきている。最新刊の『死別と悲嘆の精神医学』[5]では,死別悲嘆の概念から治療・ケアの実際,事例までが網羅的に解説されている。2017年12月には,死別悲嘆に関する基礎研究から臨床実践までを含めた学術的交流の場として,「日本グリーフ&ビリーブメント学会」が設立された。この学会は,特定の学問の枠組みにとらわれず,学際的かつ学術的研究を促進し,質の高い遺族支援の実践と普及に貢献することを目的としている。死別悲嘆をめぐっては,心理学を含む多様な学問的視座のみならず,各種専門領域の支援者や当事者遺族など,さまざまな立場での見方や考え方がある。悲嘆研究を発展させるためは,異なる視座を学び,理解しようとする謙虚な姿勢が研究者には望まれる。

社会の問題として悲嘆を考える

死別は当事者自身が主体となって対処すべき私的で,個人的な問題と一般的に捉えられてきた。こうした考え方は,困難に対処する努力が各人に求められ,ともすれば自己責任論につながりかねない[6]。死別体験では,他者が大きな助けになることはもちろんあるが,一方で,周囲の心ない言動や社会的スティグマ,生活上の困難など,当事者を取り巻く社会的環境によって,苦悩がさらに深められることもある[1]。それゆえ社会の問題として悲嘆を考える視点も重要であり,深い悲しみのなかにある人を孤立させず,社会全体として支えていくことが求められる。

日本での遺族支援は,各団体・組織による個々の真摯な取り組みは展開されつつあるものの,社会的な枠組みや体制が整っているとはいえない。近年,遺族支援のための枠組みとして,パブリックヘルスモデル(public health model)が注目されている[7]。加えて,その枠組みでの支援体制として,医療機関とコミュニティそれぞれでの遺族支援の連携を強調する移行モデル(transitional model)も提示されている[8]。

パブリックヘルスの観点では,死別に伴う精神医学的なリスクやケアのニーズは多様で,均一ではないことを前提として,死別した者全体のうち半数以上は,家族や友人以外の支援がなくても対処できる一方,ピアサポートなど第三者からの支援が望まれる人や,遷延性悲嘆症や他の精神疾患の疑いがあり,治療的介入を要する人も一定の割合で存在するとされる[7]。それゆえ,遺族のリスクやニーズを適切にアセスメントし,それに応じた多層的なケアを提供することが求められる。こうした観点から,アイルランドのホスピス財団は,成人を対象とした遺族支援の枠組みを提示している[9](図3)。このピラミッドモデルでは,死別に直面したすべての人に身近な人からのインフォーマルなサポート(レベル1)が望まれると同時に,ピアサポートのような組織的なサポート(レベル2)やカウンセリング(レベル3)を要する人も一定数おり,専門家による治療的介入(レベル4)が必要な人も少数ながら存在すると想定している[6]。この想定のもとに,各レベルのニーズを満たすためのサービスやサポート,支援者に求められる知識やスキルが提示されているとともに,遺族のニーズに関連する要因として,①社会的ネットワーク(家族や友人・知人,宗教的コミュニティなどで提供されるサポート),②状況(死の状況,患者・家族ケアの質,本人の価値観など),③時間(死別からの時間経過,ライフサイクルの時期)が挙げられている[6]。

![図3 死別ケアの枠組み(文献[6,9]より作成)](https://psych.or.jp/wp-content/uploads/2025/06/pw110_p03_05.png)

レベル1の身近な人によるサポートでは,種々の悲嘆反応を理解することに加え,共感や思いやり,寛容さを示すスキルが望まれる[5]。レベル2以降では,遺族のニーズに応じた各種サービスに関する知識や,傾聴やアセスメントのスキルが必要である。このような悲嘆に関する適切な知識やスキルは,深い悲しみを抱えた人への思いやりや配慮を喚起させる価値観とともに,グリーフ・リテラシー(grief literacy)と呼ばれる[10]。

死別に伴う悲嘆は生前の愛着関係の副産物であり,深い悲しみは大切な人が存在したことの証しでもある。死を悼み,悲しむことは,社会的な動物である人間にとって自然な営みであるといえる。こうした悲しみを忌避し,早く立ち直ることを求める社会は,深い悲しみを抱える人にとって生きづらさを感じさせかねない。大切な人の死を悼む一人一人の想いが尊重され,悲しみとともに生きやすい社会が構築されるために,特定の専門職に限らず,すべての人々にグリーフ・リテラシーが求められる。

グリーフ・リテラシーを高める社会啓蒙活動の一環として,私ども「悲嘆と死別の研究センター」では,11月23日を「グリーフを考える日」として日本記念日協会に登録し,この日にちなんだ市民講座やイベントを開催している。11月23日は,穀物の実りを神に感謝する新嘗祭であり,人生の実りともいえる今は亡き人への感謝の日にしたいと考えている。また,この日は勤労感謝の日でもある。悲嘆に向き合うことは人生の大仕事であり,そのさなかにある人たちに心を寄せ,彼らの歩みを労う日にもしたい。遺族への支援に取り組んでいる方々の応援もしていきたい。こうした取り組みを通して,死別と悲嘆に対する理解と共感,そして深い悲しみを抱えた人に寄り添う活動が,社会全体に拡がることを願っている。

文献

- 1.坂口幸弘 (2022) 悲嘆学入門:死別の悲しみを学ぶ(増補版).昭和堂

- 2.ウォーデン, J. W./山本力監訳 (2022) 悲嘆カウンセリング:グリーフケアの標準ハンドブック(改訂版).誠信書房

- 3.Stroebe, M. S., & Schut, H. (1999) Death Stud, 23, 197–224.

- 4.坂口幸弘 (2023) 現代思想, 51(12), 185–194.

- 5.坂口幸弘 (2025) 悲嘆について学ぶ.明智龍男他編,死別と悲嘆の精神医学(pp.36–40).南山堂

- 6.坂口幸弘 (2022) 精神医学, 64, 1581–1586.

- 7.Aoun, S. M. et al. (2015) PLoS ONE, 10, e0121101.

- 8.Lichtenthal, W. G. et al. (2024) Lancet Public Health, 9, e270–e274.

- 9.Irish Hospice Foundation (2020)http://edepositireland.ie/handle/2262/97519

- 10.Breen, L. J. et al. (2022) Death Stud, 46, 425–433.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。