- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- 遷延性悲嘆症(PGD)の評価と支援

【特集】

遷延性悲嘆症(PGD)の評価と支援

浅井 真理子(あさい まりこ)

Profile─浅井 真理子

2009年,筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻博士後期課程修了。博士(心理学)。2024年より現職。専門はサイコオンコロジー(がん医療における心理支援),悲嘆。著書に『がん医療におけるこころのケアガイドラインシリーズ 3 遺族ケアガイドライン』(共著,金原出版),『死別と悲嘆の精神医学』(共編,南山堂)など。

はじめに─悲嘆に評価や支援は必要か?

大切な人との死別を経験した遺族は悲嘆(死別によって生じる諸反応)に対して「これは自らに課された試練だ」と自分自身で対処し,遺族の周囲の人たちは「なんて声を掛けたらよいのかわからないし,喪に服しているのだからそっとしておこう」と考えることが多い。概して「時薬」(ときぐすり)と称して時間を過ごし,何もわざわざ治療する必要はない,と考えることが多い。私自身は家族との死別後に,もともと薬剤師(現在は心理職に転向)ということもあってか薬に抵抗はなく,薬物治療(抗うつ剤)の恩恵は身をもって体験した。例えば,症状(涙が出る)が軽減すると同時に問題(悲しみ)による日常への支障は確実に減った。とは言え,私がお会いしてきた遺族の中には悲嘆が重症にもかかわらず治療や支援を受けず「悲しんでいなくてはいけない,回復してはいけない」と自責的な方もいるほどだった。薬物治療を含めて,医療支援が必要な精神状態であることを,遺族自身が自覚することは難しい。

さて,私は自分自身の死別体験を機に,がん医療における遺族支援研究を約20年間実施してきた。研究開始当時,国内の遺族研究は少なかったが,国外では悲嘆の症状の中には重症化や長期化することで精神疾患として治療が必要な場合があるという実証的な研究が多数発表されていた[1]。近年それらの研究が蓄積され,ようやく「遷延性悲嘆症(Prolonged Grief Disorder: PGD)」という新たな精神医学的診断基準が公表されるという歴史的転換期を迎えた。また同時にオンライン会議やアプリといったデジタル化が急速に発展し,支援方法も新たな時代に突入している。そこで本稿では,高校生を含めた一般の方向けに「遷延性悲嘆症(PGD)」に関して最近の研究知見を交えて紹介する。このテーマに関心をもたれた方は,『死別と悲嘆の精神医学』[2]をご参照いただきたい。

遷延性悲嘆症(PGD)とは?

遺族が抱える悲嘆は,大切な人との死別による悲しみや怒りを含む諸反応であり,だれしもが体験し時間経過とともに軽減することが多い。その一方で,一部の遺族には重症化や遷延化(長期化)が生じるため,それらを一般的な悲嘆と区別するために病的悲嘆(pathological grief)や複雑性悲嘆(complicated grief: CG)といった用語が使用されてきた。

どこからが病なのか? その線引きは難しい[3]。悲嘆にはさまざまな訴えや症状があり,そのことも重症度評価を難しくしてきた。例えば「故人のもとへ早く行きたい,死にたい」,「故人を思い出すからアルコールが手放せない,食事がとれない」といった状態であれば支援としての治療(医療)が必要であると推測できる。一方で,「故人から今日もメールが来た」,「2階からもうすぐ食事に降りてくる」と聞いたらどうだろうか? 遺族は故人と自分との非現実的な世界を創り上げることがあるが,「メールは私が主人の携帯で打っている」,「この時間になると階段から足音が聞こえる気がして,涙が止まらない」のように現実と照合できる場合が多い。その場合は,「喪失」と「回復」を行き来している正常な範囲の心理状態と言える。

その一方で,悲嘆の重症者の約7割が大うつ病(major depression)や心的外傷後ストレス障害(posttraumatic stress disorder: PTSD)といった別の精神疾患の診断にも相当することが報告されている[4]。このように治療を必要とする悲嘆にもかかわらず,いつ何を使用して症状を評価したらよいのかといった共通の基準がなく,そのことによって適切な支援につながりにくいという課題があった。

PGDの評価

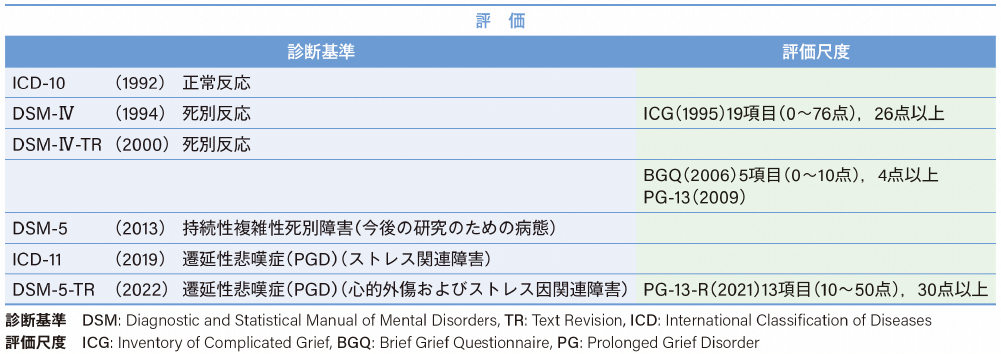

(1)診断基準悲嘆評価の変遷を時系列で示す(表1)。世界保健機関による国際疾病分類International Classification of Diseases: ICD-10(1992)では悲嘆は正常な反応であり疾患や障害ではないとされ, 米国精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアルDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSMのⅣ(1994),Text Revision: TR(2000)では死別反応として「臨床的関与の対象となることのある他の状態」とされたがうつ病との鑑別は不十分であった。そのころプリガーソンらは複雑性悲嘆(CG)の評価尺度としてICG(Inventory of Complicated Grief) [1]を開発しCG同定の基準値(カットオフ値)を設定し,CGが心身疾患に大きく関連する精神状態であるとした5。このようにCGに関する実証研究が蓄積され,DSM-5(2013)には今後の研究のための病態として持続性複雑性死別障害(Persistent Complex Bereavement Disorder)が提案され,先に述べたようなPGD誕生につながった。

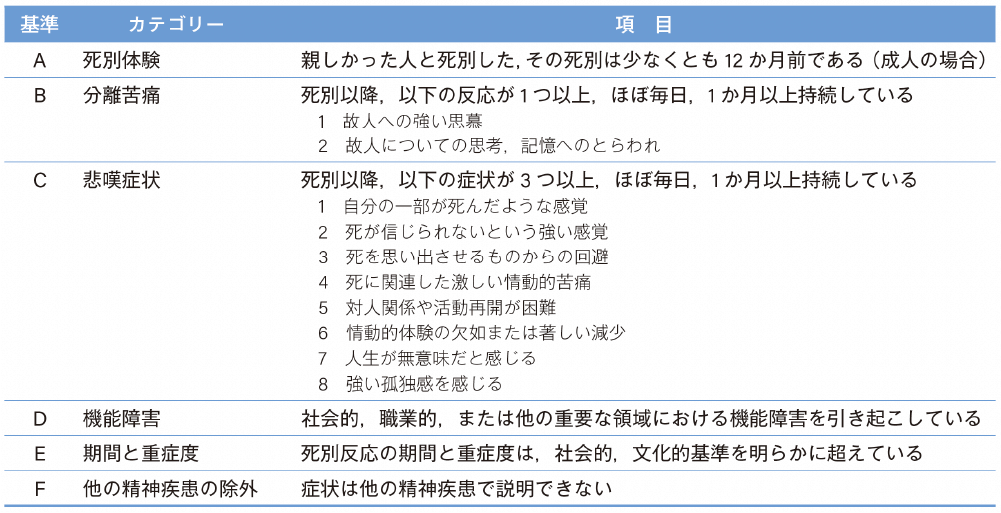

DSM-5-TRの診断基準を表2に示す[6,7]。PGDの診断基準の中核であり類似症状を示す大うつ病やPTSDと異なるのは,B基準の分離苦痛(separation distress)と呼ばれる故人との分離(死別)に伴う心理的苦痛であり,故人への強い思慕やとらわれである。またこの分離苦痛は故人と遺族との関係性(愛着とも呼ばれる)が大きく影響する。故人に会いたい,会えないという思慕(恋しく思う気持ち),または故人と自分との世界に没頭し現実世界への注意力が落ちとらわれた状態(preoccupation)になるという2つが示された。この思慕かとらわれが1つ以上,ほぼ毎日1か月以上持続した場合にB基準に該当する。また悲嘆症状は8つのうちの3つ以上がほぼ毎日1か月以上持続した場合にC基準に該当する。

なおICD-11[8]ではB基準2項目はDSM-5-TRと同様であるが,C基準は6項目であり操作的な判定基準が示されていない。また診断までの症状の持続期間はICD-11では6か月,DSM5-TRでは12か月(成人の場合)と異なっている。

近年はPGD診断基準を用いた有症率も報告され始め,国外ではICD-11では2~8%[9],DSM-5-TRでは3%[10]であったが,国内知見はない。

(2)評価尺度評価尺度は他者評価による(1)の診断基準とは異なり本人の自己申告であるため,他者には観察できない主観的な状態が評価できる反面,回答操作(実際よりも高くまたは低く回答する)も可能である。

悲嘆の評価尺度として現時点でも使用されている尺度は先述の表1に併せて示した。ICGは19項目で25点以上が複雑性悲嘆に相当する[1] 。シアらが作成したBGQ(Brief Grief Questionnaire)は簡便な尺度であり,5項目で4点以上が複雑性悲嘆に相当する[11] 。またPG-13RはPG-13をさらに改良しPGDの診断基準であるDSM-5-TRに対応して改良されている[12]。項目は表2に示したPGD診断基準のA基準の2項目(死別の有無,死別後の期間),B基準の2項目,C基準の8項目,D基準の1項目(機能障害の有無)の計13項目であり,その中のB基準とC基準の計10項目に5件法(1点から5点まで)で回答を求め合計得点を算出する。30点以上(合計得点50点)がPGD診断相当とし,その場合の精神科診断(DSM-5-TR)との一致率は高かった(κ係数で0.8前後)[12]。原版の英語以外の言語での翻訳版も報告されていることから,今後はこのPG-13Rが主流になると予想できる。

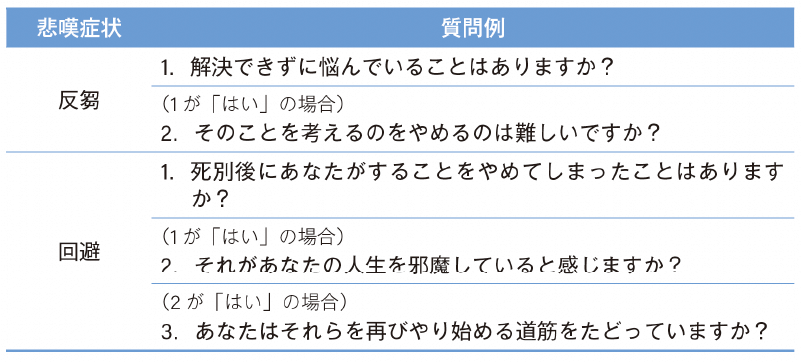

(3)PGD臨床質問診断基準や評価尺度はあっても,実際に遺族が診察や相談に来たときは,どのような質問をしたら重症度が推測できるのか? これは精神保健の専門家(心理,医師)ではないものの,遺族に出会う機会があるかかりつけ医を含めた人々にとっては最も必要な情報であるが,診断基準が公表されて日も浅く知見が乏しい。そこで私が現時点で専門家の支援につなげることも含めて症状評価のために参考になると考えた,「反芻(はんすう)(繰り返し考えてしまうこと)」と「回避」に関連する質問例を精神科医らによる臨床実践報告[13]から抜粋して表3に示す。該当する場合は,ご本人の了解の上,精神保健の専門家との連携を検討してほしい。

PGDの支援

(1)だれを支援するか?PGD誕生以前から悲嘆が重症化する遺族のリスクファクターや心理療法の有効性に関する論文は報告されており,近年はそれらの論文を多数集めて再解析した論文(メタ解析)が報告されている。

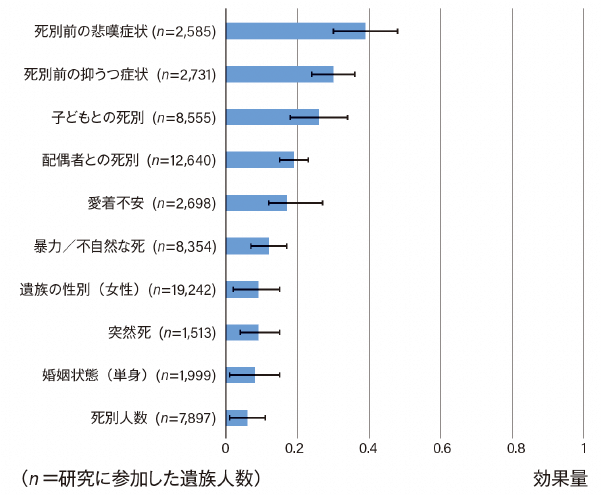

図1に1989年から2023年までに公表された120研究をメタ解析した結果を示す[14]。効果量は変数間の関連の大きさを示す。悲嘆症状との関連が最も大きいリスクファクターは死別前の精神症状(悲嘆,抑うつ)であり,次に故人との続柄や愛着不安が続いた。がん医療で耳にすることがある「死別前の家族の予期悲嘆は表出を促すことがよい」という点に関しては,家族の相談に応じることはよいが,よかれと思ってわざわざ表出を促す必要はなく,それよりも死別後に悲嘆が重症化するリスクが高い家族であることを認識し,専門家につなげる対応が望ましい。

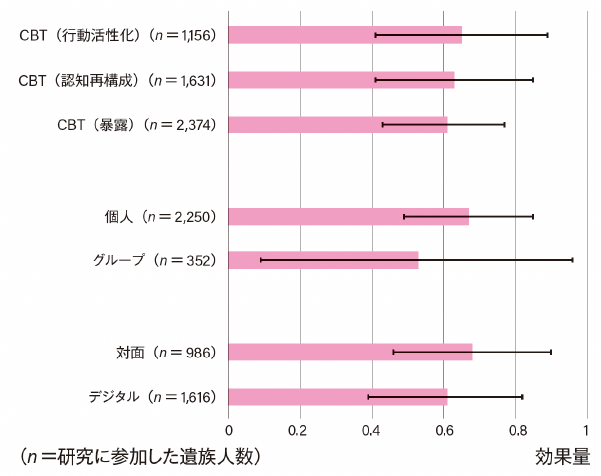

(2)どのように支援するか?2022年に公刊された遺族ケアガイドラインでは,「がん等の身体疾患によって重要他者を失った成人遺族の抑うつや悲嘆に対して非薬物療法を行うことは推奨されるか?」という臨床疑問に対して,有効性を実証した無作為化比較試験は国外には存在したものの,異質性が高く介入内容は多様であった[15]。その後は認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)やwebによる治療など,いくつかの方法が有効であるという見解が出ている[16]。図2は悲嘆に焦点を当てたCBTの効果を示し[17],効果量は介入群と対照群の平均値差を示す。CBTの構成要素としては,行動活性化,認知再構成,曝露が0.6以上という大きな効果を示した。また個人を対象に対面で実施した場合に効果が大きかった一方で,デジタル支援もほぼ同等の効果を示した。

さいごに

PGDが精神医学的診断基準として誕生したことは,専門家による支援が必要だという研究知見が十分あるということを意味する。一方,だれがどのような支援を受けるとPGD症状が軽減するのか,という有効な支援に関する知見は国外では散見されるものの国内では少なく今後の課題と言える。

私自身が関わってきたがん医療の場合,国内最大の38万件の死別が毎年生じることや,PGDのリスクファクターである死別前の精神症状を評価できる,という状況を最大限活用した遺族ケアが必要であると考えている。医療では患者死亡後の遺族に病院では出会わない,心理療法ができる心理師が病院にいないなどの遺族ケアへの大きな障壁があるが,今後はデジタル支援も期待ができる。私たちも国内での遺族支援研究を始めているが[18],支援が必要な遺族にとって身近な選択肢が増えるような活動を今後も推進したい。

文献

- 1.Prigerson, H. G. et al. (1995) Psychiatry Res, 59, 65–79.

- 2.明智龍男他 (2025) 死別と悲嘆の精神医学.南山堂

- 3.清水加奈子 (2020) 死別後シンドローム:大切な人を亡くしたあとの心と体の病い.時事通信社

- 4.Simon, N. M. et al. (2007) Compr Psychiatry, 48, 395–399.

- 5. Prigerson, H. G. et al. (1997) Am J Psychiatry, 154, 616–623.

- 6.American Psychiatric Association (2022) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.): DSM-5-TR.

- 7.American Psychiatric Association/高橋三郎・大野裕監訳 (2023) DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院

- 8.World Health Organization (2018) International classification of diseases 11th revision.

- 9.Shevlin, M. et al. (2023) Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 58, 1535–1547.

- 10.Rosner, R. et al. (2021) J Affect Disord, 287, 301–307.

- 11.Shear, K. M. et al. (2006) Psychiatr Serv, 57, 1291–1297.

- 12.Prigerson, H. G. et al. (2021) World Psychiatry, 20, 96–106.

- 13.Simon, N. M., & Shear, M. K. (2024) N Engl J Med, 391, 1227–1236.

- 14.Buur, C. et al. (2024) Clin Psychol Rev, 107, 102375.

- 15.日本サイコオンコロジー学会・日本がんサポーティブケア学会編 (2022) 遺族ケアガイドライン 2022年版.金原出版

- 16.LaPlante, C. D. et al. (2024) Behav Ther, 55, 1303–1317.

- 17.Komischke-Konnerup, K. B. et al. (2024) J Consult Clin Psychol, 92, 236–248.

- 18.Asai, M. et al. (2025) Palliat Support Care, 23, e8.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1