- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- あいまいな喪失─行方不明,故郷の喪失,そして認知症

【特集】

あいまいな喪失─行方不明,故郷の喪失,そして認知症

瀬藤 乃理子(せとう のりこ)

Profile─瀬藤 乃理子

神戸大学大学院医学系研究科保健学専攻博士後期課程修了。博士(保健学)。甲南女子大学看護リハビリーテーション学部,福島県立医科大学医学部災害こころの医学講座を経て,2025年より現職。専門は臨床心理学,健康科学。著書に『グリーフケアとグリーフカウンセリング』(共著,日本評論社),『あいまいな喪失と家族のレジリエンス』(共編著,誠信書房)など。

はじめに

大切なものを失うと,誰もが落ち込み,悲しむが,失うことを「喪失(ロス=loss)」,失ったあとに起こる悲しみの反応を「悲嘆(グリーフ=grief)」という。

「喪失」がなぜ悲しみを引き起こすのだろう? それは,失った対象が自分にとって「かけがえのない」人や物だからである。新聞やテレビのニュースで知らない人が事故で亡くなったと聞いても,強い心の痛みを感じることはあまりない。しかし,それがかけがえのない大切な人である場合は,全く話が変わってくる。「かけがえのない」という言葉は,「唯一無二の」「代わりのない」という意味であり,ただ大切に思っているというだけでなく,日々の生活や人生になくてはならない,特別な意味をもっていることをさす。だからこそ,その対象を失うと,私たちはまるで生きる術(すべ)を失ったかのように,途方にくれてしまう。

確実な喪失と不確実な喪失

喪失には,「確実な喪失」と「不確実な喪失」がある。「確実な喪失」は,例えば「死」である。ひとたび「死」が起こると,愛する人を取り戻すことも,時間を巻き戻してやり直すこともできない。そして,死という喪失を経験すると,亡くなった人への愛着が深いほど,私たちは深い悲嘆にくれる。時には現実を受け入れられず,泣き叫び,なぜこんなことが起こるのかと怒り,助けることができなかった自分を責める。このような悲しみの反応は,性別や年齢にかかわらず,死別後の自然な反応(死別反応)として誰にでも起こりうる。

一方,喪失の中には,喪失したかどうかも明確でない「不確実な喪失」もある。例えば,愛する人が行方不明になった場合が,その代表的な例である。津波で流された,山で遭難した,誘拐された場合など,愛する人の生死がわからない状態が,時には生涯続く場合もある。

実はこのような不確実な喪失が,人の悲しみを複雑にし,心に大きなトラウマ(心的外傷)を引き起こす危険性があることがわかってきた。1980年代,アメリカのポーリン・ボスがそのことを提唱し始め,このような不確実な喪失を「あいまいな喪失(ambiguous loss)」と名づけたのが発端である。

あいまいな喪失とは

ボスは,あいまいな喪失を経験した人たちへの豊富な支援経験から,この「あいまいな喪失」という概念を生み出した。著書[1]の中で,ボスはこのあいまいな喪失を,「喪失の中でも最もストレスが高い種類の喪失」と述べている。

例えば,愛する人が行方不明の状態が続くと,愛する人が「いる(存在する)」のか「いない(存在しない)」のか,真実がわからない。そして,どんなに頑張ろうと誰に聞こうと,その問いの答えが見つからず,それがいつ終わるかもわからない状況が続く。また,その人はもう帰ってこないと信じたほうがよいのか,帰ってくると信じたほうがよいのか,その2つの間を揺れ動き,どう悲しめばよいのかも,どう生きていけばよいのかもわからなくなる。人は確実で安定した状態を好むため,このような白黒はっきりしない状況は,自分の生き方さえ見失い,その結果,その状況に対処することができず,抑うつ的な状態に陥ることも少なくない。

また,周囲の人たちはそのような状況の人にどのように接したらよいのかわからず,全く悪気なく,まるで行方不明の人が亡くなったかのような言葉をかけることもある。その結果,そのような周囲の言葉や態度が重圧となり,心を閉ざしがちになったり,周りの人との関係が疎遠になったりする。また,家族の中でも,その人が帰ってくると信じたい人もいれば,もうあきらめようとする人もおり,互いに思いを共有することが難しくなり,葬儀や死亡届を出すといった家族内での意思決定が先送りされたりする場合が少なくない。

このように,あいまいな喪失では,それを経験した人々やその家族の心理面や生き方を強く脅かすという性質があると同時に,ごく身近な人との関係性にも問題が生じ,「孤立しやすい」という特徴がある。

あいまいな喪失のタイプ

では,行方不明であること以外にも,あいまいな喪失にはどのような状況があるだろうか?

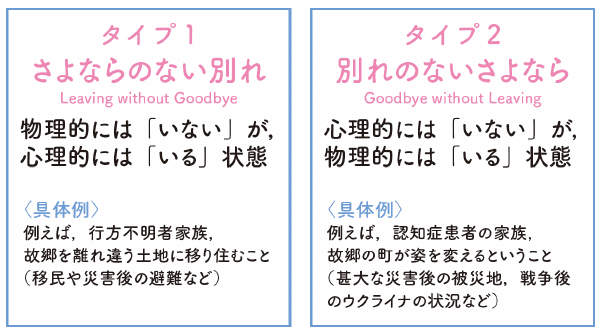

ボスは,あいまいな喪失を大きく2つのタイプに分け,図1のような具体例を示している[1,2]。タイプ1は「さよならのない別れ」と表され,物理的にはもういないが,心理的には強く心の中に存在する状態をさす。家族が行方不明の状態はタイプ1に属する。それ以外にも,例えば災害や戦争などで,自分の故郷を離れることを余儀なくされた場合も含まれる。二度と戻ることはできなくとも,故郷への深い思慕の思いがずっと続くのである。タイプ2は,「別れのないさよなら」と表され,今もその対象は存在するが,以前とは全く違う姿に変わった場合に用いられる。例えば認知症の親や夫,妻をもつ家族は,その人が亡くなったわけではないのに,その人が以前と大きく変わってしまったことに深い喪失感を抱く場合がある。同様に,災害や戦争のあとに避難先から戻ってきたものの,故郷の町が以前とは全く変わってしまった場合もこのタイプにあたる。タイプ1・タイプ2のいずれも,「深い愛着のあった対象」を「あいまいに」喪失し,それが原因で「強い心理的な苦痛を引き起こしている」という点が共通している。

トラウマになりうるあいまいな喪失

なぜ,愛する対象をあいまいに失ったほうが,確実に喪失したよりも,トラウマになるほど強い心理的影響が引き起こされるのだろう?

その理由の一つは,あいまいな喪失には終わりがないことにある。ボスはそれを“Closure is a myth(終結は神話である)”という言葉で表現している[3]。「終結する」という言葉は,その出来事を終わったことにすることで,気持ちにも区切りがつき,物事が一件落着するといった意味合いがある。しかし,埋葬する遺体が見つからない行方不明者の家族は,死んだ確証も生きている確証もない。そのような中では,どのような人であっても,行方不明の人がどこかで生きているかもしれないというかすかな希望を,心の中から打ち消すことはできない。認知症の場合も,認知症という病気を頭で理解していても,長く一緒に生きてきた家族だからこそ,以前とは全く異なるその人に対して複雑な感情を抱きやすい。そして,いつまでも区切りをつけることができない自分が情けなくなったり,自分はおかしいのではないかとさえ思ったりする場合が少なくない。終結のない状況が,終わりのない悲しみを生むと,ボスは指摘している。

もしあいまいな喪失の状況に終わりがくるとすれば,それはいつだろうか? おそらく死の確証が得られたとき,またはその存在そのものがなくなった,つまりその対象の「確実な喪失(死)」が起こったときであろう。愛する人(対象)の喪失の予期は,通常,恐怖を伴う[4]。その恐怖を長期にかかえなくてはいけないという点でも,あいまいな喪失はトラウマ化しやすい性質をもっているといえる。

複雑性悲嘆とあいまいな喪失

確実な喪失,すなわち愛する人の死を経験した遺族においても,喪失後の悲嘆が長引き,日常生活に支障をきたすほど精神的苦痛が強まる場合がある。「複雑性悲嘆(complicated grief)」や「遷延性悲嘆症(prolonged grief disorder)」に該当する症状があり,専門的な心理的介入が必要な遺族に対しては,ここ数年,精神医学の分野でも,適切に診断し,必要なケアや治療を提供する重要性が認められるようになってきた。

それでは,あいまいな喪失による終わりのない悲しみも,複雑性悲嘆になりうるといえるだろうか?

ボスはこの問いに対し,「あいまいな喪失は,『複雑な喪失』となりやすく,その状況は複雑性悲嘆を引き起こす場合が多い」と述べている[5]。実際,喪失した対象を,確実に失ったのかがわからない状態であったとしても,あるいは認知症のようにその人はまだ今も生きていたとしても,その喪失感や悲しみによって心身の健康や日常生活が脅かされることが少なくないからである。喪失が確実でないがゆえに,十分に悲しむこともできず,悲しみに終わりもない。そして,周囲から孤立しやすい状況が,その人を追い込んでいく。その人が弱いからではなく,あいまいな喪失による複雑な状況がその人を脆弱にさせるのである。

言い換えると,確実な喪失では,愛する対象との「別離(死)」によって深い悲しみが長期化・慢性化したときに複雑性悲嘆が生じるのに対し,あいまいな喪失では,「喪失のあいまいさ」によって悲しみが凍結し(frozen grief),複雑性悲嘆に発展すると考えられる[6]。そのため,あいまいな喪失に苦しむ人たちには,遺族への支援とは異なるその特性に合わせた適切なケアや介入が必要となる。

喪失した対象への特別な思い

もし目の前に何年も前に行方不明になった家族を待ち続けている人がいたら,あるいは,災害で避難し,故郷とは別の土地に新しい住居を建てたものの,「故郷の町に帰ればよかった」といつまでも嘆き続けている人がいたら,その人たちにどのようなサポートが役立つだろうか?

「あきらめる」ように勧める人もいるかもしれない。「考えても何も変わらないのだから,別のことを考えたほうがいい」という人もいるかもしれない。しかし,その両方とも役立たないとボスはいう[1,2,4,5]。

あいまいな喪失をかかえる人の喪失対象への思いは非常に深い。家族の遺骨が見つからない場合,死者の鎮魂供養のための儀礼として,遺骨を大切にしてきた日本人の文化的要因も背景にある。例えば,第二次世界大戦のとき,多くの特攻隊員が最後に家族にあてた遺書を記したほか,髪や爪の一部を自分の形見として残す人もいた。それを受け取った遺族は,遺品が死の確証となり,亡き人の思いも,その人の死も受け入れたという。一方,東日本大震災後10年以上経過した今もなお,行方不明の家族の遺骨を探し続けている家族もいる。

また,福島第一原子力発電所の事故後,避難者らが東京電力に起こした損害賠償訴訟は「ふるさと喪失訴訟」と呼ばれている。日本人にとって,故郷の土地は,「先祖代々守りぬいてきた大切な土地」という特別な思いがある。故郷の喪失は,一義的には経済的な意味での生活の基盤を失うことだが,より深いところでは,先祖代々培われた人間関係,自然環境までもが失われ,人々の精神的な基盤を失うといってもよいくらい心に大きな喪失感をもたらす[7]。

このような思いは,説明を聞けば納得する人も多いが,実際は経験して初めてその苦しみの深さがわかるものでもある。だからこそ,このあいまいな喪失の概念を社会の人たちが広く知る必要がある。なぜなら,近年,災害の多発や認知症の介護の問題など,あいまいな喪失は,誰しもが経験する可能性がある。自分も周囲の人も,この考え方を知ることで,その喪失の状況や苦しさの原因を理解し,対処したり,支えあったりしやすくなるのである。

あいまいな喪失に対処・対応するためのヒント

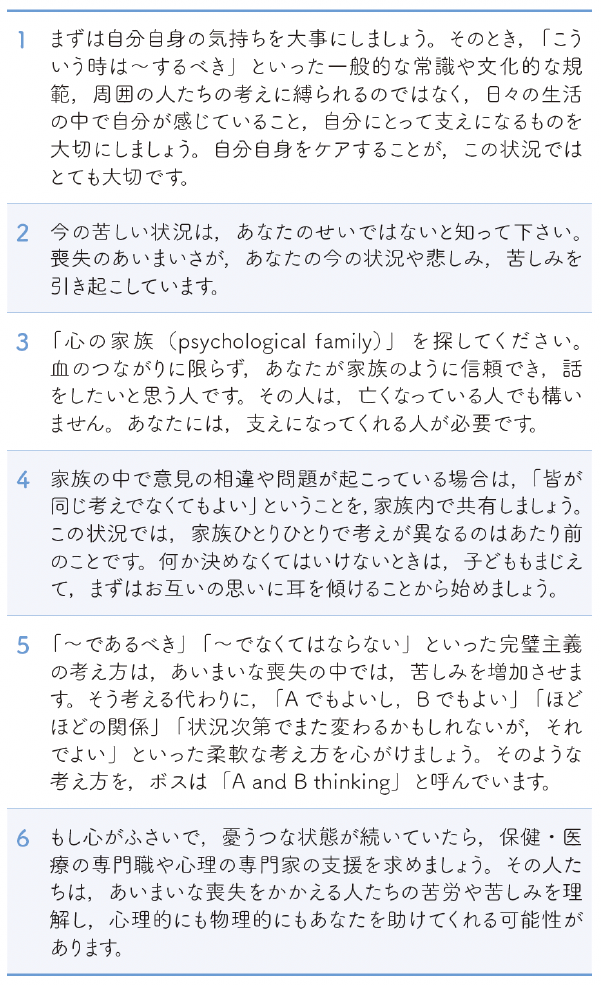

では,自分自身があいまいな喪失を経験したら,どのようにこの状況に対処すればよいだろうか?

まずお勧めしたいことは,あいまいな喪失を理解するために,情報を集めることである。知識をもつことは,その状況に置かれたとき,多くの力になる。インターネット上でも,私たちが2012年に開設したあいまいな喪失に関するウェブサイト(日本語版・英語版)に,情報がまとめられているので,参考にしてほしい(図2)。また,あいまいな喪失を経験したときの考え方や対処について,ボスが強調している点を表1にまとめた。ほかにも,一般向けのあいまいな喪失に関するいくつかの書籍[4,5,8]もある。

あいまいな喪失をかかえる人を支援するときは,その人が置かれているあいまいな喪失の状況を,まず「理解する」ことから始める。たとえ喪失が不確実であっても,このような状況の中で感じる悲しみは自然なものであるため,泣いたり悲しんだりしてよいことを,支援するときには心にとめておく必要がある。苦しさを理解してくれる人が周囲にいることは,孤立を防ぐという点でも大きな意味をもつ。

また,あいまいな喪失は,その喪失をかかえた家族に大きな影響を及ぼすため,「個人」だけでなく「家族」への支援という視点も重要となる。あいまいな喪失を経験したあとの家族の関係性やそれぞれの思いなどを確認し,あいまいな喪失の状況の中でも,家族の中でひとりひとりの思いが尊重され,互いに支えあえるように,家族機能を調整することが大切である。

とはいえ,あいまいな喪失では,終わりが見えない分,支援者も暗いトンネルの中で長く留まっているような気持ちになり,今の状況を早く終わらせたいと思うことが少なくない[1,8]。そのため,あいまいな喪失の支援では,支援する人に共感疲労や燃え尽き(バーンアウト)が起こりやすいとボスは述べている[2,8]。

では,このような状況にどのように対応すればよいだろうか。ボスは長年の支援経験から,あいまいな喪失にうまく対処できる人は,それが当事者であっても支援者であっても,共通の資質をもっていると指摘する[9]。その資質とは,「A or B(AかBかどちらか)」という二項対立的な思考ではなく,表1にある「A and B(AもBもどちらも=A and B thinking)という考え方ができること」,そして「答えがわからなくても,それにこだわらずに生きていける力があること」の2つである[3]。喪失の状況を変えることができない場合,その出来事に対する自分の認識を変えることが変化の突破口となる。ここで大切なことは,認識を変化させるときに「終結」を求めるのではなく,その状況の「とらえ方を柔軟にする」のである。ボスは,このような力を「あいまいさへの耐性」と呼んでおり,あいまいな喪失に直面したときには,当事者も支援者も,この耐性を醸成することが極めて大切であると主張している[1,2,4,8]。

文献

- 1.Boss, P. (2006) Loss, trauma, and resilience: Therapeutic work with ambiguous loss. W. W. Norton & Co.(ボス/中島聡美・石井千賀子監訳(2015)あいまいな喪失とトラウマからの回復:家族とコミュニティのレジリエンス.誠信書房)

- 2.ポーリン・ボス(2012)生きるすべを見失う時:あいまいな喪失の中にどのように希望を見い出すか.「あいまいな喪失」情報ウェブサイト.https://al.jdgs.jp/supporter11/

- 3.瀬藤乃理子(2025)Medicina, 62(7), 1074–1078.

- 4. Boss, P. (2022) The myth of closure: Ambiguous loss in a time of pandemic and change. W. W. Norton & Co.(ボス/瀬藤乃理子・小笠原知子・石井千賀子監訳(2024)パンデミック,災害,そして人生におけるあいまいな喪失:終結という神話.誠信書房)

- 5.Boss, P. (2011) Loving someone who has dementia: How to find coping with stress and grief. Jossey-Bass.(ボス/和田秀樹監訳(2014)認知症の人を愛するということ:曖昧な喪失と悲しみに立ち向かうために.誠信書房)

- 6.ここ数年,死別後に悲嘆反応による心理的苦痛が長期化していた場合,「遷延性悲嘆症」という疾患名でアメリカの診断基準DSM-5-TRや,世界保健機関(WHO)のICD-11に診断基準化されたが,それは「死別」という出来事に特化されている。一方,ボスは,喪失が不確実な場合も悲嘆が凍結し,複雑化し,専門的な介入が必要になる場合があるという独自の理論を展開している(文献[5]参照)。

- 7.柳田邦男(2012)子どもにとって災害とは.清水將之編著.災害と子どものこころ(pp.147–190).集英社新書

- 8.瀬藤乃理子(2019)あいまいな喪失を支援する人のケア.黒川雅代子・石井千賀子・中島聡美・瀬藤乃理子編著,あいまいな喪失と家族のレジリエンス:災害支援の新しいアプローチ(pp.126–146).誠信書房

- 9.Boss, P. (2004) Ambiguous. In F. Walsh & M. McGoldrick (Eds.), Living beyond loss: Death in the family (pp.237-246). W. W. Norton & Co.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1