【小特集】

自分のために書く

自分自身のために書くことは,今ある課題の解決を促し,日々の生活をより豊かで前向きにする効果があることが明らかになっています。本小特集では,自分のために書くことの効果に関する研究知見に加え,具体的な自分のために書く方法をご紹介します。(大北 碧)

学習における「書くこと」の効能と限界─「手が覚える」わけではない

犬塚 美輪(いぬづか みわ)

Profile─犬塚 美輪

東京大学教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。専門は教育心理学。2017年より現職。著書に『読めば分かるは当たり前?:読解力の認知心理学』(単著,ちくまプリマー新書)など。

手で書くほうが覚えられる?

学習における「書くこと」と聞いてどんな活動を思い浮かべますか? 漢字の書き取り? 授業中の「ノートテイキング」? いずれも学校で「ちゃんと書く」よう指導されることが多く,教師も学習者も「書くことが記憶や理解を促進する」という信念を持っているように思われます。こうした信念を「手が覚える」と表現する人もいます。

では,漢字を何回も書いても覚えられない児童がいるのはなぜなのでしょうか。完璧にノートをとっているのに,内容をよく理解できていない生徒がいるのはなぜでしょうか。「手が覚える」のであれば,たくさん練習する子どもやノートが完璧な生徒の成績は良いはずですが,実際にはそれほど単純な関係にはないようです。書くことはどのように記憶や理解に影響するのでしょうか。

書くことにはなぜ効果があるのか

書くことは精緻化や生成効果[1]につながると考えられます。覚えるときは,関連する情報を結びつけることが効果的で,これを精緻化と呼びます。生成効果は,与えられた情報を使うのではなく,自分で考えた情報を用いて覚えることが記憶を促進する効果のことです。ここから,新たに学んだ漢字や単語を使って例文を書くことや,自分で具体例を考えてノートに書き込むことが,記憶や理解を促進すると期待できます。

また,ノートを書くことで体制化が促進されることも考えられます。要約などを通して,情報の整理ができることが記憶を促進するのです。

書くことが視覚によるリハーサルにつながる可能性もあります。これは書くことで繰り返しその題材を目で見ることができるという効果です。こうした効果は,無意味つづりや図形など言語化しにくい題材に発揮されることが示されています[2]。

さらに,書くことに伴う身体運動が記憶を促進すると主張する研究[3]もあります。ほかの情報との結びつきが多いほどよく記憶に残ることを考えると,手を動かすことが記憶を助けるというのは説得力があるように思われます。

書くことの効果が発揮されないとき

ただし,書くことの効能が期待しているほど大きくないことも示されています。書くことが記憶を促進することを示す研究[2]であっても,漢字や単語などの意味のある情報については,書くことの効果はあまりないと指摘しています。これらの題材には,連想やイメージを用いた精緻化でも同程度の効果が発揮されるため,「書く」ことも有効ではあるが,他の方法と比べて特別に有効だというわけではない,ということです。

授業中のノートテイキングに関しても,研究によって効果に差があり,記憶や理解の向上効果が大きいと単純に言うことはできません[4]。ノートテイキングの効果は,認知資源の観点から考えることができます。認知資源は知的な活動を行うためのエネルギーで,一度に使える認知資源には限界があります。ノートテイキングでは,認知資源が足りなくなってしまうことがあるのです。

典型的なノートテイキング場面では,学習者は,教師の説明を聞き,黒板に注目し,読み,ノートに書く,という複数の作業を平行してやらなくてはなりません。書いている間に,次の内容の説明が始まってしまうこともありますから,聞いている内容と書いている内容が一致せず,さらに認知資源が不足することもあるでしょう。

効果的に書くには

ここまでの説明から,学習において書くことの効果を発揮するためのポイントは精緻化や体制化といった記憶のメカニズムを促進すること,つまり,「考えること」や「そのための認知資源を確保すること」にあることがわかります。

漢字練習のような単純そうな課題でも同様です。書く練習で「書くこと」に認知資源が割かれ,漢字の意味や構成を考えることができなくなる子どもも少なくありません。音やイメージ,部首などの構成要素を使った「書かない練習」のほうがしばしば効果的なのは,書くことが「考えること」に繋がらず,むしろ「認知資源の圧迫」になるためでしょう。

ノートテイキングの場合は,「全部そのまま写す」のはあまり効果的ではなく,大事なところに線を引くとか,「なるほど」と思った説明を要約して書くというようにして,書くことが考えることにつながるようにするのが効果的と言えそうです。

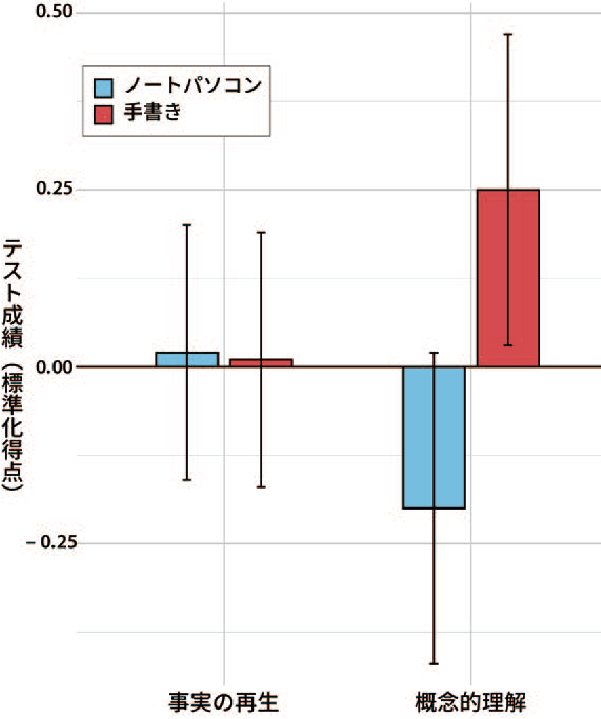

手書きとパソコンのノートテイクを比較した研究[5]からは,概念理解に関するテスト成績は手書きの方がよかった,という結果が得られています(図1)。

「やはり手が覚えるのだ」という印象を持つかもしれませんが,ノートの中身を分析してみると,パソコンでノートテイクをする場合は逐語的なノートを取りやすいことが分かりました。つまり,手書きの効果は「手が覚える」ことではなく,「要点に目を向けるなどの深い処理」にあると考えられるのです。

また,ノートを後で見直すことの効果が安定して見られることも重要です[6]。ノートを見直すことが,再学習の機会となるだけでなく,授業中は明確でなかった情報の精緻化や体制化がなされるためだと考えられます。見直しの場合は,他の活動と並行して行う必要がありませんから,認知資源を確保して考えられるということも効果につながります。

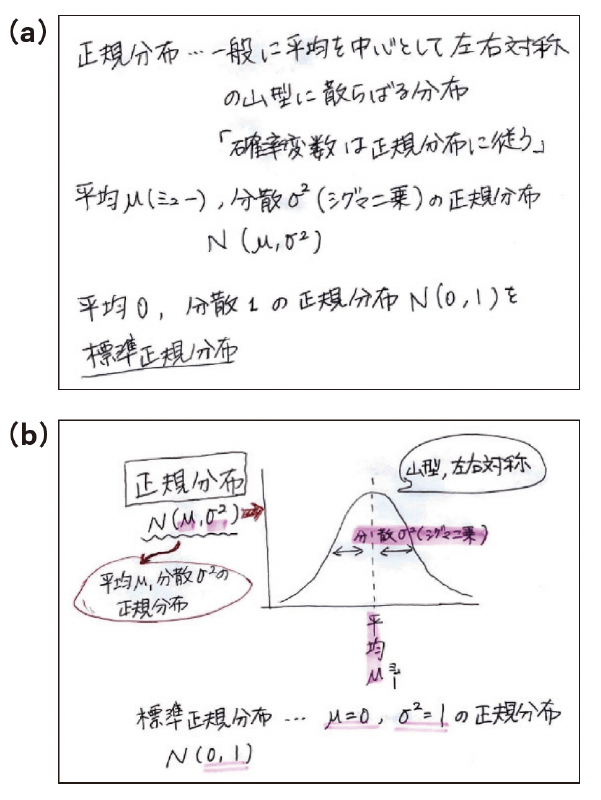

授業後に授業内容のまとめノートを作成することにも,これらの2つの効果があると考えられます。筆者らは,実際の大学の授業の機会を利用して,事後のノート作成とテスト成績の関連を分析してみました[6]。テストに持ち込んでよい,という条件でノートを作成してもらい,作成されたノートを「量」「体制化の程度」「図の使用」などの指標で評定しました。図2の(a)と(b)では量はさほど変わりませんが,体制化の程度や図の使用は(b)のほうが高い評定になります。評定とテスト得点の関連を調べると,事実について問う問題については「量」の多さが高い得点につながる場合もありましたが,知識をもとに問題を解く場合は,「体制化の程度」が重要で,「量」の効果は見られませんでした。授業のあとにその内容について考え,整理することが,理解や応用力を促進したのだと考えられます。

これらの研究から分かる重要なことは,書くこと自体ではなく書くことに伴う認知的処理が記憶や理解を向上させるということでしょう。ひたすら書くことではなく,精緻化や体制化が書くことを契機として生じるような工夫や場面設定によって,書くことの真価が発揮されるのです。

文献

- 1.高橋雅延 (1986) 心理学評論, 29, 171-185.

- 2.Naka, M., & Naoi, H. (1995) Mem Cognit, 23, 201-212.

- 3.吉村匠平 (1994) 心理学研究, 65, 253-260.

- 4.Kobayashi, K. (2005) Contemp Educ Psychol, 30, 242-262.

- 5.Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014) Psychol Sci, 25, 1159–1168.

- 6.犬塚美輪他 (2022) 教育心理学研究, 70, 35-47.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はありません。

PDFをダウンロード

1