- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- 時間管理のために効果的に書くこと

【小特集】

時間管理のために効果的に書くこと

井邑 智哉(いむら ともや)

Profile─井邑 智哉

広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了。博士(心理学)。専門は教育心理学。精華女子短期大学を経て現職。子どもたちの充実した学びを支える要因について,「習慣形成」をキーワードに研究をしている。

効果的な時間管理とは?

その日に行うことをto doリストに書いたり,今年一年で達成したい目標を新年に書き初めしたりと,私たちは短期的・長期的目標を達成するために「書く」という行動を古くから大切にしています。たとえば,古代ギリシャ時代のマルクス・アウレリウスは「自省録」の中で自分自身の目標や生き方の指針を書き出していますし,ルネサンス時代に万能の天才と形容されたレオナルド・ダ・ヴィンチのノートには,「自分が学ぶべきこと」や「やりたいこと」のリストが書かれていたそうです。

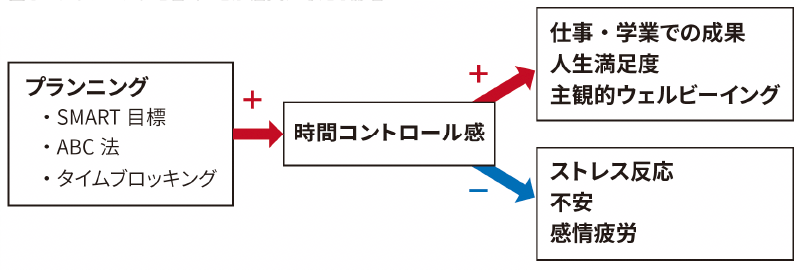

1970年代に入り時間管理研究が行われるようになると,目標を書き出すなど時間管理を行うことが,私たちの生活にどのような影響を与えるのかについて分かってきました。まず,時間管理は,①時間アセスメント(目標達成に必要な時間の見積もり),②プランニング(目標設定や優先順位),③モニタリング(計画がうまく進んでいるかを確認し,場合によっては計画を修正)という3つの要素から成り立ちます[1]。そして時間管理を行うと,テスト成績や仕事の成果が上がり,ストレス反応や不安は低くなることが分かっています[2]。筆者が日本で行った研究においては,時間管理を行うことが,人生満足度を高めるという結果が得られました[3]。

時間管理ができると勉強や仕事に集中して時間を使えるので,成績や成果が上がるというのは想像しやすいと思います。しかし時間管理はそればかりではなく,人生満足度などの主観的ウェルビーイングにまで影響するのはなぜでしょうか? その答えのひとつとして時間管理研究では,「時間コントロール感」という概念が提案されています[4]。時間コントロール感というのは,「自分の時間をうまく使えている,自分の時間を生きている感覚」のことです。時間管理を行うと,この時間コントロール感が高まり,このことが個人の主観的ウェルビーイングにまで良い影響を与えるというわけです。反対に,自分の能力以上に仕事を詰め込むなどあまり効果的ではない時間管理を行う場合には,その仕事がうまくいかないばかりか,自分の時間を生きている感覚が失われていき,人生満足度が低下していきます。ちなみに,幸福感に関する研究においても,この「コントロール感」が個人の幸福を決定する重要な要素とされています[5]。

プランニングを書くコツ

それでは「時間管理のために効果的に書くこと」について考えてみたいと思います。時間管理の中では,目標設定や優先順位などプランニングを書くことが多いと思います。目標を書き出した時点で一定の効果はあると思いますが,それだけだと具体性のない時間管理となってしまう場合が多く,計画倒れに終わってしまいます。また,時間管理では計画錯誤(人は物事にかかる時間や労力を一貫して過小評価する)という心理的バイアスが起こることが知られています[6]。このような事態を避けるためにも,プランニングを書き出す際には自分の中でルールや基準を設けることが大切です。ここでは,プランニングを書くコツをいくつか紹介したいと思います。なお,「書く」ということで,日記や手帳などへの手書きを想定していますが,他にもGoogleカレンダー,Trello,Todoistなど時間管理を助けてくれる便利なアプリがたくさんあります。さまざまな方法を試してみて,自分に合うものを見つけてみてください。

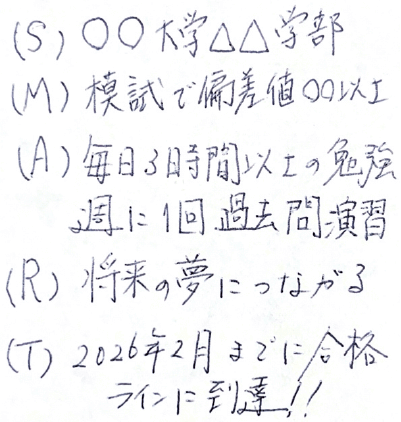

目標設定のコツ「SMART目標[7]」すなわちSpecific(具体的な),Measurable(測定可能な),Achievable(達成可能な),Relevant(関連性がある),Time-bond(期限がある)という観点から目標を立てます(図1)。たとえば,英語を頑張るという曖昧な目標ではなく,TOEFLのテスト(S)で80点(M)が取れるように,毎日30分のリスニング練習(A)を行い,海外留学のために(R),まずは3カ月間頑張る(T)」というように具体的で明確な目標を書き出すことで,計画倒れに終わる可能性が低くなります。

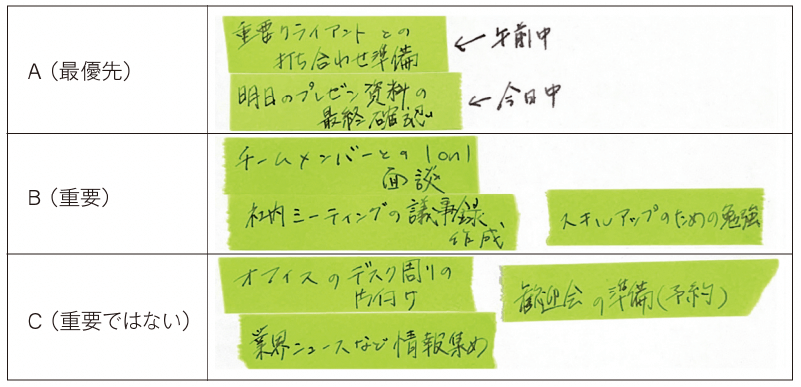

優先順位のコツ「ABC法[8]」は,タスクの重要度と緊急度から,A(最優先),B(重要だが少し後回しにできる),C(重要ではない)という3つに大まかに振り分ける方法です(図2)。毎日A→B→Cの順で仕事や課題に取り組むことによって,時間を効果的に使うことができます。ただし,時にはA(最優先)が集中する場合もありますので,その場合はA1,A2,A3といったその中での順位づけのルールが必要になります。

構造化のコツ「タイムブロッキング[9]」は,1日をいくつかのブロックに区切り,そこに予定を当てはめていく方法です。たとえば,朝の30分のブロックを資格取得の勉強に充てるといったように,時間の見える化を図り,目標達成に向けて実際に行動が起こる仕組みを作ります。

時間管理の落とし穴

ここまで時間管理のために効果的に書くことについて紹介してきましたが,最後に時間管理の落とし穴について触れておきたいと思います。時間管理研究で示されているように,効果的な時間管理というのは,自分の時間をコントロールできているという感覚を与えてくれるものです。この感覚が仕事や学業,主観的ウェルビーイングなどに良い影響を与えます。しかし,目標を達成することにプレッシャーを感じ,予定に追われる感覚が強くなると,「自分を幸せにするために時間を使う」という本来の目的を見失うことになります(図3)。

そんな時には,自分の時間管理のやり方を変えてみることをお勧めします。たとえば,時間管理でよく行うto doリストですが,やることリストに消せない項目があると罪悪感が生まれます。これを一日の終わりに書き出す「やったことリスト」に変えると,自分が頑張ったことに意識が向き,達成感が生まれます[10]。計画を事前に立てる時間管理とは少し離れてしまいますが,やったことリストによってやる気を回復させることができれば,次の目標を立てようという気持ちになれると思います。

また時間に追われている感覚が強い人は,他の人のために行動することや壮大な自然に触れることをお勧めします。友人を助けるなど他の人のために時間を費やすと,充実感が生まれ,時間を上手に使えていると感じるそうです[11]。壮大な自然に触れる体験も,そこに「畏敬の念」を抱くことによって,主観的な時間を増やし,幸福感が高くなるそうです。

成果が求められる現代社会において,時間管理は大切なスキルですが,全ての時間を管理するのではなく,誰かと過ごす時間や,悠久の時を感じる時間など,いろいろな時間体験ができることが,豊かな人生には必要だと思います。自分にとっての時間の意味を考えていただき,「自分の時間を生きている感覚」を一人でも多くの人に持ってもらえたらと思います。

文献

- 1.Claessens, B. J. C. et al. (2007) Per Rev, 36, 255–276.

- 2.Britton, B. K., & Tesser, A. (1991) J Edu Psy, 83, 405–410.

- 3.井邑智哉・塚脇涼太 (2018) 学校メンタルヘルス, 21, 173–180.

- 4.Macan, T. H. (1994) J App Psy, 79, 381–391.

- 5.Grob, A. (2000) Perceived control and subjective well-being across nations and across the life span. In E. Diener & E. M. Suh (Eds.) Culture and subjective well-being (pp.319–339). The MIT Press.

- 6.Kahneman, D. (2011) Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

- 7.Doran, G. T. (1981) Man Rev, 70, 35–36.

- 8.ABC法については,明確な発明者はいないが,パレートの法則(80/20ルール)を応用して1950年代のアメリカで実務的に発展したものとされています。

- 9. タイムブロッキングも明確な発明者はいないが,理論的根拠として,認知負荷理論,計画錯誤が挙げられます。

- 10.菅原洋平 (2020) 脳をスイッチ!:時間を思い通りにコントロールする技術.CEメディアハウス.

- 11.Mogilner, C. et al. (2012) Psy Sci, 23, 1233–1238.

- *COI:本稿に関連して開示すべき利益相反はありません。

PDFをダウンロード

1