- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- 育児休業体験(実験)記

私のワークライフバランス

育児休業体験(実験)記

田中 恒彦(たなか つねひこ)

Profile─田中 恒彦

博士(医学)(徳島大学)。専門は臨床心理学。2025年より現職。著書に『公認心理師養成のための保健・医療系実習ガイドブック』(共編,北大路書房)など。

1年間の育児休業を取得された田中恒彦先生。ワンオペ育児中の「観察研究」から見出された「環境が行動を変える」気づきと,育休予定男性への励ましを語っていただきました。

ワンオペと子のアタッチメント

2022年8月に息子が誕生し,私は翌年4月から1年間の育児休業を取得しました。先に育休を取得していた妻が2023年9月から仕事に復帰したため,その後7か月間「ワンオペ育児」を経験しました。

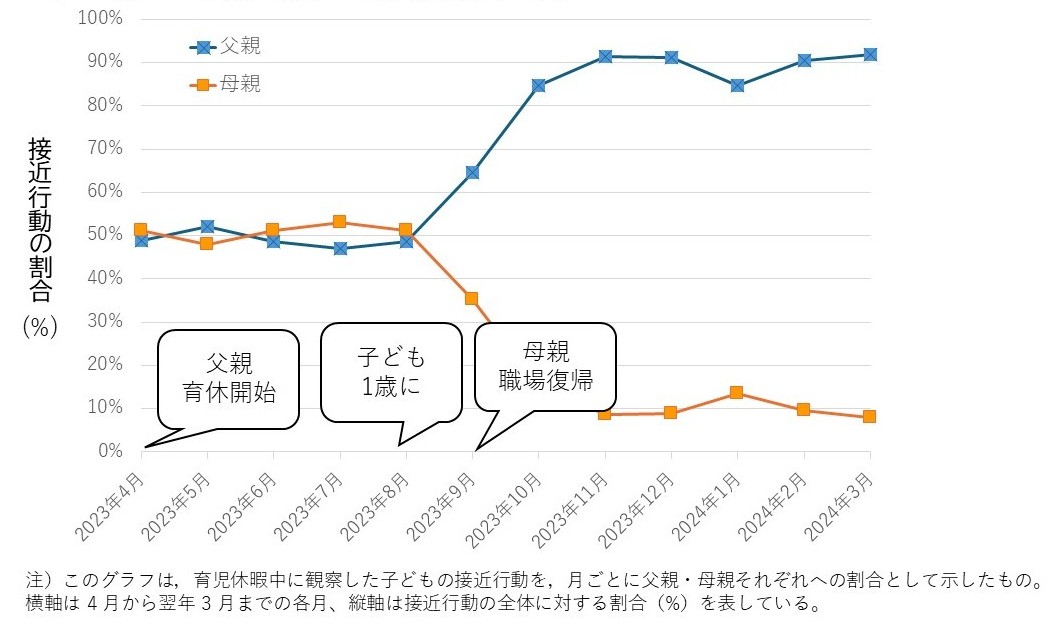

妻が先に仕事に復帰することは,私が育休を取得する段階で決まっていました。そこで,ちょっとした「観察研究」をしてみることにしました。夫婦で息子を見ていた時期と,私一人になってからとでは,息子の養育者への接近行動に変化があるのかに関心があったのです。発達心理学の講義では常に「母性的な養育者は,男性でも女性でも良い」と伝えていたので,それを自分自身の経験で実証してみようという気持ちもありました。

観察条件は,夕食後2時間のタイムサンプリング法としました。その時間の中で,息子が私または妻のどちらに対して,接近,後追い,呼びかけといった行動をとるかをカウントしました。できるだけ毎日続けたいと思っていましたが,実際には記録できたのは半分程度でした。それでも,非常に興味深い結果が得られました。妻が仕事に復帰してからわずか2か月ほどで,息子が関わりを求める対象が私へと偏り,そこで行動の頻度が安定したのです。これは,私が仕事復帰した2024年度以降も大きくは変わっていません。つまり,息子の主要なアタッチメント対象は,基本的に私になったというわけです。

親役割の逆転?と新たな気づき

息子のアタッチメント対象が私に定まってくると,妻と息子のインタラクションにも特徴が出てきました。私が家を空け,妻が一人で息子を見なければならなくなった後,私が帰宅すると妻は明らかに疲弊していることが多いのです。「パパ帰ってきたよ」と息子に言い,私に息子を任せる。時には「一人にさせて」と外出することさえあります。これは完全に,伝統的な子育てにおける性役割が,父母で逆転してしまった状態でしょう。ここに「環境が行動を変える」という視点を重ね合わせると,興味深い側面が見えてきます。私が仕事を休み,息子と過ごす時間が増えたという「環境の変化」が,息子の主な養育者を私にするという結果を生みました。その結果,息子が主に私を求めるという状況が生まれたことで,今度は妻が息子と深く関わる「機会」や,関わろうとする「動機」が,以前よりも自然な形では得られにくくなっているのかもしれません。子どもが特定の養育者へ強く向かうようになることが,(疲れている時などは特に)その役割を自然と任せたいという気持ちにさせる…。これは,人の行動が置かれた環境や状況に強く影響されるという当たり前の事実を,子育てという文脈で目の当たりにした瞬間でした。

おわりに

もちろん,これは私たち家族,n=1のケースに過ぎません。しかし,男性が主たる養育者となる育児休業を経験することで,社会の見る目や,私自身の親としての役割意識,そして何よりも,息子との特別な関係性を肌で感じることができました。「環境が行動を変える」という視点を持ってこの期間を振り返ると,仕事を休んで子どもと過ごす時間を得られたこと,そしてそこで体験したさまざまな出来事の中に心理学のテーマが詰まっていることを実感します。

大変なことももちろんありましたが,それ以上に,この経験から得られたものは計り知れません。今後,育休を考えている男性は,ぜひこの貴重な時間を経験し,その中で自分実験に取り組んでみてほしいと思います。

PDFをダウンロード

1