- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 112号 心理学は誰のもの?―研究と社会の接続を考える

- 腸を感じすぎる脳,薬を使わないで癒す─心理介入・運動・デジタル技術で取り組むIBS治療

【小特集】

腸を感じすぎる脳,薬を使わないで癒す─心理介入・運動・デジタル技術で取り組むIBS治療

濱口豊太(はまぐち とよひろ)

Profile─濱口豊太

博士(医学)。作業療法と行動医学を専門とし,過敏性腸症候群を心身相関モデルとして感情調節やストレス応答に関する脳機能研究に従事。

はじめに

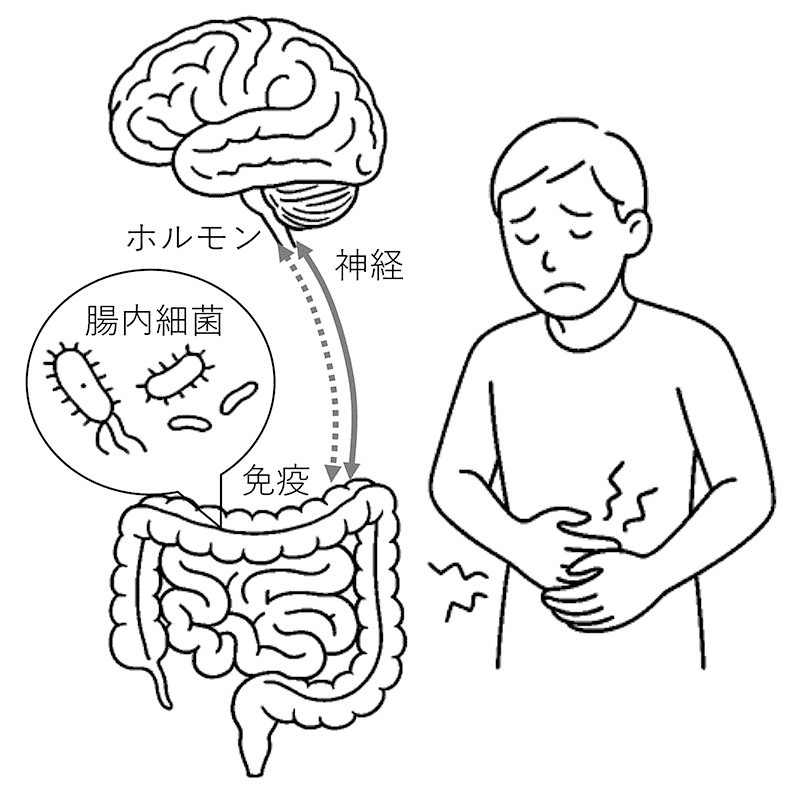

心理的ストレスは視床下部下垂体副腎(HPA)系や自律神経系を介して脳から腸に影響を及ぼし,腸管運動亢進や知覚過敏を生じさせることが知られています。腸内環境の変化や腸内細菌叢の乱れ(dysbiosis)は,免疫・内分泌・神経系を介して再び脳機能に影響を及ぼします。脳と腸と腸内細菌は双方向的に情報をやり取りし,IBSの症状発現や増悪に関与しています。

過敏性腸症候群(IBS)は,腹痛や腹部の不快感,下痢や便秘などが慢性的に続く消化管の病気です。IBSは消化管に肉眼では異常は見られないのですが,患者の心理と行動に悪影響を及ぼします(図1)。IBSは若い人に多くみられ,東アジア3か国(日本,韓国,中国)の都市住民を対象とした調査では,IBSの全体有病率は12.6%でした[1]。

IBSの症状には「脳腸相関」と呼ばれる,脳と腸が相互に影響し合うネットワークの異常が深く関わっています[2][3][4]。

さらに近年では「脳-腸-腸内細菌叢軸」からIBSの治療のために研究が行われています。

内臓感覚への病的な警戒

IBSの症状は,心と体が相互に影響し合うことで悪化しやすいという特徴があります[5][6]。腸管から送られるホルモンや神経伝達による信号は,脳内で主観的な腹部の不快感や痛みとして認識されます[7]。IBS患者は,この内臓感覚に対する過剰な警戒や恐怖を持つことが知られており,これは消化管特異的不安として定義されています。

内臓知覚過敏指標の日本語版(VSI-J)の検証研究では,VSI-JスコアがIBS症状の重症度と有意な中程度の相関を示し,一般的な不安や不安感度を調整した後も,IBS症状の重症度を予測する上で独自の指標であることが確認されています[8]。

心理と内臓感覚の結合

IBSの病態は,心理的ストレス応答や遺伝的素因が,内臓感覚を司る脳の活動にどのように影響するかという研究によって理解されています。ストレス応答の主要な伝達物質である副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)は,脳–腸軸の主要なメディエーターであり,CRH受容体は腸管内や脳全体に広く分布しています。CRHを体外から投与する研究では,IBS患者と健常者で内臓刺激に対する脳活動が異なることが示されています[9]。

CRH投与後,IBS患者は内臓刺激なしの時でも右扁桃体が健常者よりも有意に高い活性化を示しました。扁桃体は感情覚醒のキーエリアであり,この所見は,IBS患者の感情覚醒回路がCRHに対して過敏に反応していることを示唆しています[9]。また,CRH投与後にIBS患者はベースライン時の血漿ノルアドレナリン値が有意に増加しました[9]。これらの研究は,IBS患者においてストレス応答系が過敏であり,感情覚醒回路と自律神経系の両方で異常な活性化が生じることを示しており,心理的ストレスが脳を介して内臓感覚を増幅させるというIBSの中心的な病態機序を裏付けています。

セロトニントランスポーター遺伝子多型は,ストレス応答性やネガティブな感情状態と関連しています。健常者を対象とした研究では,セロトニン再取り込み機能が弱いs/s遺伝子型を持つ人は,大腸拡張による嫌悪的な内臓刺激を受けた際,左前帯状皮質や右海馬傍回,左眼窩前頭皮質などの感情調節に関わる脳領域の脳血流増加が,他の遺伝子型を持つ人よりも有意に大きいことが示されました[10]。さらに,s/s遺伝子型を持つ健常者男性は,嫌悪的な大腸拡張刺激中に,扁桃体を含む皮質辺縁系ネットワーク内の機能的結合に変化を示すことが確認されました[10]。

内臓刺激を異なる順序(例えば,強い刺激の後に弱い刺激)で与えることで,内臓感覚の処理が変化する現象も研究されてきました[7]。大腸の拡張刺激を用いる研究において,先行する刺激のパターンが,中脳,島皮質,中帯状回,眼窩前頭皮質などの脳領域の神経感作および脱感作を生じさせることが確認されています。これは,脳が内臓からの信号を,単なる強さだけでなく,過去の経験に基づいて異なる形で処理していることを示しています。

注意バイアス修正による心理介入

IBS患者に特徴的な不安や注意の偏りを修正するAttention Bias Modification(ABM)を行うと,不安感が有意に減少し,健常者レベルまで回復することが示されました[6]。また,ABM介入後には,IBS患者の脳機能に変化が見られ,全脳平均に対して後頭部の相対α波パワーが有意に増加し,頭頂部の相対β波パワーが有意に減少しました[6]。これらは,不安の軽減に伴う神経生理学的なリラクゼーション状態への変調を示唆しています。さらに,事象関連脳電位を用いた研究では,ABMによりIBS患者のP100潜時が短縮し,健常者との差が消失することから[6],ABMがIBS患者の注意異常の正常化に役立つことが示されています。

IBSの脳機能特性と治療法

IBS有症状者の脳の機能特性を検証した研究では,安静時の脳波(EEG)において,α波パワーが低く,β波パワーが高いという特徴的な異常が報告されています[11]。この脳波の異常は,脳のデフォルト・モード・ネットワークの調節不全や心理的覚醒度の変化を反映していると考えられています。

このIBS特有のEEGパターンを識別するため,IBS分類器の開発が進んでいます。この分類器は,全脳および前頭領域のEEGデータを用いています[11]。将来的にこの技術は,患者が自身の脳活動パターンを自己制御できるように訓練する神経フィードバックなど,非薬物療法の基盤になると予想されます。

運動・栄養・休息によるIBSセルケア

IBSが軽症の場合はセルフケアができます。オンラインの自己管理プログラムやモバイルアプリを通じて,運動・食事・休息のバランスを整えることが,腸内環境および脳-腸相関の安定化に寄与します。これらのeHealth支援は,薬物療法に依存しない新しい治療的アプローチとして注目されており,症状の軽減や生活の質(QOL)の向上が報告されています。

IBSの治療ガイドラインでは,薬物療法に加え,ライフスタイルの修正を含む非薬物療法が推奨されています(図2)。患者自身が積極的に症状を管理するセルフマネジメントは,今後のIBS治療において重要です[12]。日本の女子大学生IBS患者を対象とした無作為化比較試験では,8週間にわたりeHealthベースの自己管理プログラム(IBS関連情報,食事管理,クイズなどを含む)を提供した介入群は,対照群と比較してIBS症状の重症度が有意に軽減し,生活の質(QOL)が有意に向上しました[12]。

このeHealth介入は,腸内細菌叢にも影響が及び,細菌の分類でみるとシアノバクテリアの割合が全体と比較して変化していました。これは,食事管理を含むeHealthプログラムで腸内細菌叢の構成が変化したことを示唆しています[12]。

身体活動の増加がIBS症状を改善するという報告があり,日常的な運動が推奨されています[13]。若年層のIBS患者を観察した研究では,1日の歩行活動(ステップ数)と消化器症状の重症度(GSRSスコア)の間に有意な負の相関があることが示されています[13]。また,非薬物療法としてストレッチングの効果も検証されています[14]。

おわりに

IBS治療では,患者が症状を自己管理するためのセルフケア訓練の開発が進められています。運動や食事,休息の他に,EEGによるIBS分類器の開発は,患者が自身の脳活動パターンをリアルタイムで把握し,内臓痛を自己調整するための基礎となります。この脳と腸の相関を理解し,非薬物療法をデジタル技術と融合させる研究の進展により,軽症のIBSなら薬に頼らず,自らの力で症状を癒すことが現実のものとなりつつあります。

文献

- 1.Takeoka, A. et al. (2023) J Neurogastroenterol Motil, 29(2), 229–237.

- 2.Fukudo, S. et al. (2009) Neuroimage, 47, 946–951.

- 3.Kilpatrick L. A. et al. (2015) PLoS ONE, 10(4), e0123183.

- 4.Tanaka, Y. et al. (2016) PLoS ONE, 11(7), e0157347.

- 5.Tayama, J. et al. (2012) Biopsychosoc Med, 6(1), 20.

- 6.Tayama, J. et al. (2018) Neurogastroenterol Motil, 30, e13402.

- 7.Hamaguchi, T. et al. (2013) Psychosom Med, 75, 453–462.

- 8.Saigo, T. et al. (2014) Biopsychosoc Med, 8, 10.

- 9.Fukudo, S. et al. (1987) Tohoku J Exp Med, 151(4), 373–385.

- 10.Fukudo, S. et al. (1998) Gut, 42(6), 845–849.

- 11.Koizumi, K. et al. (2022) Front Biosci (Landmark Ed), 27(6), 187.

- 12.Tayama, J. et al. (2024) Sci Rep, 14(4), 4.

- 13.Hamaguchi, T. et al. (2020) PLoS ONE, 15(5), e0234089.

- 14.Yasukawa, T. et al. (2025) Cureus, 17(9), e92709.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1