- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 108号 行動主義を見つめなおす――心なき心理学と呼ばれて

- 行動主義を見つめなおす─心なき心理学と呼ばれて

【特集】

行動主義を見つめなおす─心なき心理学と呼ばれて

「行動主義」と聞いて皆さんはどういったイメージを持たれるでしょうか。心理学を学ばれている方なら「心理学概論で聞いたなあ」,そうでない方は「行動が一番ってこと? なんだか冷たそう」と思われるかもしれません。

実は「行動主義」とひと口に言っても,心の捉え方や扱いによっていくつかの異なる立場があります。また,応用行動分析学という徹底的行動主義に基づいた応用研究もあり,発達支援などの領域でめざましい成果をあげています。

この特集では,「心」について自分たちがどのような立場にいるのかを,心理学史の観点から,行動分析学者から,科学哲学者から,そして徹底的行動主義をベースとして「心ある」アプローチを行なっている応用行動分析の実践家の立場から振り返り,「行動主義」のもつ課題と可能性について考え直してみたいと思います。「心」とは何か,「行動」とは何か,この機会に一緒に考えてみませんか。(福田 実奈)

行動主義の110年─行動主義よりも古いbehavio(u)r

高砂 美樹(たかすな みき)

Profile─高砂 美樹

筑波大学博士課程心理学研究科修了。学術博士。ミシガン大学博士研究員,筑波大学心理学系助手などを経て,2001年より現職。専門は心理学史。著書に『流れを読む心理学史』(共著,有斐閣),『心理学史はじめの一歩』(単著,アルテ),『The Oxford handbook of the history of psychology』(分担執筆,Oxford University Press)など。

2023年は1913年から110年,ということは,行動主義宣言ともいわれるワトソンの「行動主義者のみる心理学」[1]から110年がたったことになる。行動主義(behaviorism)という語はワトソンの造語であるが,行動に注目が集まったのはワトソンが旗揚げしたからではない。20世紀の初頭にはアメリカにおいても,また日本においても,行動は新しい概念だった。本稿では忘れがちな「行動」について思い起こしてみたい。

行動主義前夜

英単語のbehavior(イギリスなどでは現在でもbehaviourと綴るが,ここではbehaviorに統一)という語は一般的な語として古くから使われていたが,面白いことに心理学や生物学の世界では20世紀になるまでは使われることがほとんどなかった。例えばアメリカの生物学者・比較心理学者であるジェニングスは1899年に「原生動物の心理学」という論文を書いていたが,1904年には「ゾウリムシの行動」というタイトルの論文を書くようになっていた。この例も含めて,特に比較心理学の領域では1900年を境に英米ともbehaviorを使い始めた[2]。

19世紀の心理学で行動を表す言葉はconductが一般的で,おこない,ふるまい,などと訳された。そもそも意識的で理性的な人間の行為を指す言葉として長く使われてきた用語であり,これを動物にも使用するのは適切ではないと考えられるようになったとしても不思議ではない。より科学的に中立的な言葉としてbehaviorが比較心理学や生物学の領域で使われ始めると,心理学の世界全体にbehaviorの影響が広まることになった。

次の資料(図1)を見ていただきたい。これは日本の心理学者である上野陽一が,本邦初の心理学専門誌である『心理研究』に投稿した論文[3]である。タイトルに行動説とあることから,ついワトソンのbehaviorismの紹介なのかと考えがちであるが,出版が1913年9月であることから,さすがに早すぎることがわかる。実はこの論文はワトソン以前のアメリカ心理学の状況を紹介したものであり,ワトソンは登場しない。筆者自身も似たような体験をしたことがあるが,20世紀初頭の古書を図書館で探していたときに,アメリカの心理学者ピルスベリーの概論書[4]を見つけた(ピルスベリーはワトソンより6歳年長で,1910年にアメリカ心理学会会長を務めた)。冒頭のところに何が書かれているかと思って手に取ったところ,「心理学は行動の科学である」というおなじみの一文が掲載されていたので,驚いて年号を確認したところ,1911年の出版であり,ワトソンの行動主義宣言より明らかに早かった。1910年代初頭にはこのような書籍が少なからず出版されており[2],当時の心理学者がそれまでの意識中心の心理学の定義に納得していない様子がうかがえる。さらにハーヴァード大学で動物研究をおこなっていたヤーキーズ(学習研究ではヤーキーズ=ドッドソンの法則が有名)はワトソンと一緒に『動物行動雑誌』を1911年に創刊し,編集主幹を務めた。このヤーキーズは当時ロシア語でしか発表されていなかったパヴロフの研究を1909年にアメリカ心理学に紹介[5]した人物でもあり,結果的にワトソンの研究に条件づけの枠組みを提供することとなった。

行動主義の登場

ワトソンの1913年の論文[1]は「行動主義者が心理学をながめるとき,それは純粋に客観的で実験的な自然科学の一分野である。その理論的目標は,行動の予測と統制にある」という文章で始まる。いまでは古典的行動主義とも呼ばれるワトソンの行動主義にはいくつかの特徴があるが,上述のような自然科学,特に物理学を目標とした客観主義と,S(刺激)とR(反応)が直接結びつくようなS–R連合的な態度はその中心に置かれる。「思う」という言葉は主観的だということから,「咽頭が震える」といった言葉に直して書かれたワトソン自身の手紙も残っているほどである。

さらに遺伝的影響など生得的傾向を最小限に考えるような環境主義的態度と,身体の動きなどを反応として重視する一方で,中枢にあたる脳神経系はまったくといっていいほど無視していた末梢主義的態度もワトソンの行動主義の特徴であったが,前者の傾向は有名なアルバート坊やの研究につながった。ワトソンは1919年から1920年にかけて,ジョンズ・ホプキンズ大学の実験室でアルバート(Albert, B.)という健康な男の子を対象とした条件づけの実験[6]を大学院生のレイナーとともにおこなった(図2)。最初の実験のときアルバートは9か月齢で,見たこともないラット,ウサギ,サル,イヌなどの動物や大きな音を怖がるかどうかをテストしたところ,動物に恐怖を示すことはまったくなかったのに対して,大きな金属音にはおびえたような様子を見せたことから,このように恐怖を惹起する刺激を用いて,動物への恐怖(条件性情動反応)を条件づけることが可能かどうかを調べた。最初のテストから2か月後に2回の条件づけ,そして数日おいてまた2回の般化テストがおこなわれ,最後は1歳すぎのときに条件づけの効果が残っているかどうかのテストを受けている。実はこの最後の実験のときにアルバートの家族は引っ越してしまい,ワトソンたちは条件性情動反応を取り除くための技法をつくる機会を逃してしまったうえ,そもそもアルバートがどこの誰だったのかという点までもが90年もたった頃に問題視された。一時はアルバートが病気の乳児Douglas, M.だったということが発表されたために,国内外の心理学史の本でもこの誤った情報が取り上げられることが多かった。ワトソンの研究の倫理性も疑われたりしたが,結論からいえば,アルバートは健康なWilliam Albert Bargerであり,高齢まで健康に過ごしたようである(このてんまつについては別論文[7]参照のこと)。

左がワトソン,右がレイナー。

ワトソンは自分の行動主義をもっとヒトを対象とした実験で実践したかったようだが,その機会はすぐに失われてしまった。1920年にワトソンとレイナーの恋愛が発覚したことを契機に,スキャンダルを嫌った大学から解雇されてしまったのである。その後,ワトソンの活躍は広告会社に移り,何冊か本を出版するもののアカデミックな世界からは離れてしまう。ワトソンが最後に関わった研究は1924年のジョーンズの実験[8]であったが,これはウサギを怖がるピーター少年に拮抗条件づけを試みたもので,行動療法の先駆として知られている。

新行動主義の時代

1930年代になると,行動主義は新しい傾向をもつ人々に引き継がれていくことになった。のちに新行動主義と呼ばれる流れを代表する研究者として,古野[9]にならってトールマン,ハル,スキナーを挙げてみよう。まずトールマンが1932年に出版した『動物と人間の目的的行動』[10]はそのタイトルでもわかるように,目的的行動主義と呼ばれる考え方を表したものである。行動は環境の変化に応じて変化する身体運動であるが,単なる石ころの運動とは異なり,目的志向性が行動としての運動のなかに見いだされる。ワトソンのS–Rという図式に対して,生体(organism)内部の過程Oを介在するS–O–Rで考えるようになったところが新行動主義の多くに共通する特徴である。

さらに心理学にも多大な影響を与えたのが,1920年代末に広く知られるようになった操作主義である。物理学において基本となる概念は,長さにしてもエネルギーにしても,その量を測定する際の手続きすなわち操作によって定義される。行動の原因である刺激(独立変数)と結果である行動(従属変数)の間に媒介変数を導入したことにより,トールマンは自分の行動主義について操作主義的行動主義という表現もしていた。トールマンはラットを用いた一連の実験において,「空腹」といった動因に関する用語だけでなく,「期待」や「認知地図」など認知的用語を用いて行動を説明したため,認知心理学のパイオニアの一人としても考えられている。

同様に媒介変数として「90%空腹」といった動因の操作的定義を用い,仮説演繹的行動主義とも呼ばれるハルの行動研究は1943年に出版した『行動の原理』(図3)[11]にまとめられているが,物理学の教科書のように公準系を示すことで行動が説明できるという姿勢が反映されていた。例えば,Sに対するRの起こりやすさ(反応ポテンシャル)を「習慣強度」と「動因」の積で表すSER=SHR×Dといった方程式が多数掲載されていた。トールマンの研究は戦前の日本にも知られていたが,ハルの研究は戦後の日本の心理学者に特に影響を及ぼした。1940年代のアメリカでハルの引用率は高いことが知られているが,日本では『心理学研究』のような広く一般的な研究を載せている心理学専門誌においてもハルの引用率は高く,しかも学習や動物実験に限定されずに広く引用[12]されていたのも,当時の心理学者にはこれらの見慣れない方程式が輝いて見えたためであろう。

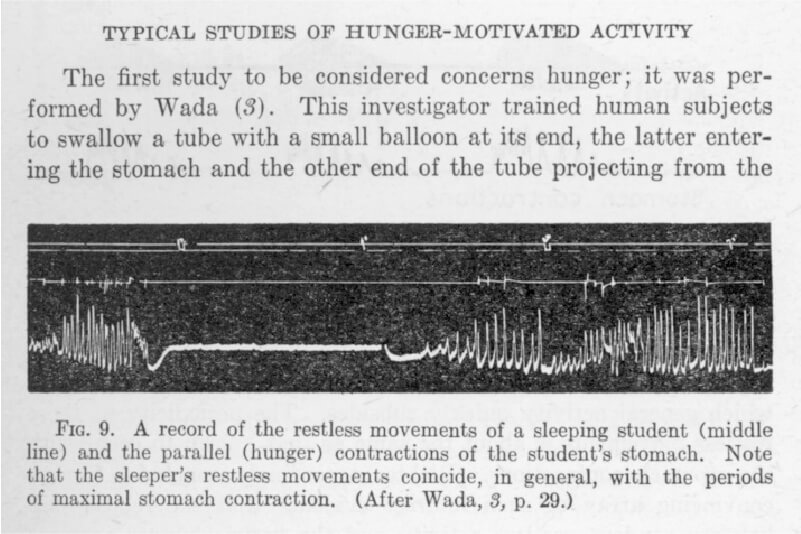

動因に関する文章中で引用されているWadaとは高良(旧姓:和田)とみのことで,1920年9月からジョンズ・ホプキンズ大学の博士課程に進んでワトソンのもとで研究するはずであったが,ワトソンがスキャンダルで辞めたため同大学の助教授のリクターのもとで研究を続け,1922年に学位を取得した。

スキナーについては行動分析あるいは行動療法との関連から他の論文でもふれられるであろうが,同じ1930年代に出版された『生体の行動』[13]はオペラント行動とレスポンデント行動を区別したうえで,前者において行動が強化の関数であることを随伴性という用語を用いて記述した。スキナーの行動主義は徹底的行動主義と呼ばれ,媒介変数を用いないことから新行動主義に含めるべきではないと考える人もいるが,「行動の予測と統制」というワトソンの行動主義の側面をもっとも色濃く引き継いだ行動主義であることは間違いない。日本では戦後スキナーから東京大学と慶應義塾大学にそれぞれスキナー箱が送られたことが知られていて,前者に送られたラット用のものは残っていないようであるが,後者に送られたハト用のものは残っている(図4)。

第30回日本基礎心理学会(2011年,慶應義塾大学)で展示されたもの。

方法論的行動主義と行動主義のその後

新行動主義が登場してきたころ,学習実験が専門ではない心理学者の間にも行動主義を広義のものとして受け入れる姿勢が出てきた。例えば,マグニチュード推定法などで知られるスティーヴンスは「あらゆる科学的文章は共通の形式,すなわち物理学的言語に翻訳できると考えれば,心理学には行動主義的アプローチが必要であり,そのように認識される心理学は行動主義的と呼ばれる」[14]と記している。特定の行動主義を標榜しなくても,変数間の関数関係を研究する人々は方法論的行動主義と呼んでよいだろう。

1960年代から20世紀末にかけて,例えば代理強化のバンデューラやローカス・オブ・コントロールのロッターなどを社会的行動主義(新・新行動主義という人もいる)と名付けて,認知的過程を再び考慮する行動主義として新行動主義と区別することがある。認知心理学が台頭してきた1970年代以降,古典的行動主義について語られることはほとんどなくなったが,動物行動の研究者のなかにも動物の「意識」を研究すべきだと主張するグリフィンのような人々が現れ,認知動物行動学あるいは比較認知科学と呼ばれる分野が広がってきた[15]。意識や内観を排した研究姿勢が行動主義の出発点であることを考えると隔世の感がある。一方で1994年の日本心理学会第58回大会では「行動主義の逆襲」という演題のシンポジウムが催され,多くの聴衆を集めていた[12]。認知心理学的研究が多数派になってきた状況のなかで,認知心理学者にもぜひ聞いてもらいたいと思って企画されたようだが,筆者が見たところでは認知心理学者はあまりいなかったようだ。

21世紀に突入してからは,さらに新しい行動主義について聞かれることはなくなったが,20世紀の三大潮流である精神分析やゲシュタルト心理学がその後の心理学においても基盤に残っているように,行動主義も心理学から消えたわけではない。少なくとも,「行動」は現代心理学のなかにしっかりと根を下ろしているのである。

文献

- 1.Watson, J. B. (1913) Psychol Rev, 20, 158–177.

- 2.ダンジガー, K. /河野哲也監訳 (2005) 心を名づけること:心理学の社会的構成. 勁草書房

- 3.上野陽一 (1913) 心理研究, 4, 289–292.

- 4.Pillsbury, W. B. (1911) The essentials of psychology. Macmillan.

- 5.Yerkes, R. M., & Morgulis, S. (1909) Psychol Bull, 6, 257–273.

- 6.Watson, J. B., & Rayner, R. (1920) J Exp Psychol, 3, 1–14.

- 7.高砂美樹 (2019) 行動分析学研究, 33, 128–134.

- 8. Jones, M. C. (1924) Pedagog Semin, 31, 308–315.

- 9.青山征彦・古野公紀・サトウタツヤ編 (2024) ワードマップ 学習マッピング:動物の行動から人間の社会文化まで. 新曜社

- 10.Tolman, E. C. (1932) Purposive behavior in animals and men. Appleton.(トールマン/富田達彦訳 (1977) 新行動主義心理学:動物と人間における目的的行動. 清水弘文堂)

- 11.Hull, C. L. (1943) Principles of behavior: An introduction to behavior theory. Appleton.(ハル/能見義博・岡本栄一訳 (1960) 行動の原理. 誠信書房)

- 12.佐藤達哉・溝口元編著 (1997) 通史日本の心理学. 北大路書房

- 13.Skinner, B. F. (1938) The behavior of organisms: An experimental analysis. Appleton.

- 14.Stevens, S. S. (1935) Am J Psychol, 47, 323–330.

- 15.中島定彦 (2019) 動物心理学:心の射影と発見. 昭和堂

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。