- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- アートは人と人の間で生まれる

【特集】

アートは人と人の間で生まれる

アートは,なんのために,どこから生まれてくるのでしょうか。アートは,なにもない空白の地平から生まれてくる,なんの目的ももたない純粋な創造物ではありません。むしろ,人と人とがつながるところで生まれ,また,反対に,人と人とを結びつける役割をも果たしているのではないか……。そう考えて,本特集を企画しました。

本特集では,4人の研究者の方に,それぞれ,音楽やダンスによって人と人とがつながる面白さ,アートを通じた人と人とのかかわりの中で新しい創発が生まれる瞬間のこと,アートの創られ方に予想外に大きく影響する文化の存在,アートが異性の興味を自分へと向ける機能を持っている可能性,以上4つの観点から論じていただきました。

アートが人と人とのつながりの中で生まれてきている様子や,アートがどのように人と人とを結びつけているのかを,本特集を通じて感じていただければうれしいです。(森本 裕子)

一緒に音楽することの心理

河瀬 諭(かわせ さとし)

Profile─河瀬 諭

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。大阪大学大学院人間科学研究科特任助教,名古屋工業大学大学院工学研究科特任准教授などを経て,2020年より現職。専門は感性情報心理学,音楽心理学。著書に『現代の認知心理学1:知覚と感性』『音楽知覚認知ハンドブック:音楽の不思議の解明に挑む科学』(ともに分担執筆,北大路書房)など。

はじめに

音楽は想いと絆の響き合う芸術である。多くのミュージシャンが,インタビューや歌詞などを通じて,自身の孤独について吐露している。その反面,ミュージシャンが,音楽を通じた共演者との結びつきや,ファンとの一体感を述べていることは興味深い。音楽による結びつきの体験は,聴き手にとっても同様である。コンサートでの強烈な一体感や,曲への共感は,現実や自身が何者であるかも忘れさせ,圧倒的な体験をもたらす。このような体験は,ノリのよい曲で飛び跳ねながら音楽を聴くときや,音楽を伴う舞踊などにもあてはまるであろう。

音楽は太古から人類とともにあった。何万年前も前から楽器が存在し,歌はさらに昔から歌われていただろう。音楽に合わせて踊ることもまた,古代の壁画などが示すように悠久の歴史をもつ。そして人は集団で生活する社会的な存在であり,音楽も社会とともに存在してきた。つまり,音楽への洞察は,連綿と続く人と社会のしくみを知ることにつながる。そこで本稿では,集団での音楽活動について,主に人間関係や社会的な絆の側面から概観する。

合奏の統一と人間関係

誰かと一緒に演奏する合奏は,まるで一つの社会のようである。息の合った合奏では,あたかも演奏者全員が一体となって演奏しているように見えることもあるだろう。一般的に,合奏では,互いに「合う」ことが基本となる。しかし,合奏では,ただ合っていればよい演奏になるわけではない。いわゆる「芸術的」な演奏をするためには,音のみならずさまざまな手がかり(視線や動作など)を用いた演奏者どうしのコミュニケーションが必要である。合奏では演奏者間の社会的関係性も色濃く反映される。ピアノデュオのフォロワーが,演奏中にリーダーを多く見ることの研究などがその証左である[1]。

合奏における困難の一つは,個人の創造性と,全体の合意形成がぶつかり合う葛藤が生じることである。合奏に参加する各演奏者が,自身のパートを自分なりの解釈で演奏して録音したと仮定する。その録音された個々の演奏を同時に流しても,ばらばらの合奏になるだろう。しかし,実際の合奏では,演奏者どうしは平均して数十ミリ秒という小さなずれで演奏している。このことは,個々の演奏者は,もともとは異なる演奏解釈をもって集まったにもかかわらず,最終的には全体として統一した解釈で演奏していることを示している。したがって,合奏では,個人の芸術的創造性が,何らかのプロセスを経て集団としての創造性に収斂していくといえる。

このような個性と統一の葛藤は,コミュニケーションを通じて解決される。しかし,合奏は異なる役割をもった演奏家が集まった人間集団である。全員が一体感をもって,演奏プランを共有しながら演奏するのは一筋縄にはいかない。指揮者やリーダーが統率する場合であれ,リーダーがいない場合であれ,異なる演奏解釈はしばしば対人葛藤を生む。自身のやり方を無理に押し通そうと対立すれば,演奏が立ち行かなくなる。それゆえ,演奏者どうしの合意形成が必要になる。このような困難にうまく対処し,良好な関係を築くことが,合奏の成功において重要だといわれている。ロンドンのオーケストラの楽団員に,オーケストラでやっていくために必要なスキルを尋ねた調査では,人どうしの社会的なスキルが最も多い回答であった。2番目はチームワークや自身の役割の理解であった。驚くべきことに,卓越した技術はこれらよりも言及されていなかった[2]。イギリスの弦楽四重奏を対象とした研究では,成功している楽団とそうでない楽団には,コミュニケーション方略やトラブルの対処法に違いがあった。成功している楽団はメンバーが尊重し合い,対立の解決法に共通点があった。また,個性と妥協の必要性が認識され,議論の基準が存在するなど,具体的なコミュニケーション方略がみられた[3]。

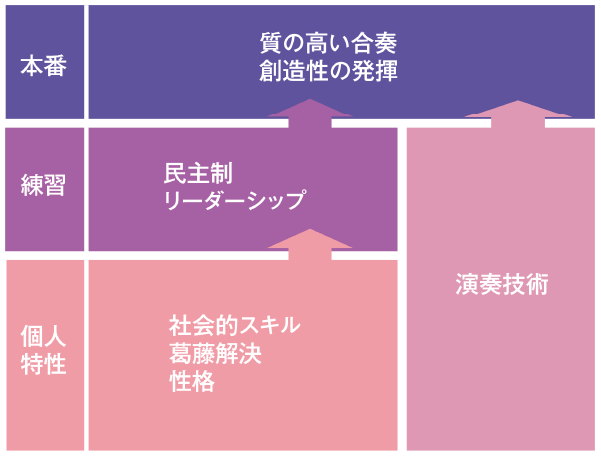

合奏の成否は,日常場面でのコミュニケーション行動とも関連していることが示唆されている。日常場面での葛藤を,win-winで対処できる能力や,他者と円滑にコミュニケーションできるかどうかが,合奏の練習場面での行動に反映され,その結果,よりよい合奏ができるというモデルである[4](図1)。

これらの知見に照らせば,合奏の演奏者が一つのゴールに向かって阿吽の呼吸で芸術的な表現を実現するためには,演奏技術のみならず,円滑なコミュニケーションや人間関係が鍵になる。この性質ゆえに,合奏は人間社会の縮図と呼ばれるのであろう。

合奏の一体感とグループ・フロー

誰かと一緒に歌ったり演奏したりする際に,一体感を感じた経験はないだろうか。スポーツや儀礼などでの斉唱も目にする。合奏でもこうした特有の一体感が生じる。その感覚の一因として,グループ・フローや集団凝集性があるといわれている。

フロー状態とは,忘我的な熱中状態であり,ポジティブで,創造性やウェル・ビーイングにも寄与する。音楽演奏は,フロー状態をもたらす代表的な活動の一つであり,パフォーマンスの質とも関連するといわれている。

一方で,グループ・フローは,集団的な音楽活動で生起することが指摘されているものの,実証的な研究が必ずしも豊富とはいえない。演奏家は経験的にグループ・フローを体験しているという。それは,ジャム・セッションなどの多様な音楽活動において,プロからアマチュアまで幅広く観察されている。ジャム・セッションの演奏者にインタビューした調査では,集団で感じられるフローは個人のフローと共通する性質をもつが,共演者との共感などの,グループ特有の特徴もあった[5]。

芸術におけるグループ・フローについて先駆的な指摘をしたキース・ソーヤーは,ジャズのセッションや即興劇を例に挙げている。それによれば,グループ・フローは,1人では実現できなかったであろうパフォーマンスをもたらす特別な体験である。これには,グループでの相互作用が重要であり,個人が適切に機能しながら,集団が調和して一つにまとまる[6]。ソーヤーはまた,グループ・フロー状態では,互いに何を考えているか,これから何をするかが分かり,まるで自動的に演奏しているような感覚がもたらされると述べている。このような感覚は,互いに心を開き,耳を傾け合っている状態であり,演奏者どうしのインタラクションから生み出される。そして,集団は完全に機能しているように思われ,一体となって恍惚感に包まれる[7]。これは一種の理想的な芸術の統合状態であろう。

筆者らはこのようなグループ・フローに着目し,合唱中の一体感について,とくに時系列的な変化を検討した。セッションでは,複数の参加者が,7曲を合唱した。使用された曲は,なじみはあるものの簡単すぎない曲であった。参加者が,集団凝集性やグループ・フローについて評価したところ,合唱の前後で集団凝集性が上昇していた。また,セッション中の歌唱曲の特徴によって,グループ・フローも変化し,グループ・フローを感じられやすい曲/感じられにくい曲があった[8]。

グループ・フローは,このように状況設定や素材,時間の経過でも変化しうるものであり,生起や醸成のメカニズムがデータに基づき明らかにされることで詳らかになるであろう。今後の研究では,個人のフローとグループ・フローの相互関係なども検討する必要がある。

演奏者と鑑賞者,鑑賞者どうしの一体感

音楽を鑑賞している際の,生理学的な同期も一体感と関連するだろう。音楽ライブでは演者と鑑賞者の多様なインタラクションがおこる。例えば,オーケストラの指揮者の心拍の変化と鑑賞者の感情の強さの同調が報告されている。また,演奏者の意図(伝えたい感情や表現)は,鑑賞者に伝わることが明らかになっている[9]。ライブコンサートなどで感じる場の一体感は,このような演者と観客の感情や意図の共有から生まれるものかもしれない。

音楽の鑑賞者どうしでもインタラクションは起こりえる。音楽鑑賞中には,心拍や呼吸の同期が起こることが知られている[10]。音楽以外でも,演劇のライブの観客たちの心拍は同期しており,心拍の同期は,パフォーマンスに対する観客どうしの感情反応と関連していた[11]。このような作り手と受け手,もしくは受け手どうしの感情や気分の共有も,小型デバイスなどによる自然な計測により,さらに明らかになることが期待される。

音楽や身体の動きによる社会的な絆の形成

音楽は,他者と運動同期する際に有用である。音楽のリズムは時間的な予期を形成するため,他者との同調の手がかりとして機能する。したがって,複数の人が運動を同期する際に,音楽が用いられることは妥当であろう。作業歌や儀式の舞踊などで複数の参加者が,音楽やリズムに合わせて体を動かしていることはそれを物語っている。

音楽やリズムに合わせて動く/踊ることは,人どうしの絆を育む。14か月の子どもを対象とした研究が一例である。実験では,大人に抱きかかえられた子どもと実験者が,音楽に合わせて上下運動を行った。実験者は子どもの目の前で子どもの動きに同期する/同期しない条件で上下運動した。この後,実験者が困った状況に陥った場面では,同期して運動した条件の方が,子どもはより頻繁に自発的な援助行動を行った。つまり,身体運動の同期が,他者への援助行動に結びつくのである。このような向社会性や親密感の向上は,幼児から高校生まで幅広く観察されている[12]。

他者と一緒に合わせる際に,音楽を用いることの重要性も明らかにされている。4歳の子どもが仲間と楽器を叩きながら一緒に歩く条件と,話しながら歩く条件で行った実験では,歩いた後仲間が困った状況になったときに,楽器を叩いた子どもの方が,話しながら歩いた子どもよりも,仲間に対してより共感的な行動をとった[12]。また,大学生を対象とした実験では,メトロノームに合わせてタッピングするよりも,音楽に合わせてタッピングしたときのほうが,向社会的となった。これらの結果から,日常生活で一緒に合わせる手がかりとして,メトロノームのような周期的でシンプルなリズムだけでなく,なぜ音楽が利用されるのかの理由がみてとれる。

集団での音楽活動も,向社会性や共感性に影響する。筆者らの研究では,小学1年生と4~5歳の子どもの共感性やコミュニケーション行動と,音楽のグループ・レッスンとの関係が検討された。その結果,グループ・レッスンを開始した時期が早いほど,共感性やコミュニケーション行動の得点が高かった[13]。他者と一緒に音楽することと共感性や社会性などとの関連の研究は多い。例えば,10歳の子どもを対象とした研究では,1週間に1時間,同調などの相互作用的なやり取りを含む音楽プログラムに参加した1年後に,共感性のスコアが上昇した[12]。

人間関係の出発点ともいえる親子間でも,一緒に行う音楽活動の利点としてアタッチメントや社会性の促進が報告されている。音楽活動という親子の共同作業によって,母子間で同期を含むような共同的な音楽活動が生起し,それがアタッチメントを促進すると考えられる。アタッチメントは子どもの社会的能力と関連しているといわれているため,共同的な音楽活動により社会的な絆を育む基盤の形成が促されるのかもしれない。

共時的な音楽活動による社会的な絆の形成は,進化的な面からも説明しうる。一緒に音楽することは,集団生活する霊長類の毛づくろいと同じような役割を果たしていると指摘されている。毛づくろいは個体間のコミュニケーションに寄与する。しかし,集団が大きくなると,個別で行われる毛づくろいのコストも大きくなる。そこで,共時的な発声が,毛づくろいの代替となるという説である[14]。

他者との絆の形成には,生理学的な基盤があることも指摘されている。高校生が一緒にダンスする際に,エンドルフィンが放出され,他者との絆の形成に寄与している可能性が示唆されている[12]。このような同調的な対人相互作用により,神経活動の同調や社会的な絆が強化されるのかもしれない。

同期の効果には,異なる神経メカニズムが関与しているという説もある。同期の効果として,向社会行動,社会的な絆,社会的認知,ポジティブ感情の4つに大別したメタ分析によれば,集団の大きさは,向社会行動とポジティブ感情に影響するものの,社会的な絆には影響していなかった。同期による影響は,自身と他者の境界が曖昧になるかと関係していると考えられるため,集団の大きさの影響を受けるのであろう。そして,4つのカテゴリーに差異があることから,同期による心理変化には,複数のメカニズムが作用していると推測されている[15]。

音楽や舞踊による共同体維持の可能性

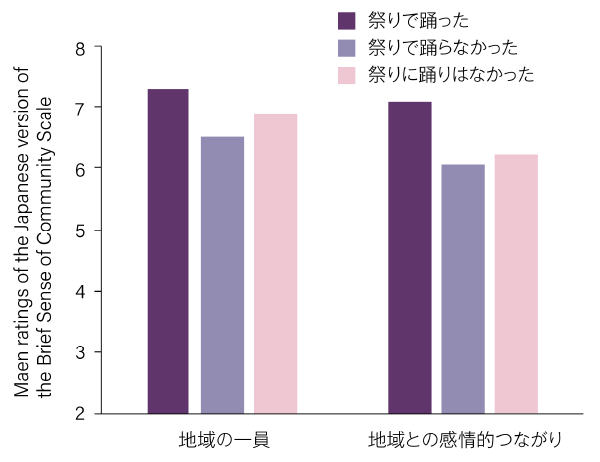

音楽に合わせて踊ることは,共同体のコミュニティの形成や維持にも貢献する。一緒にダンスをした研究では,ダンスした相手以外の人への向社会性も若干向上していた[12]。地域の祭りにおいて,一緒に踊った参加者は,踊らなかった参加者に比べて,コミュニティ意識が高く,孤独感が低かった[16](図2)。

初対面でも,合唱により素早く親密感を形成するなど,音楽は多人数のインタラクションであっても比較的容易に打ち解ける手段になりうる。音楽やリズムを場面に応じてうまく利用することは,人が他者との紐帯を保ち,共同体の一員である自分を実感する支柱となる可能性を秘めている。

音楽による社会的な絆の実践的応用

近年の研究では,集団歌唱のセッションの利点と社会的な絆との関係が論じられている。集団歌唱に参加する参加者は,そうでない参加者よりも高いレベルの社会的な絆を感じる傾向がある[17]。したがって,社会的なつながりが人々のストレスを有意に減少させることを考慮すると,グループでの歌唱中に生じる他者とのつながりは,メンバー間の一体感を促進し,参加者がポジティブな気分になると推測される。

おわりに

音楽活動は,参与者どうしのきわめて社会的な相互作用であり,一緒に演奏したり歌ったり,踊ったりすることで,一体感や社会的な絆が生まれ,社会性や共感性がもたらされる。本稿でみてきたこれらの要素は,社会的な存在である人が集団で生活する上で,音楽が効果的に機能していることと表裏をなしている。したがって,音楽を探究することは,人の社会性や文化的活動の意義の理解に新たな側面から光を投げかけるものである。

文献

- 1.Kawase, S. (2014) Ecol Psychol, 26, 198–215.

- 2.Dobson, M. C., & Gaunt, H. F. (2015) Psychol Music, 43, 24–42.

- 3.Murnighan, K. J., & Conlon, D. E. (1991) Adm Sci Q, 36, 165–186.

- 4.Kawase, S. (2015) Musicae Sci, 19, 350–365.

- 5.Hart, E., & Di Blasi, Z. (2015) Psychol Music, 43, 275–290.

- 6.Sawyer, K. (2015) NAMTA Journal, 40, 29–52.

- 7.Sawyer, K. (2014) Group creativity: Musical performance and collaboration. In R. Caines & A. HebleIn (Eds.), The improvisation studies reader (pp.87–100). Routledge.

- 8.Akagi, F. et al. (2022) PsyArXiv.

- 9.河瀬諭 (2015) 認知科学, 22, 638–648.

- 10.Tschacher, W. et al. (2023) Psychol Aesthet Creat Arts, 17, 152–162.

- 11.Ardizzi, M. et al. (2020) Sci Rep, 10, 3813.

- 12.河瀬諭 (2025) 音楽教育学, 54, 1–10.

- 13.Kawase, S. et al. (2018) Front Psychol, 9, 2244.

- 14.Launay, J. et al. (2016) Ethology, 122, 779–789.

- 15.Mogan, R. et al. (2017) J Exp Soc Psychol, 72, 13–20.

- 16.Kawase, S., & Eguchi, K. (2025) Front Psychol, 16, 1469066.

- 17.Clift, S. et al. (2010) J Appl Arts Health, 1, 19–34.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。