- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- アート鑑賞によって触発されるコミュニケーション

【特集】

アート鑑賞によって触発されるコミュニケーション

石黒 千晶(いしぐろ ちあき)

Profile─石黒 千晶

2017年,東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。玉川大学脳科学研究所嘱託研究員,金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科助教,聖心女子大学現代教養学部心理学科専任講師などを経て2025年より現職。専門は教育心理学・認知科学。著書に『触発するアート・コミュニケーション』(共編著,あいり出版)など。

アートを通じてコミュニケーションする

学生時代,アメリカのコロラド州で数週間ホームステイした。ホストファーザーのデイビッドはやさしい人で,初めてのアメリカ滞在に緊張していた私をいろいろな場所に連れて行ってくれた。今でも覚えているのは美術館での鑑賞である。現代アートの展示を見ながら,デイビッドは私に尋ねた。

「君はどの作品が好き? これを見てどう思う?」

何気ない問いかけだったが,私は戸惑った。なぜなら,当時の私は美術館では静かに作品鑑賞し,タイトルや解説をしっかり読んで「正しく」理解し,神妙な顔をして出ていくまでが「正解」だと思っていたからである。畳み掛けるように,デイビッドは展示されている彫刻にアテレコしたりして,まるで遊ぶようにアート作品を楽しんでいた。補足しておくと,デイビッドは現代音楽の作曲家として活躍しており,作品の歴史や背景も知っていたはずだ。しかし,彼はアートの歴史や文化的背景は一旦置いて,その作品から浮かび上がるイマジネーションを自由に話しながら私とアート鑑賞を楽しもうとしてくれた。少しずつ私が自分の感じたことを話し始めると,デイビッドは嬉しそうに話を聞いてくれて,彼自身の考えもたくさん話してくれた。私たちはアート作品から浮かび上がったイマジネーションをお互いに話して楽しんだ。これが,私がアートを通じた触発的なコミュニケーションの可能性に気づいた出来事だった。

触発するアート・コミュニケーション

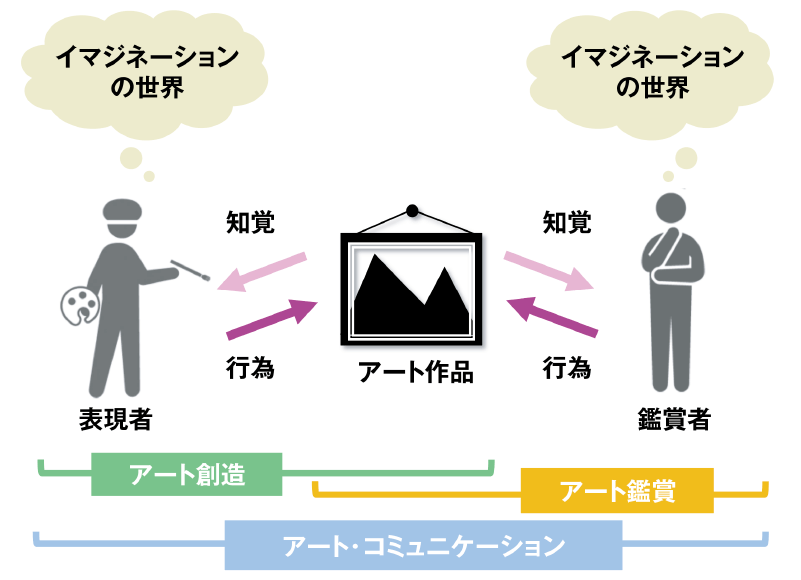

心理学ではアートが人間のコミュニケーション手段の一つであることは古くから指摘されてきた[1,2]。最近では,心理学や認知科学の知見を踏まえたアート・コミュニケーションの枠組みが提案されている[3]。 その枠組みを踏まえると,アートの創造と鑑賞という行為によってアート・コミュニケーションが成立する。アートを作ること(アート創造)は自らの内にあるイメージやアイデア(イマジネーションの世界)を作品にすることである。そうしたアート作品を見ること(アート鑑賞)はその作家のイマジネーションの世界に触れることである。つまり,アート・コミュニケーションとは,アートを通じて創作者と鑑賞者がイマジネーションの世界をやりとりすることだと捉えることができる(図1)。

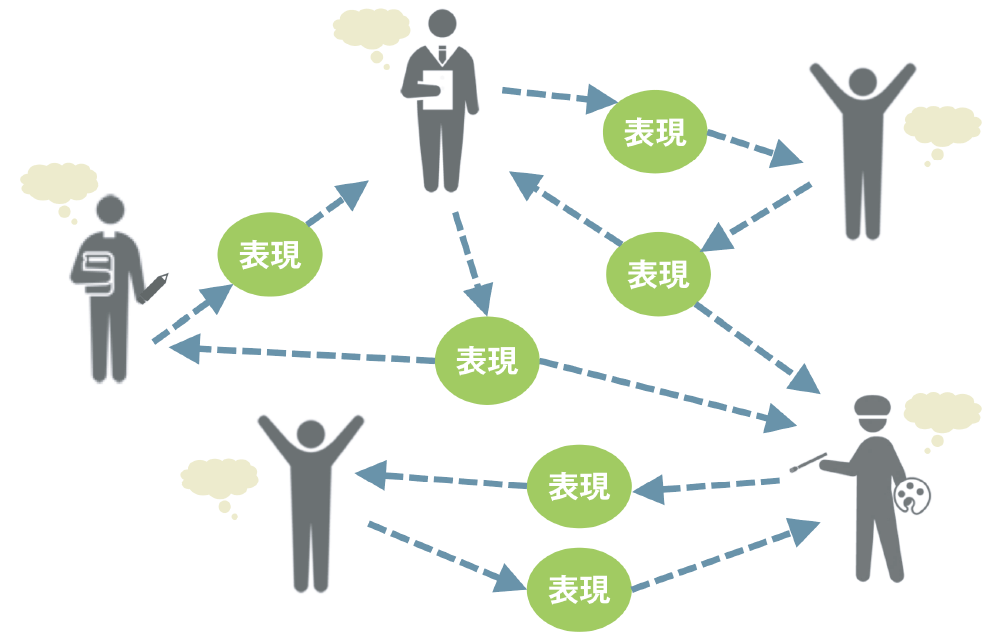

発信者と受信者がアート作品というシンボルを通じてメッセージをやりとりする点がコミュニケーション的な側面といえるわけだが,アート・コミュニケーションの面白いところは,メッセージを必ずしも正確に受け取る必要がないことである。アート・コミュニケーションでは受信者となる鑑賞者が表現者のイマジネーション世界を自由に解釈し,時にそれを自らの表現や創造に活かしていく。岡田猛はすべての人が何らかの表現者であるという前提に立ち,鑑賞者がアートの自由な解釈から自らの表現や創造を喚起されることを触発(inspiration)と呼び,人々の表現や創造が触発を通じてつながっていくことを「触発するアート・コミュニケーション」と呼んだ[4,5](図2)。

なお,触発するアート・コミュニケーションは表現者と鑑賞者の一対一のやりとりのみには限られない。表現や作品は多様な鑑賞者の目に触れ,鑑賞者はその感想を誰かに話したりする。その感想がまた一つの表現として別の鑑賞者を触発するかもしれない。先のコロラド美術館で作品を鑑賞したとき,私はもちろん作者のイマジネーション世界についても思いを馳せたが,同じ鑑賞者であるデイビッドと作品に関するイマジネーション世界のやりとりを楽しむことができた。この経験は,私がアート鑑賞から触発を得る過程を研究し,触発するアート・コミュニケーションを体験する教育プログラムを設計・実践するきっかけの一つになった。本稿では,アート鑑賞による触発とはどのような現象なのか,子どもから大人,クリエーターからそうでない人も含めてアートによる触発がどのように起きるのかを概観しつつ,触発するアート・コミュニケーションを楽しむ実践例を紹介する。

アート鑑賞による触発

アート鑑賞による触発とはどのような体験だろうか。さまざまな芸術家が他者のアート作品から触発された経験を語ってきた。パブロ・ピカソがアフリカ彫刻の影響を受けて『アヴィニョンの娘たち』を創作し,それがキュビズム誕生のきっかけとなったことは有名な話である。フィンセント・ヴァン・ゴッホは日本の浮世絵を収集し,それらを模写していた。そして,そこで得た触発を『花咲くアーモンドの木の枝』などの作品に昇華している。

現代ではインターネット上のオンラインコミュニティにおける触発も活発になっている。美術館や劇場に行かなくても,異国から作品を収集しなくても,オンラインでアート作品に気軽に触れることができる。InstagramやYouTubeなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)はもちろんのこと,DeviantArt,SoundCloud,pixivなど絵画,音楽,文芸などそれぞれのアート領域に特化したオンラインコミュニティもあり,プロからアマチュアまでさまざまな人が創作物を公開し,時にはお互いにインスピレーションをもらったことを伝え合ったり,コラボレーションしたりする。

これらの例はプロにせよアマチュアにせよクリエーターだけの話だと思うかもしれない。しかし,私たちはアートではなくても,何か物を作ったり表現したりすることを日常的に行っている。映画やテレビで美味しそうな料理が作られているのを見ると,それに触発されて自分でも作ってみたくなる。他者の企画書やプレゼンが素晴らしかったら,そのエッセンスを自分の仕事にも取り入れてみようとする。

こうした触発という概念は10年ほど前から心理学において実証的に研究されるようになった[6,7]。触発は,人やアイデア,アート作品などの刺激から湧き上がる「喚起」,自分の固定観念を超えた重要な価値や可能性に気づく「超越」,そして,その価値や可能性を伝達,実現,表現しようとする「接近動機づけ」に特徴づけられる[6]。この3つの特徴は「喚起」と「超越」からなる「inspired by」と,「接近動機づけ」の「inspired to」という過程からなる[7]。アート鑑賞による触発に当てはめると,アート鑑賞によって「喚起」や「超越」を経験し,それが表現や創造の「接近動機づけ」となる過程として捉えることができる[8]。こうした定義をもとに触発に関する実証研究が行われ,明らかになってきたことがある。

(1)どんな人が触発されるのか?先述したように,触発は天才クリエーターだけのものではない。アートを専門としない学生を対象とした研究では,触発体験の頻度や強度に関する自己報告は7段階評価で平均3~4点ほどであり,多くの人が体験したことがあることがわかってきた[6,9]。ただし,アートを専門としない大学生と,芸術大学の学生を比較してみたところ,芸術大学の学生のほうが触発を経験する頻度や強度が高いことがわかった[9]。アートに限らず,科学などの領域で特許を取得した人も同様に触発を経験しやすいという報告もある[7]。誰でも多かれ少なかれ触発を経験するが,アートに限らず,何かの創造や表現に関わる人は触発を経験しやすい傾向にあるといえる。

(2)どのように触発されるのか?さらに,アート鑑賞から触発が生まれる過程を理解するために,アートの非専門家を対象に絵画を鑑賞してもらい,その鑑賞プロセスとその後の表現の触発について尋ねる実験をした[10]。その結果,表現の触発にはその人のアート経験ではなく,表現に自信を持っていること,また,鑑賞中に自分の表現や創作と比較するような認知過程をたどっていることが重要であることがわかった。アート鑑賞による触発から自分も表現したいと思うのは,その人が自分自身を表現者として認めていて,アート鑑賞においても自らの表現について省察したり,鑑賞作品と自分の創作を比較したりするようなときだといえる。言い換えると,アート鑑賞による触発には,自分の頭の中で作者と自分を共存させ,表現者同士で対話を行うようなアート・コミュニケーションの過程があるのかもしれない。

(3)どのような作品に触発されるのか?何に触発されるかも重要である。アート鑑賞による触発についての研究では,鑑賞者に触発を与えやすい作品の特徴として,①親しみのある表現スタイル[10]や②美的魅力があることが挙げられている[11]。これらの特徴は作品と鑑賞者の距離に関係する。例えば,アートの専門家ではない人にとって,①の親しみのある表現スタイルは具象・写実的な表現スタイルであり,抽象的な表現スタイルには馴染みがない傾向がある。したがって,アートの専門家ではない人は慣れ親しんだ具象・写実的作品が触発を受けやすいようである。②の美的魅力は鑑賞者それぞれの「自己」と関連する。アート作品がいかに鑑賞者の個人的記憶やアイデンティティといった要素と関係するかが,アート作品の好みや美的魅力に関与し,ひいては触発体験にも関与する可能性が指摘されている[12]。アート鑑賞とは,作者が描くイマジネーションの世界を理解し,解釈する過程である。一方で,鑑賞は鑑賞者自身の自己概念を基盤としているため,自己理解とも表裏一体である。そのため,かつては興味をひかなかった作品であっても,時間の経過とともに自己概念が変容して精神的に成熟したときに,深い感動を呼び起こすことがあるのだろう。

子どもたちの触発

これまでもっぱら大人の触発の話をしてきたが,触発は子どもたちにも起きる。小学生を対象にした調査では,子どもたちもアートやものづくりに親しむ子ほど触発を体験することがわかった[13]。ただし,子どもたちのアート鑑賞による触発には大人と違うところもある。興味深いことに,子どもたちは教科書に載るような著名な絵画作品よりも,同年代の子どもが描いた絵画から触発を受けやすい。こうした違いは先ほどの鑑賞と自己概念の関係を考えると理解できそうである。子どもは自分と同じ世代の子どもが描いた作品のほうが「自己」に近く,身近である。また,子どもは大人と異なり,具象・写実的表現よりも抽象的な表現スタイルに触発されやすい。これは大人と子どもの感じるリアリティの違いが背景にあるかもしれない。子どもたちは大人が解釈に戸惑う抽象的な丸や線などの形,赤や黄色といった色などの要素に,りんごや太陽などに見立て,それらに鮮明なリアリティを感じることができる。こうした違いが触発を喚起するアート作品の違いにも反映されているのかもしれない。

触発するアート・コミュニケーションを楽しむワークショップ

触発するアート・コミュニケーションを楽しんでもらうためにはどうすればいいだろうか。アーティストやエデュケーターとともに,子どもから大人までさまざまな人を対象としたワークショップ(以下WS)を開発・実践してきた。まず目指すのは,作品からのイマジネーション世界を広げることである。イマジネーション世界を広げるために,私たちは鑑賞の方法を「ずらす[14]」。「ずらす」鑑賞とは,個人の普段の鑑賞方法の要素を変えてみることを指す。冒頭の私のように,静かに作品を見つめる鑑賞もよいが,WSではそのような鑑賞のデフォルトともいえるあり方を変えてみる。

例えば,アーティストの佐藤悠氏とのWSでは,作品の物理的な大きさを変えた。もともとA3サイズほどの絵画を3m×3mに引き伸ばして印刷し,その上を歩き回った。アートの訓練を受けていない人は絵画の中心となるモチーフや人物に目を向けがちで,背景や周辺は視界に入っていても注意が向かないことが多い。そうした注意の偏りを,絵画自体を物理的に大きくすることで変えてしまう。すると,参加者はモチーフ以外の絵画要素に気がつき,絵画との距離を自分で調整し始める。絵画を椅子の上から見たり,絵画の上に寝そべってみたり,踊りながら鑑賞しだしたりと,絵画の見方を自発的に変える(図3)。それによって作品からより多様なイマジネーションを得ることができるのである。

コロナ禍に子どもから大人まで幅広い参加者に向けて実践したのは,アート・エデュケーターの夏川真里奈氏とのオンラインWSである[15]。このWSでは鑑賞時間を極端に短くして,目を閉じてしまう。オンラインなので画面上で作品鑑賞するが,参加者が絵画鑑賞できるのはわずか10秒間である。10秒経ったら目を閉じなければならない(チラ見してはいけない)。その後,私たちが鑑賞するのは網膜に残る絵画の記憶である。絵画の残像はすぐに明瞭さを失い,細部の記憶も消えてしまう。追い討ちをかけるように,ファシリテーターが絵画について物語を語り始める。物語によって絵画のイメージは参加者のイマジネーション世界で自由に形を変える。

最近は,「ずらす」方法を鑑賞者自身が生み出せないかと考えて,新しいWSに取り組んでいる。参加者にいくつかの「ずらす」鑑賞を体験してもらい,さまざまな「ずらす」方法で作品鑑賞した参加者同士が自分のイマジネーション世界を対話する。鑑賞についての対話の仕方も学ぶ中で,一人での鑑賞だけでなく,他者とも新しい鑑賞を楽しむことを目指している。

鑑賞のWSで,多くの人が驚くのは,鑑賞方法を少し変えるだけで,作品の見え方がガラリと変わることである。目を閉じたり,距離をとったり,誰かと話しながら「見る」ことで絵の印象が当初とは全く違うものになる。しかし,作品そのものは物理的には変わっていない。変わっているのは自分,自分と作品との関係,あるいは,一緒に鑑賞している人との関係なのかもしれない。

文化はイマジネーション世界の交流から生まれる

芸術鑑賞はすでに価値が認められた創造物を享受する行為だと考えられがちだが,あなたにとっての作品の価値はあなたが自由に創っていい。私たちは自分で鑑賞方法をデザインして,豊かなイマジネーション世界を広げることができる。今回紹介したWSの目的の一つは,そうした創造的な鑑賞過程を体感してもらうことだった。同時にアートから湧き上がったイマジネーション世界を対話する楽しさも伝えたい。アートは一人で静かに楽しむこともできるが,誰かと共有することで新しい気づきが生まれる。こうした触発するアート・コミュニケーションの積み重ねが,作品価値の協同構築となり,新たな文化的価値の創造にもつながる。

家族や友人と美術館を訪れたら,こんな一言をかけてほしい。

「あなたはどう思う?」その瞬間,アートを通じたコミュニケーションが始まり,あなた自身も文化を創る一員になる。

文献

- 1.アルンハイム, R. /関計夫訳 (1987) 芸術心理学.地湧社

- 2.ヴィゴツキー, L. /柴田義松・根津真幸訳 (1971) 芸術心理学.明治図書出版

- 3.岡田猛・縣拓充 (2020) 教育心理学年報, 59, 144–169.

- 4.岡田猛 (2013) 認知科学, 20, 10–18.

- 5.岡田猛 (2016) 触発するコミュニケーションとミュージアム.中小路久美代・新藤浩伸・山本恭裕・岡田猛編,触発するミュージアム:文化的公共空間の新たな可能性を求めて(pp.2–10).あいり出版

- 6.Thrash, T. M., & Elliot, A. J. (2003) J Pers Soc Psychol, 84, 871–889.

- 7.Thrash, T. M., William, C., & Elliot, A. J. (2004) J Pers Soc Psychol, 87, 957–973.

- 8.Ishiguro, C., & Okada, T. (2020) J Creat Behav, 55, 489–500.

- 9.石黒千晶・岡田猛 (2017) 心理学研究, 88, 442–451.

- 10.石黒千晶・岡田猛 (2019) 心理学研究, 90, 21–31.

- 11.Welke, D., Purton, I., & Vessel, E. A. (2023) Psychol Aesthet Creat Arts, 17, 261–277.

- 12.Vessel, E. A., Maurer, N., Denker, A. H., & Starr, G. G. (2018) Cognition, 179, 121–131.

- 13.Ishiguro, C. (2024) Jpn Psychol Res, 66, 41–54.

- 14.石黒千晶・横地早和子・岡田猛編著 (2023) 触発するアート・コミュニケーション:創造のための鑑賞ワークショップのデザイン.あいり出版

- 15.石黒千晶・夏川真里奈・岡田猛 (2022) 教育システム情報学会誌, 39, 380–385.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1