- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- アートはなぜ進化したか?─創造性に関する性淘汰の役割

【特集】

アートはなぜ進化したか?─創造性に関する性淘汰の役割

長谷川 眞理子(はせがわ まりこ)

Profile─長谷川 眞理子

理学博士(東京大学)。国際協力事業団派遣専門家,タンザニア共和国勤務,東京大学理学部助手,米国Yale大学人類学部客員准教授,総合研究大学院大学教授・学長などを経て2023年より現職。専門は自然人類学,行動生態学。単著に『ヒトの原点を考える』『進化的人間考』(ともに東京大学出版会),『私が進化生物学者になった理由』(岩波現代文庫)など多数。

はじめに

アートはなぜあるのだろうか? こんな疑問に答えるにはいくつもの道筋があるだろうが,本稿では,アートを表現したいという欲求の中に,他者へのアピール,性的魅力の発露といったものがあることについて,進化的な考察を紹介したい。

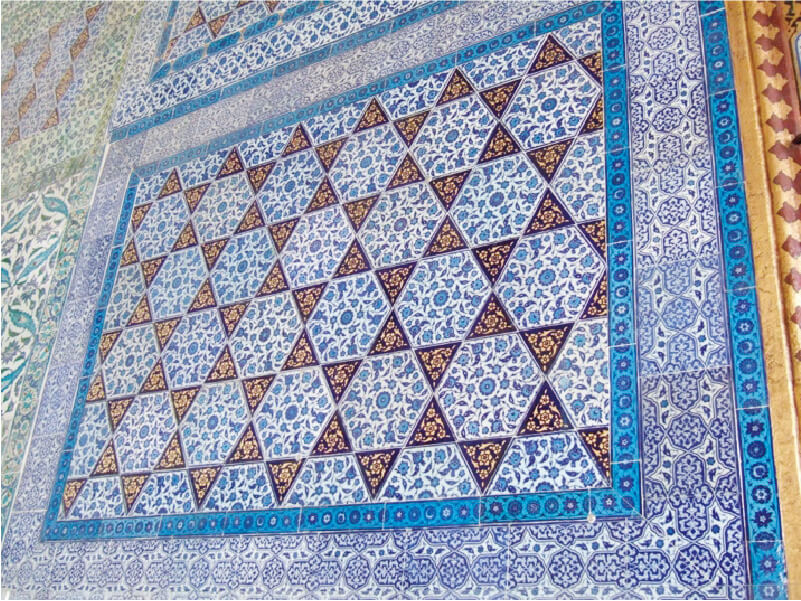

そもそもアートとは何だろう? 広い意味では芸術であり,それは,生きること,暮らすことにかかわる生産性や実用性とは別に,ヒトが持つ美的欲求に基づいて創造され,表現されるものだ(図1・図2)。

アートの定義その他はさておき,そのような美的センスに基づく活動があることは,誰もが認めることと思う次第である。

人類進化におけるアート

人類の進化史において,アートと呼べるようなものはいつごろから見いだされるのだろう? これも複雑な問題であり,ここでは簡単に触れるにとどめる。

私たち自身であるホモ・サピエンスは,およそ30万年前にアフリカで進化した。アートとおぼしきものは,その直後から見いだされているわけではない。およそ7万年前から,南アフリカなどで,石に刻んだ抽象的な模様が発見されている。が,それが芸術的なものであるのかどうかは不明だ。

誰もがアートだと感じる壁画や彫像などは,およそ4万年前から,おもにヨーロッパで見いだされる。フランスのショーベ,スペインのアルタミラ,フランスのラスコーなどに描かれた洞窟壁画はつとに有名だ。また,ドイツやフランスなどで発見されている女性の彫像は,○○のヴィーナスと呼ばれている[1]。

しかし,これら古代のアートを作ったのがどんな人々であり,なんのつもりで作ったのか,他の人々がそれをどう感じていたのか,などについては,今となってはわからない。そこで,現代のサピエンスの諸集団において,アートがどのように表現されているか,それが性的魅力とどのように結び付いているのかについて,多くの研究がなされている。それを考える上で基礎となるのが性淘汰の理論である[2]。

性淘汰の理論

19世紀英国の博物学者であったチャールズ・ダーウィンは,進化がなぜ起こるのかのメカニズムについて,自然淘汰の理論を提出したことで有名である。それは,①生物の個体が持つさまざまな形質には,個体間で変異がある,②それらの個体変異の中には,個体の生存と繁殖に影響を与えるものがある,③それらの変異の中には遺伝するものがある,④生まれてきたすべての個体が生存して繁殖するのではなく,多くの個体は繁殖以前に死ぬ,という4つの条件が整えば,生存と繁殖に有利な形質が残り,それらが集団中に広まっていくだろう。これが,自然淘汰である。

自然淘汰の理論は,生物が環境の変化とともにどのように変わっていくのか,現在見られるさまざまな生物の形質は,なぜそのようになっているのかを説明した。現在では,自然淘汰の基礎となる遺伝子の知識も増え,実際に人工的に進化を起こさせる実験も数多くなされている。

しかし,ダーウィンは,自然淘汰のプロセスだけで生物のさまざまな形質を説明することはできないと感じた。なぜなら,同種であっても,雄と雌の間にはいろいろな違いがあるからだ。たとえば,有蹄類の多くでは,雄のみが角を持っている。同種の雄と雌は,同じ環境に同じ時間だけさらされてきたのであるから,本来ならば同じ形質が進化するはずだろう。それにもかかわらず,このような性差があるのはなぜなのだろうか?

それを説明するために,ダーウィンが自然淘汰に続いて提出したのが,性淘汰の理論である。周囲の環境に対する適応という点では,確かに同種の雄と雌は同じ圧力にさらされてきただろう。しかし,繁殖においてはどうか? 雄と雌では,繁殖にかかわる淘汰圧がかなり異なるのではないかとダーウィンは考えた。

多くの動物の観察から,ダーウィンは,配偶相手の獲得をめぐって,雄どうしには強い競争関係があるが,雌どうしではそうではないことに気付いた。これを同性間競争と呼ぶ。また,雄どうしが配偶相手の獲得をめぐって競争状態にあるのであれば,雌は,並み居る雄の中から,誰を配偶相手にするか選ぶことができるだろう。これを,配偶者選択と呼ぶ。一方で,雄の側には,そのような余裕はないに違いない。

この2つのプロセスの結果,一つには,雄どうしの競争に有利な形質が,雄のみで進化すると考えられる。それが,角や牙などの武器的な形質である。また,からだの大きさが大きいほど,闘争に有利になるならば,雄の方が雌よりもからだのサイズが大きくなるだろう。

このことは多くの哺乳類その他で検証されており,角や牙が大きい個体ほど,繁殖成功度が高いことや,配偶者の獲得をめぐる競争の度合いが強い動物ほど,雄のからだが雌よりも大きいことなどが示されている。

また一方,鳥類の美しい飾り羽根や精緻なさえずり声などは,雄どうしの間の競争というよりは,雌に選ばれることで進化したと考えられる(図3)。こちらも,それを実証する研究はいくつも発表されている[3]。このように,性淘汰は,生物の形質を理解する上で非常に重要なプロセスであり,それがどのように働くのかは,同性,異性の個体どうしの関係のあり方によっている。

ヒトにおける性淘汰

そこで,ヒトという哺乳類において,性淘汰がどのように働いてきたのかを考えてみよう。ヒトは哺乳類なので,雌(女性:母親)が妊娠,出産,授乳し,子育てにかける時間的,エネルギー的コストが非常に大きい。一方の雄(男性:父親)は,授精するだけで妊娠・出産・授乳にはかかわらないので,子育てのコストは小さい。

しかし,ヒトという種は脳が非常に大きく,おとなはその大きな脳を駆使して,共同作業によって食料を得ている。そこでは,血縁,非血縁を含む多様な人々が集団を作り,非常に複雑な社会関係を営んでいる。生まれてきた赤ん坊を,そのようなことができるおとなになるまで育てるのは大変な作業である。それは,母親だけでは無理で,父親と母親の双方が協力するだけでも無理である。血縁・非血縁を含む多くの個体が子育てにかかわらねば,ヒトの子どもは育たない。これを,共同保育と呼ぶ。共同保育は一般的ではなく,いくつかの鳥類,哺乳類で見られるのみであるが,ヒトは,そんな共同保育の動物なのである。

そうなると,ヒトの男性は,次々と別の雌を探して授精するだけで繁殖成功度を上げることは不可能となる。特定の女性と一緒になってその子どもを育てることに時間的,エネルギー的投資をすることが必要となるだろう。そうすると,アザラシなどに見られる極端な性差は進化しないはずだ。

実際,ヒトの身長の性差を,さまざまなヒト集団で計算した研究によると,ヒトの身長は,雌を1とした場合に,雄は平均して1.09であり,それほど大きな性差はないことがわかった。また,ヒトの男性は角や牙を生やしてはいないし,犬歯の大きさにも性差はない。

しかし,ヒトは共同保育であるので,必ずしも雄(男性:父親)による世話が必須というわけではない。父親以外の個体からも養育の支援が十分得られるのであれば,雄は授精するだけで子育てをせずに繁殖成功度を上げることが可能だ。いわゆる「浮気」である。

そうすると,今度は,1人の雌(女性)の中で複数の雄由来の精子が混合する可能性が出てくる。そのような場合には,雄の精子製造能力が大きいほど有利になるので,精子生産の臓器である精巣が,相対的に大きくなる。ヒトの男性の精巣の大きさと精子生産能力を他の動物と比較した研究によると,ヒトの精巣は,極端ではないが,ある程度の精子間競争が存在すると思われるほどの大きさであることがわかった。

では,からだの形質ではなく,脳の働きや行動傾向に性差はあるだろうか? これは大変に難しい問題である。なぜなら,ヒトという生物が本来そのような性差を進化で身に付けたのか,そうではなくて,ヒトの諸集団が持つ文化が,社会的学習を通してそのような性差を作り出しているのか,その区別が困難だからである。

一般に哺乳類では,雄は,同性間の競争が強いので,その競争に有利となるような形質が進化している。それは,敢えてリスクをとる傾向,生存率を犠牲にしても配偶率を上げる傾向である。逆に雌は,自分自身が生存せねば子が育たないので,リスク回避傾向が強く,生存率を上げる傾向がある。実際,ヒトを含むどの哺乳類でも,雌の方が雄よりも齢別生存率が高い。

このような雄らしさを生じさせているのは,性ホルモンの働きである。ヒトの場合も,男性的形質の発現には性ホルモン,とくにテストステロンがかかわっているので,テストステロンが大きな影響を与えている形質には,性淘汰が働いている可能性が高い。

ヒトにおける性淘汰とアート

現代の進化生物学における性淘汰の理論を用いて,アートと性淘汰の関係を詳細に論じたのは,米国の進化心理学者のジェフリー・ミラーだろう[4]。ミラーは,アートの製造にかかわるさまざまな遺伝的,性格的要因を探るとともに,アートを制作する男性が魅力的だと思われている証拠を多数集めた。近現代のアーティストの多くでは,性的関係を持つ女性の数が多く,実際に残す子どもの数も多かった。このことは,その後のいくつもの研究でも確認されているので,アートの創造力が,性淘汰によって維持または拡張されて進化してきたと考える根拠にはなる。

では,アートを創造する能力には遺伝的基盤があるのだろうか?自然淘汰であれ性淘汰であれ,遺伝的な変異でなければ生物進化は起こらないので,アートの能力に遺伝的基盤があることを示すのは重要なことだ。

しかし,アートの創造を直接に支配している一つまたは少数の遺伝子というものはない。アートの創造には,一般的知能(いわゆるIQ),新奇性追求傾向,開放性など,さまざまな因子がからんでいる。そして,これらの因子にかかわる遺伝子も多数存在している。それでも,これらの形質に遺伝的基盤があることは示されており,アートの創造性には遺伝的基盤があると考えてよいだろう。

しかし,遺伝的基盤があるということは,そのような遺伝子を持っていれば必ずやアートの才能が出現することを意味するものではない。そこには,その人を取り巻く文化的,社会的環境の影響が大きく働く。ただし,そのような遺伝的基盤を持つ人がアートの創造力を発揮し,その結果として性的魅力が上がって残す子どもの数が,統計的にみて,そうではない人よりも多ければ,性淘汰による進化は生じる。その可能性はあると考えてよいだろう[5]。

また,アートの創造力を発揮する人が,それが性的魅力であるということを自覚している必要はない。ましてや,アートの魅力を使って配偶相手の数を増やそうとしている必要もない。ミラーの著書の中には,美しい羽を生やした鳥が,「そんなつもりでこれを見せびらかしているのではない,やりたいからやっているだけだ」と,インタビューで答える挿話が出てくるが,それを行う個体の意識と,実際の効果とは別物なのである。

アートの創造力は性淘汰の,雌による配偶者選びが影響して進化してきたと結論することはできそうだ。しかし,このように性淘汰で考えると,アートの創造力は,雄(男性)の形質であり,雄における発現が雌におけるよりも大きいということになる。それはその通りなのだろうか?

アートをはじめとするさまざまな活動の原動力に男性ホルモンであるテストステロンがかかわっていることは,多くの研究で示されている。自然科学の業績の出版数を見ると,男性のどの研究者も,年齢が上がるとともに,その数が減少する。しかし,独身の研究者の年間業績出版数の減少カーブは,結婚した研究者のそれよりもゆるやかなのだ。そして,その数は,離婚したあと(新たな配偶者選びの段階)には再び上昇し,再婚するとまた減少に転じる[6]。このことは,さまざまな要因を差し置いても,創造性の発露とテストステロンレベルとの関係を如実に示していると言えるのではないだろうか。

ところで,先史時代のアートと呼ばれるものには,女性をかたどった彫像は多数あるが,男性をかたどったものは非常に少ない。また,洞窟壁画では,ライオンやクマ,シカなど多くの動物が描かれ,それらを狩りしている場面も多く描かれているものの,男性自身はほとんど描かれていない。これは私自身の感想だが,このことは,先史時代のアートの製作者のほとんどは男性だったことを示しているのではないだろうか?

それでも,ヒトにおける性ホルモンの働きと性淘汰の働きは,単純ではない。女性にもテストステロンは働いているし,ヒトの形質は,他の哺乳類に比べて性差が少ないのだ。女性においても,創造性は男性と同じように存在するのだが,その表現が異なるのかもしれない。

女性における創造性は,本来,男性と同じくらいのレベルで存在するのだが,それを自己顕示として表現しようとする欲求は,女性では少ない可能性はある。また,女性は自由に創造性を発揮することが,文化的,社会的に陰に陽に阻止されてきた可能性もおおいにある。

私は,19世紀から20世紀初期にかけて,未知の世界を探検にでかけたヨーロッパ人について調べたことがある。そのような探検を行った男性のほとんどは,20代から30代であったが,女性は40代以降であった。また,文学者の業績とその年齢との関係を調べた研究によると,女流文学者が多くの業績を出す年齢は,男性と比べて遅く,中年以降にピークを迎えていた。これらの結果をどう解釈するか? 男性と女性で,才能を発揮する年齢が生物学的に異なるのだと言うこともできるが,ここでは文化の影響が非常に大きいのである。

未知の探検で言えば,19世紀のヨーロッパで,自分自身の財産を持って,それを好きなように使えるのは男性のみであった。女性は,夫や父親が死に,遺産を受け継いで初めて,自分の好きなことが実現できるようになる。そこで,未知の世界の探検にでかけられた女性はみな,40代以降にならざるを得なかったのだ。

そんなことを考えると,アートの能力に関する性淘汰も,分析結果をそのまま受けとるのではなく,私たちを取り巻く文化が何を人々に求め,人々のどんな行動を許容するものであるのかにも,目配りをせねばならないと気付く。

それらをふまえた上で,アートの能力には,一定程度,性的魅力の誇示という,性淘汰による進化の可能性があったことは否めないだろう。

文献

- 1.Clottes, J. (2016) What is paleolithic art?: Cave paintings and the dawn of human creativity. University Chicago Press

- 2.Darwin, C. (1871) The descent of man, and selection in relation to sex.

- 3.Andersson, M. (1994) Sexual selection. Princeton University Press.

- 4.ミラー,G./長谷川眞理子訳 (2002) 恋人選びの心:性淘汰と人間性の進化.岩波書店

- 5.Novaes, F. C., & Natividade, J. C. (2023) Front Psychol, 13.https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.874261

- 6.Kanazawa, S. (2000) Evol Hum Behav, 21, 317–321.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1