- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- 漏れる情報,漏らす心理

【小特集】

漏れる情報,漏らす心理

私たちは,日常生活のさまざまな場面で多くの情報をやりとりしています。そのなかでは,自身や他者に関する情報を意図的に漏らすことも少なくありません。なぜ情報を漏らすに至るのでしょうか。本小特集では,この問題を誰もが直面しうるテーマとして取り上げ,個人情報を漏らす心理的背景に迫ります。(蔵永 瞳)

SNS上での自己,他者に関する情報公開─情報を多く公開しているのは,プライバシーへの意識が低い人?

太幡 直也(たばた なおや)

Profile─太幡 直也

筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻一貫制博士課程修了。博士(心理学)。専門は社会心理学。2015年より現職。著書に『ディスカバリー社会心理学』『「隠す」心理を科学する』(ともに共編,北大路書房)など。

近年,社会的ネットワークをインターネット上で構築する,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service:以下SNS)が普及し,自分自身や他者に関する情報を公開することが容易になった。しかし,公開の仕方によってはトラブルにつながる可能性がある。例えば,自分自身に関する情報を多くの者の目に留まるように公開すると,見知らぬ他者から連絡を受けやすくなる[1]。また,他者に関する情報をその他者が望まない形で公開することは,他者のプライバシー(自分自身に関する情報に対する他者からのアクセスの規制[2,3])の侵害にあたる可能性が高い[4]。

SNS上で生じる情報公開に関する問題を抑止するためには,SNS上での情報公開を規定する要因を明らかにする必要がある。本稿では,プライバシーへの意識に関する個人差に着目する。プライバシーへの意識が低いと,自分自身や他者のプライバシーを意識せずに行動しやすいと考えられる。そこで本稿では,「SNS上で自己,他者に関する情報を多く公開しているのは,プライバシーへの意識が低い人である」という「仮説」を立て,著者らの研究を踏まえて「仮説」が正しいか否かを考察する。

「仮説」は正しい?

まず,SNS上での自己情報公開に関する研究[5]を紹介する。この研究では,2011年4月に,mixi(調査時点のログイン利用者は1500万人以上)の利用者1,051名に,ウェブ調査を実施した。自分のmixiを確認しながら,プロフィール上で設定可能な「名前」「職業」などの8種類の情報の公開範囲の設定と,プロフィールの自己紹介に自分自身に関する事柄を含めている程度(自己表出性)に回答するように求めた。また,プライバシーへの意識として,情報の種類ごとに情報プライバシー(自己情報を知られることに対する不安[6,7])を測定する尺度[8]にも回答するように求めた。その結果,属性情報(「性別」などの自分の属性に関する情報),識別情報(「本名」など,自分と他者を区別する情報)への情報プライバシーが低い人ほど,不特定他者も閲覧できる,「全体に公開」を選択している情報数が多く,自己表出性を高く評定していた。

他者情報公開についてはどうだろうか。2015年6月に,Twitter(現,X)の利用者1,654名にウェブ調査を実施した研究[9]では,自分のTwitterを確認しながら,友人,知人の,「本名」「顔がはっきりと写った写真」などの20種類の情報の公開経験を回答するように求めた。また,プライバシーへの意識として,プライバシー意識(自他のプライバシーを意識する程度)を測定する尺度[10]にも回答するように求めた。その結果,自己のプライバシーへの意識が低い人ほど,友人,知人に関する情報の公開経験が多かった。この理由として,自己のプライバシーへの意識が高い人が,友人,知人の情報を公開すると自分の情報を返報的に公開されることを避けようとしたためであると推察される。一方,この研究では,他者のプライバシーへの意識は,友人,知人に関する情報を公開した経験とは直接的な関連はみられなかった。その後の研究[11]で,他者のプライバシーへの意識が低い人ほど,SNSで他者のプライバシーが侵害されることへの懸念[12]が低く,結果的に,SNS上で友人,知人に関する情報の公開経験が多かったという結果が得られている。

以上に示した研究から,「仮説」は正しいといえる。すなわち,SNS上で自己,他者に関する情報を多く公開しているのは,プライバシーへの意識が低い人であると考えられる。

状況によっては「仮説」は正しいとは限らない?

プライバシーへの意識が高くても,SNS上で自己,他者に関する情報を公開しやすくなることはないのだろうか。インターネット上では,プライバシーに不安を抱えていても,その不安に沿った行動するとは限らないという,プライバシー・パラドックスが生じることが報告されている[13]。プライバシー・パラドックスに基づくと,プライバシーへの意識が高くても,SNS上で自己,他者に関する情報を公開しやすくなる状況があると想定される。

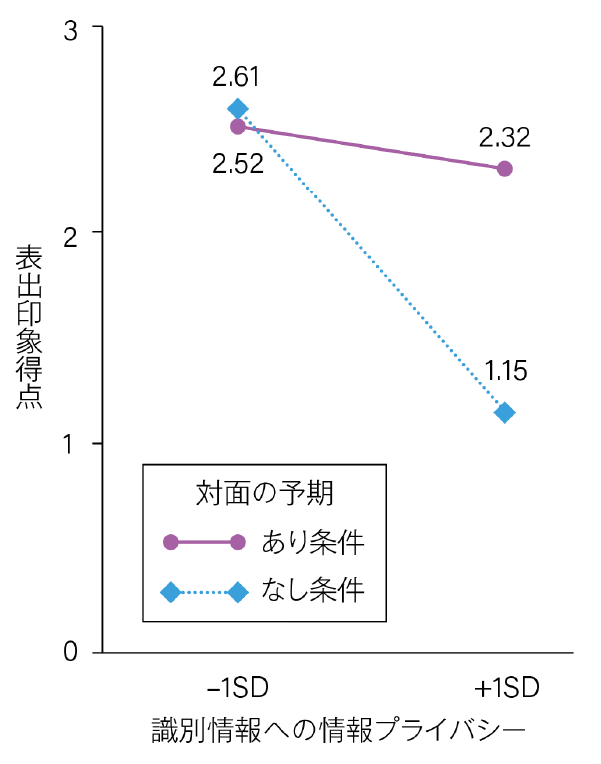

プライバシーへの意識の個人差にかかわらず,SNS上で自己に関する情報を公開しやすくなる状況の一つに,情報を見る他者とコミュニケーションしたいという動機が高まる状況が挙げられることを示唆する研究がある[14]。「他大学の学生とパソコン上のチャットで会話する」という名目の実験に参加した大学生67名に,チャット画面で相手に示す自分自身の情報を入力するように求めた。入力可能な情報は「名前」「住所」「自分の顔写真(直前にウェブカメラで撮影した)」など9種類あり,相手に示したい情報だけ入力するように求めた。また,入力する前に,半数の実験参加者には,相手とコミュニケーションしたいという動機を高めるために,「後日,相手と直接会って会話してもらう」と伝えた(対面の予期あり条件)。残りの実験参加者には,そのように伝えなかった(対面の予期なし条件)。情報を入力させた後,実験参加者に,情報プライバシーを測定する尺度[8]に回答するように求めた。その後,作成された全員分のチャット画面を2名の評定者に示し,表出印象得点(自分を表出している程度)を,「0~4(得点が高いほど表出している)」で評定してもらった。その結果,識別情報への情報プライバシーが高い人でも,対面の予期あり条件では,識別情報への情報プライバシーが低い人と同程度に,表出印象得点が高く評定された(図1)。この結果をSNS上での情報公開に援用すると,情報を見る他者とコミュニケーションしたいという動機が高まる状況では,プライバシーへの意識の個人差にかかわらず,SNS上で自己に関する情報を公開しやすくなるといえる。

以上に示した研究から,「SNS上で自己,他者に関する情報を多く公開しているのはプライバシーへの意識が低い人」という「仮説」が常に正しいわけではないといえる。プライバシーへの意識が高くても,状況次第では,SNS上で自己,他者に関する情報を公開しやすくなる可能性があると考えられる。本稿で紹介した自己に関する情報に加え,他者に関する情報についても,プライバシーへの意識が高くても,SNS上で多く公開しやすい状況を明らかにする研究が待たれる。

おわりに

本稿では,SNS上での自己,他者に関する情報公開に着目し,情報公開に関わる要因がプライバシーへの意識の低さだけではないことを示した。今後は,SNS上での自己,他者に関する情報公開を規定する要因を網羅的に解明し,SNS上での情報公開によって生じる問題を抑止することにつなげる必要があるだろう。

文献

- 1.太幡直也・佐藤広英 (2014) 人間科学:常磐大学人間科学部紀要, 32, 13–21.

- 2.Altman, I. (1975) The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, crowding. Brooks/Cole.

- 3.Westin, A. F. (1967) Privacy and freedom. Atheneum.

- 4.静岡県弁護士会(編) (2010) 情報化時代の名誉毀損・プライバシー侵害をめぐる法律と実務(新版).ぎょうせい

- 5.太幡直也・佐藤広英 (2016) パーソナリティ研究, 25, 26–34.

- 6.Dinev, T. et al. (2013) Eur J Inf Syst, 22, 295–316.

- 7.佐藤広英他 (2024) パーソナリティ研究, 33, 14–17.

- 8.佐藤広英・太幡直也 (2013) パーソナリティ研究, 21, 312–315.

- 9.太幡直也・佐藤広英 (2019) パーソナリティ研究, 27, 235–245.

- 10.太幡直也・佐藤広英 (2014) パーソナリティ研究, 23, 49–52.

- 11.太幡直也・佐藤広英 (2021) 心理学研究, 92, 211–216.

- 12.Koohikamali, M. et al. (2017) Comput Human Behav, 69, 29–42.

- 13.Taddicken, M. (2014) J Comput Mediat Commun, 19, 248–273.

- 14.太幡直也・佐藤広英 (2018) パーソナリティ研究, 27, 53–63.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1