【特集】

健康問題としての薬物依存症

─ 薬物依存症からの回復のために医療者にできること

松本 俊彦(まつもと としひこ)

Profile─松本 俊彦

1993年,佐賀医科大学卒業。横浜市立大学医学部附属病院にて初期臨床研修を

修了後,国立横浜病院精神科,神奈川県立精神医療センター,横浜市立大学医学部附属病院精神科などを経て,

2015年より現職。著書は『よくわかるSMARPP:あなたにもできる薬物依存者支援』(金剛出版)など。

はじめに

近年,芸能人の覚せい剤事件がしばしばマスメディアを騒がせている。そのたびにテレビのワイドショー番組は,「転落への道」とか「心の闇」などと題した,その芸能人の経歴に関するゴシップ情報をひっきりなしに取り上げ,最後に,識者が薬物犯罪の厳罰化を唱えるとともに,その芸能人に「反省を求める」といった趣旨の言葉で番組は締めくくられる。もはやワンパターンといってもよい,ベタな番組構成である。

こうしたベタな報道は,健康問題の専門家である医療者にも,無視できない影響を与えている気がする。実際,薬物犯罪はあくまでも刑罰の対象であって,医療の対象外と考える人も少なくない。尿検査などで違法薬物使用者を発見した場合には,医療者として何らかの助言もしないまま,単に警察に通報することだけが「医療者の良心,責務」と信じて疑わない人もいる。

しかし,本当にそれでよいのだろうか。薬物問題には,犯罪としての側面だけでなく,薬物依存症という健康問題としての側面もある。本稿では,この後者の側面について医療者としてどう捉え,どう対応していくべきなのかについて,私見を述べさせていただきたいと思う。

薬物依存症は罰では治らない

最初に昔話からはじめよう。

数年前,刑務所で薬物乱用離脱プログラムの講師を務めたときの話である。そのとき私は,受刑者たちに,「覚せい剤をやめられず,親分やアニキからヤキを入れられたことがある人,挙手して」と質問したことがある。

すると,間髪おかずに全員が手を挙げた。まあ,あたりまえだろう。依存症という病気は,本人よりも先に周囲を悩ませ,苛立たせる。

続けて私は,「ヤキを入れられてどんな気分になったか」と聞いてみた。今度は全員が黙り込んだ。しかし,しばしの気まずい沈黙の後,一人の受刑者が意を決したように口を開いてくれた。「余計にクスリをやりたくなった」。この発言に受刑者全員が一様に肯いた光景を,今でも覚えている。

この質問は完全に確信犯的なものであった。私は,自らの臨床経験から,再使用によって最も失望しているのは,誰よりも薬物依存症者自身であることをよく知っていた。問題は,依存症に罹患した脳は,自己嫌悪やみじめさ,恥ずかしさを自覚した瞬間に,「シラフじゃいられない」と渇望のスイッチがONになってしまうことである。なかには,「こんな自分は消えたほうが世の中のためだ」などと考え,死のうとしていつもの何倍もの覚せい剤を注射する者もいる。「余計にクスリをやりたくなった」とは,要するにそういう意味なのである。それで,結局また覚せい剤を使ってしまうわけである。

いかなる理由からであれ,薬物を使えば使った分だけ進行するのが依存症である。善意から「ヤキを入れた」はずなのに,その結果,皮肉にも依存症をさらに重症化させてしまった。

このエピソードが意味するのは,薬物依存症は罰では治らないという事実である。

薬物依存症に対する医療的資源拡充の必要性

わが国では,覚せい剤取締法違反による刑務所の服役者数が年々増加している。こうした統計上の増加は,同じ人が何回も繰り返し逮捕され,そのたびに服役期間が延びていることによって生じているものである。なぜこのような事態が生じるのだろうか。答えは簡単で,彼らが薬物依存症に罹患しているからである。

それならば,刑務所や保護観察所といった司法機関でしっかりと薬物依存症に対する治療プログラムを実施すればよいのだろうか。

私はそれだけでは不十分であると考えている。海外の薬物自己使用犯の再犯防止に関する研究では,「薬物事犯の再犯防止には,刑罰よりも地域内での治療が有効」,あるいは,「薬物依存症からの回復は,地域内でのケアを長く続けるほど効果的である」という知見が明らかにされている。そして私も,自身の臨床経験から,覚せい剤依存症の人が最も再使用しやすい時期は,刑務所出所直後,あるいは保護観察終了直後であるという印象を持っている。つまり,刑務所や保護観察所でどれほどすばらしい治療プログラムを提供しても,法的な縛りから解放された後に地域で支援が継続されなければ意味がない。あるいは,こういいかえてもよい。薬物依存症の治療は「貯金できない」ものであり,出所後,そして保護観察終了後に地域で継続されなければ,効果は望めない,と。

ここにわが国の問題がある。わが国における地域の支援資源は深刻に不足したままである。薬物依存症専門医の数はいまだに両手の指で足りるほどしか存在せず,また,薬物依存症に特化した治療プログラムを持つ専門病院はほとんどなく,アルコール依存症のプログラムで代用していたり,薬物による幻覚・妄想の治療だけ終えたら,ダルク(DARC)などの民間回復施設に丸投げしたりしているのが実情である。

もちろん,自助グループや民間回復施設は重要な社会資源であることはまちがいない。しかし,薬物依存症の当事者も十人十色であり,こうした社会資源がうまく適応できる人は,薬物依存症者の一部に限られる。また,こうした当事者の手による民間リハビリ施設を外側から支援し,緊急時に医療的ケアを提供できる機関も必要である。その意味で,地域における薬物依存症に対する医療的資源の拡充は,わが国喫緊の課題といえるであろう。

医療者にできることは何か

それでは,私たち医療者に何ができるだろうか? 再び昔話をさせてほしい。

今から20年ほど昔の話である。私は,不本意な医局人事によって,薬物依存症の専門病院に赴任した。赴任当初,私はおそらく半泣き顔で診療していたことと思う。というのも,何をどうやって治療したらよいのか皆目見当がつかなかったからである。「覚せい剤を嫌いにする薬剤」など存在しない。自分なりに治療法をいろいろと考えてはみたものの,思いついたのは,せいぜい薬物の害について懇々と患者に説教するくらいのことであった。

しかし,説教の効果などたかが知れていた。患者の多くは説教に辟易して通院を中断するか,さもなければ,「別に死んでもいいさ」「俺は太く短く生きるからいい」と居直るだけであった。苛立った私は,ついには認知症患者の脳画像を示し,「長年,覚せい剤を使ってきた人の萎縮した脳ですよ」などと,詐欺同然の説明までしたが,誰も薬物を断てなかった。

そんなある日,私は患者から手厳しい洗礼を受けることになった。覚せい剤依存症の男性患者が,口角泡飛ばして説教する私を遮り,こう凄んだのである。

「害の話はもうやめてくれ。先生が知っている薬物の害なんて,本で読んだだけの知識だろう? こっちは自分の身体を使って十年以上『臨床実習』してきた。先生なんかよりはるかに詳しい。それなのにこうして病院に来てるのは,なぜだかわかるか」。

彼は厳しい目でしばし私を見据えた後,不意に声を和らげてこういったのである。

「俺は薬物のやめ方を教えて欲しいんだよ,やめ方を」。

私は一言も反論できなかった。完全に彼が正しかったからである。彼は周囲からさんざん説教や叱責を受けてきたはずであり,それでもやめられないから病院に来ているわけである。一体誰が,いまさら素人と同じ説教をわざわざお金を払ってまで聞きたいと思うだろうか。

とはいえ,当時の私には薬物のやめ方など知る由もなかった。「せめてヒントだけでも」と始めたのが,患者に教えを乞うことであった─ つまり,善悪の判断はひとまず棚上げし,「今回,薬物を使いたくなったきっかけは?」「過去に薬物の渇望を紛らわせるのに成功したことはある?」などと謙虚に尋ねてみたのである。

すると,興味深い話がたくさん出てきた。たとえば,ある患者は,「喉が渇いてもコンビニではミネラルウォーターは買わずにコーラを買う」と言った。その患者は外出の際いつもミネラルウォーターのペットボトルを携行し,出先ではこの水に覚せい剤の粉末を溶いて注射していたようであった。だから,「今日だけはクスリはやめておこう」と決意しても,ミネラルウォーターのペットボトルを見ると,その瞬間に決意がぐらりと揺れ,薬物渇望に襲われてしまうというのである。こうした知恵は,説教や叱責などよりもはるかに具体的で実践的である。

不思議なことに,このようなかかわりを始めてから,いつしか診察室は,患者が「クスリを使いたい/使ってしまった」と正直にいえる場所に変化した。そして,通院を中断する患者が減り,そればかりか,長期の断薬に成功する者もでてきたのである。

新しい薬物依存症治療プログラム

このようなかかわりを,誰でも提供できる治療プログラムとしてまとめることができないか─ それがおよそ10年前に私が考えたことであった。薬物依存症の専門治療機関がわずかしかないわが国で支援資源を拡充するには,専門医に頼らずとも実施できる,簡易な治療プログラム─ たとえば,ワークブックとマニュアルを用い,短期間の研修を受ければ実施できるプログラムが必要である。

そのような問題意識から,私たちは2006年より,神奈川県立精神医療センターせりがや病院 (現,神奈川県立精神医療センター)で新たな薬物依存症治療プログラムの開発に着手した。それが,せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム(Serigaya Methamphetamine RelapsePrevention Program:SMARPP)である。

SMARPPを開発する際に私たちが参考にしたのが,米国西海岸を中心に広く実施されている依存症治療プログラム『マトリックス・モデル』であった。このモデルを参考にしたのは以下の二つの理由からであった。一つは,このモデルは特にコカインや覚せい剤といった精神刺激薬の依存症を念頭に置いて開発されたものであり,その点がわが国の実情ともマッチしていたこと。もう一つは,ワークブックを用い,マニュアルに準拠した治療プログラムであったこと。これならば,薬物依存症の臨床経験をもつ者がきわめて少ないわが国の現状においても導入できる可能性が高いと考えたわけである。

SMARPPの最大の売りは,薬物依存症患者が「次も来たい」と思うような雰囲気作りにある。つねに患者の来院を歓迎し,患者の好ましい行動には「報酬」を与える。たとえば,毎回プログラムに参加するだけで,コーヒーと菓子を用意し,お茶会さながらの雰囲気である。そして,1週間をふりかえり,薬物を使わなかった日については,各人のカレンダーシートにシールを貼ってあげて,プログラムが1クール終了すると,賞状を渡す(写真1)。また,毎回実施される尿検査で陰性の結果が出た場合には,そのことがわかるスタンプを押す。さらに,治療からの脱落を防ぐために,プログラムを無断欠席した者に電話やメールで連絡し,「次回の参加を待っている」というメッセージを入れる。

こうした活動はいずれも,患者に対して,「薬物を使わないことよりも治療の場から離れないことが大事」,「何が起ころうとも,一番大切なのはプログラムの場に戻ってくること」を伝えるためのものである。

SMARPPの初回試行の結果は満足すべきものであり,特に通院継続率が著しく高まったことが最大の収穫であった。というのも,薬物依存症患者の予後を左右するのは治療の継続性にあるからである。もちろん,治療を継続しても断薬に至れない者もいるが,同じ断薬できないのであれば,やはり治療を継続している人のほうが逮捕・服役となる人が少なく,健康被害や社会経済的損失も少ないことがわかっている。

要するに,薬物依存症患者とかかわり続けることで,医療者はその患者個人の健康増進に,さらには,社会安全維持に貢献することができるわけである。

プログラムの効果と広がり

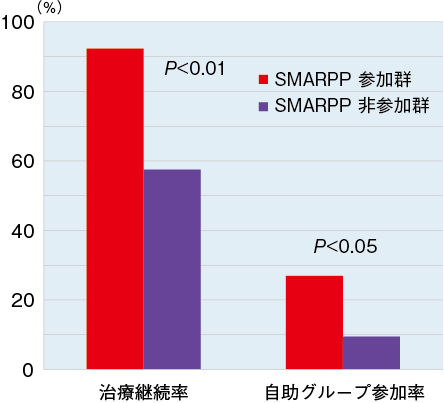

それでは,SMARPPの効果はどのようなものなのだろうか。平成22 〜24年度厚生労働科学研究班(研究代表者 松本俊彦)の検証では,SMARPPの効果は,治療の継続性を高め,自助グループのような他の支援資源の利用率を高める点にあることが明らかにされた(図1)。「慢性疾患」である薬物依存症の治療目標は,1〜2年といった短期的断薬ではなく,地域でのケアの継続性にこそ置かれるべきである。

SMARPPは,平成28年度の診療報酬改定において,「依存症集団療法」という名称で正式に保険医療としての算定対象となった。これは,薬物依存症が,医療者が関与すべき健康問題,すなわち「病気」として公式に認められたことを意味する。そして2017年10月現在,そのプログラムを用いて薬物依存症患者の治療を行っている施設は,医療機関34箇所,保健・行政機関34箇所にまで広がっている。

おわりに

これまで医療者の多くは,薬物依存症患者を「招かれざる客」と見なしてきた。それどころか,薬物依存症という病気の存在を否認してきたという気さえする。だからこそ,睡眠薬や抗不安薬を安易に処方しては,向精神薬依存症という医原病を多数作り出してしまう医療者が,いまだに後を絶たないのかもしれない。

繰り返しになるが,薬物依存症はれっきとした健康問題である。そして,薬物依存症患者に必要なのは,反省ではなく,治療である。さらにいえば,効果的な治療のためには,「安全な場所」も必要である。そう,「クスリをやりたい」「クスリを使ってしまった」と安心して正直に告白できる場所─ そのような告白をしても,誰も不機嫌にならず,誰も悲しげな顔もせず,秘密を守ってくれる場所─ である。私は,医療機関─ 守秘義務を課せられた健康問題の専門家がいる場所─ はそのような場所の一つとなるべきだと考えている。

最後に知っておいてほしいことが一つある。私が担当する薬物依存症外来は,初診申し込みをメールで受けているが,薬物依存症者から届くメールには二つの特徴がある。一つは,深夜に送信されるメールが多いこと,もう一つは,メール送信日は彼らの誕生日前後が多いことである。この二つの特徴から思い浮かんでくるのは,一見,居直って薬物を使い続けながらも,深夜,「もうすぐ××歳になるというのに,このままでよいのか」と迷う孤独な薬物依存症者の姿である。私は,その迷いを希望に変えるのは罰ではなく治療であると信じている。

PDFをダウンロード

1