【小特集】

イヌとヒトとのコミュニケーション

永澤 美保(ながさわ みほ)

Profile─永澤 美保

早稲田大学卒業後,企業勤務を経て,麻布大学大学院獣医学研究科動物応用科学専攻博士課程に入学し学位取得。2017年より現職。専門は動物行動学,比較認知学。著書は『日本の犬』(共著,東京大学出版会)など。

私が所属している研究室はイヌ連れ出勤OKである。そのため,4頭のスタンダード・プードル(母とその子ども達)が,研究室を自由に行き来し,勝手気ままに過ごしている。ある日,キュッキュと音がするので,PCモニターの横から覗くと長男がスリッパを楽しそうに噛んでいた。私と目が合うと,スリッパをそっと舐め始めた。私がそのまま黙ってみていると,次第に歯をあて,私から視線はそらさずに上目遣いでキュッキュと音をたてながら,またスリッパを噛み始めた。その間,私の頭の中では彼の一連の行動が,「あ,みつかった」「でも,噛んでないよ,舐めてるだけ」「怒らないの?だったら噛んでいい?」と自動的に翻訳されている。イヌを飼ったことがない人は信じられないだろうが,私たちはイヌとみつめあい,その気持ちを想像しながら,当たり前のように話しかけ,会話をすることができるのである。

視線を介した絆の形成

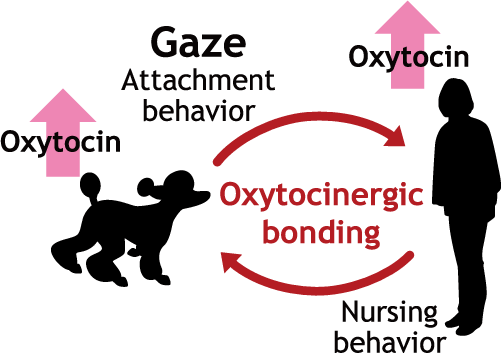

私たちがイヌに惹きつけられ,あたかも家族や親しい友人と会話するように話しかけてしまうのは,イヌが視線をアタッチメント・シグナルとして使っているからではないか。私たちはそう考え,ヒトとイヌとのみつめあい行動に注目し,イヌの注視にどのような機能があるのか調べた(Nagasawa et al., 2015)。ヒトの幼児のアタッチメントタイプを調べるストレンジ・シチュエーション・テストの設定からヒントを得て,飼い主とイヌに,初めて訪れる実験室内で自由にふれあってもらったところ,飼い主をよくみつめるイヌとその飼い主の双方の尿中オキシトシン濃度が上昇した。オキシトシンはもともと分娩や授乳に関わるホルモンであるが,最近は社会行動を制御する働きが注目されている。そこでイヌにオキシトシンを投与したところ,イヌの飼い主への注視時間が増加し,飼い主の尿中オキシトシン濃度も上昇したのである(ただし,メスイヌ限定)。少し不安な状況で,飼い主へ向けたイヌの注視がトリガーとなり,お互いのオキシトシン分泌と親和的な行動のやりとりのポジティブ・ループがつくられたのである(図1)。

このようなオキシトシンと親和的な社会シグナルを介した二個体間の関係構築のメカニズムは,げっ歯類や霊長類(ヒトも含む)の母子やつがいの雌雄を対象に研究されてきた。単なる親和関係とは区別され,特定の対象に対する特別な結びつきとして,「絆形成」と呼ばれている。上記の私たちの実験結果は,単に愛犬家を喜ばせるだけではない。用いられる社会シグナルは種によって異なるものの,異種間を含めて,哺乳類に共通する絆形成メカニズムの存在を示すことは,とかく主観的に語られがちな母子関係を共通のものさしをもって客観的に評価し,議論できるようにするという意味で,非常に有意義だと考えている。

みつめあいの起源

冒頭のイヌたちは,親子で常に一緒に行動しており,イヌ同士のコミュニケーションが(よくも悪くも)活発である。しかし,親きょうだいで優しくみつめあうことはない。そもそも動物は「みつめあい」をしない。ヒトも含めて,動物にとって直視は威嚇を意味するからである。しかし,ヒトはみつめあいを親和のシグナルとしても使っている。他の動物と同様に,イヌにとっても直視は威嚇を意味するが,おそらく彼らはヒトに対しては「みつめあい」を使い分けている。なぜイヌはそのような使い分けができるようになったのだろうか。

ヒトの目は,横長で白目(強膜)が目立つようになっている。霊長類の中で強膜に色素がなく白目になっているのはヒトだけであり,横長の程度も際立っている。樹上で暮らす種に比べて,地上で暮らす種のほうが目の横長度は大きいことから,水平方向での情報量を増やすための適応であるといわれている。また,白い強膜の露出が多いため,ヒトの視線方向は遠くからでも検知しやすくなっている。このような「何を見ているのかがわかりやすい」というヒトの目の形態は,ヒトの集団維持に関連しているらしい。霊長類では他個体との親和関係を維持するためにお互いにグルーミングをする。しかし,構成員数が多くなったヒト集団では,時間的にも物理的にも頻繁なグルーミングは難しい。そのため,グルーミングの代わりに,「視線」が意思疎通のシグナルとして活用されたという説がある(小林・橋彌,2005;ゲイズ・グルーミング仮説)。野生では避ける・隠すものであった視線が,ヒトでは積極的に交わす・表すものとなったことで,大きな集団を維持するための重要な機能を担うようになったのである。

イヌの視線コミュニケーション

一方,イヌが指差しなどのヒトの非言語コミュニケーションの理解に優れていることは,チンパンジーやオオカミとの比較研究で示されている。おそらく進化の過程でイヌが独自に獲得したものであろう。イヌの家畜化・進化の過程はいまだ不明ではあるが,ストレス応答システムの突然変異により,ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され,新奇刺激に対してある程度寛容になったことで,ヒトという異種を受け入れ,次第に意思疎通しやすい「イヌ」になったという説がある(Hare & Tomasello, 2005)。コルチゾールの過剰分泌は認知や学習能力にも影響を与えるといわれており,平たく言えば,イヌは「緩くて柔軟」になったために,ヒトのやり方を取り入れることができた,つまり,ヒトが感知しやすい視覚コミュニケーションを身につけたのである。もちろん,何もないところから急にできるようになったわけではないだろう。上記の「ゲイズ・グルーミング」を活用する素地がイヌにあったと考えられる。イヌとオオカミの共通の祖先種は地上で暮らしており,おそらくオオカミと同様に,狩りや子育てを群れで協力して行っていたはずである。また,オオカミは明るい虹彩と黒い瞳孔のコントラストを利用して,仲間同士で視線をコミュニケーションに使っているらしい(Ueda et al., 2014)。つまり,イヌは野生種であった頃から,地上で,視線をコミュニケーションに利用しながら,集団で協力して暮らすというヒトと多くの共通点を持っていたのであろう。実は,イヌもオオカミも白い強膜を持っている。オオカミはあまり白目がみえないのに対して,ヒトへ要求があるときなど,イヌはかなりの頻度で白目を見せる(図2)。白目をのぞかせる上目遣いというテクニックを,イヌがいつ獲得したのかは不明であるが,少なくとも現在,私たちヒトとイヌとの「会話」の原動力となっていることは間違いない。

さいごに

以上,「みつめあい」に焦点をあてて,ヒトとイヌのコミュニケーションについて説明してきた。あくまで仮説ではあるが,ヒトとイヌとの間に多くの共通点があり,それが種を越えた強い結びつきを生み出しているといえる。忘れてはならないことは,イヌは彼ら自身の社会をもっていることである。家畜化の長い年月を経て,ヒトに有利な性質や特徴が選択され,現在の様々な品種をもつイヌになったのは事実である。しかし,絆の形成や視線コミュニケーションのいずれも,もともと哺乳類が共通に持つシステムであり,イヌ科の野生動物が備えていたものである。ヒトはそれを利用したに過ぎない。イヌが持っている彼らの本来の世界に思いを馳せながら,末永く付き合っていきたいと思っている。

文献

- Hare, B. & Tomasello, M.(2005)Human-like social skills in dogs? Trends in Cognitive Sciences, 9, 439-444.

- 小林洋美・橋彌和秀(2005)「コミュニケーション装置としての目:『グルーミング』する視線」遠藤利彦(編)『読む目・読まれる目:視線理解の進化と発達の心理学』東京大学出版会

- Nagasawa, M., et al.(2015)Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds. Science, 348, 333-336.

- Ueda, S., et al.(2014)A comparison of facial color pattern and gazing behavior in canid species suggests gaze communication in gray wolves(Canis lupus). PLoS ONE 9 (6), e98217.

PDFをダウンロード

1