- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 93号 脳を刺激する

- tDCSには認知機能を向上させる効果があるのか?

【特集】

tDCSには認知機能を向上させる効果があるのか?

池田 尊司(いけだ たかし)

Profile─池田 尊司

2008年,京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員,大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室,同大大学院人間科学研究科,同工学研究科,金沢大学子どものこころの発達研究センター(いずれも特任助教)を経て2018年より現職。専門は認知神経科学。著書に『生理心理学と精神心理学 第Ⅲ巻』(分担執筆,北大路書房),『情動と言語』(分担執筆,朝倉書店)など。

はじめに

経頭蓋直流電気刺激法(tDCS: transcranial direct current stimulation)は,「頭皮上に貼り付けた電極に微弱な電流を流すことで身体や脳の機能が手軽に向上する」という触れ込みで語られることが多い。tDCSで使用する刺激装置は直流電源と電極で構成されているため,他のニューロイメージング研究でよく見かける大掛かりな装置を必要としない極めてシンプルなものである。使用上のガイドラインを守っている限りは非侵襲的な刺激方法であり,安全性も高い。この装置を用いて頭皮上から脳に刺激を与えることによって,脳がかかわるさまざまな身体能力・認知機能の向上につながるのではないかと考えられているのである。ここで期待されている効果は,頭皮上に陽極を置いた場所の直下に位置する皮質の働きを高め,その脳部位が担っている機能を増幅したいというものである。

認知機能に関しては,言語や記憶,思考に関するパフォーマンスの向上を狙う試みが多数行われてきた。これらの責任領域は前頭前野に集積されているため,ここが刺激のターゲットとなりやすい。特に,陽極は左の前頭前野背外側部(DLPFC: dorsolateral prefrontal cortex)を狙って設定されることが多い。これは,脳波の国際10 – 20法による電極配置におけるF3の位置に相当し,2015年に出版されたレビューによると研究報告数の56%を占めている(Santarnecchi et al., 2015)。

認知機能に対するtDCSの関与を示した最初期の研究では,F3を陽極とした刺激を行ったとき,電流を流さない偽刺激と比較して,ワーキングメモリ課題の正答率が上昇したことが報告された(Fregni et al., 2005)。また,陽極と陰極を入れ替えた場合や,運動野を陽極とした場合には正答率が変化しなかったため,左DLPFCへの刺激がワーキングメモリのパフォーマンスを向上させたことを示したものであった。この報告のあった2005年頃より,tDCSによって認知機能の向上を謳う研究が続々と登場することとなる。

ワーキングメモリとn–back課題

ワーキングメモリは,情報を一時的に保持しながら処理を行うことで認知機能を支えるシステムである(Baddeley & Hitch, 1974)。ワーキングメモリに取り込むことができる情報の数には厳しい制約があり,一度に扱うことのできるアイテム数のことを「容量(capacity)」と呼ぶ。これは単に入れものの大きさを測っているだけではなく,情報をいかに上手く整理整頓したうえで,よりたくさんの情報を保持できているかと言い換えることもできるだろう。

tDCS研究では,ワーキングメモリ容量を測るために,n–back課題がよく用いられている。これは,継時的に一つずつ呈示される刺激系列に対して,現在呈示されているアイテムとn個前のアイテムについて異同判断を求める課題である。例えばnが1のときは1–back課題と呼ぶこととなり,一つ前に呈示されたアイテムと,現在呈示されているものが同じものかどうかを判断する。そして,次のアイテムが呈示されたときには,その場からは消えているが先程まで呈示されていたものとの照合を行うこととなる。nの値が増えるに従って記憶を遡らなくてはならない数が増えるため,記憶負荷が増大して難易度も上昇する。また,一度照合が終わった過去のアイテムをワーキングメモリ内に貯めたままにしておくと,次のアイテムを取り入れる余裕がなくなるため,速やかに更新されることが求められる。この更新処理に実行系機能が関与しているものと考えられている(Miyake & Friedman, 2012)。n–back課題のパフォーマンスを測るうえでは,正答率(または信号検出理論に基づくd′)と反応時間が指標として用いられている。

tDCSの効果

これまでに多くの研究が行われてきたが,有意な向上効果を報告しているものに加えて,効果がない,または成績低下を報告しているものさえあるというのが2020年末の時点での概観である(Polizzotto et al., 2020)。そのため,以前ほど楽観的にtDCSの効果を受け入れて良いものかどうか,懐疑的なレビューも行われるようになってきている。ここで,留意しておくべきポイントは出版バイアスの問題であり,比較的初期の研究においては,認知機能の有意な向上効果がみられた研究のみが論文化されていた可能性がある。近年では,研究手法・手順が妥当であればネガティブデータも等しく採択される潮流が産まれつつあり,それに伴って否定的な結果も公表されるようになってきたのではないかと考えられる。

これを踏まえたうえで公表された論文を概観してみると,tDCSの効果が得られるかどうかは,当初想定していたほど単純なものではないことが見えてくる。tDCSをかけるタイミングをワーキングメモリ課題遂行前にする(オフライン刺激)か,遂行中にする(オンライン刺激)か,刺激を印加する時間や電流の強さをどうするか,はたまた疾患の有無など,統制すべき変数は多岐にわたることがわかってきたのである。この刺激条件であれば確実に認知機能が向上するという必勝パターンは見つかっていないのが現状である。

tDCSで刺激を与えることによって,脳内で電圧や電流の向きがどのように変化するのかを調べたシミュレーションの結果からは,陽極直下の皮質を選択的に刺激できているわけではなく,脳全体にわたって刺激の影響が生じていることや,陰極の設置場所によっても刺激が加わりやすい場所が変わることが示されている(Bai et al., 2014)。ここでは,同じく非侵襲的刺激法の一つである経頭蓋磁気刺激法(TMS: transcranial magnetic stimulation)のように狙った部位をピンポイントで刺激できているわけではないことに注意する必要がある。刺激パラメータのちょっとした違いや,各個人の頭の大きさや構造,そして当日のコンディションの違いに至るまで,効果の有無へとつながっていることも充分考えられるのである。

認知機能の研究においては,最終的に知りたい事柄はパフォーマンスが向上するかどうかという行動面での作用であるが,これを媒介する脳の働きの変化も同時にみておくことの重要性が高まってきている。行動面での変化がなかった場合でも,脳の活動パターンには変化があった可能性は考えられ,その変化が期待した行動変容を引き起こすものであったかどうかを検証するというプロセスも必要となるであろう。

脳機能イメージングを併用した検証

筆者らの研究グループは,tDCSによってWM容量の向上がみられるかどうか,そして脳活動にどのような変化が出るのかを脳磁図(MEG: magnetoencephalography)を用いて検証した(Ikeda et al., 2019)。実験参加者は右利きの健常成人24名で,同じ参加者がtDCSの実刺激条件と偽刺激条件の双方に参加するクロスオーバーデザインを採用した。参加者の割り付けは,二重盲検法によって実験者にもわからないように行われた。

tDCSによる電気刺激は,F3に陽極,反対側のF4に陰極を設置し,まず13分間2mAで刺激した後に20分間の休憩を挟み,さらに13分間2mAで刺激するというシークエンスを用いたオフライン刺激であった。これは,刺激をやめた後でも運動野の興奮性が長時間持続することが報告されているパラメータに準じている(Monte–Silva et al., 2013)。

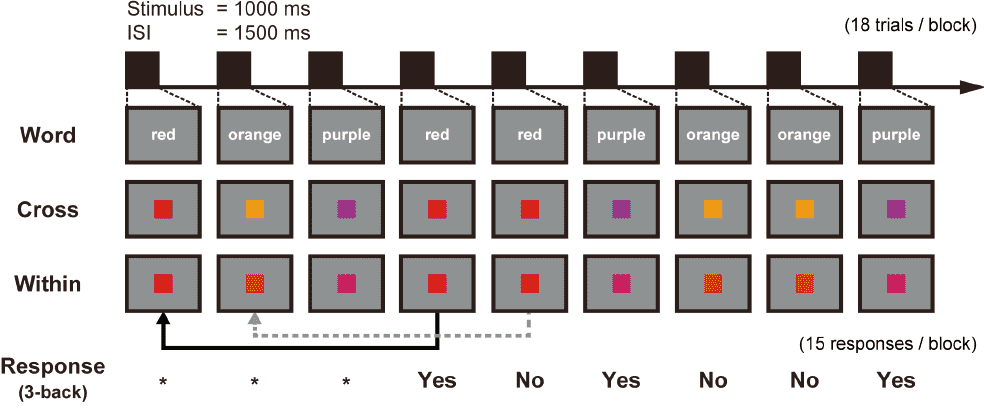

それぞれの視覚刺激はスクリーン中央に1秒間呈示され,1.5秒の間隔を置いて次の視覚刺激が呈示される。1ブロックは18個の刺激で構成される。1段目:色名単語を呈示するWord条件の呈示順序例。2段目:色名と対応する色票を呈示するCross条件。3段目:色名による弁別が困難な色票を呈示するWithin条件。4段目は3-back課題の正答パターンを示す。

参加者はMEG装置内で脳機能データを取りながら3種類の視覚性3–back課題を行った(図1)。記憶するアイテムとして色名単語を用いた言語的負荷の高いもの(Word条件)・色名の指し示す色票を用いたもの(Cross条件)・色名による弁別が困難な小色差で視覚的負荷の高いもの(Within条件)の3条件である。もし左DLPFCの活動を特異的に亢進させるのであれば,情報の更新にかかわる働きは等しく上昇し,特にWord条件では左前頭葉が言語機能を担うことから記憶容量の増大効果が他の条件よりも大きくなるのではないかという仮説のもと,実験を行った。

行動成績に関しては,d′および反応時間ともにtDCS刺激の有意な効果はみられなかった。ここで「有意差なし」として研究を終えてしまうと,単純に刺激が皮質まで届いていなかっただけともとらえられてしまうため,tDCSで刺激を与えた後に,皮質ではどのような変化が起こっていたのかをみることにした。

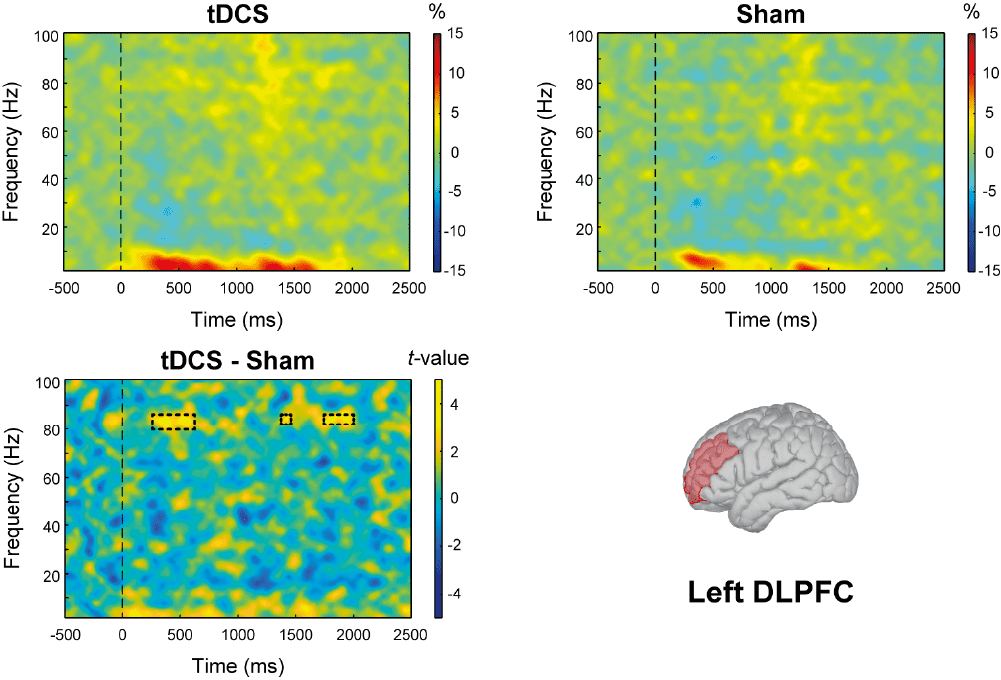

横軸は時間の経過を表し,0msは視覚刺激の呈示開始時を示す。(左上・右上)刺激呈示直前の時刻を基準とした場合の各条件の信号変化率。(左下)点線部はSham条件よりもtDCS条件で有意に信号変化が大きかった箇所を示している。DLPFC = 前頭前野背外側部

DLPFCの局所的な活動を推定するために,30Hz以上のガンマ波に着目してMEGデータを解析したところ,82 – 84Hz付近でパワーの増大が認められた(図2)。この結果からは,tDCSによってガンマ波の振幅が大きくなることがわかり,皮質の活動には変調がもたらされていたことが確かめられた。それでは,活動が亢進したはずのDLPFCがワーキングメモリ容量を押し上げることができなかったのはなぜであろうか。

ワーキングメモリ課題の遂行時には前頭葉と頭頂葉が協調して働き,シータ波とガンマ波の位相振幅カップリング(PAC: phase–amplitude coupling)によって通信が行われていると考えられている(Roux & Uhlhaas, 2014)。MEGデータの解析を進めたところ,言語的負荷がかかるWord条件ではPACがむしろ低下してしまっていたことがわかった。つまり,今回の実験結果は,tDCSによる刺激によってガンマ波は増えるものの,その出現タイミングが記憶の向上を促すものではなかったことが示唆されるのである。

まとめ

健常成人を対象とした著者らの実験では,残念ながらワーキングメモリ容量を有意に向上させる効果は得られなかった。また,tDCSによってガンマ波の振幅増大を引き起こすことはできていたものの,頭頂葉との長距離ネットワークを構成するシータ波への寄与はみられなかった。

これはtDCSの効果に疑義を投げかける結果となったが,脳そのものの働きをさらに詳しく知る必要があることも示唆している。陽電子断層撮像法(PET: positron emission tomography)を用いた研究では,F3への刺激によって線条体におけるドーパミン放出が促進されるという結果も報告されている(Fukai et al., 2019)ことから,脳のさまざまな領域と結合を持っている線条体が賦活されると,tDCSによる電流刺激という一次的な効果に加えて,ドーパミン系を介した二次的な効果が脳全体に及ぶことも予測される。tDCS刺激の作用機序を理解するためには,陽極直下の局所的なものだけではなく,脳全体にどのような影響を及ぼすのかを検証することが,tDCS研究における課題であるといえる。外傷や脳卒中などの原因によって脳に損傷を受けた後では,他の領域が損傷された機能を代償するような働きをみせることがあるように,tDCSによって一時的な外乱が与えられた場合でも,刺激の焦点領域以外の領域との相互作用を通して,さまざまな出力が得られることは想像に難くない。このような動的システムとしての脳をとらえる解析手法など,tDCSの作用機序解明を通じてニューロイメージング研究自体も発展を遂げることが期待される。

文献

- Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), Recent Advances in Learning and Motivation (Vol. 8, pp. 47–90). New York: Academic Press.

- Bai, S., Dokos, S., Ho, K. A., & Loo, C. (2014). A computational modelling study of transcranial direct current stimulation montages used in depression. Neuroimage, 87, 332–344.

- Fregni, F., Boggio, P. S., Nitsche, M., Bermpohl, F., Antal, A., Feredoes, E., Marcolin, M. A., Rigonatti, S. P., Silva, M. T., Paulus, W., & Pascual–Leone, A. (2005). Anodal transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex enhances working memory. Experimental Brain Research, 166(1), 23–30.

- Fukai, M., Bunai, T., Hirosawa, T., Kikuchi, M., Ito, S., Minabe, Y., & Ouchi, Y. (2019). Endogenous dopamine release under transcranial direct–current stimulation governs enhanced attention: a study with positron emission tomography. Translational Psychiatry, 9(1), 115.

- Ikeda, T., Takahashi, T., Hiraishi, H., Saito, D. N., & Kikuchi, M. (2019). Anodal transcranial direct current stimulation induces high gamma–band activity in the left dorsolateral prefrontal cortex during a working memory task: A double–blind, randomized, crossover study. Frontiers in Human Neuroscience, 13, 136.

- Miyake, A., & Friedman, N. P. (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: Four general conclusions.. Current Directions in Psychological Science, 21(1), 8–14.

- Monte–Silva, K., Kuo, M. F., Hessenthaler, S., Fresnoza, S., Liebetanz, D., Paulus, W., & Nitsche, M. A. (2013). Induction of late LTP–like plasticity in the human motor cortex by repeated non–invasive brain stimulation. Brain Stimulation, 6(3), 424–432.

- Polizzotto, N. R., Ramakrishnan, N., & Cho, R. Y. (2020). Is it possible to improve working memory with prefrontal tDCS? Bridging currents to working memory models. Frontiers in Psychology, 11, 939.

- Roux, F., & Uhlhaas, P. J. (2014). Working memory and neural oscillations: alpha–gamma versus theta–gamma codes for distinct WM information? Trends in Cognitive Sciences, 18(1), 16–25.

- Santarnecchi, E., Brem, A.–K., Levenbaum, E., Thompson, T., Kadosh, R. C., & Pascual–Leone, A. (2015). Enhancing cognition using transcranial electrical stimulation. Current Opinion in Behavioral Sciences, 4, 171–178.

PDFをダウンロード

1