- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 94号 ヒューマン・コンピュータ・インタラクション

- VR空間における身体化感覚

【特集】

VR空間における身体化感覚

小川 奈美(おがわ なみ)

Profile─小川 奈美

2017年,東京大学大学院学際情報学府修士課程修了,2020年,同大学大学院工学系研究科博士課程修了。同年より現職。東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター 共同研究員を兼任。博士(工学)。専門はバーチャルリアリティ,アバタ,身体性。著書に『トコトンやさしいVRの本』(分担執筆,日刊工業新聞社)。

はじめに

バーチャルリアリティ(VR)は,五感的な主観体験を人工的に作り出す情報技術であり,ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)分野の一領域であると考えられる。VRが感覚呈示を行う技術であるという性質上,VR技術の発展は,人間がいかに現実を認識しているかを明らかにする心理学研究の知見によって支えられてきた。一方で,近年のVR技術の著しい発展は,新しい心理学研究の可能性を切り拓いてきている。特に,ユーザの身体動作を精度よく低遅延でトラッキングし,バーチャル空間内の身体(アバタ)の動きとして反映させる一連の技術は,自己意識の研究に新たな展開をもたらしてきた。

本稿では,筆者らがこれまでに行ってきた研究紹介を中心に,VR分野の身体化感覚(Sense of Embodiment)研究の概観を紹介する。さらに,心理学者へのラブコールとして,VRを用いた心理学研究の今後の展望と期待を述べる。

身体化感覚(Sense of Embodiment)

「自己とは何か?」「何が自己を自己たらしめるか?」といった根源的な自己意識にまつわる問いは,哲学・心理学・神経科学・認知科学など多様な分野から異なるアプローチによって探求されてきた。Gallagher(2000)は,最小限の自己(感)としてのミニマル・セルフ(Minimal Self)が,行為主体感(Sense of Agency)と所有感(Sense of Ownership)から構成されると提唱した。Gallagherの定義では所有感は身体的側面に限定されないが,その後の実証研究の展開としては,身体に対する所有感である身体所有感(Sense of Body Ownership)が主な関心の対象となっており,本稿でも以降,身体所有感を取り扱う。VR分野では,行為主体感・身体所有感の2つの感覚に加えて,自己位置感覚(Sense of Self–location)を併せた感覚を身体化感覚として取り扱うことが多い(Kilteni et al., 2012)。つまり,行為主体感・身体所有感は,VR空間での身体化感覚の要素として捉えられている。

VRを用いた身体所有感錯覚

身体所有感を実験的に操作・検証可能とし,実験心理学の対象たらしめたのは,(Botvinick & Cohen, 1998)によるラバーハンド錯覚の報告だろう。この論文によって,多感覚の同期刺激によって外界の対象への身体所有感の生起が可能であることが示されたとともに,身体所有感研究における簡便かつ系統的な手法が開発されたとも言える。この実験パラダイムを利用し,視触覚刺激の時空間的同期やラバーハンドの見た目・配置等を操作変数とする,身体所有感の生起に必要な刺激の境界条件を探る心理学研究が多数行われてきた。他方,VR分野での身体所有感研究のパラダイムシフトは,バーチャルハンド錯覚の報告(Sanchez–Vives et al., 2010)であると言えよう。さらに,手だけでなく全身アバタに対しても身体所有感が生起する現象として,フルボディオーナーシップ錯覚が報告されている。視覚と触覚による多感覚刺激の同期を利用しているラバーハンド錯覚とは対照的に,バーチャルハンド錯覚やフルボディオーナーシップ錯覚は視覚と運動の同期を通じて実現されるが,ともに対象や時空間的条件の制約など共通する要因が多く,同じ身体所有感の錯覚現象であるとされている。

日常生活の中でラバーハンド錯覚を体験する機会はほとんどないが,バーチャルハンド錯覚やフルボディオーナーシップ錯覚は,コンシューマ向けVR機器の多くのユーザが日々体験している現象である。この観点は,VR分野での身体所有感研究の重要さを語る上で,また潮流を理解する上でも重要だろう。つまり,VR技術の普及に伴いバーチャルアバタの身体化を通じた身体拡張・身体変容体験が一般に浸透する中で,その影響を正負両側面から迅速かつ注意深く議論する必要があり,身体所有感錯覚はそのツールとして注目を集めている。同時に,VRが実社会で既に用いられている技術であることから,身体所有感錯覚を利用したアバタの身体化の活用の仕方を模索する方向性も見られる。例えば,技術を用いて人間の能力を向上させることを目的とする人間拡張(Human Augmentation)の分野がその一例だ。人間の能力的限界は身体の制約を受けていることが多いため,新たな(認知的)身体を工学的に設計可能とするための,原則の理解と体系化が求められている。さらには,アバタへの身体化体験がもたらす心理的影響を明らかにすることで,工学的に活用することもできる。例えば,実際の身体とは異なる属性を持ったアバタへの身体化は,潜在的偏見を減らす可能性があることが示されている(Peck et al., 2013)。鳴海(2019)は,身体変容に基づいて認知を拡張する工学技術の体系をゴーストエンジニアリングと定義している。

このように,VRを用いたアバタへの身体化に関する研究は,基礎的な検討から応用まで幅広く行われている。以下では,筆者らがこれまでに行ってきた研究を中心に,VRでのアバタへの身体所有感・行為主体感をテーマとする研究を紹介する。

身体に根ざした空間知覚

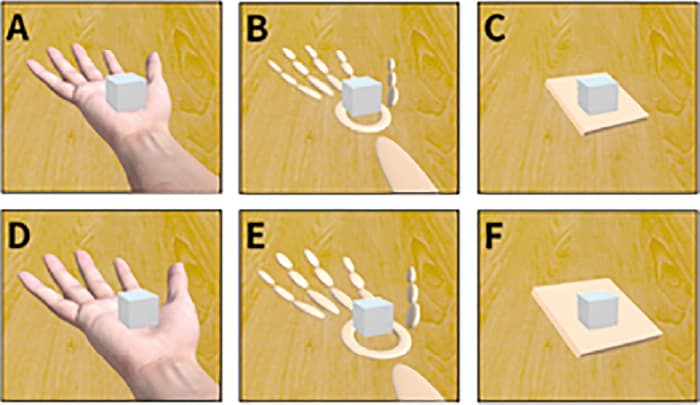

見た目の抽象度と大きさ(等倍/1.25倍)の異なるバーチャルハンドを用いた際の物体のサイズ知覚を検討した。

身体所有感錯覚を利用して身体を知覚的に変容させることで,現実世界で自己身体が果たす役割が浮き彫りとなる。特に,身体所有感錯覚によって知覚的な身体サイズを操作することで空間知覚が変化することが知られており,身体に基づく空間認知(Body–based Scaling)と呼ばれている。さらに,アバタの認知的側面も空間知覚に影響することが知られている。Banakouら(2013)は,VRで子供の全身アバタに身体化すると,同身長の大人アバタへの身体化に比べて,物体の大きさがより大きく知覚されることを示した。

筆者らは,バーチャルハンドの表示サイズと見た目の抽象度を操作し,バーチャルハンドの見た目の抽象度がBody–based Scalingに与える影響を検討した(Ogawa et al., 2019)(図1)。ここで,身体所有感錯覚において,対象が人間の身体に似た見た目をしているほど錯覚が生じやすいことが知られている。このため,バーチャルハンドの見た目が抽象的な場合には身体所有感が生じづらく,さらにBody–based Scalingが生じづらい,つまりバーチャルハンドの大きさが変化しても物体のサイズ知覚に影響しづらいと予想した。結果は予想通り,バーチャルハンドの見た目が人型である場合にはBody–based Scalingの効果が確認されたが,抽象化されたアバタではほとんど除去されることが示された。この結果は,アバタの見た目に関して,身体所有感の生起しやすさと,アバタのスケールに応じた空間知覚の影響の受けやすさの間でのトレードオフが存在することを示唆するものであり,VRでのアバタの見た目をデザインする指針となる知見である。

このように,Body–based Scalingは身体が外界の空間知覚の基準となるという考えである。しかし,ここで自分が小人になったことを想像してみていただきたい。自分が小さくなっているとも外界が大きくなっているとも解釈可能なはずである。こうした曖昧性に着目し,筆者らはVRで瞳孔間距離を変化させた際の身体サイズ知覚と外界の空間知覚の関係性を調査した(Mine et al., 2020)。結果,瞳孔間距離は主に身体サイズの知覚に影響することが示された。

身体と空間の関係性は,従来実験するのが困難だったこともあり,未検討・未解明な点も多い。さらに,VR空間では主観的距離が過小評価されやすく,現実世界と比べて空間知覚が大きく歪む(Renner et al., 2013)といった課題が存在する。こうした課題に対処する目的からも,身体が空間知覚に与える影響の解明から応用まで,VRを用いた研究の期待は高い。

融合身体(Virtual Co–embodiment)

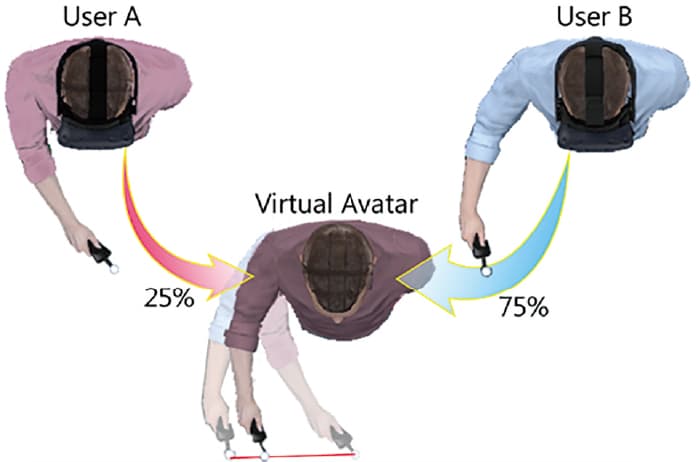

2人のユーザの手先位置の加重平均を取り,残りの身体部位の動きをInverse Kinematicsを用いて推定することで,アバタの動きが決定された。2人のユーザは,それぞれ一人称視点から同一のアバタを身体化する

アバタを用いることで,見た目だけではなく,機能的な身体変容も作り出すことが可能だ。例えば,他人の身体の一部を操作したり,他人と協調して一つの身体を操作したりできる。筆者らの研究(Fribourg et al., 2020)では,このようにバーチャルな身体を複数の存在(人,ロボット,エージェント等)で操ることを「融合身体(Virtual Co–embodiment)」として定義し,2人のユーザ同士の融合例における実証的なシステムを提案した(図2)。

融合身体の考えを用いると,実世界の遠隔ロボットを複数のユーザが協調して同時に操作したり,熟練者と初心者が一つの身体を用いるような従来にないトレーニング・技能伝達システムを構築することができる。ここで問題となるのが,融合アバタに対して部分的な制御しか持たないユーザが,アバタが自分自身の身体であると感じられるか(身体化できるか),またどのように,そしてどの程度巧みにアバタを制御するか,さらにその心理的影響はあるか,という観点である。筆者らは,本観点からの基礎的検討として,融合身体における動作の種類と各ユーザの運動制御率とが,行為主体感に与える影響を検討した(Fribourg et al., 2020)。

本研究での行為主体感に関する実験結果は,心理学分野での先行研究(Wegner et al., 2004)から予想される仮説を概ね支持するものであった。それでは,VR研究は心理学分野で既知の知見を援用するのみであって,エンジニアリングとしてのVR研究がサイエンスとしての心理学分野に貢献することはないのだろうか? 筆者は,融合身体システムが心理学研究にも利用可能であると考えている。例えば,複数人が共同行為をおこなう際の集合的な認知モードであるwe–mode(Gallotti & Frith, 2013)研究の文脈では,融合身体を用いて私(I)でも我々(We)でもある特殊な実験系を構築することで,現象理解の促進が可能であると考えている。

おわりに

指の伸びたバーチャルハンドでピアノを操作できる。

本稿では,VR空間のアバタへの身体化感覚に関する研究を紹介した。最後に,心理学者へのラブコールとして,心理学とVRの交点にまつわる個人的な想いを述べたい。筆者は学部時代に心理学を専攻し,大学院から専攻を変えてVRの研究室に所属を移した。心理学研究からVR研究の場に身を移して印象的だったのは,研究をデモ展示する機会の多さである。研究を他者に伝達するプロトコルとしては論文の形式が一般的であるが,VR分野では,研究のエッセンスを体験として他人に伝えることができるのである。心理学に触れている者であれば錯視作品が与えるインパクトの強力さを理解していただけると思うが,百聞は一見に如かず,そして百見は一体験に如かず,なのである。筆者がこのことを痛感したのは,大学院で研究室に所属して間もなく,指の伸びたバーチャルハンドでピアノを弾けるシステムである「えくす手」(小川ら, 2018)を制作した際である。身体所有感もラバーハンド錯覚も知識としては理解していたものの,変形したバーチャルハンドを自分の身体として自在に操る感覚はとても新鮮であり,問われずとも「まさに自分の身体だ」と感じることができた。さらに,現実にはありえない体験を自分自身が創造できることの面白さに魅了された。

こうした言語的・要素還元的には捉えきれない体験そのもののインパクトが,VRを用いた研究の面白さであり,同時に課題であるとも感じている。アバタの身体化感覚研究においても質問紙評価が主要なメトリクスとして用いられることは多いが,言語や数値を介した評価がVRでの多感覚的な体験を真に記述しきれているのだろうかと,課題に感じている。実際にこのような課題意識がVRやHCIの分野で検討されていない訳ではなく,学会でもデモンストレーションが発表形式として一般に浸透しており,論文によるプレゼンテーションとは別の評価軸として,体験そのものが重視されていると言える。このような取り組みに加え,心理学者の方々がVRを用いた研究に取り組むことで,VR研究に新たな展開が生じることを筆者は期待している。本稿がそのきっかけとなれば幸いである。

文献

- Banakou, D., Groten, R., & Slater, M. (2013). Illusory ownership of a virtual child body causes overestimation of object sizes and implicit attitude changes. PNAS, 110(31), 12846–12851.

- Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands “feel” touch that eyes see. Nature, 391(6669), 756.

- Fribourg, R., Ogawa, N., Hoyet, L., Argelaguet, F., Narumi, T., Hirose, M., & Lecuyer, A. (2020). Virtual co–embodiment: Evaluation of the sense of agency while sharing the control of a virtual body among two individuals. IEEE TVCG, Early Access.

- Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: Implications for cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 14–21.

- Gallotti, M., & Frith, C. D. (2013). Social cognition in the we–mode. Trends in Cognitive Sciences, 17(4), 160–165.

- Kilteni, K., Groten, R., & Slater, M. (2012). The sense of embodiment in virtual reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 21(4), 373–387.

- Mine, D., Ogawa, N., Narumi, T., & Yokosawa, K. (2020). The relationship between the body and the environment in the virtual world: The interpupillary distance affects the body size perception. PLoS ONE, 15(4), e0232290.

- Ogawa, N., Narumi, T., & Hirose, M. (2019). Virtual hand realism affects object size perception in body–based scaling. IEEE VR ’19, 519–528.

- Peck, T. C., Seinfeld, S., Aglioti, S. M., & Slater, M. (2013). Putting yourself in the skin of a black avatar reduces implicit racial bias. Consciousness and Cognition, 22(3), 779–787.

- Renner, R. S., Velichkovsky, B. M., & Helmert, J. R. (2013). The perception of egocentric distances in virtual environments – A review. ACM Computing Surveys, 46(2), 1–40.

- Sanchez–Vives, M. V., Spanlang, B., Frisoli, A., Bergamasco, M., & Slater, M. (2010). Virtual hand illusion induced by visuomotor correlations. PLoS ONE, 5(4), e10381.

- Wegner, D. M., Sparrow, B., & Winerman, L. (2004). Vicarious agency: Experiencing control over the movements of others. Journal of Personality and Social Psychology, 86(6), 838–848.

- 小川奈美・鳴海拓志・伴祐樹・櫻井翔・谷川智洋・廣瀬通孝. (2018). えくす手:バーチャルな拡張身体を用いたピアノとのインタラクション. 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 23(3), 91–101.

- 鳴海拓志. (2019). ゴーストエンジニアリング:身体変容による認知拡張の活用に向けて. 認知科学, 26(1), 14–29.

PDFをダウンロード

1