- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 95号 ヒトのアタッチメント再考

- 霊長類研究からみたアタッチメント

【特集】

霊長類研究からみたアタッチメント

齋藤慈子(さいとう あつこ)

Profile─齋藤慈子

2005年,東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。2018年より現職。理化学研究所脳神経科学研究センター 客員研究員。専門は発達心理学・比較認知科学・進化心理学。著書に『ベーシック発達心理学』『正解は一つじゃない 子育てする動物たち』(ともに共編著,東京大学出版会),『進化でわかる人間行動の事典』(分担執筆,朝倉書店)など。

はじめに

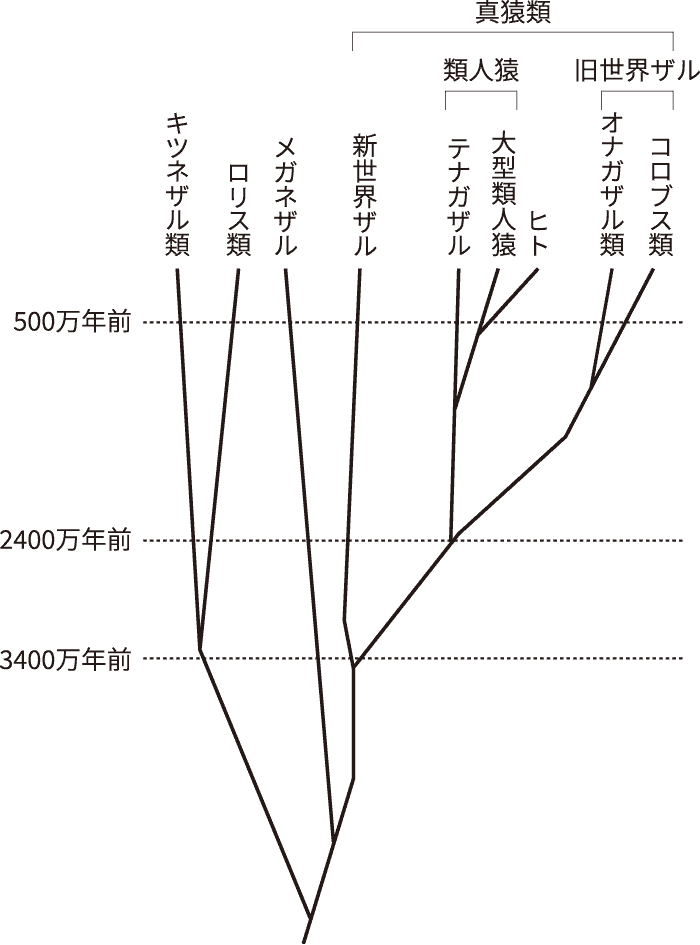

アタッチメント理論が提唱された背景に,ハーロウのアカゲザルの研究があることは有名である。ボウルビィは,動物行動学,進化生物学の視点を取り入れて,アタッチメントを解説しており,彼の著書には,アカゲザル(オナガザル類)をはじめ,キツネザル(キツネザル類),マーモセット(新世界ザル),ヒヒ,パタスモンキー(オナガザル類),チンパンジー,ゴリラ(大型類人猿,図1参照)など,様々な霊長類種が登場する。ボウルビィは,ヒトの独自性を認めつつも,動物,とりわけ私たちに近いヒト以外の霊長類の知見から,ヒトのアタッチメントについて理解が深められると考えていた1。

アカゲザルの研究から

ヒトは進化的な存在であり,ボウルビィも指摘したように,ヒトと系統発生的に近いヒト以外の霊長類には共通する特徴がある。他の哺乳類と比較して,霊長類では繁殖速度が遅い,つまり妊娠期間や出産間隔が長く,多くの場合一産一子で,生まれた子は成長速度が遅く,長い期間をかけて育てられる。哺乳類であるため,子の生存には母親による授乳という養育行動が必須である。多くの種では,直接的な世話を担うのは母親で,生後しばらくの間,子どもは四六時中母親と密着し,また母親による育児放棄はほとんどないとされる。こういった共通点の存在から,ヒトのアタッチメント形成とその発達後の影響について理解を深めるべく,アカゲザルを主な対象として,母親の養育行動と母子関係に関する研究が,精力的に行われてきている。

ヒト以外の霊長類を対象とした場合,ヒトでは困難な実験的操作が可能である。母親と分離して,同齢の仲間と育てる母性はく奪が,発達に与える影響を調べた研究や,出産直後に母子を入れ替える里子実験によって,養育環境と遺伝の影響を切り離した研究も行われている。こういった研究によって,母子分離の発達への影響だけでなく,環境が母親の養育行動に与える影響や,子どもの気質とアタッチメント関係の関連,養育環境の違いがもたらす成長後の生理的な変化などの知見が蓄積されてきている。ヒトと同様に,養育環境が脳の発達や神経伝達物質に影響を与えること,遺伝と環境の交互作用があることなども報告されている2。

霊長類の養育個体との関係の多様性

ただし,霊長類であれば,アタッチメントのメカニズムも共通であり,アカゲザルの知見はすべてヒトに応用可能である,と安易に結論づけることには注意が必要である。ボウルビィも「低次のサル」と記述しているように1,研究者は,ヒト以外の霊長類を,ヒトの単純化されたモデルととらえていないだろうか。他のモデル動物をヒトの理解に用いる際にも留意しなければならない点であるが,生物は共通祖先から分岐したのち,それぞれ独自の進化を遂げているため,いわゆる“下等”とされる動物は,必ずしもヒトの単純化されたモデルというわけではない。

アカゲザルでは,母親と子どもの関係は多くの場合調和的で,生後しばらくの間,母子は密着して過ごす。こういった種では,母子関係が社会性の発達に大きな影響を持つことは間違いないであろう。しかし,一口に霊長類といっても,子どもと養育個体の関係は多様である。

新世界ザルのマーモセット(図2)やタマリンは,父母とその子どもを中心とした家族で生活しているが,一度に母親の体重の10%程度の大きな子を双子で産むことが多く,さらに母親は出産後1週間程度で次の子どもを妊娠することもあり,非常に多産である。子育ての負担が大きいためか,母親に加え父親だけでなく,兄姉個体も積極的に子育てに参加し,乳児は生後直後から母親以外の個体にも背負われる3。

同じく新世界ザルのティティ(図3)は,オスメスのペア間の絆が強く,一産一子であるが,子育ての大半を父親が担う。そのため,子どもはアタッチメントを父親に形成するようである。子どもは母親と一緒にいたとしても,父親と分離させられることで,ストレスホルモンのコルチゾール値が高くなるという4。

©Geoff Gallice, 2012 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_ggallice_-_Tocón_con_cría.jpg)

アカゲザルと同じ旧世界ザルのコロブス類(図4)も,養育個体との関係はアカゲザルと異なり,母親以外のメスによる世話行動がよく見られる。乳児は生後初日から母親以外の個体とかかわりを持ち,母親は,乳児を他個体に預けることで,食事に専念できるという5。

ヒトに近い類人猿でも,子育ての在り方は多様である。核家族的な社会構造をもつテナガザルでは,子どもは父親に抱かれることはない。チンパンジーは乱婚で父親と子どもの血縁関係が不明瞭なため,積極的な父親と子のかかわりは見られず,母子中心の子育てが行われるが,オスを含む世話好きな個体が血縁関係のない子の世話をすることもある。ゴリラは主に一夫多妻制で,離乳後の子どもは父親から世話を受ける3。

こういった多様性が見られる中で,はたしてアカゲザルを中心とした研究の結果だけから,ヒトのアタッチメントを考えることが妥当だろうか。ヒトを含め,それぞれの種の社会性,子どもの育つ環境の多様性を考慮して議論しなければならない。

ヒト以外の霊長類の研究で留意すべき点

先にヒト以外の霊長類を対象とする利点として,ヒトでは行えないような養育環境の実験的操作が可能である点に触れたが,ヒトに近いがゆえに,動物福祉の観点から,社会的環境のはく奪など,大きな苦痛をもたらすような操作は安易には行えない。また,できるだけ実験対象とする個体の数を減らす必要もあり,繰り返し同じような実験・研究を行うことにも制限がある。このことは,心理学,比較認知科学の分野でも問題となっている再現性の危機にもつながりうる。霊長類の認知研究では,プロジェクトとして,複数の研究室が再現性を追究する動きもある6。アタッチメント研究においても,アカゲザルを含むマカクザルや,マーモセット類では,世界各地でコロニーが飼育されているという利点を生かして,同様の条件で結果を比較,蓄積できるような仕組みの構築が期待される。

また,条件を統制したうえでの実験は,要因を絞り込むことができるという利点がある反面,“不自然な”環境でみられる行動を対象とすることになり,一般化可能性の問題もはらんでいる。生態学的妥当性という問題もまた,ヒト以外の霊長類のアタッチメント研究を行う上で,留意すべき点である。

進化的な視点がアタッチメント理論の背景にあるが,ボウルビィの時代以降の進化生物学の発展を,十分に取り込んだ議論がされてきているのかも気になるところである。これまでの研究から,ヒト以外の霊長類の複数の種で,母親(父親)の養育行動に一貫した個体差があること7,上述のように,養育環境の違いが生理的・解剖学的変化をもたらすこと,環境の影響の受け方にも遺伝的な基盤・多様性が存在することがわかっている。これらのことから,養育行動の個体差,アタッチメントの個体差の存在を,進化的に議論する必要はないだろうか。つまり,安定型のアタッチメントが,ヒトを含む各動物種にとって“典型”とは言い切れない可能性もあるのではないだろうか8。アタッチメントのタイプに“典型”,“異常”という言葉を使うこと自体を再考すべきかもしれない。

特殊な霊長類,ヒト

ここまで,ヒト以外の霊長類について述べてきたが,我々ヒトはどのような霊長類なのだろうか。ヒトも哺乳類であり霊長類であることから,授乳が必須で,子ども期が長く,子どもは長期間世話を受ける必要があるという点は,他の霊長類と共通している。しかし,特異な点ももちろんある。他の霊長類の多くは,自力で母親にしがみつくだけの身体運動能力を持って生まれてくるのに対し,ヒトの場合,二足歩行と,脳の大型化のため,子どもは未熟な状態で生まれてくるようになった。さらに,長寿化や脳の大型化にともない,子ども期はますます長くなった一方で,他の大型類人猿に比べて授乳期間と出産間隔は短くなっている。多くの霊長類の子どもが,離乳後,食に関しては自立するのに対して,ヒトの子どもは離乳後も食を大人に依存する。つまり,ヒトは未熟で労力的にも時間的にも非常に手のかかる子どもを,同時に複数育てるような子育てをする。他の霊長類が,上の子の世話がほぼ必要なくなった後に,次の子を産むのとは大きな違いである。

その結果,きょうだい間の葛藤も強く存在する。ボウルビィは,子どもの養育と対立し,両立させることが非常に困難で,養育行動を阻害するものとして,他の子ども達の要求を挙げているが1,ヒトの子育ては多くの場合,そういった阻害要因がある中で行われるものと考えられる。母子の調和的な関係性が基本のアカゲザルモデルから,ヒトのアタッチメントを考えることには限界があるだろう。

手のかかる子を同時に複数長期間にわたって育てるヒトでは,多くの霊長類,哺乳類が行っている母親単独での子育ては難しい。ヒトは,共同繁殖をする種といわれ,母親だけでなく父親や祖父母,非血縁個体による子どもの世話,アロマザリングが広くみられる3。こういった観点からすると,コロブスやマーモセット,タマリン,ティティの養育行動やアタッチメントの発達を研究する意義は大きいかもしれない。

ヒトを特殊なものにしているものとして,文化の存在があることも言うまでもない。養育環境,子育てや家族の在り方は,時代,地域によって多様である。そして文化自体によって,我々ヒトという種も進化してきているともいわれる。文化により生物としては不適応な行動,少子化が広まっている可能性も指摘されている9。我々ヒトは,文化的産物である道具を使い,子どもと養育者のかかわりの在り方も変えている。ミルクと哺乳瓶によって,母親以外の個体でも授乳を行えるようになったことは,大きな変化の一つといえるが,母親以外のヒトだけでなく,モノ,制度も含めたアロマザリングを前提として,ヒトの子どもが育つ環境を考えなければならないだろう10。

20世紀後半の「父親は仕事,母親は家事育児」という“伝統的”性別役割分業が一般的だった時代に,母子関係を中心としたアタッチメント研究は,妥当(?)だったのかもしれない。しかし,共働き家庭の増加だけでなく,専業主夫家庭,シングルファザーやシングルマザー家庭,ステップファミリー,養子縁組や里親制度による子育て,同性カップルによる子育てなど,家族の在り方,子どもの育つ環境が,変化・多様化している中で,母親との“典型”的なアタッチメントを“よし”とするアタッチメント研究を続けていくことの意義と問題を,改めて考える必要があるのではないだろうか。

文献

- 1.Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York, NY: Basic Books.

- 2.Suomi, S. J. (2016). Attachment in rhesus monkeys. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (pp.133–154). New York, NY: Guilford.

- 3.齋藤慈子・平石界・久世濃子(編)(2019). 『正解は一つじゃない 子育てする動物たち』東京大学出版会

- 4.Hoffman, K. A., Mendoza, S. P., Hennessy, M. B., & Mason, W. A. (1995). Responses of infant titi monkeys, Callicebus moloch, to removal of one or both parents: Evidence for paternal attachment. Developmental Psychobiology, 28(7), 399–407.

- 5.Xi, W., Li, B., Zhao, D., Ji, W., & Zhang, P. (2008). Benefits to female helpers in wild Rhinopithecus roxellana. International Journal of Primatology, 29(3), 593–600.

- 6.Many Primates, Altschul, D. M., Beran, M. J., Bohn, M., Call, J., DeTroy, S., … Watzek, J.(2019). Establishing an infrastructure for collaboration in primate cognition research. PloS One, 14(10), e0223675.

- 7.Shinozuka, K., Yano–Nashimoto, S., Yoshihara, C., Tokita, K., Kurachi, T., Matsui, R., … Kuroda, K. O. Alloparental care requires the medial preoptic area in primates. (submitted).

- 8.Simpson, J. A., & Belsky, J. (2016). Attachment theory within a modern evolutionary framework. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (pp.91–116). New York, NY: Guilford.

- 9.Henrich, J. (2015). The secret of our success. Princeton: Princeton University Press. (ヘンリック/今西康子(訳) (2019). 『文化がヒトを進化させた』 白揚社)

- 10.根ヶ山光一 (2021). 『「子育て」のとらわれを超える:発達行動学的「ほどほど親子」論』新曜社

PDFをダウンロード

1