- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 97号 社会が変わる,社会を変える

- COVID–19の感染拡大による社会の変化

【特集】

COVID–19の感染拡大による社会の変化

木下 冨雄(きのした とみお)

Profile─木下 冨雄

専門は社会心理学,リスク学。文学博士。著書に『リスク・コミュニケーションの思想と技術:共考と信頼の技法』(単著,ナカニシヤ出版,2016),「深層防護とリスクコミュニケーション:大規模感染症に対する社会心理学からの貢献」『心理学研究』92,482-494,2021(単著),「宇宙空間における重力基準系の変化は人にどのような影響を与えるか」『社会心理学研究』30,1-10,2014(野口聡一との共著)など。

歴史は繰り返す

昨年来,COVID–19の蔓延が世の中をしきりに賑わせている。だが皆さん方も先刻ご承知の通り,同じような大規模感染症はこれまで幾度となく世界中で繰り返されてきた。

例えば一昔前の話になるが,2009~2010年の新型インフルエンザ(H1N1)大流行もその一つで,日本感染症学会(2010)によれば,日本の死亡者数は2010年5月の時点で199人,人口10万対死亡率は0.16だったという。ちなみに米国では死亡者数が推計値で1万2000人,死亡率が3.96であり,お隣の韓国は死亡者数が257人,死亡率は0.53であった。ただ死亡者数は国によって定義が少し異なるし,国の行政システムや関連組織によってもデータの精緻さや信頼度が異なるので,厳密にいえば相対的な国際比較は難しい。

さらに季節性インフルエンザの場合,日本の感染者は毎年1千万人,死亡者は100~1000人/ 年なのだそうだ。ただこの数字は,インフルエンザが直接的な死因となった人のことを指している。したがってこれ以外にも,すでに罹患している慢性的な疾患がインフルエンザにより悪化して死亡に至った人数(超過死亡という)がほぼ1万人近くあったらしい。そしてこの季節性インフルエンザの死亡率は0.1程度である。同じインフルエンザでも年やその種類によって,死亡率にそれなりの差があることが分かるだろう。

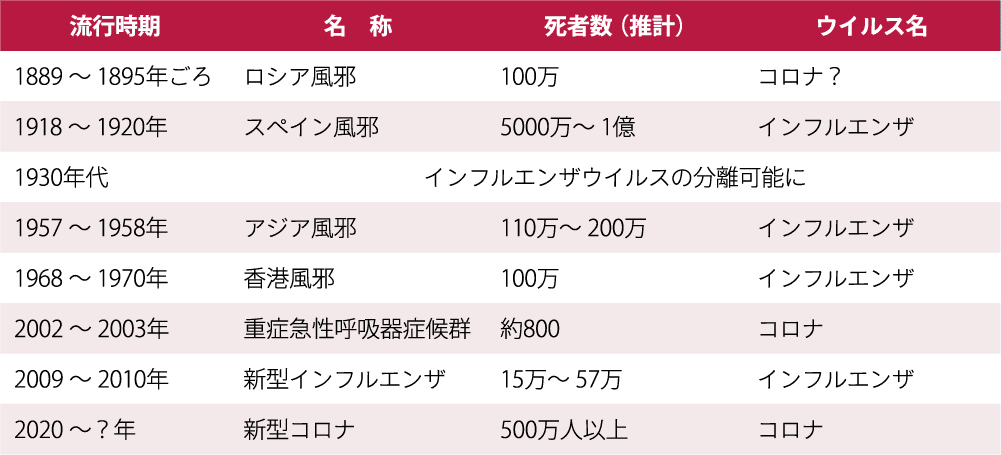

以上の例を踏まえて,19世紀の後半以降に世界で流行した主な感染症の様態(ただし呼吸器系に限る)をまとめたのが福岡・藤井(2022)である。

表1を見れば,この100年ほどの間に10回近くの大規模呼吸器系感染症が発生していることが読み取れよう。ウイルスの正体も分からずワクチンもなかった時代だが,集団免疫の獲得とウイルスの変異で,感染はなんとか落ち着いたと言われている。

では今回のCOVID–19の場合はどうか。朝日新聞(2022)の報道によると2022年1月29日午後8時現在,日本の感染者は国内で260万5784人である。死者は1万8750人,感染者の死亡率は0.72%であった。なおこの数字には,ダイヤモンド・プリンセス号乗船者も含まれている。

またワクチン接種人数と接種率は1回目が1億139万6570人で接種率は80.1 %であり,2回目の人数と接種率はそれぞれ9970万8897人と78.7%,3回目はかなり減って342万2540人と2.7%であったという。なおこの値は年齢層によって異なり,65歳以上の高齢者接種率は1回目も2回目も90%を超えるのに,64歳以下はそれぞれ60%台と相対的に低かった。高齢者の接種率が高いのは,コロナの影響が高齢者ほど強いという行政やマスコミからの報道がしきりだったためだろう。なおこれらの問題については,国立感染症研究所(2021)の報告を併せて見て欲しい。

ちなみに世界の状況であるが,これも朝日新聞の報道によると1月29日午後5時現在,感染者は3億7004万9628人,死亡者は565万351人,感染者の死亡率は1.53%であるという。日本のそれに比べればこの死亡率はやや高い。その背後には日本における細菌毒性が外国のそれに比べて弱いこと,ワクチンの摂取率が高いこと,それに国民皆健康保険制度の存在(日本は1961年から実現),高度の医療技術の存在,早期の治療体制の存在,街の清潔さ,スラム街が存在しないなどの要因が絡むと指摘されているが真相は明らかでない。またこれらの値は,国によって基礎となる調査手法が必ずしも厳密でないので,どこまで信頼して良いのか曖昧性が残る。

ほかの疫病と比較する

COVID–19のリスクを相対化するために,インフルエンザ以外の疾病の死亡率をもう少し調べてみよう。厚生労働省(2021a, b)によると,2020年における死亡総数に占める個別疾病の割合は,高いものから順に悪性新生物(27.6%),心疾患(15.0%),老衰(9.6%),脳血管疾患(7.5%),肺炎(5.7%)である。肺炎以外はいずれも細菌性の疾病ではなく,器質的な損傷や劣化に基づく疾病であることが興味を牽く。その現れとして,上記の疾病の死亡率は年齢の増加に伴って高くなることが知られており,その傾向はここ何年間も続いている。

それに対してCOVID–19の死亡者数は1月29日現在で1万8750人,死亡総数に占める割合は0.3%であり,上記の疾患に比べてそれほど高くはないようだ。ではそれなのにCOVID–19のリスクがなぜ市民に怖がられるのか。その原因はコロナという聞き慣れない病気に対する市民の過大な不安の所為なのか (リスク学の分野では,未知のリスクに対してリスク認知が高まりやすいことが知られている),行政や医学分野からの情報提供が不足している所為なのか,それともマスコミが煽り立てるためなのか理由はいろいろ考えられるが,データがないので本当の原因はこれも今のところ分からない。

再帰性の疾病メカニズム

COVID–19は特に珍しい疫病でなく,上述したように同種の疫病はしばしば繰り返されてきた。そしてこのような繰り返し型の疫病のことを医学では「再帰性(recurrent)」の疾病という。ではこの再帰性疾病の背後にはどのようなメカニズムがあるのだろう。この問題を探るために視野を少し広げると,機能的には同型性 (functional equivalent) の現象が,医学以外の学問分野でも見られることに気がつく。

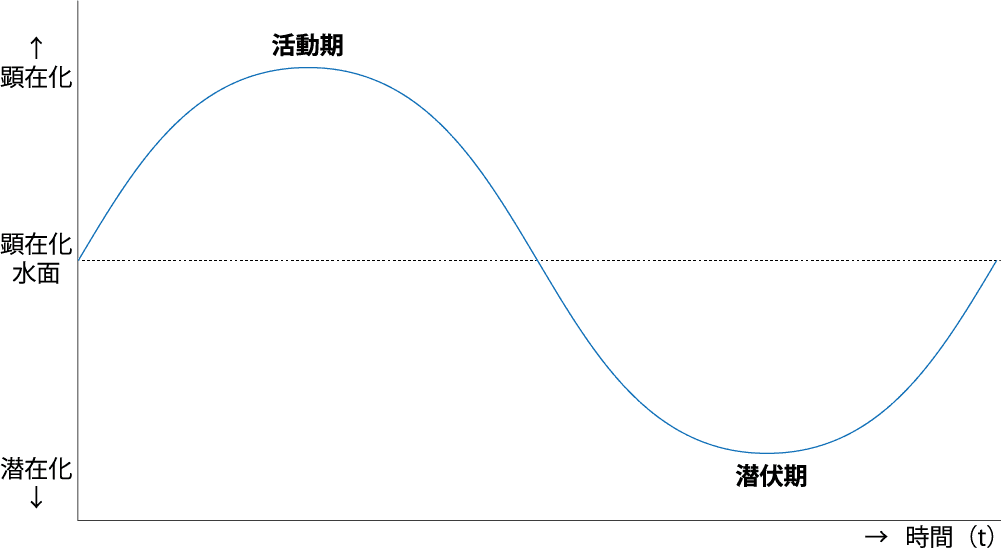

例えば社会心理学の領域で報告されている再帰性の噂(木下,1977,1982,1994)がそうである。似た内容の噂が,時を置いて繰り返し流れることが珍しくないからだ。具体的には「トイレの花子さん」や「マクドナルドの肉は猫の肉」などといった噂(都市伝説と呼ばれることもある)を挙げられよう。これらの噂は時代や地域によって内容に微妙な違いがあるものの,数十年の周期で世界の多くの国を何回も拡延してきた。ではこれらの現象の背後にある共通した再帰性のメカニズムとは何か。それを模式的に示したのが図1である。

図を見ればお分かりのように再帰性曲線はサインカーブ風の形を取り,X軸は時系列(t)を,Y軸は発病のレベルを示している。ここでY軸の0レベル(顕在化水面)より上は,コロナがすでに症状として顕在化していることを,0より下は潜在的であることを現していると思って欲しい。

さてX軸の0から出発したコロナは時間tの変化と共に活性化・顕在化してきて,Y軸の上方向に昇り始める。具体的な症状としては熱がでたり体が痛みだす。そして数日後に症状はピークになり,その後は次第に減衰に向かう。

症状がゼロになったとき,病気は治癒したように感じるだろう。しかしそれは見かけの現象面だけであって,潜在的には病原菌は体内にまだ巣くっている。そして次の発病に備えて英気を養っている。図ではX軸の顕在化水面の下側にあるカーブがそれに当たると思って欲しい。

このように,一定の時間を経て英気を養った病原菌は症状として表面にはでないが,内部的には活性が保たれていて,チャンスと見れば再発現することになる。これが再帰性の発病メカニズムなのである。そしてこのメカニズムは病原菌の場合でも噂の場合でも,機能的にはほぼ同型の法則として働いていると考える。

コロナとの共存

話は本論と少しズレるが「輪廻(りんね)」という言葉がある。元は仏教用語であるが,これも機能的には再帰性と同型の概念と言えるのではないか。

というのは,人間を含めすべての生命体は生と死のサイクルで成り立っているからで,生があるために死をカバーしている一方,死があるから生をカバーしてくれている。言葉を換えると,生だけで死がない世界はすぐに飽和・満杯となり共倒れの道に向かうのを,死があるのでそれを防いでいるからだ。まさに輪廻の世界ではないか。

このことはコロナ側から見ても同じであり,彼らが必要以上に強力になって宿主である人間をすべて殺してしまえば,コロナ自身も生きるすべを失って死んでしまうことになる。その意味で私たちはコロナも友人として(悪友ではあるが),共存ないし共生する道を選ぶしかないと思う。世界の秩序は持ちつ持たれつと,まことに良くできている。

ただ結果としてコロナの終息後,人びとの生活形態にはかなりの変化が生じるのではないか。というのは,例えばコロナ以前の会社員の場合,その多くは会社へ毎日定時に出勤し同僚と仕事を行い,定時に仕事を終えて帰宅するというリズムで対面的な活動をしてきた。学生も毎日定時に登校して教師や友人たちと時を過ごし,放課後定時に帰宅するというリズムでこれも対面的な活動を行ってきた。ところがコロナ以降,会社員も学生も生活形態がすっかり変わった。一言でいえば非対面化したのである。

その結果,勤め人や学生は,これまで慣れてきた対面方式でなくても,仕事のかなりの部分はリモートで充分であることに気がついた。だとすれば時間的・空間的なコスト・パフォーマンスを考えた場合,企業も学校も社員の出勤や学生の登校の頻度を減らし,在宅で仕事や勉学を行う方が効率的と判断する可能性が高まるのではないか。もしそうなると職場や学校はこれまでの存在意義が薄れて,対面でないとできない込み入った駆け引きや相談ごと,それに場の雰囲気が分からないと判断できないできごとのみを扱う場所に変質するかも知れない。でもそれで,情緒的な側面を多く含む人間関係はうまく回るのだろうか。また組織としての規範やモラールは適切に維持できるのだろうか。

また驚いたことに,労働組合の運動も最近は次第にリモート化しつつあるという報告がある(労働政策研究・研修機構,2022)。もしそのような傾向が進めば,かつて企業の組合担当重役と労組幹部との間で行われたさまざまな対人的駆け引き,例えば本社の廊下での座り込みを武器にした賃上げ交渉,広場を旗やプラカードで埋め尽くす大衆動員,それに威圧的なデモ行進などは,すべて過去の遺物として扱われる日が近づいているのかも知れない。

正しく怖がれ

これまで繰り返し述べてきたように,コロナは伝染力が強く危険な病気ではあるが,死亡率はそれほど高くないという意味では,人類に決定的な打撃を与え,世界を滅亡に導くというほど恐ろしい病気ではない。それにウイルスはコロナ以外にも山ほどある。その機能は,これも善玉・悪玉という類いの単純なものではない。

だとすればわれわれがなすべきことはただ一つ,冷静に事態を受け止め,合理的な対応をすることであろう。そして合理的という言葉の中には医学面からという意味だけではなく,社会的,経済的,心理的な面からもという意味を含んでいる。これを一言でいえば,マクロ的・システム的な視点から事態を把握し,バランスの良い「コロナと共存する解」を求めよということであろうか。夏目漱石の一番弟子であり,かつ物理学者であった寺田寅彦(1935)の名言,「正しく怖がれ」という言葉をここで改めて思い出す。その具体的な思想と技術として,関係者の間で知識や価値観を共有する適切なリスク・コミュニケーション(木下,2016,2021)の必要性を改めて指摘しておこう。

文献

- 朝日新聞 (2022) 「新型コロナ感染者」2022年1月30日朝刊

- 福岡孝太郎・藤井寛子 (2022) 「ロシア風邪はコロナだった?」『日本経済新聞』2022.1.9朝刊サイエンス欄

- 木下冨雄 (1977) 「流言」池内一(編)『講座社会心理学 第3巻』東京大学出版会(pp.11–86)

- 木下冨雄 (1982) 「流言伝達のモデル」三隅二不二・木下冨雄(編著)『現代社会心理学の発展』ナカニシヤ出版(pp.234–253)

- 木下冨雄 (1994) 「現代の噂から口頭伝承の発生メカニズムを探る:「マクドナルドハンバーガーの噂」と「口裂け女の噂」」木下冨雄・吉田民人(編著)『記号と情報の行動科学』福村出版(pp.45–97)

- 木下冨雄 (2016) 『リスク・コミュニケーションの思想と技術:信頼と共考の技法』ナカニシヤ出版

- 木下冨雄 (2021) 「深層防護とリスクコミュニケーション:大規模感染症に対する社会心理学からの貢献」『心理学研究』92,482–494.

- 国立感染症研究所 (2021) 「新型コロナウイルス感染症について(インフルエンザ等との比較)」

- 厚生労働省 (2021a) 「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」

- 厚生労働省 (2021b) 「死因順位別に見た年齢階級,性別死亡数,死亡率(人口10万対),構成割合」

- 日本感染症学会・新型インフルエンザ対策委員会 (2010) 「2010年の総括と2010/2011冬に向けた日本感染症学会の考え方」2010/12/3リリース

- 労働政策研究・研修機構 (2022) 「ウイズ・アフターコロナの労働運動」 Business Labor Trend, 1・2.

- 寺田寅彦 (1935) 「小爆発二件」『文学』(再録 小宮豊隆編 (1963) 『寺田寅彦随筆集 第5巻』岩波書店)

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1