- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- 自分の裸を撮って送らされる被害─SNSなどで知り合った相手との間で

【小特集】

自分の裸を撮って送らされる被害─SNSなどで知り合った相手との間で

藤原 佑貴(ふじわら ゆうき)

Profile─藤原 佑貴

名古屋大学大学院教育発達科学研究科心理発達科学専攻博士前期課程修了。専門は犯罪心理学,発達心理学,臨床心理学。2012年より現職。著書に『犯罪心理学事典』(分担執筆,丸善出版)など。

はじめに

相手にだまされたり脅されたりして,自分の下着姿や裸を撮影させられ,メッセージなどで送らされる。これが自画撮り被害と呼ばれる,児童ポルノや性的姿態撮影等処罰法の被害だ。児童がスマートフォン(以下,スマホ)を使い被害に遭う場合が多く,被害が外から見えにくいため,被害防止が課題である。

2017年に私たちが女子中高生を対象に行った調査では,回答の得られた5,968名のうち308名(5.4%)が裸などの写真を頼まれたと回答し,そのうち67名(21.8%)が頼まれて写真を送ったと回答した。その後自画撮り被害の被害児童数はさらに増えて,児童ポルノの被害の3分の1以上を占め[1],高止まりしている。2023年には刑法が改正され,16歳未満の児童への裸の写真などの要求が規制された。しかし近年は小学生にもスマホの利用が広まり,小学生の被害が増加傾向にある[1]。

自画撮り被害の多くは,SNSなどで知り合った相手によるものである[2]。自分の裸を人に見せてはいけないということは多くの児童が知っているはずだが,被害は後を絶たない。では相手との間で一体何が起こっているのか。本稿では,私たちが行った自画撮り被害の被害児童に対する調査結果[3]の一部を紹介し,自画撮り被害の防止対策について述べる。

自画撮り被害の実態

私たちは,自画撮り被害の実態を把握し,被害防止につながる知見を得るために調査を行った。児童ポルノの被害児童の9割が女子のため[1],女子を調査の対象とした。2016~17年に全国の警察で取り扱った,自画撮り被害に遭った女子児童とその担当警察職員に対して質問紙調査を行い,相手とインターネット(以下,ネット)で知り合って被害時に相手を男性と認識していた児童138名とその担当職員のデータを分析した。

その結果,相手は20代が34.6%で最も多く,20歳以上が過半数であった。相手の年代を知らなかった者も15.0%いた。ネットでの年上の相手とのやりとりの危険性は海外でも指摘されており[4],相手が年上だと分かったら特にやりとりに慎重になるべきである。被疑者の言動では性的な話題が多く,頻繁に連絡が来た,顔写真を求められたと回答した者が大半で,4人に1人は脅すようなことを言われていた。これらは児童を狙う性犯罪者の手口として知られている[5,6]。相手にこのような言動がみられたらやりとりを控えるよう,児童に注意を促す必要がある。

やりとりの特徴による4群の違い

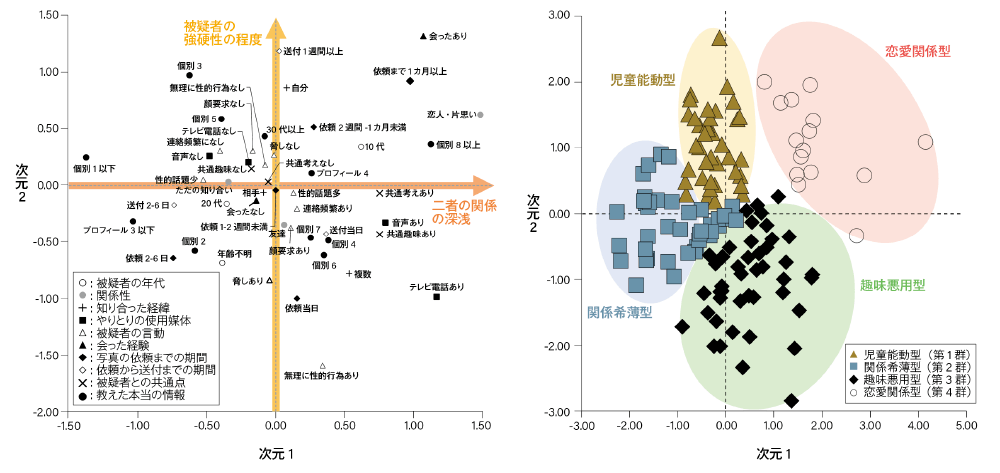

被疑者と女子児童とのやりとりの特徴について,17の変数を用いて多重対応分析を行った(図1左)。この分析では,関係の強い変数同士が図の中で近くに配置される。次元1に着目すると,右のほうに「相手が恋人・片思い」といった2人の関係の深さを示す変数が,左のほうには児童が教えた情報の少なさを示す変数などが配置された。このことから次元1は2人の関係の深さの程度を示していると考えられた。次元2では,上のほうに「自分から被疑者にアクセスした」といった被疑者が強制的ではないことを示す変数が,下のほうに「無理に性的行為をさせようとした」といった被疑者が強制的であることを示す変数が配置された。このことから次元2は被疑者の強行性の程度を示していると考えられた。

この分析で算出した個人の数量化得点について階層的クラスター分析を行い,自画撮り被害の事例は4群に分けられた(図1右)。そして,群による児童の特徴の違いを検討した。

①児童能動型では,自分から被疑者に連絡した児童が大半であり,児童の抵抗感が低く,被疑者は強行的な手段が不要であったと考えられた。この群の3分の1の児童がネット上に被害につながり得るような書き込みをしており,この割合は4群で最も高かった。

②関係希薄型では,被疑者とただの知り合いであった者が多く,児童が教えた情報は少なかった。この群の児童は外見への満足感が低かった。

③趣味悪用型では,被疑者と共通の趣味のグループで知り合い,短い間に個人的な情報を教えるなかで,無理に性的な行為をさせられたり脅されたりしていた。この群では,被疑者が共通の趣味があるふりをして児童に近づき,児童からさまざまな情報を引き出して,それを利用して児童を脅した可能性がある。この群は裸の写真を送ることのリスクの認知が最も高く,脅しにより仕方なく写真を送付したと考えられた。

④恋愛関係型では,時間をかけて恋愛関係を築き,深い話をしたり直接会ったりしていた。この群の3分の2の児童は相手を10代と回答したが,20歳以上や年齢不詳の場合も含まれており,被疑者が児童への好意や恋愛関係を偽っていた可能性がある。

被害防止教育に向けて

大前提として,自分の体は大切で,裸は自分だけが見る特別なものであることを伝えることが,あらゆる性被害の防止のために重要である[7]。近年性被害防止のための幼児向けの絵本も出ている。幼少期から家庭などで自分の身を守るための性教育を行うなどにより,自分が大切な存在であるという認識をもつことが,被害防止につながると考えられる。

次に,被害に遭いそうになった際の具体的な対処法を周知する必要がある。SNSなどで知り合った相手とのやりとりは一般化しており,被害防止教育は誰でも被害に遭い得ることを前提にすべきである。児童が脅しに屈して写真を送る例もあるが,それが次の脅しにつながる場合もある。事前に対処法を知らせて,児童が自分の身を守れるようにしていくことが急務である。

また,趣味悪用型では知り合って間もないうちに児童が自分の情報を教えていたが,趣味が同じで気が合うと思う相手でも,自分の情報を教えることには慎重になるほうがよい。恋愛関係型では時間をかけて関係を築いた上で被害に遭っており,長い間やりとりをしている相手なら信頼できるとも言えない。被害防止教育では,児童に不相応な相手の年齢や性的関係について伝える必要があると考えられる。

おわりに

子どもでもスマホ1つで世界中の人とつながることができる。親より子どものほうがスマホに詳しい場合もあるだろう。しかし,仮に子どもがスマホの操作に長けていても,自分の身を守りながら安全にスマホを使えるようになるためには,周りの大人の関わりが不可欠である。

今も被害に遭っている児童がいる。心理学の知見が1人でも多くの児童の助けになることを願っている。

文献

- 1.警察庁生活安全局人身安全・少年課 (2024) 令和5年における少年非行及び子供の性被害の状況.https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/pdf_r5_syonenhikoujyokyo_kakutei.pdf

- 2.警察庁 (2019) STOP! ネット犯罪:知ってますか? ネットにまつわる犯罪.https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/news_2019_stop_cyber_crime.pdf

- 3.藤原佑貴他 (2023) 心理学研究, 94, 289–299.

- 4.Finkelhor, D. W. et al. (2021) Trauma Violence Abuse, 22, 1233–1247.

- 5.OʼConnell, R. (2003) A typology of child cybersexploitation and online grooming practices. Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire.

- 6.Whittle, H. C. et al. (2014) Soc Sci, 3, 404–426.

- 7.遠見才希子 (2021) だいじだいじどーこだ?:はじめての「からだ」と「性」のえほん. 大泉書店

- *COI:本稿に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1