いじめの心理学

伊藤 美奈子(いとう みなこ)

Profile─伊藤 美奈子

専門は臨床心理学。著書に『不登校の理解と支援のためのハンドブック:多様な学びの場を保障するために』(編著,ミネルヴァ書房),『「学校」ってなんだ?:不登校について知る本』(監修,Gakken)など。

はじめに

これまでの学校生活において「悪口を言われた」「ものを隠された」「ネットで嫌な書き込みをされた」など,いじめを経験した人は少なくないと思います。いじめ防止対策推進法(2013年施行)は,いじめ被害者の救済を第一に考えて作られた法律であり,いじめは加害側の理屈ではなく,被害側の主観(つらかった・嫌だったなど)をもとに定義されています。

このいじめへの指導について,上記の法では「毅然と指導する」ことが重視されました。もちろん,ストレス解消のための弱い者いじめなどに対しては,加害側の規範意識の歪みを修正し,再発防止のためにも「毅然とした指導」が重要であるといえます。他方,学校現場では,必ずしも「加害者=強者,被害者=弱者」とはいえないケースもあります。たとえば,いじめをしている子どもが以前はいじめられる側であったり,あるいは家庭では虐待の被害者であったりという複雑な事情を抱えるケースです(だからといって,それらがいじめを許容する理由にならないことは変わりません)。

そこで,本稿では,調査結果[1]をもとにいじめの背景に潜む心理学的な問題に迫ってみたいと思います。高校生読者に理解してもらいやすいよう,分析方法はシンプルなものに限っています。

いじめに関する調査の方法

まず,いじめをめぐる子どもたちの心理について論じてみたいと思います。以下のデータは,筆者が2017年に発表したデータを二次分析したものです。対象者は,小学生3,720人,中学生3,302人,高校生2,146人。調査内容は,いじめの8分類[1]について,被害は三択(今ある・過去にあった・ない),加害は二択(あった・ない)で回答を求めました。それ以外に,いじめ被害を受けた時の気持ち(図2参照)や自己肯定感,いじめ被害を受けた時の相談の有無とその理由について尋ねました。

いじめ被害・加害経験の有無

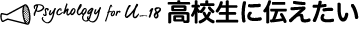

まず,図1は加害経験の有無で二分し,それぞれの群の中での被害経験の3群をクロス集計した結果です。全体に見ると,いじめをしたことがある子どもたちのほうが多く,いじめをした子どもたちの約8割は「いじめられた経験」を有しているといえます。一方,いじめをしたことがない子どものうち約半数は被害経験もありません。これより,いじめ加害と被害が決して無関係ではないことがわかります。

いじめられた時の反応

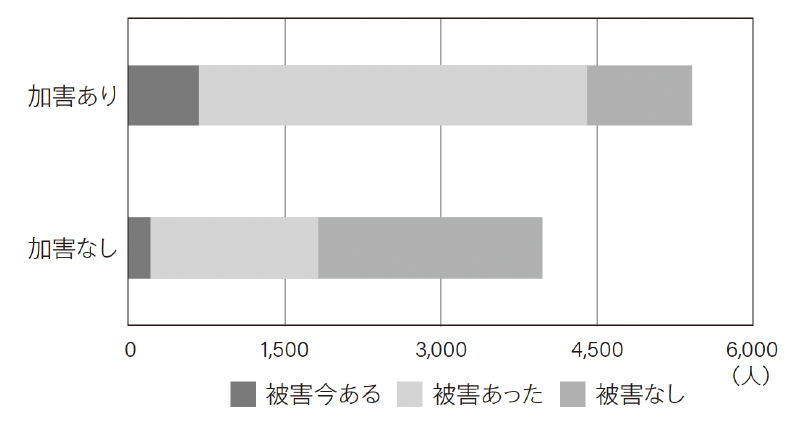

次に,いじめを受けた時の気持ちについての結果を見てみましょう。図2によると,「学校に行きたくない」と不登校気分に陥った子どもたちが3割弱,「死にたいくらいつらい」と回答した子どもが1割弱を占めました。いじめにより不登校という重大事態になりかねないケースは決して稀ではないといえます。一方「眠れなくなった」「体調不良になった」というように身体不調につながったケースは数%でした。その半面で「いつかやり返そうと思った」と,仕返しを考えた子どもが5人に1人いることがわかります。一番多かったのは「我慢しようと思った」で,3人に1人がいじめを我慢してしまう現状が浮き彫りになりました。本来,いじめられたほうが我慢して終わりになるべきではなく,限界を超えて我慢することで重大事態になってしまう状況は避けねばなりません。

いじめと自己肯定感

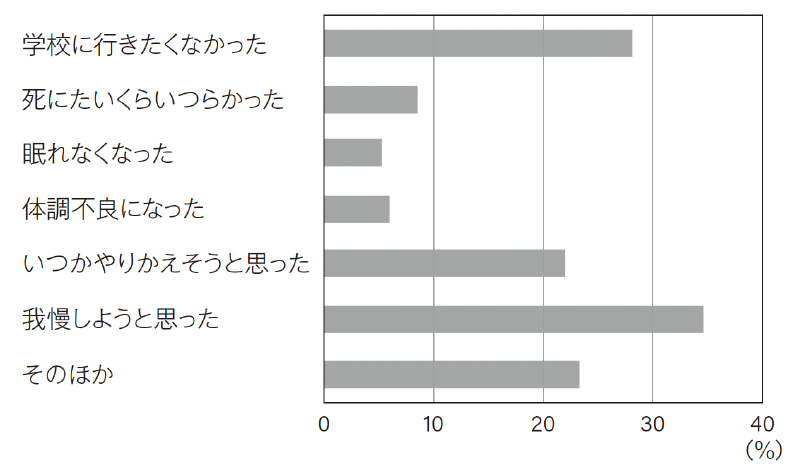

では,いじめを受けた子どもたちといじめたことがある子どもたちの自己肯定感はどうなっているのでしょうか。小・中・高校生込みで加害経験2水準(あった・ない)と被害経験3水準(ある・あった・ない)で6群に分け,それぞれの群ごとに自己肯定感の合計得点の平均を図3に示しました(自己肯定感得点のレンジは1~4点)。ここでいう自己肯定感とは,「自分に満足している」「自分のことを理解してくれる人がいる」「自分のことは自分で決められる」などの22項目からなる,やや広義の自己肯定感をとらえる東京都版自尊感情尺度[1]を使用しています。

被害の状況で見ると,今いじめを受けている子どもたちの自己肯定感の低さは明確ですが(2要因の分散分析の結果,被害の主効果は有意),被害が「あった」と過去のことになっている群の自己肯定感は,被害がない群とそれほど大差がないことがわかります。いじめ被害がPTSDのように長く影響する場合もある一方で,さまざまな支援を受け,そこから立ち直れる子どもたちもいるとわかります。

一方,被害の3水準別に,加害の有無で比べると,いずれにおいてもいじめたことのあるほうが自己肯定感は低いことが浮き彫りになりました。6群で一番低かったのは,「いじめた経験があり,今いじめを受けている子ども」でした。いじめる側からいじめられる側への「転落」は一番ダメージが大きいのかもしれません。

いじめ被害の相談

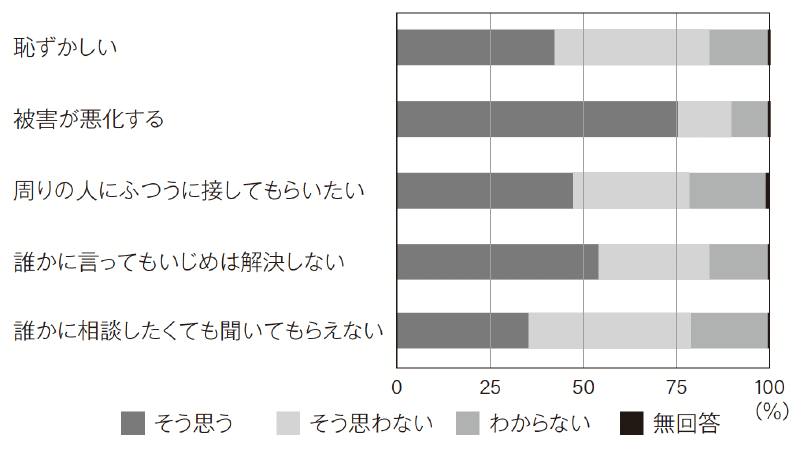

では,こうしたいじめを受けた子どもたちは,周りの人に相談をしているのでしょうか。相談経験の有無を校種別に比較すると,小学生では相談する子どもが半数を超えているのに,中・高校生では6割の子どもが相談しなかったと回答していました。ではなぜ,いじめを相談しないのでしょうか? それを調べたのが図4です。被害側の7割が「被害が悪化する」を相談しない理由に選び,「誰かに言ってもいじめは解決しない」とあきらめを感じている子どもも半数を超えました。また「周りの人にふつうに接してもらいたい」という回答も4割を超えています。この結果より,同情や腫れものに触るような扱いをされたくないという微妙な心理を尊重しつつサポートすることが求められるとわかります。また「いじめられる=恥ずかしい」という認識も強いことがうかがえますし,相談したい時にきちんと向き合って聴いてくれる大人がいないと感じている子どもも少なくなさそうです。他方,教育臨床の現場では,「親に心配をかけたくない」「親を悲しませたくない」「親に騒がれるのは困る」という思いから打ち明けられない子どももいます。いじめについてのSOSは,非常に勇気がいることなのでしょう。

以上のように,調査結果からいじめの諸相が見えてきました。読者の皆さんの身の回りで起こっているいじめについて,またいじめを巡る自身の心の動きについて,エビデンスを通して考えてみてください。

ブックガイド

- 『いじめ:教室の病い』森田洋司・清永賢二(著),金子書房,1994年

- いじめについて,調査データを紹介しつつまとめられている。刊行から30年以上経っても読み継がれる高著。

文献

- 1.伊藤美奈子(2017)教育心理学研究,65,26-36.

PDFをダウンロード

1