- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学

- 喪失後,人はそれを乗り越え成長するのか?

【特集】

喪失後,人はそれを乗り越え成長するのか?

渡邉 照美(わたなべ てるみ)

Profile─渡邉 照美

広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了。博士(教育学)。くらしき作陽大学などを経て2013年より現職。専門は生涯発達心理学,死生心理学。著書に『経験の語りを聴く:人生の危機の心理学』(分担執筆,ナカニシヤ出版),『物語で読む障碍のある子どもの家族のレジリエンス』(共著,ミネルヴァ書房)など。

幼い頃から,「人は生まれたらいつか死ぬ」と当たり前のように思っていた。私は高齢の両親に生み育てられたので,親族も高齢であり,葬送儀礼に参加することもしばしばあった。そして親族が集まる場では,「ぽっくり逝きたい」「もう少しでお迎えが来る」といった死の話題が出ることも多かった。それは暗いイメージの死ではなく,自然の摂理としての死であり,オープンなものであった。だから,私も物心ついた頃には,人は生きていれば,いつかは死ぬものだとごく自然に捉えていた。しかし,年齢を重ねるにつれ,事故死や災害死,自死といった耐え難い別れ,つまり喪失があることを知った。そして死別という喪失には,死に逝く人だけでなく,遺された人が存在する。遺された人の人生はその後も続いていく。つらくてもなお生きる(生きざるを得ない)。その人たちはどう人生を歩んでいるのか。喪失の中でも死に関心のあった私は,学生時代,ホスピスでボランティアを行っていた。そこで出会ったボランティアの多くはご自身が大切な家族を喪った後,それを乗り越え活動しておられた。「災い転じて福となす」,「艱難汝を玉にす」(かんなんなんじをたまにす)という言葉があるように,人は,逆境を乗り越えると成長する可能性があることを体感し,それを研究したいと思った。それが私の研究の原点である。

喪失と成長・発達

フロイト[1]の「悲哀とメランコリー」に端を発した喪失研究は,喪失を否定的なものとして捉え,いかに心理的援助を行っていくのかということに焦点化されていた。しかし,人は人生を揺るがすほどの出来事や逆境に直面したとき,それを乗り越え成長を遂げる可能性があるということは文学や哲学の中でも語られ,経験的にも理解できる人が多いだろう。それを実証的に検討し始めたのは,死別や病を中心にした研究であり,欧米では1980年代,日本では1990年代からである。その後,ストレスフルな出来事を経験した人々における肯定的な変化や人間的成長(personal growth)が注目を集め,心的外傷後成長(posttraumatic growth: PTG),ストレス関連成長(stress-related growth),有益性発見(benefit finding)などの研究が進められてきた[2]。

喪失は,死別にとどまらず,親に介護が必要になった場合,健康な子どもが生まれると思っていたのに障害や病気のある子どもが生まれた場合など,想定していた状況とは異なる出来事も含む一方,引っ越し,失恋,きょうだいの誕生(一人っ子からの喪失)といった日常の中でも多くの人が経験する出来事まで幅広い。

レジリエンス(resilience)

逆境にあっても,不適応状態から回復し,適応的に生きる人がいる。その回復の基盤となる力が「レジリエンス」である。レジリエンスとは「困難で脅威的な状況にもかかわらず,うまく適応する過程・能力・結果」[3]である。

初期のレジリエンス研究として有名なものは,ハワイのカウアイ島で1955年に出生したすべての赤ちゃんを30年以上追跡した研究である[4]。当時カウアイ島は貧しい島で,極度の貧困や親の精神疾患,不和・離婚などの不安定な家庭環境で育つ子どもが多く,そのようなハイリスク児がどのくらいの割合で精神的に健康に育つのか,その差を生じさせる条件は何かといった目的のもと,出生から30年以上にわたって縦断研究が行われた。その結果,3分の1の子どもは良好な発達を遂げており,その子どもたちは,活発,友好的,応答的であり,夜泣きや偏食といった育てにくさをあまり感じさせないといった個人的な特徴があった。そして,人間関係においては,親以外の応答的な人(例:信頼できる人,好きな先生)との関係が認められ,10代で一度不適応に陥っても30代,40代で回復していることが示された。この縦断研究からもわかるように,レジリエンスの初期研究は,レジリエンスを個人の能力や資質,特性として捉えていた。

私は初期のレジリエンス研究の知見を知ったとき,非常に興味を持ったのだが,レジリエンスは,特定の人だけがもともと持っている力であるとすれば,それを持っていない人はどうすればよいのか。心理学としてどんな貢献ができるのか,何もできないことになってしまうのではないかと思ったのが正直なところであった。

その後,レジリエンス研究は,逆境下で「何が」必要かという初期の問いから,レジリエンスをプロセスとして理解し「どのように」人々は適応していくのかを明らかにし始めた。そして個が有する特性だけでなく,家族をはじめとした環境との相互作用の影響が検討されることになり,リスクの大きい環境や機能不全家族を生き延びた人々だけがレジリエンスを有するのではないと述べられるようになった[5]。ここで興味深いのは,レジリエンスは後天的にも獲得可能であるということが示された点である。そして,これらの知見をもとに,直接的な介入研究が行われ,従来のショックな状態からの立ち直りだけでなく,より人生を豊かにするために何ができるか,どのような介入がレジリエンスを高め得るのかという観点からもレジリエンスが論じられるようになっている[5]。

心的外傷後成長(PTG)とは

PTGとは,個々の世界観や信念を揺るがすような危機的な出来事や困難な経験に直面し,もがきや奮闘の結果生じるポジティブな心理的変容を指す[6]。PTGでいうトラウマはPTSDの診断基準に該当するようなものだけでなく,個々人のこれまでの枠組み(スキーマ)に影響を与えるものを指す。死別や重大な疾病,自然災害,虐待,戦争,性被害といったものはもとより,近年世界中の誰もが経験したCOVID-19パンデミックのロックダウン7なども含められるので,個々によってトラウマティックな出来事というのは大きく異なる。

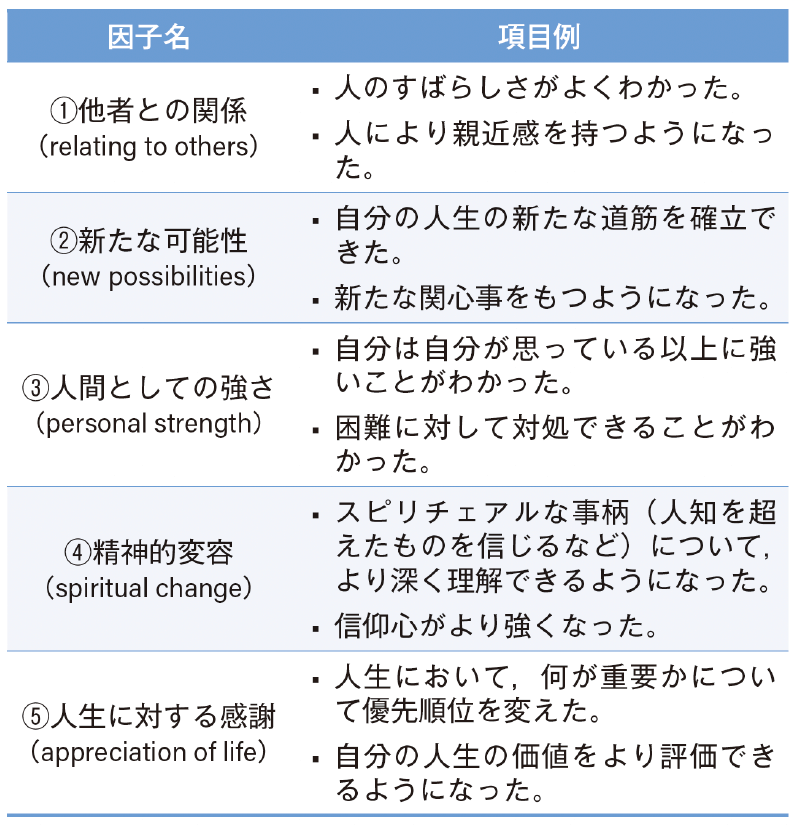

ところでPTGという言葉が初めて紹介されたのはいつだろうか。カルフーンとテデスキ[8]は,1989年に死別経験者を対象に死別後の心の変化について調査したが,それがPTG概念の誕生の前身である。その中で,支え合う家族の存在や命の大切さを認識したり,人に共感できるようになったりといったポジティブな変化がもたらされることが示され,当初はそれを“perceived benefit”としていた[9]。その後,人生を揺るがすような出来事が成長という変化を起こすことを表現したい,また真実味のある人生の変容であることを示したいといった理由から,最終的に“posttraumatic growth”と名付けた[10]。1995年にPTGの書籍が初めて出版され,1996年には心的外傷後成長尺度(Posttraumatic Growth Inventory: PTGI)が開発された。ここでのPTGは,①他者との関係(relating to others),②新たな可能性(new possibilities),③人間としての強さ(personal strength),④精神的変容(spiritual change),⑤人生に対する感謝(appreciation of life)の5領域からなる(表1)。

レジリエンスとPTGは何が違うのか?

ここで,レジリエンスとPTGの概念の違いに混乱している読者がいるのではないだろうか。どちらも,人生を揺るがすような出来事を経験し,それでもなお肯定的に生きていくという概念であるので,何が違うのかと思われたのではないだろうか。私自身もレジリエンスとPTGの概念に出会ったとき,そのように感じた。

その疑問に対しては,西[11]の説明がわかりやすい。レジリエンスは,逆境にさらされて元にもどる力,プロセスであり,強風に吹かれた樹木が枝をしならせながらも,やがて元にもどっていくイメージである。それに対して,PTGは,非常に困難な状況での苦悩の結果として体験される肯定的な心理学的変容であり,樹木が強風に吹かれて,何本か枝が折れ,葉も散り,以前とは違う形で樹木としての命が続いていくというイメージである。

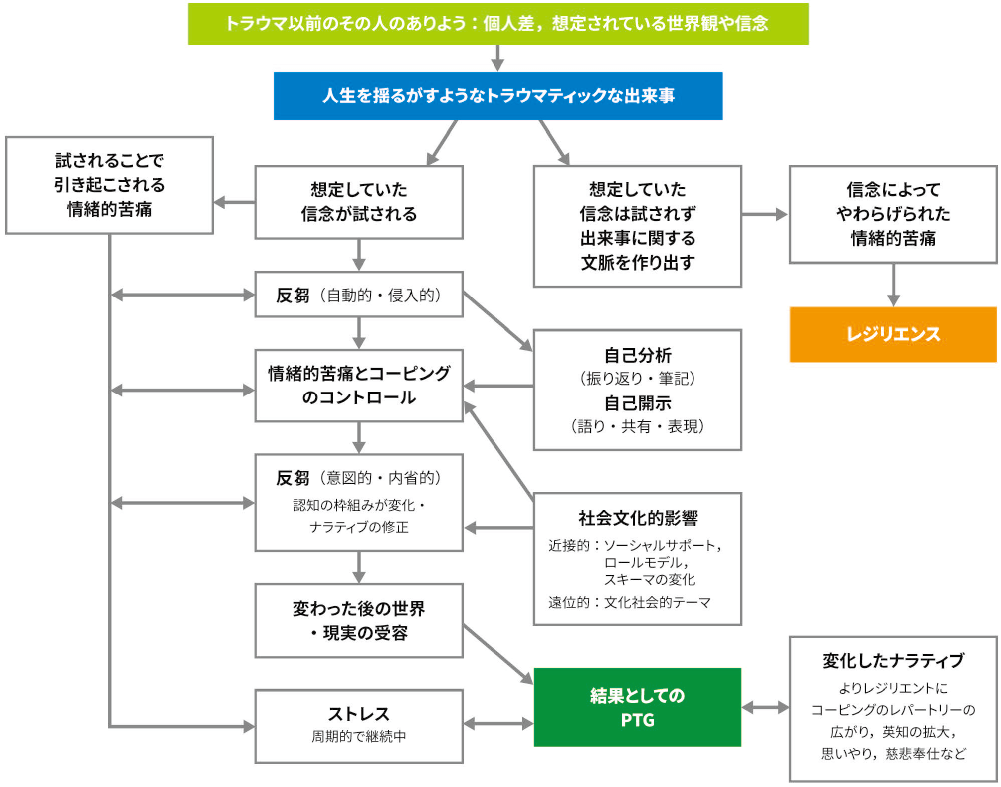

PTGの理論モデルもその違いがわかりやすい(図1)[9]。人生を揺るがすような出来事があった際,想定していた信念の中で対応できればレジリエンスとなる。一方,これまでの信念ではどうにもならないような場合,中核的信念が崩壊し,何を信じればよいのか,自分自身でコントロールできない情緒的苦痛を味わい,気づけばいつのまにかそのことばかりを考えているといった自動的で侵入的な反芻(はんすう)が行われる。ここで重要な役割を果たすのが,自己分析・自己開示である。自分の苦しい思いや悲しい思いを吐き出すことで,他者から共感されたり,そばで支えてくれる存在ができたりすることでPTGが促進される。しかし,自己開示により,周囲が否定的な反応をした場合にはマイナスに働くため,自己開示に対して他者がどのように対応したかが重要である[12]。そしてPTGの場合は,出来事以前の世界観や信念が壊され,新しい人生のナラティブになり,結果(outcome)としてPTGが生じるとされる。

人生を揺るがすような出来事や喪失を経験したとしても,人は成長する可能性があるということが実証的に示されることは生きる希望につながる場合もあるだろう。しかし,ポジティブな変化ばかりが強調されてしまうと,そうなれない自分を責めてしまったり,周りの人も励ますつもりが,プレッシャーをかけてしまったりすることにもなる。次にその点を考えてみたい。

喪失後,成長しなければいけないのか?

かつて私は大切な人と死別した方々を対象に死別経験後の成長についての検討を行った。その際,死別経験後の肯定的な変化に焦点を当てていたが,研究を進める中で,否定的な側面を軽視してはいけないことに気づかされることになった。とりわけ,がんで大切な人を看取った方々を対象にした面接調査[13]から体感したことは,肯定的な変化を自覚するときがあったとしても,それ以上に悲嘆にくれる日もあり,悲しみが消えているわけでないということであった。これまでの研究においても,喪失経験後の変化は否定的なものと肯定的なものの両側面を含むものであるといわれている[12]。

現在ではPTGだけでなく,心的外傷後低下(posttraumatic depreciation: PTD)という概念がある[14]。ベイカーらによるとPTGとPTDの両方を経験しているのは平均して27%であり,PTGとPTDには相関が認められなかったことから,独立したものであると考えられている。またタクら[15]は心的外傷後成長・低下尺度を開発し,10か国(オーストラリア,ドイツ,イタリア,日本,ネパール,ペルー,ポーランド,ポルトガル,トルコ,および米国)での比較を行った。その結果,全体的にPTDよりもPTGが多く報告されているが,10か国中5か国(オーストラリア,日本,トルコ,ポルトガル,ペルー)ではPTGとPTDの間で相関は認められず,残りの5か国(イタリア,ネパール,米国,ドイツ,ポーランド)では曲線的な関係が示され,PTDが中等度のレベルにある場合にPTGが報告されることが示唆された。つまり,これらの結果は,PTGとPTDが単一の次元の両極端に位置するのではなく,共存していることを示していると同時に,文化差があることも示唆している。否定的な変化の側面も丁寧に検討する必要性がみてとれる。

大岡と清水[16]は,遺族が大切な人を亡くした経験により,自分が「成長」したと認識するということは,大切な人の死を受け入れ,肯定しなければいけないことであり,自らの変化を「成長」と認めることは遺族にとって苦痛を伴うことにつながる可能性があると指摘する。当然ではあるが,喪失を経験した結果として当事者が成長を感じることはあるかもしれないが,その成長を当事者が感じたかったのかというと,そもそも喪失を経験しない方がよかったかもしれない。だからこそ,当事者の気持ちを置き去りにして,喪失後の成長を周囲の者が求めてはいけないし,成長したかどうかを周囲が判断することに意味はない。

私は今年の春,実父を亡くした。看取る期間もあり,高齢でもあったので,自己を揺るがすほどの経験にはならなかったと思っているが,私自身,喪失に関する知識があったことは大きかった。死について自己開示してもいいと知っていたことで,心情を吐露できた。そして何より私の周りには,死別の話題を避けることなく聴いてくれる人,さりげなく気遣ってくれる人がいる。徐々に悲しみが深くなるかもしれないと声をかけてくれる人もいる。今の私のありのままを受け入れてくれる環境が私の慰みにつながっている。そっとでもいつも気にかけ続けてくれる人の存在が喪失と共に生きるとき,支えになると実感している。

文献

- 1.フロイト, S./井村恒郎他(訳) (1917) 悲哀とメランコリー.人文書院

- 2.坂口幸弘 (2010) 悲嘆学入門:死別の悲しみを学ぶ.昭和堂

- 3.Masten, A. S. et al. (1990) Dev Psychopathol, 2, 425–444.

- 4.Werner, E. E. (1989) Am J Orthopsychiatry, 59, 72-81.

- 5.大山寧寧 (2019) 総合病院精神医学, 31, 285–297.

- 6.Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996) J Trauma Stress, 9, 455–471.

- 7.Wall, C. L. et al. (2023) J Loss Trauma, 28, 61-73.

- 8.Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (1989–90) Omega, 20, 265–272.

- 9.Tedeschi, R. G. et al. (2018) Posttraumatic growth: Theory, research, and applications. Routledge.

- 10.Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004) Psychol Inq, 15, 1–18.

- 11.西大輔 (2016) 保健の科学, 58, 724–729.

- 12.Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2006) Handbook of posttraumatic growth: Research & practice. Lawrence Erlbaum Associates.

- 13.渡邉照美・岡本祐子 (2006) 質的心理学研究, 5, 99–120.

- 14.Baker, J. M. et al. (2008) J Loss Trauma, 13, 450–465.

- 15.Taku, K. et al. (2021) Pers Individ Dif, 169, 110222.

- 16.大岡友子・清水研 (2022) 精神医学, 64, 1597–1604.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1