- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから

- 臨床心理の現場から─公認心理師誕生後のいまとこれから

【特集】

臨床心理の現場から─公認心理師誕生後のいまとこれから

公認心理師法が施行されて8年,公認心理師資格を有する心理職が誕生して約7年が経過しました。国家資格の誕生は心理職が長年待ちわびたもので,臨床心理の業界にとって大きな出来事でした。公認心理師法の施行から5年目の制度の見直しも行われ(詳細は公認心理師制度推進室の記事を参照),心理職の国家資格の整備は今もなお進行中です。

この機会に,さまざまな臨床心理の現場をのぞいてみましょう。どのような苦労と工夫と魅力が詰まっているか,現場で働く心理職の方々にご執筆いただきました。興味ある分野(保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働,開業)の記事から目を通し,関心をさらに他の分野へと広げていきましょう。

ただし資格制度の華やかな部分に隠れて,臨床心理の業界には課題もあります。最後の2つの記事はその理解に役立ちます。

特集を通して,真にクライエントの役に立つ支援のために何ができるかを,臨床心理の現場から共に考えていきましょう。(東海林 渉)

公認心理師をめぐる現状

公認心理師制度推進室(こうにんしんりしせいどすいしんしつ)

公認心理師制度の概要

制度創設の背景2017(平成29)年9月15日に公認心理師法が施行され,心理職として初めての国家資格である公認心理師が定められた。この法律は,公認心理師の資格を定めて,その業務の適正を図り,もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的としている。

公認心理師法が制定された背景として,昨今,国民の心の健康の問題がより複雑化,多様化してきたことにより,心理的支援の重要性が一層高まってきたことがある。心の問題を抱える人の増加,いじめやひきこもり,自殺や災害などの社会問題によって支援の充実が求められる中,国民が安心して心理的な支援を受けられるよう,一定の資質に裏づけされた国家資格が必要とされたことにより,公認心理師制度が創設された。

2025(令和7)年3月末時点で,公認心理師は73,743人が登録されており,保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働などの各分野において,心理に関する支援が必要な者(以下,要支援者)やその関係者に対する支援を行っている。

公認心理師の業務公認心理師法において,公認心理師は心理学に関する専門的知識及び技術をもって,次の4つの行為を業として行う者と定義されている。4つの行為とは,①要支援者の心理状態を観察し,その結果を分析すること,②要支援者に対し,その心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと,③要支援者の関係者に対し,その相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと,④心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うことである。この4つの行為には,心理検査や心理療法などの心理支援が含まれている。

また,公認心理師は名称独占の資格であり,国家試験合格後に登録を受けることで名乗ることができる。

公認心理師になるためには公認心理師の養成については,公認心理師法施行規則において,公認心理師となるために必要な科目を定めている。これら科目を開講する現在の大学等および大学院の数は,2025(令和7)年3月末日時点で236校である。

公認心理師となるためには,大学等および大学院で定められた科目を履修することが必要とされる。このカリキュラムは,資格を得た後に,前述した4つの行為を現場で実践できる能力を養成することを想定し作られている。

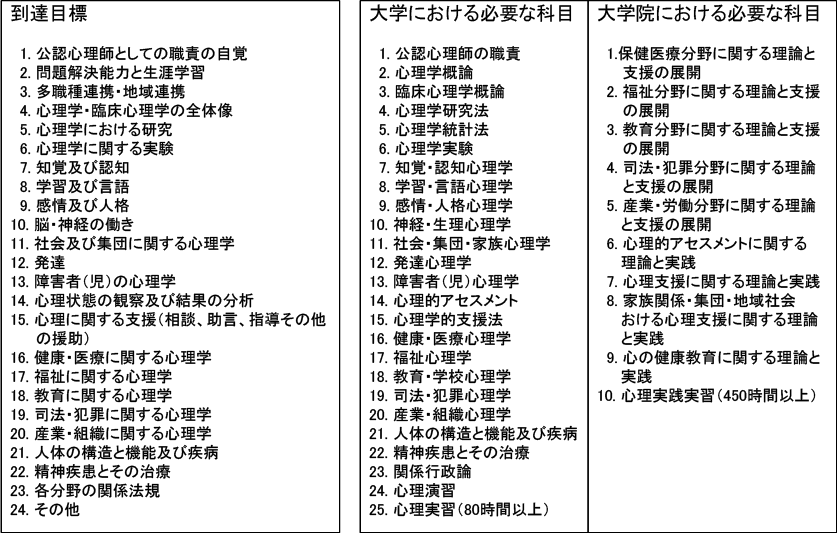

公認心理師制度では,カリキュラムを終えた時に達成するべき到達目標が合計24項目に整理されている(表1)。公認心理師になるためには,こうした指針に基づき,大学等および大学院で必要な科目を履修することなどにより,心理学の専門的な知識や技術,専門家としての姿勢を身につけることになる。

また,公認心理師は要支援者に対して直接助言や支援を行うため,専門的な知識のほかにも,コミュニケーションや心理支援,心理検査などの実践的な技能が必要とされ,その習得のために,現場実習で一定の実践経験を積むことが重視される。この現場実習では,実際に心理面接や心理検査などの必要な実践を行うものとされており,実習時間やケースの担当時間数などについて通知で定められている。

国家試験国家試験および資格の登録は,一般財団法人公認心理師試験研修センターが実施している。

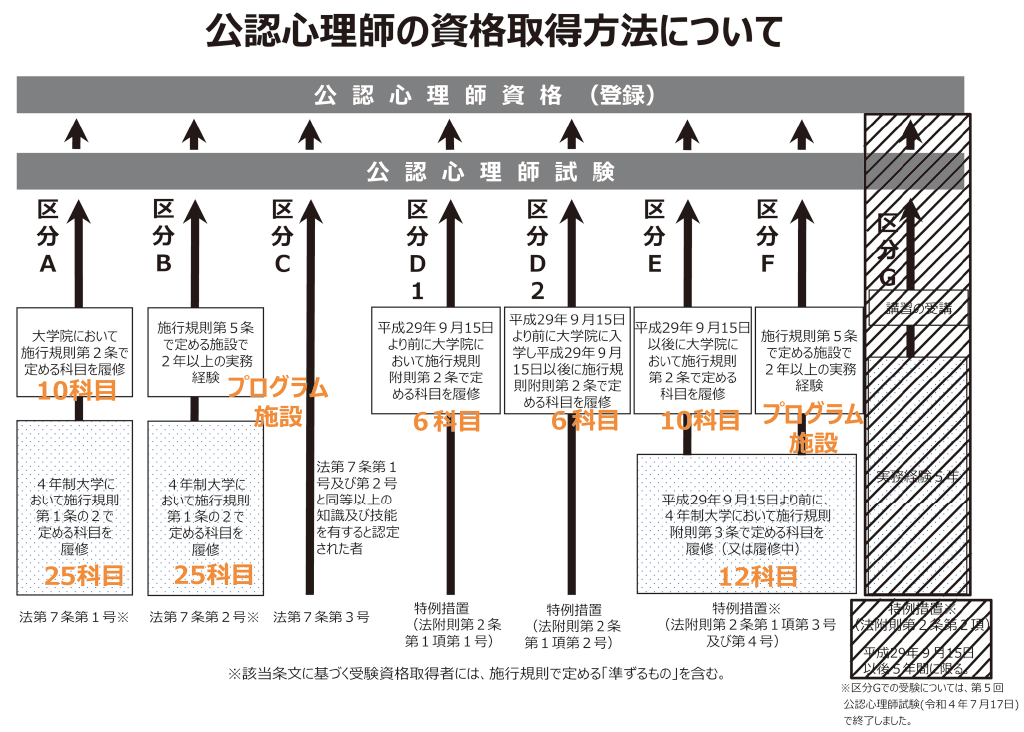

公認心理師の資格取得方法は,図1のとおりである。資格取得方法にはさまざまなルートがあるが,第7回試験以降は,大学等および大学院を通じた体系的なカリキュラムにより受験資格を取得した者(区分A)の受験者数が総受験者数の6割以上を占めている。国家試験はこれまで8回実施しており,第8回試験までの合格者数は75,216人である。なお第8回試験の合格率は66.9%であった。

公認心理師の活動分野には,保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働などの幅広い分野がある。個々の公認心理師は,人の心を扱うという基本的基盤は共通しているが,実践の場はさまざまであり,求められる知識や支援方法も各現場によって異なる。

例えば,保健医療分野では,医療機関において医師や看護師などと連携しながら,心理状態のアセスメントや心理療法などを行う。疾患やその背景にある特徴の見立てを踏まえて,不安や落ち込みなどの症状軽減や,生活上の問題の改善などを目的に心理支援を行っている。

教育分野では,小中学校のスクールカウンセラーや大学の学生相談室などにおいて,心理検査や心理に関する助言,相談を行う。いじめや不登校,発達の問題,日常的な友人や家族との問題など,子どもたちや学生が個々に抱える課題を乗り越えられるよう支援している。

その他にも,福祉分野における虐待対応や障害者および高齢者への支援,司法・犯罪分野における矯正・更生のための指導や処遇プログラムの提供,産業・労働分野における労働者への相談援助やメンタルヘルス対策の普及活動など,公認心理師が活躍する分野は幅広い。また,活動分野を超えて医療機関や教育機関等,各分野の施設と連携をとりながら支援を行うこともある。

このように,公認心理師による心理支援は多岐にわたり,またさまざまな目的を持って行われる。個人の特徴や成長に応じた課題,家族関係や社会への適応など,より広い意味において,個人個人が抱える心理的な苦痛に寄り添い,心理支援を行っている。

公認心理師法施行後の経過

公認心理師法施行から5年目の見直し公認心理師法附則第5条において,この法律の施行後5年が経過してから,この法律の施行状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されており,文部科学省および厚生労働省において,その検討を行った。検討にあたり,2023(令和5)年度に公認心理師の登録者約7万人を対象とした公認心理師活動状況等調査(以下,令和5年度公認心理師活動状況等調査)や公認心理師関係団体および当事者関係団体などに実施したヒアリング結果の内容を踏まえて,最終的な検討結果を取りまとめている。取りまとめの内容については,次に述べる。

公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取り組み令和5年度公認心理師活動状況等調査や関係者へのヒアリングの結果によると,公認心理師法が施行されて以降,各分野における公認心理師の配置が拡大していることがわかった。

また,保健医療,福祉,教育などを提供するその他の関係者からは,公認心理師の社会的認知度が向上したという意見や,当事者関係団体からは,公認心理師による心理検査や心理療法などの心理支援が役立ったとの意見があった。

公認心理師に係る診療報酬の算定要件については,「小児特定疾患カウンセリング料」「がん患者指導管理料」などに加えて,令和6年度診療報酬改定において新たに通院・在宅精神療法の加算として「心理支援加算」「児童思春期支援指導加算」が新設されるなど,公認心理師に係る評価も徐々に拡大している。

このように,公認心理師が保健医療,福祉,教育などの各分野において,国民の心の健康の保持増進へ寄与しており,公認心理師に係る診療報酬上の評価も拡大している。

一方で,当事者関係団体からは,公認心理師の支援を受けた経験がないといった意見や,公認心理師の活動についてよく知らないといった指摘もあったことから,公認心理師の役割や活動分野の明確化および広報活動などを通じて,要支援者の相談機会の増加につなげる取り組みが必要と考えられる。

また,公認心理師のさらなる配置の拡充に向けて,保健医療分野における公認心理師に係る診療報酬上の評価を充実させ,その収益を担保し,医療機関が公認心理師を雇用しやすい体制の整備,かつ常勤職員としての採用など安定した雇用形態を増加させる体制を整備すべきとの指摘もあった。同時に,医療機関のみならず,福祉施設や教育機関などにおいてもこれまで以上に積極的に公認心理師を活用することや公認心理師の雇用・配置をさらに強化することを進めてほしいとの意見もあった。

公認心理師の他機関・多職種連携の在り方令和5年度公認心理師活動状況等調査や関係者へのヒアリングの結果によると,公認心理師がその専門性に基づく活動において連携を行う際,医師,看護師,精神保健福祉士,児童福祉関係者,学校教職員など,保健医療,福祉,教育などを提供する者その他の関係者など,幅広い職種と連携している実態が明らかとなった。また,国家資格化されたことによるメリットとして,心理職としての業が法に明確化されたことや,業務を行うに当たっての各種義務が規定されたことにより,他の国家資格である職種と対等な立場で情報共有や連携が行えるようになり,支援行為のさらなる円滑化につながっているとの声があった。

医師,看護師,精神保健福祉士,児童福祉関係者,学校教職員など,公認心理師と連携する職種の者からは,多職種によって構成される支援チームに公認心理師が参加,協働し,心理学に関する専門的知識および技術をもって助言などを行ったり,チーム関係者の力動を踏まえチームの調整役を担ったりすることにより,チーム機能向上の役割を果たすことになるとの意見もあった。加えて,同一の分野にとどまらず,保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働などの分野に配置されている心理専門職として,他分野との連携および協働に際して,橋渡し役として貢献しているとの意見もあった。

このように,保健医療,福祉,教育などを提供する者その他の関係者との連携において,より良い支援体制の構築に向け,公認心理師がその役割を担っていることがわかった。

公認心理師の養成および資質の向上公認心理師が心理職として国家資格化されたことに伴い,すでに心理の専門職として活動している者が公認心理師となった場合においては,国家試験や公認心理師を対象とした研修などにより,専門的な知識および技能ならびに支援行為の質が高度化・均質化され,関係者や要支援者からの信頼および安心感が向上したとの意見があった。

一方で,臨床現場に必要なより高度な専門的知識および技術を備えた人材育成に向け,養成のさらなる適正化,高度化・均質化を目指し,カリキュラムの修正および充実などが必要であるとの指摘があった。こうした具体的な教育内容に係る個別の事項については,大学等および大学院の6年間の養成を経た公認心理師の各分野における活動状況の評価などを踏まえて検討していく。

今後の公認心理師制度

法の施行からこれまでの間,各分野における公認心理師の配置は拡大してきており,法についても円滑に施行されていることがわかった。また,公認心理師は,要支援者などへの支援行為を行うにあたって,適宜,保健医療,福祉,教育などを提供する者その他の関係者らと連携もしていることが明らかとなった。一方,公認心理師の配置の拡大については,徐々に推進されているところ,引き続き,調査研究などにおいて得られた結果を活用しつつ,関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。

保健医療分野における公認心理師に係る診療報酬上の評価については,今後も関係審議会などの各制度への検討に資するよう,関係団体からの意見をうかがいつつ,調査研究を実施するなど,公認心理師による支援の実態や社会からのニーズを把握し,さらなる公認心理師の配置の拡大,安定した雇用の強化を図っていく。

また,公認心理師の活動や養成などの現状について,いくつかの課題も指摘されていることから,文部科学省および厚生労働省においては,法の規定が円滑に施行されるよう,令和5年度公認心理師活動状況等調査や関係者へのヒアリングの結果も踏まえ,行政,公認心理師関係諸団体および各分野の関係者と協働し,引き続き必要な取り組みを進めていく。

文献

- 1.文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課(2017)公認心理師のカリキュラム等について(p.5). https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000174192.pdf

- 2.文部科学省・厚生労働省(2024)公認心理師法附則第5条に基づく対応について. https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271107.pdf

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。