「優れた」リーダーとは?

鎌田 雅史(かまだ まさふみ)

Profile─鎌田 雅史

博士(学術)。2025年より現職。専門は社会心理学,組織心理学。主に学校教員のリーダーシップや組織行動を研究。著書に『社会心理学におけるリーダーシップ研究のパースペクティブⅡ』(分担執筆,ナカニシヤ出版)など。

図1は,日本を代表する戦国武将である織田信長・豊臣秀吉・徳川家康のイラストです。3人のうち誰が「最も優れた」リーダーと思いますか?

理想的なリーダーとは?

型破りな発想力と行動力を持つ信長,好機を逃さない決断力と人間的魅力を併せ持つ秀吉,政治的手腕に優れ英雄に依存しない幕府を作りあげた家康。甲乙つけがたい英傑です。クイズの答えの一つは「時代による」ではないでしょうか。

行き詰まった社会では,破天荒で行動力のあるリーダーが台頭する傾向があります。例えば,信長は激しい気性や残酷な振る舞いでも有名です。現代の倫理観からは受け入れられにくい部分があるかもしれません。しかし,いつ終わるともしれない戦乱を,「型破り」に変えていくカリスマは,余人に代えがたいほどの魅力を放っていました。生まれてくる時代が違っていたら,これほど鮮烈に名を残すことはなかったかもしれません。傑出したリーダーが評価されるには,その人と社会とのかかわりを考える必要があると言えるでしょう。

私たちは,リーダーの何を見て,「優れている」とか「いまいち」とか判断しているのでしょうか? 社会心理学の視点から覗いてみましょう。

リーダーとリーダーシップ

さまざまな考え方がありますが,ここではリーダーシップを「集団目標の達成に向けた集団の諸活動に影響を与える過程」と考えましょう[1]。計画を練ったり,監督したり,メンバーを気遣いやる気にする活動をイメージしてください。そのような活動で影響力を発揮し,集団をリードする役割を担うのがリーダー,リーダーに協力して活動に参加するのがフォロワーです。実質的な影響力が乏しい肩書だけのリーダーは,心理学的な意味でリーダーと呼ぶことはできません。逆に肩書がなくとも影響力の大きいリーダーもいます。

みなさんは,「リーダー」と聞いてどのような人を思い浮かべますか? 普段よく接している先輩や上司でしょうか? 政治家や起業家,スポーツチームの監督などでしょうか? 実は,私たちがリーダーを評価する際,リーダーとの関係性によって,異なる判断の仕方をしています。イメージによる評価とかかわりに基づく評価です[2]。

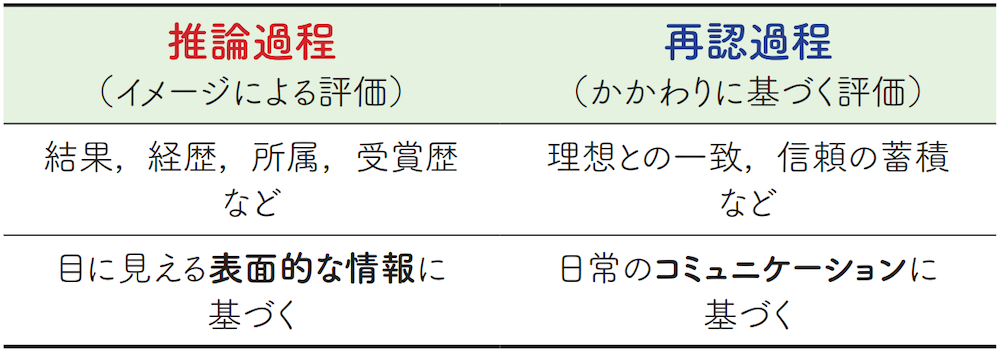

「リーダー」評価の2つのルート(表1)

イメージによる評価 リーダーによって集団が生産的になるのであればリーダーは優秀でしょう。しかしリーダーと接する機会の少ない人たちは,どのようにリーダーを評価するでしょうか? 日常の具体的なリーダー行動を知ることも,その効果を確認することも困難な人たちです。

最も素朴な方法は,結果や経歴から逆推論することです。例えば「過去の優れた経歴」など,分かりやすい情報からリーダーの有能さを推定します。実際の行動ではなくイメージがリーダー評価を左右することがあるのです。

プロスポーツを想像してください。勝てば「名監督」,負ければ「迷監督」です。成績不振なら解任論まで飛び出します。経歴や結果のイメージがリーダー評価に及ぼす影響の大きさが分かります。

社会心理学では,目立つ結果やイメージに基づいて評価するプロセスは推論過程と呼ばれ,集団業績からリーダーの影響力を過大に見積もってしまう傾向はリーダーシップの幻想と呼ばれます。

かかわりに基づく評価 しかし,直接リーダーと接する人たちにとっては,リーダーの行動こそ重要です。たとえ高成績な集団でも,その成功の裏に過剰なプレッシャーや低業績者の切り捨て,ハラスメントが潜んでいれば評価は揺らぎます。

フォロワーはリーダーに「〇〇してほしい」という期待を抱いています。この理想像はプロトタイプと呼ばれます。頻繁に接するリーダーは,フォロワーが抱くプロトタイプとの一致に基づき評価されます。例えば,部活動をイメージしましょう。集団の高成績を願う人と,のんびり楽しみたい人では,「優れたリーダー」の判断基準が異なります。プロトタイプによってリーダーを評価するプロセスは再認過程と呼ばれます。

優れたリーダーとは誰?

以上から優れたリーダーの特徴を考えましょう。

まず,リーダーとの関係性が浅いフォロワーや,集団規模が大きく接点が少ない関係では,ポジティブなイメージが重要です。イメージが極端に悪いと「まずは,お手並み拝見」にもなりません。分かりやすい経歴,結果,イメージが評価を左右します。

ところが頻繁に接する関係や,フォロワーの利害にリーダー行動が直接的に関係する場合,フォロワーのプロトタイプに基づく評価割合が高まります。

「理想のリーダー像なんて人それぞれなんだから,どうしようもないじゃないか!」という人もいるでしょう。2つの研究知見が参考になります。まず,日々の信頼の蓄積が鍵となります。私たちは,リーダーへの信頼を認知的信頼(能力)と情緒的信頼(感謝など)の2軸で捉えています[3]。たとえリーダー行動の一部がフォロワーの規範から逸脱しても,信頼が蓄積されたリーダーへの評価は寛容になります。もうひとつは,近年,リーダーが中心となり積極的に「自集団」にとって大切な価値を見いだしメンバーで共有することの重要性が注目されつつあります。メンバーの気持ちがひとつにまとまっていくにつれ,プロトタイプも徐々に類似してくることが分かっています[4]。

以上から「リーダー個人の能力・資質」と同じくらい「リーダーシップが機能する環境」に気を配る重要性が分かります。リーダーシップは集団的なプロセスなのです。

文献

- 1.池田浩(2019)リーダーシップ. 産業・組織心理学会企画・角山剛編,組織行動の心理学:組織と人の相互作用を科学する(pp.99–122).北大路書房

- 2.迫田裕子(2008)リーダーシップ過程におけるフォロワーの認知.坂田桐子・淵上克義編,社会心理学におけるリーダーシップ研究のパースペクティブⅠ(pp.25–52).ナカニシヤ出版

- 3.Lord, R. G., & Maher, K. J. (1993) Leadership and information processing: Linking perceptions and performance. Routledge.

- 4.Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2011) The new psychology of leadership: Identity, influence and power. Psychology Press.

- *記事内のイラストは「いらすとや」より。

PDFをダウンロード

1