- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから

- こころの問題を予防し,さらに良くするためには?

こころの問題を予防し,さらに良くするためには?

竹中 晃二(たけなか こうじ)

Profile─竹中 晃二

専門は健康心理学。Doctor of Education(ボストン大学),博士(心理学)(九州大学)。著書に『ヤング中高年:人生100年時代のメンタルヘルス』(単著,集英社新書),『健康心理学』(単編,北大路書房)など。

みなさんがご存知の心理学には,一方で,こころの科学として実態を解明しようとする研究的な視点があり,他方で,こころの問題を抱えて困っている人の援助を行う介入的視点があります。後者は,すでにメンタルヘルス不調の症状を抱える人々,またその前駆症状を自覚しながら毎日を送っている人々に対して,症状の回復や緩和のために重要な役割を果たしています。

近年では,「起きてしまった」こころの問題に対処する臨床的対応とは別に,プリベンション(予防:発症や悪化を防ぐための予防措置)やプロモーション(メンタルヘルスを今以上に良くする方法)を行う重要性が指摘されています[1]。その背景には,諸外国,特に先進諸国に見られるように,急激に増加する精神疾患に対応するサービスが飽和状態に陥っており,臨床的対応とは別に,プリベンションやプロモーションを積極的に行わざるを得ない状況があるからです。いわば,プリベンションは,こころの問題に対して「転ばぬ先の杖」の役割を果たし,プロモーションは予防を超えて「転ばぬ先の杖いらず」を目指すと考えることができます。

メンタルヘルス不調のプリベンションとプロモーション

私たちは,地域,職域,学校,家庭などさまざまな場所で生活し,そこには必ずといってよいほど,こころの問題を生じさせる原因が存在します。しかし,自分のプライべートは,他人に知られたくない,恥ずかしい,みんなにどう思われるかが心配である,自分に何もなければ「人ごと」と思うだけです。現在,多くの人は,メンタルヘルスについて,すでに研修や教育を受け,よく知っているものの,実はうまい避け方やかわし方,また緩和方法についての知識が実生活に活かせていません。そのため,自覚症状がなければ何の行動もとらないのが実情です。日頃は自分のことでせいいっぱい,人のことまで考えられない,申し訳ないけれども人のことは他人や専門家にお任せで,誰かが面倒をみてくれるだろうと思っています。しかし,周りが気がつき始めたとき,自覚症状が出てきたときには,すでに深みにはまっており,専門の病院や専門家に治療を行ってもらう対症療法に任せることになります。そうならないために,一つは日頃からストレス・マネジメントと呼ばれるプリベンションを生活の中でどのように根付かせるのか,もう一つはプロモーションと呼ばれるポジティブ・メンタルヘルスの強化を意識して行うことが重要となります。

プリベンションとは,事前予防や一次予防のことで問題行動を起こしにくくし,ストレスなどが原因でメンタルヘルスが悪くなって体調を崩すということを前提としてその原因を突き止め,和らげたり,対処法を身につけさせることです。一方,プロモーションは,メンタルヘルスについて意識や関心を高め,行動を起こしやすくすることで,ポジティブ・メンタルヘルス(喜び,楽しみ,充実感など)を強化し,ネガティブな反すう(嫌なこと,ストレスになることばかりに目を向けて大きくさせる)を和らげることにつなげます。

予防措置としてのストレス・マネジメント

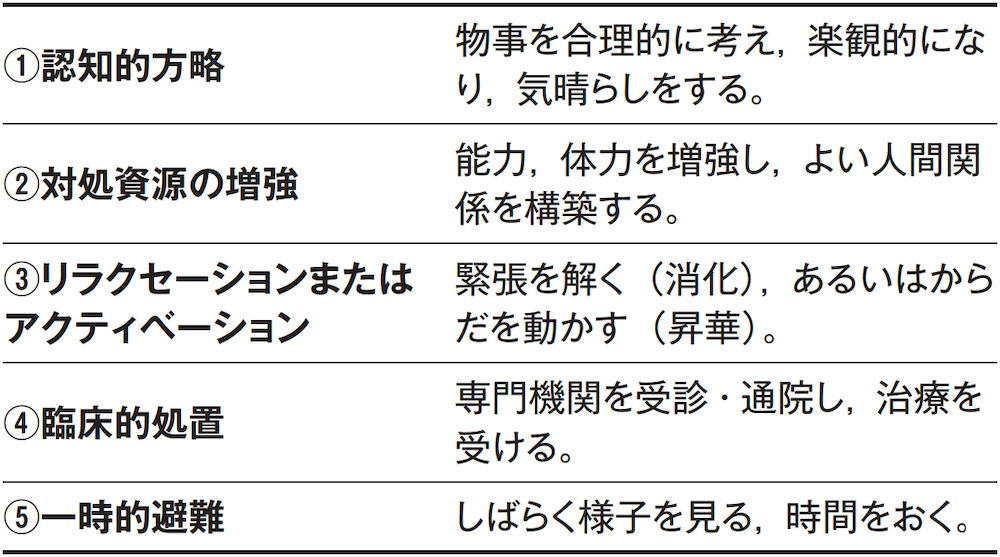

まずはプリベンションについて考えてみましょう。予防を担うストレス対処方法は,一般にストレス・マネジメント(ストレスの自己管理法)と呼ばれています。ストレス・マネジメントは,自分に立ちはだかるストレスを特定し,和らげたりするために5つの対処法が考えられます(表1)[2]。

ストレス・マネジメントの方略は,もともと臨床分野で用いられていた内容を一般向きにアレンジしたものです。また,その予防的戦略には,アプローチの方法によって,①症状の程度に応じて行う一次・二次・三次予防,および②誰に対して行うのか,すなわち症状やリスクの有無に関係なく提供する全体的戦略,リスクが大きいと予測される集団への選択的戦略,最後に症状を呈している個別戦略があります3。以上のようなストレス対処方略を前もって推奨し,選択的に実践を促しておく必要があります。

ポジティブ・メンタルヘルスの強化―プロモーション

メンタルヘルス不調を起こすことを前提として予防することとは別に,ポジティブなメンタルヘルスをいかに作っていくかは,こころを守る上で重要な課題です。欧米諸国では,専門的なメンタルヘルス・サービスにおいて精神疾患・障害を予防し,また治療を試みている一方で,ポジティブ・メンタルヘルスの強化を目的とする行動が積極的に奨励されています。これらの試みは,共通して,ネガティブ側面の低減に焦点を絞るのではなく,ポジティブ・メンタルヘルスの強化によってメンタルヘルス問題の予防を捉えている点が特徴です。ここでは,その方法として,私たちがさまざまな場で推奨してきた活動の中から,「こころのABC活動」について簡単に解説を行います。

私たちは,被災地域を中心に,日本人に適合させて「こころのABC活動」と名づけたメンタルヘルス・プロモーション活動を開始しました[4]。A(Act)は,散歩する,好きな音楽を聴く,友だちと話すなど,からだ,こころ,そして人とも活動的に過ごすことを指します。B(Belong)は,行事に積極的に参加する,趣味のサークルに参加するなど,社会的集団に属すことで集団への帰属意識を高め,同時に他者からのサポートを得やすくしています。最後に,C(Challenge)は,新しい活動に挑戦する,ボランティア活動を行う,困っている人を助けるなど,新規の活動や社会奉仕活動を促す活動を意味します。それぞれの活動では,能動的に実践することで満足感や達成感を味わうことができます。

いくらわかっていても,推奨されたプロモーション活動を習慣化させることは難しいものです。そのため,私たちは,「こころのABC活動」を日常生活で習慣化してもらうために,イフ・ゼン・プランを組み合わせるように推奨しています[5, 6]。たとえば,「イフ:通学・通勤のために電車に乗ったら,ゼン:車窓に映る景色を眺める」「イフ:お昼休みになったら,ゼン:外に出て深呼吸したり,歩く」「イフ:就寝前に,ゼン:ベッドの上でストレッチと腹式呼吸を行う」などです。

「こころのABC活動」は,ポジティブ・メンタルヘルスの強化のために,対象者が望ましい活動に積極的に取り組み,メンタルヘルスをよい状態に保持することを目指しています[7]。「こころのABC活動」については,以下のように動画を2種配信していますのでぜひご覧ください。

-

•こころのABC活動 成人版3

https://www.youtube.com/watch?v=Mr7dcF2gfkE&t=2s

-

•こころのABC活動 イフ・ゼン・プラン

https://www.youtube.com/watch?v=i5RolvCetqY

文献

- 1.竹中晃二 (2022) ヤング中高年:人生100年時代のメンタルヘルス. 集英社新書

- 2.Matheny, K. B. et al. (1993) Educ Psychol Rev, 5, 109–134.

- 3.竹中晃二 (2019) 労働安全衛生研究, 3, 135–144.

- 4.竹中晃二・富永良喜編 (2011) 日常生活・災害ストレスマネジメント教育:教師とカウンセラーのためのガイドブック. サンライフ企画

- 5.竹中晃二他 (2020) ストレスマネジメント研究, 16, 20–33.

- 6.竹中晃二他 (2020) J Health Psychol Res, 33, 125–136.

- 7.竹中晃二他 (2020) J Health Psychol Res, 33, 67–79.

PDFをダウンロード

1