- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから

- 精神疾患を連続的に捉える─診断横断的アプローチとは

こころの測り方

精神疾患を連続的に捉える─診断横断的アプローチとは

岡 大樹(おか たいき)

Profile─岡 大樹

博士(医学)。臨床心理士,公認心理師。専門は臨床心理学・臨床神経科学。fMRI,機械学習等を用いた神経デコーディングによる精神症状のメカニズム解明,新規治療法開発に従事。

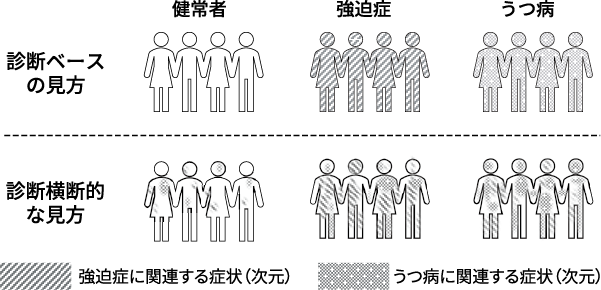

精神疾患はこれまで,うつ病や不安障害といった診断カテゴリごとに分類されてきました。しかし,この枠組みには限界もあります。例えば,異なる診断名の患者が共通の症状を示すこともあれば,同じ診断名でも患者ごとに異なる特徴を示すことが少なくありません。そのため,近年ではこうした診断にとらわれず,精神疾患を「連続的な特性の集合」として捉える診断横断的アプローチが注目されています(図1)。

診断横断的な視点の重要性

例えば,不安や抑うつ,衝動性といった要素を個別に測定し,それぞれの強さや相互関係を分析することで,従来の診断カテゴリに縛られない新しい理解が生まれます。異なる診断名がついていても,共通する症状や脳の働きを持つことが多く,診断の枠を超えて横断的に捉えることで,より適切な治療法を見つけられる可能性があります。

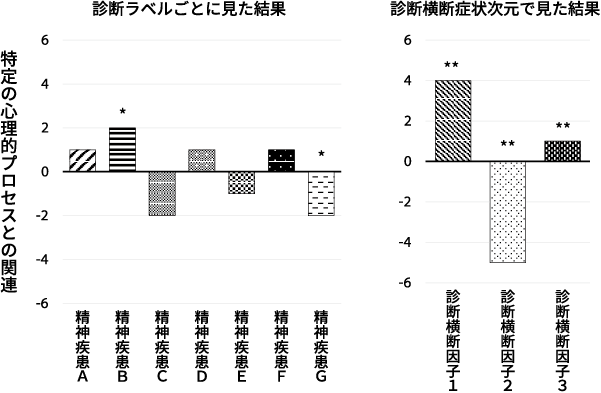

このような視点を支える研究のひとつに「研究領域基準(RDoC)」があります。RDoCは,精神疾患を多様な次元で分析する枠組みです。例えば,気分障害や不安障害,衝動制御の問題を抱える人々に共通する心理的・認知的および生物学的特徴がどのように現れるのかを測定し,診断を超えて関連する要素を明らかにします(図2)。この枠組みも参照しつつ,筆者らは自己報告調査を用いて,報酬感受性と精神症状の診断横断的次元との関連性に着目し,診断を横断する症状次元と報酬感受性との関係を明らかにしています[2]。

*は統計的有意性を示す。実際に存在する論文の結果ではないため注意。

ただし,RDoCでは自己報告だけではなく,脳の神経回路,認知機能,行動,遺伝要因などの異なるレベルのデータを統合的に扱います。これにより,「この診断のメカニズムは何か?」ではなく,「この症状の心理・神経・生物学的メカニズムは何か?」というマルチな問いに焦点を当てることができます。RDoCにも様々な問題があることは指摘されています[3]が,ここでは割愛します。

ビッグデータ活用と解析技術の進展

近年のデータ解析技術の発展に加えて,オンライン上でのデータ取得が容易になり,ビッグデータを活用した研究が可能になっています。そこから因子分析や機械学習を用いて,多数の症状や行動パターンから共通因子を抽出する試みも進められています[4]。

このようなアプローチを,個別の診断を統合し,抽象度を高めるものと捉える方もいるかもしれません。しかし,実際には,特定の症状次元と関わるプロセスや認知メカニズムを細かく特定することで,より精度の高い介入ターゲットを設定することが可能になります。例えば,うつ病や不安障害に共通する「反復思考(繰り返し同じことを考えてしまう状態)」に注目すると,それを長引かせる要因として「メタ認知(自分の考え方をどう評価するか)」が関わっていることがわかります。これに着目すれば,「うつ病だからこの治療」という診断基準に基づくアプローチではなく,「反復思考を短くするためのトレーニング」を行うといった,よりターゲットを絞った介入を検討することができます。これにより個々の症状次元のメカニズムに即した治療が生まれるのです[5]。

ネットワークモデル

ここまで話してきたものは,専門的には「潜在変数モデル」と呼ばれるアプローチを取っています。このモデルはこれまで説明してきたように現在の診断を超えた有益な知見をもたらす可能性がある一方,個々の人間が抱える症状・特性に具体的で有益な示唆を与えにくいという問題点があります。そのような問題に対して「ネットワークモデル」というものもあります。潜在変数モデルは,観察される症状の背後にある共通の基盤を仮定し,それを統計的に推定し,関連するメカニズムを明らかにしようとします。一方,ネットワークモデルは,個々の症状が互いに影響を及ぼし合う関係性に注目し,症状間の相互作用を可視化することで個別的な治療や介入の可能性を探ります。

ここで重要なのは,両者は対立する概念ではなく,目的とものの見方・切り出し方が異なるだけであるということです。例えば,潜在変数モデルが精神疾患の新たな分類やメカニズム解明に適している一方で,ネットワークモデルは症状の持続性や治療介入の影響を分析するのに役立つ可能性があります。

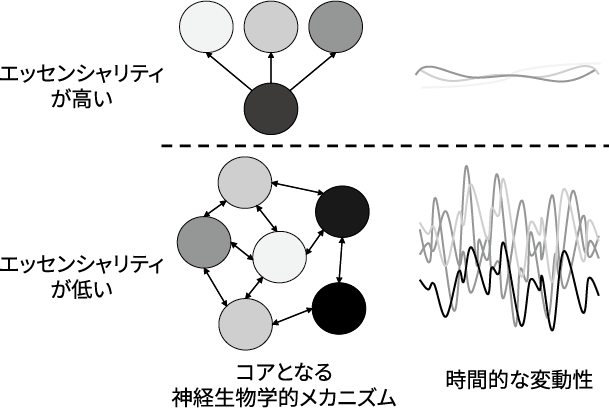

エッセンシャリティの差異

ただし,これら双方のモデルが持つ課題として,現段階の多くの研究は精神疾患の「エッセンシャリティ」の違いをあまり考慮できていないという点も重要です[6]。統合失調症のように,疾患特有の生物学的基盤が発見されつつあり,自然経過で症状が変わらず持続しやすい(エッセンシャリティが高い)疾患もあれば,うつ病のように環境や出来事の影響を受けやすく,介入なしでも症状が変化する可能性のある(エッセンシャリティが低い)疾患もあります(図3)。

これは個々の現在取り扱われている診断だけではなく症状に着目した場合でも同じことが言えます。例えば幻視のような症状と,抑うつ症状といった,エッセンシャリティが異なる問題を一緒くたに解析することが本当に適切なのか,という点は考慮する必要があります。特に,エッセンシャリティが高いものについては,潜在変数モデル・ネットワークモデルが取り扱うように,特定の症状次元,あるいは症状間の相互作用だけでは説明しきれない独立した側面があり,独自の生物学的基盤を考慮する必要があるかもしれません。この点については,今後の研究や臨床実践の中でさらに検討されるべき課題となるでしょう。

まとめ

今回,精神疾患を診断ではなく,連続的な特性として捉える診断横断的アプローチがいかに従来の枠組みにとらわれない新たな理解をもたらすかについて説明してきました。RDoCのような研究の進展やデータ解析技術の発達により,精神疾患のより細かいメカニズムが解明され,個別化された治療が可能になりつつあります。一方で重要なのは,これらのアプローチも完ぺきではなく,実際に現行の診断ベースのモデルよりも果たして有用なのかという点は研究・臨床双方から見て重視される必要があります。臨床家・精神医学研究者に限定されない,広く心理学を学んでいる多くの方がこのようなアプローチに興味を持っていただくというのが一番重要なことだと思います。本稿を読んでご興味をお持ちいただけましたら,ぜひご連絡ください。

文献

- 1.Insel, T. et al. (2010) Am J Psychiatry, 167, 748–751.

- 2.Oka, T. et al. (2025) J Affect Disord, 387, 119493.

- 3.Parnas, J. (2014) World Psychiatry, 13, 46–47.

- 4.Gillan, C., & Whelan, R. (2017) Curr Opin Behav Sci, 18, 34–42.

- 5.杉浦義典 (2019) 心理学評論, 62, 104–131.

- 6.Hitchcock, P. F. et al. (2022) Annu Rev Psychol, 73, 243–270.

- *本記事の執筆にあたり,科学研究費補助金の援助を受けた(24K22822)。

PDFをダウンロード

1