知識学習の心理学

佐藤 誠子(さとう せいこ)

Profile─佐藤 誠子

博士(教育学)。専門は教授学習心理学。筆頭論文に「概念変化はなぜ生じにくいのか:仮説的判断を阻害する要因としての自己完結的推論」教育心理学研究,69(2), 135–148, 2021など。

勉強はつらくて苦しいものですか

「知識学習」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは「勉強」だと思います。勉強とは知識を「覚える」ことだと考えている人もいるでしょう。辞書を引くと「気の進まないことを,しかたなしにすること」(精選版日本国語大辞典)ともあり,その言葉にはどこか息苦しさを感じさせるニュアンスがあります。しかし,じつは勉強はおもしろいものなのです。ではどうすればおもしろくなるのでしょうか。それは知識学習のあり方と密接に関係しています。

知識は覚えるだけではもったいない

「知識」とひとことで言っても,その中身によって事実に関する知識,やり方に関する知識,概念に関する知識とに分けられます。理科など科学的概念を扱う教科では,概念間の関係性すなわちルール(法則的知識)を学ぶことが目標とされます。例えば,小学5年生の理科では種子植物のルールを学びます。種子により子孫を残す植物の仲間は花を咲かせます。「花が咲く植物は種子をつくる」というルールが成り立つことは,アサガオやヒマワリ,ホウセンカ,ヘチマなど小学校理科で扱われてきた植物を思い浮かべればわかることでしょう。

さて,このルールを学んだら皆さんはどうしますか。テストで問題が出されたら正確に答えられるように,ルールを暗記したり,花が咲いて種子をつくる植物をなるべくたくさん記憶しようとしたりするかもしれません。しかし,そのように知識を「覚える」だけでは学ぶことのおもしろさは十分に実感できません。

知識を学んだら,使ってみよう

そこで,次の問いを考えてみてください。先のルールを学んだ皆さんは,次の問いにどう答えるでしょうか。

シロツメクサも花が咲きます。シロツメクサには種子ができるだろうか?

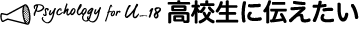

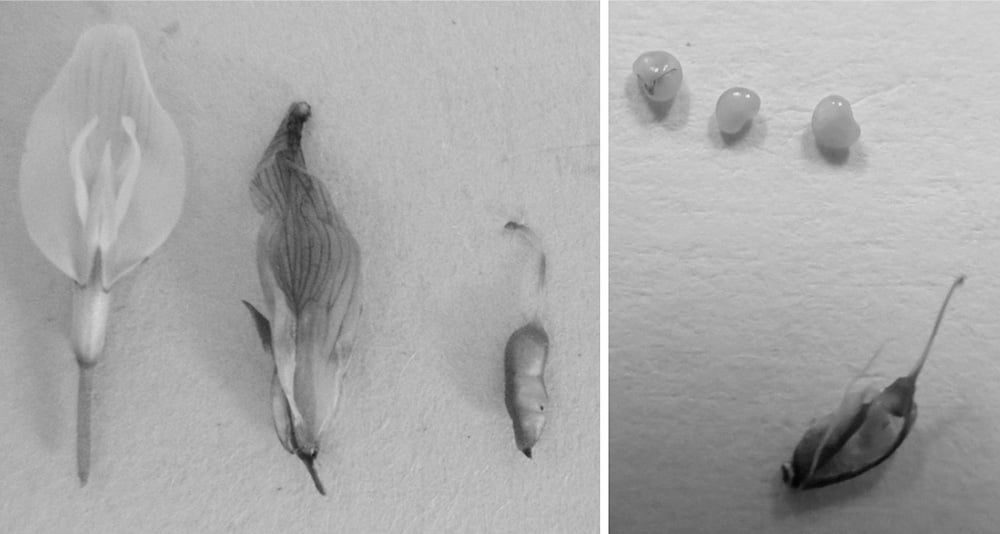

「見聞きしたことがないからわからない」「小さい花だから種子はありそうにない」と考えた人もいるのではないでしょうか。しかし,シロツメクサも花を咲かせますので(小さい花が集まった集合花です),先のルールを使えば「種子ができるはずだ」と予測できます。ただし,これはあくまで「予測」ですから実際に調べてみましょう。図1は私が実際にシロツメクサの花を解剖した写真です。中には豆のさやのようなものがあり,確かに種子がありました。シロツメクサも種子をつくるのです。

このようにして,「じゃあ校庭にあるハコベも種子をつくるのかな」「ナズナも種子をつくるだろう」など,未知の事例に対してもルールを使えば予測ができるのです(予測が合っているかどうかぜひ調べてみてください)。では,次はどうでしょうか。

チューリップも花が咲きます。チューリップには種子ができるだろうか?

「チューリップは球根をつくる。だから種子はできない」と考える人が多いと思います。ですが,ここでひるまずにルールを使ってみましょう。チューリップも花が咲くのだから,「ルールからすれば,もしかしたらチューリップも種子をつくるかもしれない」と予測してみるのです。これもあくまで予測ですから,確認してみましょう。実際にインターネットなどで調べてみてください。じつはチューリップも種子をつくるのです(雌しべのもとに実ができ,その中に種子があります)。

ここで,皆さんはある疑問を抱いたのではないでしょうか。それは「チューリップも種子をつくるのに,どうして球根を植えて育てるのだろう。球根と種子の違いは何か?」といった疑問です。こうした疑問はルールを使ったからこそうまれるものであり,探究的な学習に発展可能な問いなのです。ちなみに球根と種子の違いは生殖方法の違いによるものです。前者は無性生殖(クローン),後者は有性生殖です。

知識は思考の道具である ――「逆必ずしも“偽”ならず」[1]

ここまで見てきたように,ルールを学ぶことの良さは思考の道具として「使える」という点にあります。そこで,その道具(知識)を「どう使うか」についても触れておきましょう。次の問いについて考えてみてください。

トウモロコシの粒々は実です(種子がある)。では,トウモロコシは花を咲かせるだろうか?

「見たことがないからわからない」と記憶に頼るのではなく,ルールを使って考えてみましょう。ここで,先のルールを逆にして「種子をつくる植物は花を咲かせる」とすると,「(種子をつくる)トウモロコシも花が咲くだろう」と予測できます。本当でしょうか。実際に調べてみてください。トウモロコシも花が咲くのです(インターネットで調べてください。雄花と雌花があり,トウモロコシのヒゲの部分は雌しべです)。

ところで,この予測は先のルールを「逆」にしたものでした。「逆必ずしも真ならず」だからこの予測はあてはまらないのでは?と考えた人もいるでしょう。しかし,このような知識の変形(「知識操作」[2]といいます)は,新しい仮説を生み出す思考(アブダクション[3])にあたります。形式論理では「誤り」とされるものの中に,仮説の生成や発見にとって重要な発想があるということです。知識学習の場面では,厳密性だけを意識していたのでは学習者の認識は発展しません。知識を使って新しい予測をおこない確認した結果,予測が合っていたらその知識の信頼度が高まりますし,予測が外れていたら「どうしてだろう」と疑問が生じ,それが探究の契機になるのです。

知識を使うことで「問い」がうまれ,学習が発展する

トウモロコシも花が咲くことがわかりました。しかし,トウモロコシの花の写真を見ると花びらもなく,花らしくありません。一方,多くの人が知っている花とは,チューリップやパンジーのように鮮やかな花びらのある花です。いずれも「花」だということを知り,「では花とは何なのか?」という疑問が生じた人もいるのではないでしょうか。この疑問も,発展的学習につながる大事な問いです。そこで「花」について調べてみると,花とは雄しべと雌しべからなる「生殖器官」のこととあります。花びらの有無は関係ないのです。「じゃあ,花びらがあることのメリットは何だろう?(ではなぜトウモロコシは花びらがなくてもよいのだろう)」という問いが出てきませんでしたか。「一つわかると,わからなくなる」のが学習の本質なのです[4]。

また,このようにルールを使っていく中で「では,花が咲かない植物は種子をつくらないのか?」という問いがうまれた人もいるのではないでしょうか。「花が咲かない植物」は非種子植物(コケ,シダ類)のことです。小学校理科では「花が咲く植物が種子をつくるのは子孫を残すため」と学びます。「じゃあ,花が咲かない植物はどのようにして子孫を残しているのだろう?」という問いが出てきませんか。コケ,シダ類は胞子によって子孫を残します(中学・高校の理科で学習します)。このように,たった一つのルールでもそれを積極的に使っていけば,「問い」がうまれ,知識どうしがつながり,学習が発展していくのです。

おわりに

知識学習は記憶の問題だと考えていると,それが本来もっている「おもしろさ」に気づくことはできません。知識を学んだら,思考の道具として積極的に「使ってみる」ことが大切です。そして,そこからうまれた「問い」をきっかけに探究し,学びを深めることができるのです。

ブックガイド

- 『思考力を育む「知識操作」の心理学:活用力・問題解決力を高める「知識変形」の方法』工藤与志文・進藤聡彦・麻柄啓一(著),新曜社,2022年

- 知識の「使い方」に関して,教科の学習内容を例にわかりやすく述べられています。「思考のための知識」へと誘う書です。

文献

- 1.細谷純(1970)授業研究,86,115–120.

- 2.ブックガイド参照

- 3.米盛裕二(2007)アブダクション:仮説と発見の論理.勁草書房

- 4.細谷純(2001)教科学習の心理学.東北大学出版会

PDFをダウンロード

1