- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから

- 損を避けたい気持ちのほんとうのところ

損を避けたい気持ちのほんとうのところ

長谷 和久(ながや かずひさ)

Profile─長谷 和久

博士(心理学)。専門は社会心理学。山口大学ひと・まち未来共創学環講師,放送大学山口学習センター客員准教授。筆頭論文にProbability overestimation induced by icon arrays, Acta Psychologica, 248, 104352, 2024など。

心理学の研究では,人には「ヒューリスティックとバイアス」と呼ばれるさまざまな認知の歪みがあることが指摘されてきました。なかでも特に有名なものが,何かを得ること(獲得)よりも,何かを失うこと(損失)により強烈な印象を抱く「損失回避(loss aversion)」と呼ばれるバイアスです。

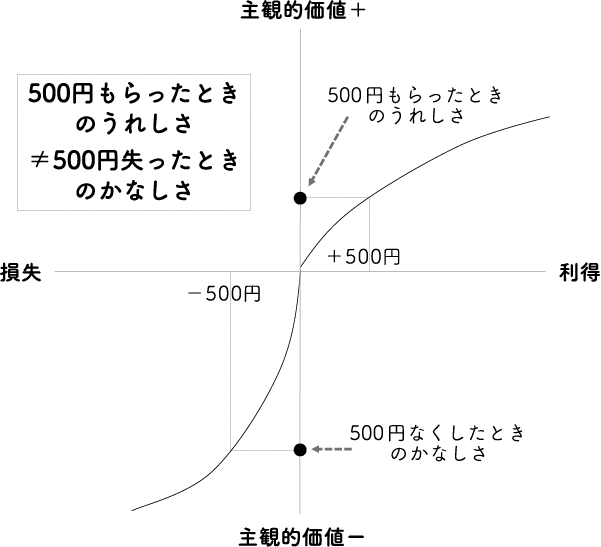

カーネマンとトゥベルスキーの研究[1]を参考にして,図1に私たちの価値判断の様子を模式図としてまとめました。横軸が獲得や損失の大きさを表し,縦軸はそうした出来事を経験したときの心理的なインパクトの強さを表しています。この図にはいくつかの特徴が表現されていますが,損失回避に焦点を絞ると,損失の領域は獲得の領域よりも傾きが急であることがわかります。この傾きの急さは獲得領域の約2倍と言われており,500円失うことは1,000円もらうことに匹敵する心理的インパクトを持つと考えられているのです。

こうした話を聞くと,自分の生活を振り返って「確かにその通りだ。損した方が得したときよりも記憶に残る」といったように,損失回避の考え方と整合する経験を思い浮かべるのではないでしょうか。たとえば,予期せぬお小遣いをもらえる喜びよりも,テストの点数が悪かったなどの理由でお小遣いを没収されてしまうことの方が,悲しさはひとしおかもしれません。

心理学や行動経済学では,損失回避は疑いようのない普遍的なバイアスであるという前提が置かれてきました。このため,損失回避が存在するものと仮定した上で多くの研究が実施されています。私自身もそうした前提に立ち,獲得よりも損失を強調する表現の説得効果を研究してきました[2, 3]。

損失回避の存在に対する疑問

しかし,本当に損失回避は存在するのでしょうか。私は冒頭で「人にはヒューリスティックとバイアスと呼ばれるさまざまな認知の歪み」があると述べました。損失回避以外にも多くの認知バイアスが存在し,その一つが「確証バイアス(仮説確証バイアス)」です。確証バイアスがあるため,私たちは自分の考えを否定する意見や結果よりも,それを支持してくれる意見や結果に選択的に注意を向けるようになります。

この傾向は損失回避の研究にも当てはまる可能性があります。私たち研究者(少なくとも過去の私)は損失回避を確固たる認知バイアスとして捉えていたため,損失回避を支持する結果には注目する一方で,それとは異なる結果(獲得の方が重視される結果や,損失と獲得が同程度に重視される結果)を見落としてしまっていたかもしれません。

私自身の研究も含めて,近年は損失回避の実在性に関する研究が盛んに行われています[4, 5]。こうした研究は,損失回避が本当に存在するかを検討するだけでなく,どのような場面で損失回避が生じ,どのような場面では生じないのかという境界条件を明らかにすることにもつながります。

このように,研究者自身が確証バイアスなどの認知バイアスに影響されないよう注意深く研究を進めることで,心理学研究で得られる成果をより洗練されたものにできるのではないかと考え,研究を続けています。

文献

- 1.Kahneman, D., & Tversky, A. (1979) Econometrica, 47(2), 263–292.

- 2.Nagaya, K. (2023) Jpn Psychol Res, 65(4), 379–398.

- 3.長谷和久・中谷内一也 (2019) 日本リスク研究学会誌, 29(2), 137–145.

- 4.長谷和久 (2025) 日本心理学会第89回大会, 1D-072-PI.

- 5.Gal, D., & Rucker, D. D. (2018) J Consum Psychol, 28(3), 497–516.

PDFをダウンロード

1