- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- 誰か1人が皆のために動かなければいけないとき

誰か1人が皆のために動かなければいけないとき

ターン有加里ジェシカ(たーん・ゆかりじぇしか)

Profile─ターン有加里ジェシカ

東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程(社会文化研究専攻)修了。博士(社会心理学)。専門は社会心理学。2022年,日本学術振興会第12回育志賞受賞。2023年より現職。

誰か1人が皆のために動かなければいけない─。こういった状況は,日常のさまざまな場面でみられる。例えば,家庭や職場で共有スペースが汚れたとき,誰かが掃除しなければいけない。また,新たなコミュニティを立ち上げる際には,誰かがその代表者になる必要がある。このように,集団内で少なくとも1人が負担を引き受ければ集団全体が利益を得られるような状況は,「ボランティアのジレンマ[1]」とよばれる。ボランティアのジレンマは,社会的ジレンマという集団状況の一種として,社会科学の諸分野で研究されてきた。

ボランティアのジレンマにおける効率と公平の対立

ボランティアのジレンマ状況が繰り返し発生するとき,誰がどのくらいの頻度で負担を引き受けるべきだろうか。集団成員ごとに負担の大きさが違うとき,この問いに対する答えは複数存在しうる。

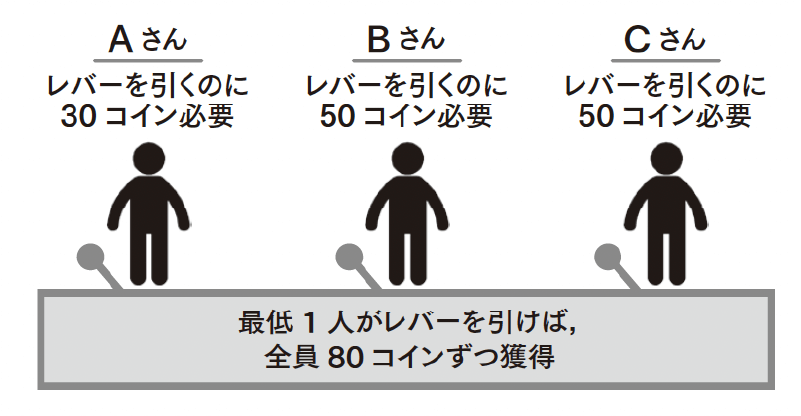

ここで,図1のような簡略化したボランティアのジレンマ状況を考える。この状況では,3人のうち最低1人がレバーを引けば,全員が80コインずつ受け取れる。ただしレバーを引くには負担が伴う。Aさんがレバーを引く場合は30コイン,BさんとCさんがレバーを引く場合は50コインが必要である。

この状況で望ましいとされうる分担には少なくとも2種類考えられる。一方は,効率(集団全体の総負担を最小にすること)を優先した分担である。最も効率的な分担は,負担が最も小さく済むAさんだけがレバーを引き続けることで実現する。もう一方は,公平(各集団成員の負担を均一にすること)を優先した分担である。公平な分担をするためには,AさんだけでなくBさんとCさんもある程度レバーを引く必要がある。

効率を優先すれば公平は損なわれ,逆に公平を優先すれば効率が損なわれる。このように効率と公平が対立するとき,どちらの分担原則が理想とされるのだろうか。また,その理想とされる原則通りの分担は行われるのだろうか。

理想的な分担と実際の分担の乖離

上記の問いを検討するため,私は博士論文研究の中で図1のような状況を用いた実験を行った[2]。 実験参加者を3人組にし,レバーを引くか否かという選択を繰り返し行ってもらったのである。その結果,参加者は公平を優先すべきと考えているが,実際には公平な分担からしばしば乖離することが示された。さらに,その乖離の主な要因は,誰がいつレバーを引くかに関して成員間で調整しきれなかったためであることも示された。

図1の状況で公平な分担を実現するためには,AさんはBさんとCさんよりもやや頻繁にレバーを引く必要がある。つまり,「Aさん→Bさん→Cさん……」といった単純な交代制では公平な分担には至らない。そこで,誰がいつレバーを引くかに関して成員間で調整する必要があったが,その調整が難しかったのである。

現実場面を考えてみても,公平な分担が理想とされているのに,成員間の調整が難しいために理想通りにならないことは多々ある。また,本実験の状況ではどのような分担が公平であるかに関して一意的に定まりやすかったが,実社会ではそもそも何が公平かについて合意がとれないこともある。今後はこういった社会的状況に関する検討をていねいに進めながら,理論的・社会的に貢献できるよう研究に励み続けたい。

文献

- 1.Diekmann, A. (1985) J Conflict Resolut, 29, 605–610.

- 2.Tham, Y. J. et al. (査読中) Equitable burden-sharing in “take-one-for-the-team” situations: The role of coordination.

PDFをダウンロード

1