- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 88号 バーチャルリアリティの広がり

- バーチャルリアリティと変性意識体験

【特集】

バーチャルリアリティと変性意識体験

鈴木 啓介(すずき けいすけ)

Profile─鈴木 啓介

2007年,東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。生命の自律性の計算機モデルの研究で学術博士号を取得後,理化学研究所脳科学総合研究センターを経て,現在はサセックス大学・意識科学研究センターにて身体性と意識の研究に従事。国際意識科学協会(ASSC)会員。専門は認知神経科学・意識科学・人工知能・人工生命。著訳書は『現れる存在:脳と身体と世界の再統合』(共訳,NTT出版)など。

バーチャルリアリティ(VR)はビデオゲーム産業などを中心に近年急速に実社会に浸透しつつある新しい情報技術である。その最大の特徴は,ヘッドマウント・ディスプレイ(HMD)の没入性,身体運動のトラッキングなどによって,ここではない別の「現実」を作り出せるところにある。我々の脳はそのような「ありえない現実」をどのように認識し,どのような体験が生み出されるのだろうか? VRの中の「現実」がいかにして認識され経験されるのかを理解することは,現実世界とその中に身体化された自己がいかに生じるのかを理解することにつながる。本稿では,VRを利用した認知心理学的研究の中でも特に意識体験の変容や錯覚に注目して,著者の研究を中心に紹介したい。

身体としての自己とVR

我々は自己の身体を通して一つの自分という感覚をもつ。これを身体化された自己と呼ぶ。自分が自分であるという自己意識を形作る,最も基本的な自己感覚だとされる。健常な成人では,この確固とした身体に立脚する自己を日常的に経験している。一方で,この身体化された自己に変容をきたす例として,自身の身体を外側から経験する「体外離脱体験」や,脳損傷などが原因で自分の意志とは関係なく体が動いているかのように経験する「エイリアンハンド症候群」などが知られている。興味深いことに,これらの身体感覚の変容の一部は,VRを用いることで健常者でも再現可能である。ここでは,体を自分のものだと感じる「身体所有感」の錯覚と,自分で体を動かしていると感じる「運動主体感」の錯覚に注目してみよう。

脳の中の身体

体外離脱体験は自己の身体への所有感覚が実際の身体とずれてしまった状態だと考えられる。事故などで四肢の一部を失った人がそこに存在しない手や足を感じる幻肢もよく知られた例だ。我々の身体がどこからどこまでなのかは,身体の物理的な境界というより脳の中で決められているといえる。実はVRを使って体外離脱体験を引き起こした実験がある1。この実験では,実験参加者の後方に置かれたカメラからの映像をHMDを通して提示し,さらに実験者は本人の背中を棒状のもので何度も触りつづける。このとき,視覚映像の棒の動きと触覚で感じる棒の動きが同期していると,実験参加者は自分の体を実際の身体の位置ではなく,自分の前方にあると錯覚する。この「全身」所有感の錯覚は,ラバーハンド錯覚という古典的な身体所有感の実験パラダイムの変種ともいえる。ラバーハンド錯覚では,VRではなくゴム製の偽物の手を使うという違いはあるが,同じように視覚と触覚の同期によってゴム製の手を自分の手だと感じる錯覚が起きる2。これらの実験結果は身体からの複数の感覚情報の統合プロセスが身体所有感と関係することを示唆している。

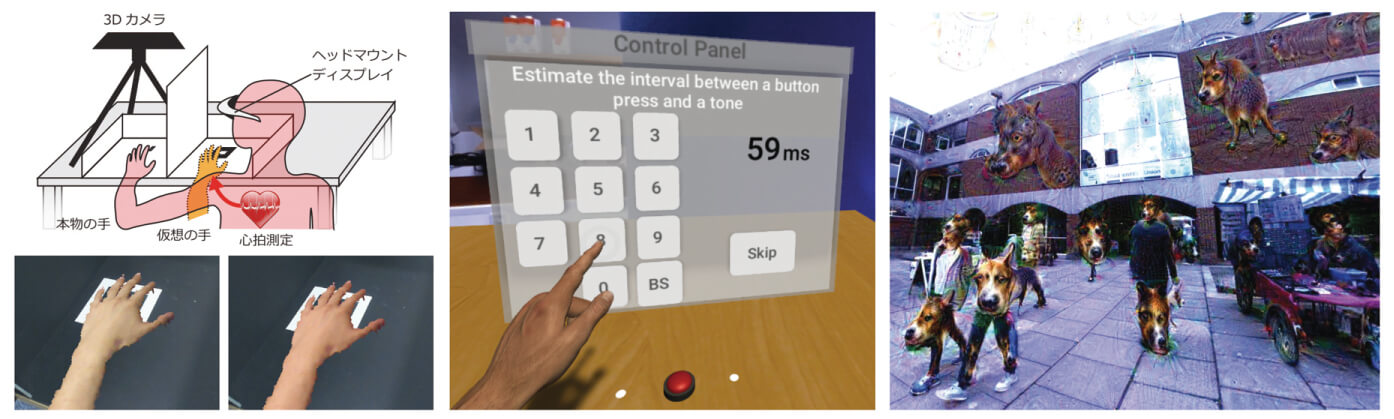

では,この身体所有感の錯覚は同期さえあればどの感覚でも生じるのだろうか。身体感覚の錯覚では視覚や触覚など身体の外部からくる感覚が注目されてきた。これらを外受容感覚という。一方で,我々の脳には内臓感覚や心拍など,身体内部からの感覚も入力される。これらは内受容感覚と呼ばれ,近年,身体的自己に関わっている可能性が示唆されている3。我々のチームでは,VR技術を駆使することで心拍と身体所有感の関係性を調べる実験を行った4 。この実験では,実験参加者の心拍をリアルタイムで測定し,拡張現実環境で3Dモデルの仮想の手を心拍のタイミングに合わせて赤く光らせた(図1左)。この視覚的な心拍フィードバックが本人の心拍と同期しているときに(非同期と比較して)実験参加者は仮想の手をより強く自分の手のように感じることがわかった。この研究では,身体所有感が,視覚や触覚のような外受容感覚だけでなく,心拍などの内受容感覚とも関わっていることを示したといえる。

「動かしているのは誰?」運動主体感の錯覚

自分の意志で身体を動かしているとき,「これは自分の動きだ」という固有の感覚が立ち上がる。この運動の主体としての自己の経験を運動主体感という。エイリアンハンド症候群は,この運動主体感が失われた状態である。興味深いことに,VR上で表示した手の動きに時間遅れをいれるなど,予測される運動と実際の運動の間に誤差をいれることでも運動主体感が弱まる。では逆に,自分の動作でないにも関わらず自分が動かしているという感覚,つまり運動主体感の錯覚を起こすことは可能であろうか?

運動主体感の客観的な指標として最近よく使われている「意図性の結合効果(Intentional Binding)」を用いたVRの実験を行った5。この結合効果とは,自分の意志でボタンを押すなどの行為をしたときに,その行為とそれが引き起こしたと考えられる事象(例えばビープ音)との間の時間間隔が実際より短く知覚される現象である。この実験では,仮想的な手を使って,本人の意志で動かしてボタンを押してもらう条件と,本人は手を実際には動かさないが仮想の手が勝手に動いてボタンを押すのをただ観察してもらう条件を比較した(図1中)。結果として,手が勝手にボタンを押した場合のほうが運動主体感の主観報告は低くなったが,結合効果では両者に違いがないことがわかった。この結果は,意図的な行為が引き起こすとされている時間結合効果が,「あたかも自分の行為によって音が鳴ったかのようにみえる」という後づけの因果的な関係だけでも引き起こせる可能性を示したといえる。

実際,運動主体感の経験は,行為とその結果の因果的推論の結果だという説がある6。意図的行為とその因果的帰結をコントロールできるVR上の仮想的な身体は,運動主体感,ひいては自分を主体と感じる自己意識を研究する重要なツールといえる。

精神疾患とVR

統合失調症などの精神疾患や高次脳機能障害では,幻覚,妄想といった身体に限らない知覚体験や認識の変容が見られる。ここからは身体を離れて,これらの通常とは異なる意識状態を理解するためのVRを使った研究を紹介していく。

幻覚機械─機械の見る夢

2016年にDeep Dreamというアルゴリズムが人工知能の研究者らにより発表されると,インターネット上で「AIによって描かれた」奇妙な画像が話題になった。機械学習における物体認識の分野では重層化されたニューラルネットワークが人間の知覚並みの性能を達成している。通常の認識過程では画像からそこに含まれる事物を答えさせるのが目的となるが,Deep Dreamではこの認識過程を逆に辿ることで,ネットワークが学習した動物や人工物などの「表象」に近づけるように入力画像そのものを繰り返し変更していく。結果として,入力画像には犬や鳥などの動物や自動車などが至るところに描き出される(図1右)。これはある意味で,物体認識を行う人工学習機械が描き出す「幻覚」あるいは「夢」ともいえる。

精神医学や心理学では幻覚とは実際の対応物がない知覚経験のことである。たとえば幻聴は,統合失調症患者に多くみられる幻覚の一種である。幻視は,レビー小体型認知症やパーキンソン病などで報告されているほか,シャルル・ボネ症候群のように視覚の喪失や幻覚剤と呼ばれる向精神薬で引き起こされる。ここでは幻覚が生じる神経学的メカニズムには踏み込まないが,そこに存在しないものが知覚される幻覚はDeep Dreamのようなトップダウンの生成プロセスが関わっているであろうことは想像に難くない。

著者らはDeep Dreamで生成された360°のパノラマ映像をVR上に実装することで,幻覚を体験できる装置を開発した7(図1右)。この幻覚機械では,映像はリアルタイムではないが,頭部運動のトラッキングにより,まさにそこにいるかのように幻覚を体験できる。幻覚機械のパフォーマンスを評価するために,体験後に変性意識状態を測る心理尺度に記入してもらったところ,幻覚機械の体験と幻覚剤の一種であるシロシビン摂取後の主観報告とは,視覚の変容など多くの項目で類似性がみられた。

VRによる精神疾患の再現は,これまでも患者の症状を人がデザインするという形で試みられているが,幻覚機械はそのような現象の単純な模倣ではない。実世界の画像を元に画像認識を学習したネットワークは,高次元の特徴空間上の表現を人の手によらず自動的に獲得する。興味深いことに,これらの自然に獲得されたニューラルネットワークの特徴空間と,ヒトやサルの視覚野の特徴空間を階層ごとに比較した研究では,これらのニューラルネットワークが生物の脳を直接モデル化したものではないにも関わらず,低次と高次の階層それぞれで明らかな類似性がみられた8。ここからも,幻覚機械の映像が生物学的にも妥当性のある,実際の幻覚に近いものであろうことが示唆される。

幻覚機械は,人間並みに物体を認識できる「脳の視覚システムと似た」人工知能をVRと組み合わせることで,幻覚をある意味で「脳の外側」で再現した画期的なシステムといえる。今後は,異なるタイプの幻覚をパラメトリックに作り出せることを活かして,幻覚の主観的経験と神経科学的メカニズムの間の関係を明らかにしていくつもりだ。

代替現実装置─現実という妄想

前節で述べた視覚的幻覚では本人に幻覚を見ているという認識があることも多い。一方で,精神疾患や脳機能障害では,そのような病識がなかったり,奇妙な妄想をもったりする例も多くみられる。これらは知覚の異常というより信念や認知フレームの異常だと考えられる。健常者でも,期待や思い込みからある体験が「作り出される」例は,催眠による暗示やプラセボ効果でみられる。一例をあげてみよう。「神のヘルメット」と呼ばれる装置がある。これは脳の一部に磁場をかけることで神秘体験を引き起こせる装置として知られていた。しかしその後,神秘体験が起きるかどうかは,磁場とは関係なく,個人の暗示のかかりやすさと関係していると報告されたのである9。神のヘルメットの正体は,科学的な装置の見た目が非明示的な暗示となり,何でもない経験を神秘体験と解釈してしまうプラセボ効果である可能性が高い。

著者らが開発した代替現実装置10は,そのような思い込みの中でも「現実にいるという思い込み」が意識経験に与える影響を調べるための装置である。いかにリアルな仮想空間にいても,通常はそれを現実世界だと誤解することはない。代替現実装置では頭部につけたカメラからのライブ映像と記録済みのパノラマ映像をHMD内で気づかないように差し替えることにより,いま体験しているものが現実世界であるという信念を維持したまま記録した映像を提示できる。従来のVRが感覚的なリアリズムを上げることで現実感を高めたのと対照的に,代替現実システムでは我々が普段何気なく感じている現実にいるという信念をVR内に持ち込むことができる。例えば,現実と信じている状況で,部屋の中の椅子や机が次々と別のものに入れ替わっていくとしよう。このとき,あなたは「現実」を疑ったり,自分自身の正気を疑うだろうか? あるいは,何もなかったかのように,自分の経験を合理化してしまうかもしれない。

我々にとって「現実にいる」という事実は非常に当たり前のことであり,VRの体験などを別として,この現実への信頼が揺らぐことはめったにない。この現実への強い信念は,統合失調症や身体失認で生じる,奇妙なほどに強固な妄想とどう違うのだろうか? 実のところ,その違いは「信念」が「事実」と合っているかどうかだけなのかもしれない。そう考えると,矛盾をはらんだ「仮想世界」に対して「現実にいるという信念」を維持しているという状況は,妄想に限りなく近い状況といえる。このように,代替現実装置では,現実という我々が当たり前にもつ強い信念と,現実では起きえない出来事を組み合わせることで,人工的に妄想を持つのに似た状況を作り出すことができる。

近年の理論神経科学では,ベイズ理論に基づいて脳の認知機能を確率的推定過程とみなす理論が興隆している。ここでは,単純な知覚経験でさえ,脳で学習される環境や自分についての「モデル」が生成するものと考える11。現実認識の誤った信念に固執する妄想は,世界や自己に対するこのようなモデルが何らかの原因で誤って学習,選択されてしまっていると解釈できる。では,どのようなときにモデルが現実に合わせて更新されなくなり,現実世界と信念のあいだに齟齬が生じるのだろうか。代替現実装置によって,このような最新の計算論的認知神経科学の理論を,実験で検証できると考えている。

まとめと今後の展望

意識・精神の理解に向けてVRを使った新しいアプローチを著者らの研究を中心に紹介した。脳機能障害・精神疾患などを原因とする自己身体錯誤,幻覚,妄想などは,意識を理解するのに重要な研究対象であるにも関わらず,これまでは症例研究やアナログ研究に頼らざるを得なかった。VR技術は,これらの現象を健常者を対象に実験室で再現することを可能にする。もちろん,VRによって作られた錯覚と脳に起因する障害とを混同してはいけないが,それぞれの経験の特徴の比較によって,意識科学や精神医学における重要な知見が得られるだろう。一人称視点での「体験」そのものを再現可能なVRは,今後,現象学的なアプローチと経験科学をつなぐ,意識研究におけるオルタナティブな方法論となっていくと期待している。

謝辞

著者の研究はモーティマー,テレサ・サックラー財団(the Dr Mortimer and Theresa Sackler Foundation)の助成を受けたものである。

文献

- 1 Lenggenhager, B. et al.(2007)Science 317, 1096-9.

- 2 Botvinick, M. & Cohen, J.(1998)Nature 391, 756.

- 3 (Bud)Craig, A.(2003)Curr. Opin. Neurobiol. 13, 500-505.

- 4 Suzuki, K. et al.(2013)Neuropsychologia 51, 2909-17.

- 5 Suzuki, K. et al.(2019)Psychol. Sci. 30, 842-853.

- 6 Wegner, D. M.(2002)MIT Press.

- 7 Suzuki, K. et al.(2017)Sci. Rep. 7, 15982.

- 8 Kriegeskorte,(2015)Annu. Rev. Vis. Sci. 1, 417-446.

- 9 Granqvist, P. et al.(2005)Neurosci. Lett. 379, 1-6.

- 10 Suzuki, K., Wakisaka, S. & Fujii, N.(2012)Sci. Rep. , 459.

- 11 Friston, K.(2009)Trends Cogn. Sci. 13, 293-301.

PDFをダウンロード

1