【特集】

動物との絆

私たちは,生活の様々な場面で動物と関わりを持っています。家庭で飼育される動物は,ペットではなく伴侶動物,あるいはコンパニオンアニマルと呼ばれることも多くなり,以前よりも私たちとの絆がより意識されるようになりました。テレビでは,動物を題材にした番組が人気で,動物と私たちの心が通いあう瞬間を捉えた映像から,その絆を意識する反面,その絆が人間の勝手な思い込みであることは以前から指摘されています。学校現場でも,人獣共通感染症の懸念や,適切な飼育の重要性が理解されるようになるとともに,それらへの適切な対策の困難さから,動物との関わりを学ぶ機会は限られたものになっているようです。このような人間と動物の関係に注目した研究は,心理学や関連する様々な分野で展開されています。

今回の特集では,動物と私たち人間の「絆」をテーマに,私たちの最も身近にいる伴侶動物との別れ,学校教育における動物の役割,イヌとの関わりから見た人間の営み,メディアによって表現される動物と人との「絆」の実際について紹介していただきます。(後藤和宏)

ペットロス─コンパニオンアニマルとの別れ

濱野佐代子(はまの さよこ)

Profile─濱野佐代子

日本獣医生命科学大学卒業。獣医師。白百合女子大学大学院博士課程発達心理学専攻単位取得満期退学。博士(心理学)。臨床心理士,公認心理師。ヤマザキ動物看護短期大学,清泉女学院大学准教授,帝京科学大学こども学部児童教育学科准教授などを経て,2016年より現職。著書に『人とペットの心理学』(単著,北大路書房),『動物看護の教科書 新訂版 第3巻』(分担執筆,緑書房),『日本の動物観』(共著,東京大学出版会),『子育て支援に活きる心理学』(分担執筆,新曜社)など。

はじめに

大学で獣医学,大学院で発達心理学を学び,人とペットの関係やペットへの愛着,ペットロス,ペット飼育が人に与える影響に関する研究を行ってきた。大学では,ペット飼育の心理学や人間動物関係学,心理学などの授業を担当している。

ペットを亡くした人は,その後,動物病院に行かなくなるので,スタッフからのサポートが受けられなくなる。サポートを受けたくても,どのような場所に相談すればよいのか分からず苦慮している飼い主が存在するという現状から,本学の附属動物病院の開業時に,獣医師であり,臨床心理士,公認心理師でもある著者が,ペットを亡くした飼い主,病気や介護が必要なペットを支える飼い主の心のケアの必要性を感じて,「家族の心のケア科」を開設し,カウンセリングを行っている。

以上の経歴を踏まえてペットロスについて論じていきたいと思う。さらに詳しく知りたい方は,生涯発達心理学的な視点から解説している『人とペットの心理学』(北大路書房)をご参照頂ければ幸いである。

ペットは家族の一員

人は太古から動物とともに暮らしてきた。世界中の様々な遺跡から,動物のいきいきとした姿が描かれている壁画や,動物をモチーフとした日用品や宗教的儀式の品物が発掘されていることからもわかるだろう。食料や日用品の原材料として活用してきた時代を経て,犬は狩りのパートナーや番犬,猫はネズミ捕りなどの使役動物として人の生活に役立ってきた。

欧米を中心に,家庭で飼われている「ペット(愛玩動物)」は,「コンパニオンアニマル(伴侶動物)」と呼ばれるようになってきた。このことからもわかるように,犬や猫などのペットは単なる動物ではなく,人と人生を共にする仲間として認識されるようになってきた。ペットを飼育する理由として,「癒やしや安らぎ」「家庭がなごやかになる」「子どもの情操教育になる」と答える人が多く,犬や猫から得られるものは,生活に役立つという実利的なものから,関係性から得られる恩恵に変化してきたと考えられる。

現在,日本では,どのくらいの数のペットが家庭で飼育されているのだろうか。ペットの代表格は,犬や猫である。「全国犬猫飼育実態調査」(ペットフード協会, 2019)によれば,推計で犬が約879万7000頭,猫が977万8000頭,飼育されているという。数年前までは,家庭で暮らしている猫の頭数は,犬よりも少なかったが,最近では猫の頭数が犬を上回った。犬は日々の散歩の必要性があることから,猫の方が犬よりも比較的世話の手間がかからないことや,都市部の密集した住宅事情などを考慮すると,犬よりも猫の方が現在のライフスタイルに合っているのかもしれない。これらの変遷からもわかるように,ペットは単なる動物としてではなく,子どものような存在,家族の一員として一緒に暮らしている(図1)。図1からは,撮影した人の溢れる愛情が伝わってくる。また,ペットから向けられる眼差しからは,家族への愛情が溢れている。

(コンパニオンアニマル)

ペットは,「無条件の愛」を与えてくれる存在であると多くの専門家はいう。その人が何者であろうと,社会的役割や肩書きは関係なく,たとえ道を踏み外したとしても,それを批判せずに,あるがまま受け入れてくれる。相手に条件をつけないこと。人間関係ではそれは時々難しいことかもしれない。ペットは,その人がその人であるがゆえに愛情を注いでくれるのだ。

「ペットはどのような存在ですか?」という問いに,家族のような,子どものような存在と答える人が多い。子どもは大人よりも平均余命が長い。しかし,ペットたちは人間よりも寿命が短いため,いずれ看取らなければならない日がやってくる。それは,避けて通れない道である。年を重ねても子どものように無邪気なペットが先に亡くなることは想像できないし,したくもないだろう。そのような愛情を注いでいるペットを亡くしたとき,遺された家族の悲しみは計り知れない。

家族の一員のペットを亡くしたら

ペットの喪失いわゆるペットロスは,愛着対象であるペットを死別や別離で失う対象喪失の一つであり,それに伴う一連の苦痛に満ちた深い悲しみ,悲哀の心理過程の総称である(濱野, 2013)。大切な人やペットを亡くした人は,同じような悲しみの心理的プロセスをたどるといわれている。ペットとの別れの原因には,死別と離別があり,死別の原因として,老衰,病死,事故死,安楽死がある。離別には,飼い主の生活状況の変化や身体上の問題などで手放す場合,ペットの行方不明などがある。最近では,災害で被災した人がペットと離れ離れになることが大きな問題となっている。

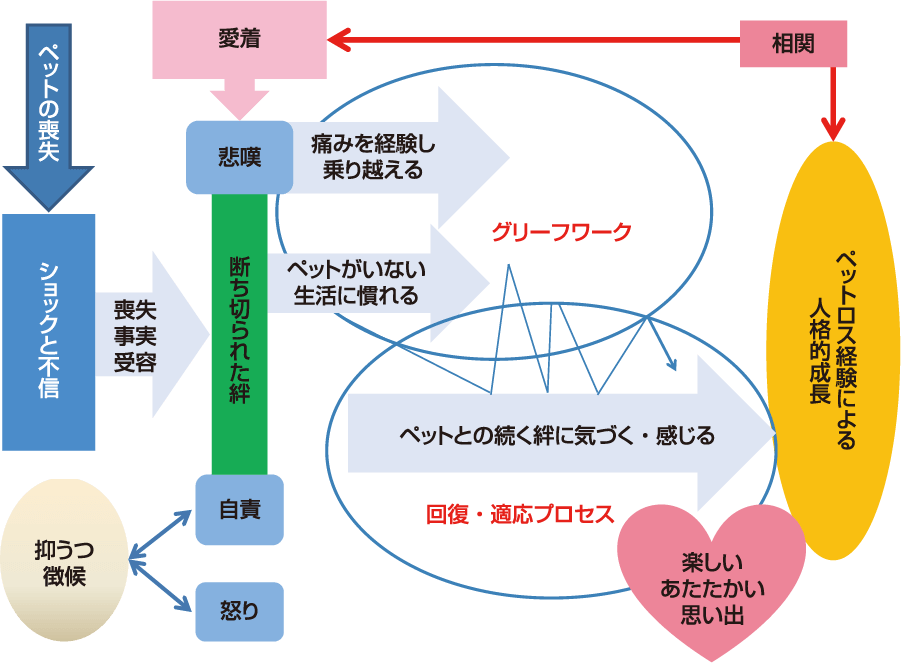

では,大切にしているペットとの別れを経験すると,どのような心のプロセスをたどるのだろうか。これまでの喪失に伴う悲哀の理論に加え,ウォーデン(Worden, 2008)の課題モデル,シュトレーベとシュット(Stroebe & Schut, 1999)による死別への対処の二重過程モデルを組み入れて,さらに,筆者の研究結果を加えて,まとめたものを示す(図2)。

(濱野,2020,『人とペットの心理学』p.125)

ペットロスの悲哀の心理過程を簡単に説明しよう。ペットが亡くなったと聞いたとき,もしくは,離れ離れにしまったとき,「そんなはずはない」もしくは「どこかにいるはずだ」と喪失の事実を否認し向き合えない。中には放心状態になる人もいる。また,ペットが重篤な病気であると宣告を受けたときも同様である。あまりにもショックを受ける出来事であるため,喪失の事実を否認することで,心を守ろうとする正常な反応といわれている。しかし,この喪失の事実に向き合わなければ,回復・適応のプロセスに移行しない。その人の世界は遠くぼんやりとして隔絶され,何も感じない,自分だけが取り残されて,外の世界はいつもどおりに動いている。喪失はまぎれもない事実なのだが,事実を認めるということは,その大切なものを失ったという現実を受け入れなければならないので回避する手段をとる。

ペットを最期まで看取るということが回復への鍵の一つだ。目の前で亡くなるのを見ているため長期間,喪失の事実を否定しなくなり,喪失の事実を受け入れることに役立つといわれている。ペットの最期に立ち会ったある飼い主は,「可哀そうで見ていられないだろうから臨終には立ち会いたくないという気持ちもあったのですが,やはりaちゃんは,家族全員に看取られたかったのだと思います。そして 1つの命を引き受けたからには,最期までしっかり現実として見届けてあげることが飼い主の義務であると痛感しました」(濱野, 2020)と語っていた。つらいけれども最期まで看取るという義務を果たし,すべてをやりきったという自負の気持ちも芽生えていくのだろう。

つづいて,ペットがもうこの世には存在しないという事実と徐々に向き合っていく。繰り返し別れの場面を思い出すかもしれない。喪失を否定しながら,とまどいながらも新たな生活に踏み出そうと試みても,引き戻されるように心の痛みが襲ってくるだろう。その痛みから逃れるために,まだどこかで生きているはずだとわずかな希望すがったりもするだろう。このような過程を行ったり来たりしているうちに,喪失の事実を否定する気持ちが心を多く占めていたものが,喪失の事実を受け入れる部分が多くなっていく。そうなることは,回復に向かっていく道のりなのだが,反面,ペットとの別れを強く感じることと同義でもある。

名状しがたい怒り,方向性を見失った怒りに襲われることもある。その怒りは,その死に関わったと考えられる動物病院の獣医師や動物看護師に向けられる場合や,親しい人たちに向けられる場合がある。この怒りは正常な反応であり,大切なペットを失ったことに対する怒りなのである。周囲にとって対応が難しい時期だが,根気よく見守ることで,怒りの渦中には気づけないかもしれないが,後々その思いやりに気づくときがくる。ときには,自身に怒りが向く場合もある。罪責感や後悔といった形で現れる。一方で,一緒に暮らしている間,ペットのために尽くしていたとしても,ほとんどの人が罪悪感や自責の念を抱く。前述のようにペットは子どものような存在なので,自分の庇護下にあるペットを助けてやれなかった,守ってやれなかったという気持ちを抱くことが多いようだ。これらの怒りや自責感は,抑うつ徴候と関連しているといわれる。抑うつ状態とは,気分が落ち込み,憂うつになり,何もやる気がなくなってしまうことである。また,悲しみ,痛み,落胆,絶望などの悲嘆感情,体調が不調になる,うまく考えることができない,周りの人とうまくコミュニケーションがとれない,なんとか取り戻したいと頭で考えるなどの悲嘆反応も経験する。

なぜペットロスはこんなにも悲しいのか

ペットを愛していたゆえの悲しみ,心の痛みである。なぜ,このように苦しむのか,愛情を注がなければこんなにも悲しまなくてもよかったのではないのか,と思うかもしれない。しかし,ペットに精一杯の愛情を注いで一緒の暮らしを楽しむことが,別れに直面したとき,その後の希望につながる。また,それが,回復・適応した後の人格的成長を促進し,喪失した後も続く絆を結んでくれる架け橋となる。グリーフワークが進んでいく中でこれらの悲嘆の痛みに向き合い,日常の生活を続け,ペットのいない生活に慣れていき,これらのグリーフワークと回復・適応プロセスを行ったり来たりしながら悲哀から回復していく。その途上で,現実にはペットは存在しない,しかしそのペットとの絆は続いていることに気づき感じていく。そして,ペットのことを思い出したときに,悲しみや苦しみは溶けてゆき,それを上回る楽しいあたたかい思い出として心に存在するようになるだろう。ペットは心の中に生きていて,思い出すといつでも会える,人生を見守る存在となってくれるのだ。さらに,そのペットが与えてくれたものや,いのちの大切さを実感し,他者の悲しみへの共感性が増し,人間的に成長し,その後の人生の糧となる重要な経験でもある。

ペットが亡くなって悲しむのは,どこかおかしいのか?

ペットロスと他の対象喪失との大きな違いとして,積極的な安楽死の選択があげられる。また,公に認められにくいため社会的なサポートがほとんどない喪失の悲しみの一つである(Harvey, 2000)といわれている。「動物が死んだくらいでなぜそんなに悲しむのか」という心ない言葉をかけられること,「また違うペットを飼えばどうか」という慰めも家族の悲しみに追い打ちをかける。他者からは代替可能な動物の死と捉えられることも少なくない。しかし,飼い主にとっては,亡くなったペットの代わりはいないので,この慰めは逆効果となる場合がある。周囲に理解されにくく軽視される傾向があるので,悲しみが増長されてしまうこともある。一緒に暮らしている家族でさえ,悲しみの度合いに温度差があり,共に悲しみを分かち合えない場合もある。ペットを亡くして,あまりにも悲しんでいる自分はどこかおかしいのではないかと,自分を責め,悲しむことを自らが許さない場合もある。共に病気と闘った理解者である動物病院のスタッフとは,ペットが亡くなった時点で関係が断たれてしまう。どこに相談してよいのか,そもそも相談してもよい内容なのかどうかと困惑し,悩みを誰にも打ち明けられずに一人で抱え込んで孤立してしまうケースもある。

キィディ(Keddie, 1977)は,ペット喪失後の悲嘆は人を喪失したときと類似の反応であり,ペット喪失後の適応の過程は重要な他者と死別したときと類似していると指摘している。シャーキンとノックス(Sharkin & Knox, 2003)は,多くの人々が,愛着対象としてペットを飼育しているので,ペットロスについて心理学の分野でサポートを含めて考えるべきだと主張している。これらの指摘のように,愛情を注いで,家族の一員としてペットと暮らしている家族にとっては,ペットはかけがえのない存在なのである。したがって,ペットを失った家族に対しては共感的な態度で応対する必要がある。さらに,心理臨床の現場でも対応すべき今後の課題ではないだろうか。

対象喪失に伴う悲しみは,その個人が経験する内的な世界であるので,他者や世間の基準からすればとるに足らぬものであるとしても,悲しみの比較や判断はせず,どのような喪失も尊重すべきであろう。

文献

- 濱野佐代子 (2013) 「ペットロス」日本発達心理学会(編)『発達心理学事典』(pp.494–495)丸善出版

- 濱野佐代子 (2020) 『人とペットの心理学:コンパニオンアニマルとの出会いから別れ』北大路書房

- Harvey, J. H. (2000). Give sorrow words: Perspectives on loss and trauma (pp.178–200). Brunner/Mazel.(安藤清志(訳)『悲しみに言葉を:喪失とトラウマの心理学』誠信書房)

- Keddie, K. M. G. (1977). Pathological mourning after the death of a domestic pet. British Journal of Psychiatry, 131, 21–25.

- ペットフード協会 (2019) 「令和元年全国犬猫飼育実態調査 主要指標サマリー」 https://petfood.or.jp/data/chart2019/3.pdf(2020年10月15日閲覧)

- Sharkin, B. S. & Knox, D. (2003). Pet loss: Issues and implications for the psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 34, 414–421.

- Stroebe, M. S., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description. Death Studies, 23, 197–224.

- Worden, J. W. (2008). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the health practitioner (4th ed). New York: Springer.(山本力(監訳),上地雄一郎・桑原晴子・濱崎碧(訳)(2011) 『悲嘆カウンセリング』誠信書房)