- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 96号 研究を社会に伝える

- 研究を編集し他者との関わりの中に価値を生み出す

【特集】

研究を編集し他者との関わりの中に価値を生み出す

渡邊 淳司(わたなべ じゅんじ)

Profile─渡邊 淳司

2005年,東京大学大学院情報理工学系研究科 博士課程修了。博士(情報理工学)。2019年より現職。専門は触覚情報学,ソーシャルウェルビーイング論。著書に『情報を生み出す触覚の知性』(単著,化学同人,第69回 毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞),『表現する認知科学』(単著,新曜社),『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(監修・編著,ビー・エヌ・エヌ)など。

きっかけ

およそ20年前,私はバーチャルリアリティ(VR)を専門とする研究室に修士の学生として所属していた。理系の大学院であったため,研究室には電気回路を得意とする学生や教員が数多く在籍していた。そして,VRは電気回路だけでなく人間の“回路”,すなわち人間の心理にも精通する必要があるため,研究室には各学年に一人くらい心理学に深い興味を持つ学生がいた。私もその一人である。また,VRと社会にアートという方法論でアプローチする芸術家も在籍していた。研究室のゼミでは毎回異なる方法論で発表がなされ,院生であった私は,その違いに困惑するとともに,人間とはどのようなものなのか,テクノロジーで人がどのように変化していくのか,その姿が立体的に現れてくるようで,とても心躍る時間であった。

現在の私は,企業の基礎研究所で,主に触覚に関する人間情報科学を研究活動の領域として論文や学会での発表以外に,科学館でのワークショップ,美術館での展示,本や冊子の出版,企業広報活動の支援,自治体の社会課題解決,触覚伝送に関する標準化活動に携わっている。触覚を切り口にした社会へのアプローチは多岐にわたっている。一人の人間が様々な分野に関わる状況で,私が「研究者」かと問われたら,自分でも自信を持って答えることはできない。

ただ,なぜ,そのようなやり方をしているのか,その理由については,少し説明することができる。

価値を生み出すバランス

自分が大学院を修了してから今までずっと,およそ15年にわたって,何かをわかることができた,何かを作ることができた,としても,それが社会の中でどのような価値を持つのかを伝えなければならない,そもそも誰も知らないことは存在しないことと一緒だ,と強迫観念のように感じていた(原稿を書きながら,これは院生のときに,どうにか自分の考えを異なる分野の人にわかって欲しいと,非常に苦しみながら試行錯誤していたのが原体験かもしれない,と思うようになった)。

そして,その強迫観念がもたらす必然の結果として,伝えるために,伝えたい人に合わせて伝え方を変えることを考えるようになる。例えば,論文や本だけでなく,体験型のワークショップや美術館での荘厳な展示,ゲームやエンタテインメント等伝え方は様々である。さらに,企業や自治体が絡むとそれぞれの論理があって予算規模も異なる。自分の研究という「素材」が所与の条件の中で,誰に対してどのように伝えることで最も価値が生まれるのか,それを見出すのである。自分が持っているもの,できること,興味,そして,受け手にとっての価値,それらのバランスを取ること,それが私にとって何より大切な行動指針となっている。

研究を編集する

私がもし,このような活動の在り方を敢えて言葉にするとしたら「研究を編集する」と説明している。自分の研究と社会との間にある多様なステークホルダーを結びつけ,価値を見出してアウトプットする。その活動を広い意味での「編集」[1]と表現するのが,私の中ではしっくりきている。もちろん,すべての研究者がそのように活動するべきだとは思っていない。そもそも「素材を生み出す」と「価値を編集する」は別の職業の職能であるし,私がたまたま研究と編集への執着が同時にあったということなのだと思う。私が大学院を出たばかりの頃,一般の人にも研究を伝えたいという気持ちからCDジャケットサイズ(12㎝×12㎝)のリーフレット(図1)を作成して数千部配布していた。これが「研究の編集」のはじまりであった。

フォーマットとコンテクスト

自身の研究を素材に価値を編集するとなると「素材」となる研究分野の専門知識だけでなくアウトプットの作法(フォーマット)を理解する必要がある。論文を書くときの作法とワークショップの作法,展示をするときの作法はまったく異なる。また,同じ論文でも心理学と工学では異なる書き方をする。工学は目標を設定し解決する「エンジニアリング」である一方で,心理学は人間や社会の構造や機能を「リバース・エンジニアリング」する。心理学の論文では,特に,問いの立て方次第でその価値が大きく変わるのが編集の視点からの魅力だと思う。

また一方で,どんな分野のアウトプットでも共通するものもある。その価値は文脈(コンテクスト)によって決定されるということである。論文には必ず参考文献があるため,どんな文脈の上で価値が主張されているのか明示的に示されている。一方,芸術作品などは,通常,文献が示されることはないが,そのときの社会情勢や表現の文脈の下で構築されている。つまり,どんなアウトプットでも,フォーマットとコンテクストがあり,それを逸脱しない範囲の中で価値を作り出す必要があるのである。

例えば,「心臓ピクニック」[2]というワークショップでは,図2のように,聴診器を胸に当てると,手の上に持つ四角い箱が自身の鼓動に合わせて振動する装置を使用する。この装置によって自身の心臓の鼓動を手の上の触感として感じる行為は,その実感を通して生命の捉え方を更新する体験となる。

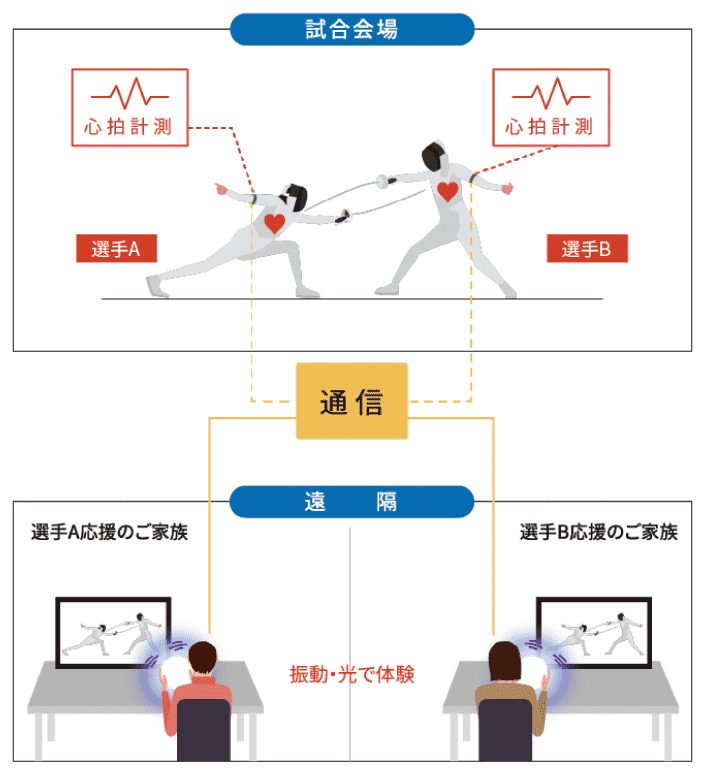

一方で,この体験は,自律神経活動の触覚フィードバックの実験という捉え方[3]もできる。その効果の検証には聴覚のフィードバックとの比較実験が必要となる。また,それ以外にも,図3のように,情報通信技術に関する企業広報の中で,アスリートとその家族を通信によって深くつなげるというコンセプトのもと,競技中のアスリートの心拍を遠隔の家族に届けるというプロジェクトにも利用された[4]。その際にはテレビというメディアでわかりやすく伝えるために,振動する装置を手元に抱えられる大きさの球とし,拍動に合わせて光るようにもした。

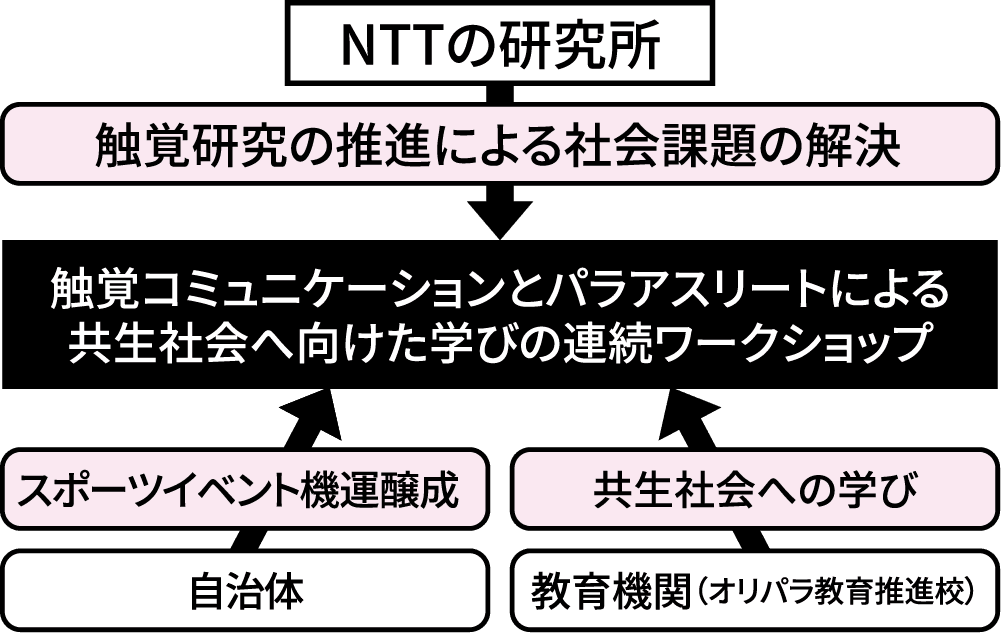

また,心臓の鼓動を感じるという体験は生命として自分と相手との関係を捉えることにつながるため,小学校での共生社会へ向けた教育の中でも利用した。小学生と視覚障がい者のパラアスリートが触れ合うきっかけとして,お互いの心臓の鼓動に触れるワークを含む連続ワークショップを行った[5]。このプロジェクトで重要となったのは,体験設計だけでなく目的を異にするステークホルダーそれぞれのコンテクストをすり合わせ,統合することであった。図4のように,私の所属する研究所の触覚研究による社会課題解決,自治体のスポーツイベントの機運醸成,教育機関の共生社会への学びというコンテクストから,触覚コミュニケーションとパラアスリートによる共生社会へ向けた学びの連続ワークショップという新しいフォーマットを作り出した。

このように,同じ装置や体験であったとしても,コンテクストに合わせてフォーマットを生み出し,アウトプットすることで,異なる価値を生み出すことができると考えられる。

自身を価値の生まれる場とする

私の活動の在り方を「研究を編集する」と述べたが,このような考え方は心理学でも工学でも中心的な考え方ではない。どちらの分野でもトリックスターのような例外的な位置づけであろう。そうなると,両方の分野の研究者,その周辺にいる人々から価値を認めてもらうようにする必要があるし,そうなるように自分で説明していかなくてはならない。

既存分野への敬意を払いつつどのように自身の活動の価値を主張していくのか。それはこの活動の大きな課題である。一つの方法として,もし可能ならば,小さくても自身で差配できる情報発信源を持つことが重要である。例えば,私は2016年から,NTTグループの総合技術誌である「NTT技術ジャーナル」に隔月で封入される小冊子「ふるえ」[6]の編集長を務めている。触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌と銘打ち,内容は主に触覚やウェルビーイングに関する記事やインタビューによって構成されている。「編集」という自身の活動指針のわかりやすい事例として,さらには様々な分野の方とつながりを作る貴重な場となっている。

また,既存のSNSにおいても興味深い経験があった。2021年初頭にClubhouseという音声SNSアプリケーションが流行した。流行当初に気心の知れた数名の研究者とともに「ウェルビーイングと〇〇を研究する」というテーマで,毎回〇〇に関するゲストを迎え各回1時間,計60回以上の雑談会を行った。〇〇にあたる部分はアイドルからカレー,労務管理,マインドフルネス,スマートシティまで多岐にわたった。

私は会の最後に,そこまで語られた内容を,ウェルビーイングの視点から解釈し,要約するという役割を担っていたが,例えば,アイドルを推すときのアイドルへの信頼と,スマートシティで自身のデータ取得を許可する際の信頼は本質的に何が違うのかなど,分野を超えて構造を読み解くことを意識した。聞き手にとっての価値とは,聞き手の考え方や分野の中で位置づけられるものであり,異分野との会話であったとしても,より大きな構造から会話内容を価値づけることで,私の研究も聞き手の中でうまく位置づけられるということに気がついた。

もう一つ,冊子「ふるえ」のインタビュー,Clubhouseにおける会話を通じて感じたことは,自分がどんなことに興味を持ち,どんなことを大事にしているかは,他者とのやり取りの中でこそ,明確な形で浮かび上がるということである。自分の考えを「伝える」のではなく,お互いの考えや感覚を素材として共有しながら新しい意味を発見し,つくりあう[7]ことをめざすのである。自分の中に既にあるものを発信するという意識ではなく,自身を意味が生成される場として捉え,他者との関わりの中から意味が立ち現れてくるのを観察するのである。

このような,関わりの中で人を活性化し,意識下で感じていたことや考えていたことを引き出すという方法論はワークショップが得意とするものであるが,オンラインワークショップの形をとることで,遠隔の人々や様々な属性の人々と意味をつくりあう場を持つことができる。例えば,私が主導している「わたしたちのウェルビーイングカード」[8]を使ったオンラインワークショップでは,27種類のウェルビーイングの要因が描かれたカードから3枚を選択できるウェブページを用意し,そこで参加者に3枚のカードを引いてもらった。そして,それらから想起される自身のウェルビーイングに関するエピソードをオンライン上の共有ボードへ書き出した。参加者は,3つのエピソードについて私と対話しながら,他の参加者に内容を紹介したり,私と話さなくても共有ボード上で自分と他人の同じ点や異なる点について認識した。特にこの取り組みでは,オンライン上でも,カードを引くという身体感覚的なきっかけを作ることで,考えをめぐらしやすくなったり,対話の場が豊かになるのではと考えた。

ここまで述べてきたように,研究を社会に伝えるには「素材」としての研究の強度が必要であるとともに,発信するという意識だけでなく,他者と意味をつくりあう,より大きな視点から価値づけるといった「編集」の視点が重要になるのではないかと,私は思う。

文献

- 1.後藤繁雄 (2004). 『僕たちは編集しながら生きている』 中央公論新社

- 2.渡邊淳司・川口ゆい・坂倉杏介・安藤英由樹 (2011). 「“心臓ピクニック”:鼓動に触れるワークショップ」『日本バーチャルリアリティ学会論文誌』16, 303-306.

- 3.Zhou, Y., Murata, A., & Watanabe, J. (2020). The calming effect of heartbeat vibration. IEEE Haptics Symposium 2020.

- 4.NTT西日本 (2020). 「Fencing Next Era Challenge スポーツ×ICT」.

https://www.ntt-west.co.jp/brand/newnormal/fnec/ - 5.駒﨑掲 (2021). 「共生社会へ向けた触覚を使ったワークショップ :「感じるスポーツラボ」の実践」『情報処理』62, 342-345.

- 6.NTT研究所発 触感コンテンツ+ウェルビーイング専門誌「ふるえ」

http://furue.ilab.ntt.co.jp - 7.渡邊淳司・ドミニク チェン (編著・監修)(2020). 『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』ビー・エヌ・エヌ.

- 8.「わたしたちのウェルビーイングカード」ICCキッズ・プログラム 2021版

https://hyper.ntticc.or.jp/kids2021/ourwellbeingcards/ - *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1