- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 102号 自然災害に備える

- 避難行動要支援者と地域の個別要因の把握に向けて

【特集】

避難行動要支援者と地域の個別要因の把握に向けて

安部 幸志(あべ こうじ)

Profile─安部 幸志

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。日本学術振興会特別研究員(PD),国立長寿医療研究センター長寿保健政策科学研究室員,室長,関西国際大学人間科学部准教授,教授を経て現職。専門は老年心理学。著書に『よくわかる高齢者心理学』(分担執筆,ミネルヴァ書房),『健康のための心理学』(分担執筆,保育出版社)など。

はじめに

近年の災害において,被害者の多くが高齢者であり,障害があるために避難が遅れてしまう事例が発生している。そこで内閣府は2021(令和3)年5月に災害対策基本法を改正し,市町村に対し避難行動要支援者の名簿の作成を義務化するとともに,個別避難計画の作成を努力義務とした。この避難行動要支援者とは,「災害が発生し,又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって,その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」として定義されている(同法第49条の10)。大竹ら[1]は広島県を襲った「平成30年7月豪雨」において,災害の発生が予測される段階で予防的避難行動が十分に行われなかったことが多くの死者や行方不明者を出すことにつながったとし,自宅の危険度,避難場所,避難勧告などの情報を正しく認識していないという従来主張されてきた防災知識の不足だけでなく,避難行動の心理的側面に踏み込んだ防災対策の必要性を明らかにしている。避難行動要支援者を対象とした個別避難計画の作成においても,避難情報の徹底だけでなく,災害時の早期避難への心理的抵抗感や負担感を丁寧にすくいとって計画を立てていく必要があろう。本稿は現在進行中の研究やフィールドワークの授業の一側面を切りとったものであり,エビデンスとしてはまだ不十分な部分もあると思われる。しかし,今後さまざまな地域において,防災対策に心理学の知見や心理学者の関与が求められるようになると思われるため,今現場でどのような動きをしているのか,限られた視点ではあるが報告したい。

平成30年7月豪雨にて発生した被災事例

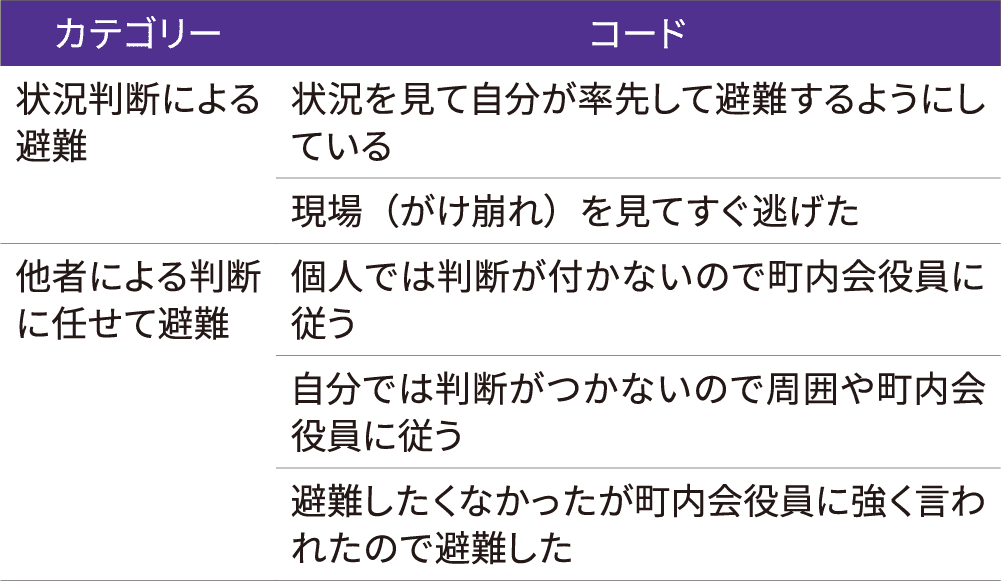

平成30年7月豪雨では,長時間にわたる記録的な大雨により,西日本を中心に広域的かつ同時多発的に河川の氾濫やがけ崩れが発生した。これにより,死者224名,行方不明者8名,家屋の全半壊等21,553棟,家屋浸水30,480棟が発生するなど甚大な被害となった[2]。また,長引く大雨により,西日本の多くの市町村において,避難指示および避難勧告が発令され,ピーク時における避難者数が4万人超に達した。当研究室も同年に鹿児島県において教員と学生数名で住民を対象とした小規模な調査を実施している。この豪雨によって鹿児島県内のさまざまな地域でがけ崩れが発生しており,特に鹿児島市の桜島地域では死者2名の人的被害が発生していた。当研究室では,この人的被害が発生した地区住民を対象として,書面で研究参加への同意が得られた11名の自宅を訪問して面接調査を行った。対象者の平均年齢は70.63歳,調査方法は半構造化面接であり,項目としては「普段の災害への備え」「避難準備情報が発令された時の行動」「避難勧告が発令された時の行動」「避難するかしないか決めた要因」「行政への要望」を用いて調査を行った。本研究では,半構造化面接における発言内容をテープに録音し,コード化した。次に,そのコードからカテゴリーを抽出する質的分析を行った。このうち,「避難するかしないか決めた理由」について分析を行った結果が表1である。

避難するかしないか決めた理由として,本研究では3つのカテゴリーが抽出された。第1カテゴリーは,状況判断による避難である。これは,災害の状況を自らが判断し,率先して避難したり,周囲に呼びかけたりすることや,テレビや新聞などの情報媒体から豪雨時のがけ崩れに関する知識を得ており,危険を察知して避難したというものであった。第2カテゴリーは,自分自身での判断はせず,周囲の人の意見に沿って避難した,というものであった。第3カテゴリーは避難しなかった方の意見で,第1カテゴリーとは逆に,状況判断によって避難しなかった,というものであった。このうち,第1カテゴリーと第3カテゴリーは,先行研究でも重要性が指摘されているような自宅の危険度,避難場所,避難勧告などの情報によって行動が左右されており,正確な情報の伝達によって行動変容が起こりえると考えられる。第2カテゴリーは,これまでの先行研究ではあまり認められなかったもので,特に病気や障害がある者は自己判断を避け,「他者からの呼びかけ」を待ってから避難するという消極的な態度が認められた。安本ら[3]は平成28年台風10号災害における岩手県岩泉町(いわいずみちょう)での避難行動を促進したものとして,「河川の状況」と「他者からの呼びかけ」を挙げ,避難に関する規範を高めるための他者からの呼びかけの重要性を指摘している。関谷と田中[4]も同じく迷惑をかけてしまうことや避難すべきだという行動規範に関する意識が避難行動に影響しているという結果を報告している。本研究においても一見するとこれらの結果と類似した結果が得られたように思われるが,実際に面接調査を行った印象では,規範意識が作用するのは高齢者の中でも前期高齢者など身体的にはまだまだ健康なケースのみのように思えた。つまり,車椅子利用者や90歳以上のいわゆる超高齢者(oldest-old)においては,豪雨時における移動に大きな不安があるため,他者に避難の判断を完全に委ねており,具体的・直接的な移動支援の有無が避難行動に影響しているようであった。

一人も避難しなかった地域における調査から判明した事実

当研究室では,前述の面接調査と同時期にもう一つの地域で面接調査を行っていた。平成30年豪雨災害においては,鹿児島県内の多くの地域において避難勧告・指示が発令されていたため,被災した地域以外の住民はどのような避難行動をとったのか,前述のデータと比較することを想定したものである。この地域においても書面で研究参加への同意を得た上で面接調査を行ったが,その中で調査に協力が得られた全世帯が避難していないことが判明した。また,近隣住民の行動についても問うたが,知り得る限りは誰も避難していないということであった。

この地域がどこなのか詳しく述べるのは控えたいが,簡単に特徴を述べると鹿児島県内のある地域で,急傾斜の崩壊危険箇所が集落のすぐそばにあり,数十年前にがけ崩れによる死者が発生した地域である。昭和の時代に被災しているため,現在の住民の防災意識とは関連がない可能性があると思われたが,高齢の住民の中には高い避難意識を有している方がおられるかもしれないため,調査対象として選定した。しかしながら,すでに述べたように地域内住民は誰も避難していないことがわかったため,被災した記憶は数十年すると薄れてしまい,新たに避難への意識を高めるため,災害リスクについて周知していく必要があるのだろうと,数件の調査が終了した時点では考えていた。だが,崩壊危険箇所近くの住民に面接調査を行った際,我々の想定やその時点での考察はまったく間違っており,データとしては現れない要因について調べることが重要であることを再認識するエピソードが得られた。

このエピソードについて,プライバシーに配慮し細部を変更した上で紹介すると,数十年前のがけ崩れによる被災事例は,避難せずに自宅にとどまることを希望していた住民を周囲が説得して避難所へと向かったが,その途中でがけ崩れに巻き込まれて亡くなってしまったというものであった。被災者の自宅は一部破損で済んだため,結果論ではあるが,避難しない方が良かったのではという疑念を残された遺族は今でも持っているという。また,このエピソードを話していただいた方も含め,近隣住民にも同様の考えを持つ人が多いとのことであった。つまり,我々が当初考察したように,数十年前の被災の記憶が薄れたため平成30年度豪雨において避難しなかったのではなく,数十年前に被災した際の地域住民の行動に関する記憶が遺族以外にも強く保持されており,「避難しない方が良い」「自宅の方が安全」という考えが地域に伝搬している可能性が推察できるエピソードであった。

このエピソードは,今後我々が災害時避難や防災意識に関する調査研究を行う際,注意しなければならない多くの教訓を与えてくれていると思われる。まず,これまでの多くの研究においても,災害時に避難行動をとった人の割合が少ないことを問題視し,その関連要因の探索が行われてきたが,その要因が質問紙等では測定できない,極めて特殊な地域的要因である可能性があるということである。この極めて特殊な地域的要因を明らかにするためには,量的調査だけでなく質的調査も行う必要があり,対策を検討する際も市町村単位ではなく,地域をかなり限定して検討していく必要があろう。次に,たとえ数十年前であっても,過去の災害時における体験や対処行動が現在や未来の避難行動に強く影響している可能性について考慮することである。髙木ら[5]は,過去の被災経験が避難行動につながっていることを明らかにしているが,本研究の対象者のように過去の被災時における行動がトラウマとなるような結果をもたらしていた場合,避難行動を促進するどころか,抑制する可能性もあると考えられる。最後に,このような過去の災害事例,特に被害が小規模であった場合は,災害に関する記録が少なく,インターネット上ではほぼ得ることができないため,当時の状況を調べるためには,国土交通省の土砂災害報告や郷土誌等を参考にせざるを得ない。これら報告書等における記述も限られた記述であることが多いため,特殊な地域的要因の背景を探るためには,かなりの労力を要することになる。コロナ禍においては困難であったが,行政職員等と協働し,調査開始前に地域住民との間にラポールを形成した上で長期的に研究を実施することが望ましいと思われる。

避難行動要支援者と個別避難計画

前述した平成30年度豪雨災害の研究を経て,災害時の避難行動の関連要因を明らかにするためには個人的要因や特殊な地域的要因を把握する必要があると考え,新たに調査を計画していたが,このような調査は研究者だけでなく行政にも大きな負担となるため,なかなか実現には至らなかった。しかしながら,災害対策基本法改正により,市町村に対し避難行動要支援者の個別避難計画の作成が努力義務とされたため,我々の研究で取り上げてきたような視点からの調査研究の必要性が自治体からも認識されるようになった。2021年度から奄美大島の宇検村で防災ワークショップを開く(図1)とともに,避難行動要支援者を対象とした調査を開始した(鹿児島大学共通教育センター岩船昌紀教授との共同研究)。

この研究はまだ開始して間もないこともあり十分な報告はできないのだが,避難することに抵抗感を持つ要支援者の事情を詳しく聞き取ることの重要性を,面接を通じて再認識させられることが多い。例えば豪雨や台風などが発生し,自宅から避難所までの移動に不安があるという方は多いが,その不安の内容は個人によって大きく異なる。具体的には,車椅子での移動そのものには不安はないが,失禁する可能性が高く,それで移動支援者に迷惑をかけてしまうことへの不安を持っているケースや,要支援者の体が大きく体重も重いために女性のみでは移動支援が難しく,災害時に近隣の男性へ移動支援を依頼することへの不安を抱えているケースなどである。このような避難行動要支援者に対しては,もちろん従来のような危険度の認知や避難情報の教育等による介入は効果がなく,従来避難先として指定されている場所から,広いトイレがある避難所へ再割り当てをすることや,事前に地域の消防団と相談し,災害時に移動支援を行う団員をあらかじめ決めておくことが不安の解消につながる。現在,この避難行動要支援者の個別避難計画の作成に関わっている心理学者の数は多くないと思われるが,避難行動要支援者の中には身体的問題を抱えた高齢者だけでなく,精神的問題を抱えた方や移動支援が必要な若年者もいるため,支援経験のある心理学者の協力が必要とされている。

行政へのフィードバック

防災関係の研究は学会や研究会等で研究者コミュニティに新しい知見を提供するだけでなく,実際に対策を実施する行政へフィードバックすることが重要である。鹿児島市では毎年「桜島火山爆発総合防災訓練」という桜島の全島民が参加する防災訓練を実施しているが,当研究室では毎年この中の展示訓練に参加し,行政や防災関係者に研究結果を直接フィードバックしている。

図2は当研究室の学生が研究結果を防災関係者向けにポスター発表し,質疑応答を行っている場面である。我々の調査では知り得なかった特殊な地域情報が得られることもあり,次年度の研究に向けて貴重なコミュニケーションの機会となっている。

図3は,同じく防災訓練の中で,行政トップである市長に向けて研究結果のプレゼンテーションを行っている場面である。時間は限られているが,研究知見の紹介だけでなく行政への提案を行うよう心がけており,終了後に危機管理や災害対策の部局と積極的にコミュニケーションをとっている。

地震だけでなく,台風,豪雨といった災害が多く発生する日本にとって,防災対策は喫緊の課題であることは間違いない。このような災害は明日にでも発生する可能性があり,実際に災害対策を担当している行政へ知見をフィードバックすることも,できるだけ急いで行う必要がある。防災知識や避難情報の提供だけでなく,住民の心理に関係している要因を提供できる心理学分野からの研究は,今後ますます必要とされると思われる。もちろん,さまざまな条件が整備されなければ研究実施も行政への直接フィードバックを行うことも難しいと思われるが,避難行動要支援者の個別性に着目される今だからこそ,我々研究者の方から,積極的に参画していく姿勢を見せることが重要であろう。

- 1.大竹文雄他(2020)行動経済学, 13, 71-93.

- 2.総務省消防庁(2019)平成30年版消防白書.

- 3.安本真也他(2018)自然災害科学, 37(特別号), 33-45.

- 4.関谷直也・田中淳(2016)自然災害科学, 35(特別号), 91-103.

- 5.髙木朗義他(2019)自然災害科学, 38(特別号), 133-151.

- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1