- HOME

- 刊行物のご案内

- 心理学ワールド

- 109号 アートは人と人の間で生まれる

- プライバシーの心理と情報漏洩─高齢者のネットトラブルを例として

【小特集】

プライバシーの心理と情報漏洩─高齢者のネットトラブルを例として

佐藤 広英(さとう ひろつね)

Profile─佐藤 広英

2009年,筑波大学大学院人間総合科学研究科心理学専攻博士課程修了。博士(心理学)。専門は社会心理学。2012年より現職。著書に『スタンダード社会心理学』(分担執筆,サイエンス社)など。

はじめに

近年,SNSやオンラインショッピングなどの普及により,日常生活において個人情報を発信・共有する機会が急速に増えている。それに伴い,個人が意図せず情報を漏洩してしまうケースも少なくない。情報漏洩というと企業のデータ流出などの技術的な問題が想起されがちであるが,実際には個人レベルの日常生活でも生じうる問題である。

情報漏洩が起こる背景には,単なる知識不足だけでなく,プライバシー(自己に対する他者からのアクセスの規制[1])に対する意識や管理の仕方が深く関係している。例えば,どの情報を,誰に,どの範囲で公開するかは,人によっても状況によっても大きく異なる。そのため,個人のプライバシーに対する意識や管理の仕方が,情報漏洩のリスクを左右する要因となりうる。

本稿では,プライバシーの観点から情報漏洩の要因を検討し,人がなぜ意図せず情報を漏洩してしまうのかを考察する。情報漏洩のリスクはすべての年齢層に共通すると考えられるが,ここでは特に高齢者のネットトラブルを例に取り上げ,プライバシーと情報漏洩の関係について議論を進める。

情報プライバシーの個人差

プライバシーが脅かされる場面で感じる懸念や不安の程度には,個人差があるとされる。個人の情報が他者に知られることへの不安や懸念は「情報プライバシー」と呼ばれ[2],この個人差に着目した研究が数多く行われている。これらの研究によると,プライバシーへの不安が低い人ほどSNS上で公開している情報の数が多く[3],ネットトラブルの被害を経験している人が多いこと[2]が明らかとなっている。すなわち,プライバシーへの不安が低い人ほど,意図せず情報を漏洩してしまうリスクが高いと考えられる。

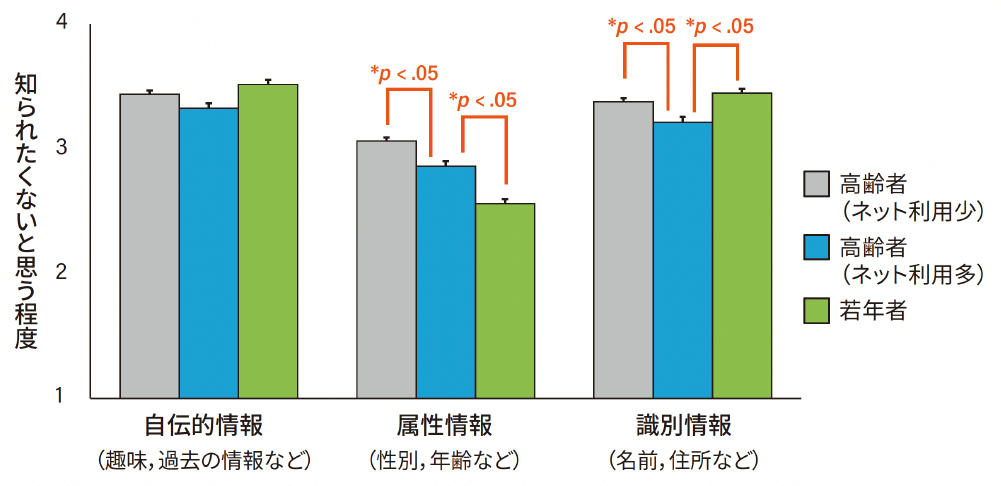

この傾向は高齢者を対象とした研究[4]においても同様であり,プライバシーへの不安が低い高齢者ほど,個人情報の流出や架空請求など,さまざまなネットトラブルの被害を経験していることが示されている。また,高齢者と若年者それぞれの「識別情報(個人を特定可能な情報)」に対するプライバシーへの不安の程度を比較すると,インターネットの利用頻度が低い高齢者ではプライバシーへの不安が若年者と同程度である一方,インターネットの利用頻度が高い高齢者ではプライバシーへの不安が低い傾向にあった(図1)。

この背景にはポジティビティバイアスの影響が考えられる。ポジティビティバイアスとは,加齢に伴って自分の期待に沿うポジティブな情報を重視し,期待に反するネガティブな情報を軽視する傾向をさす[5]。このバイアスによってネット上のリスクを過小評価し,「自分は大丈夫だろう」と考えて利便性や人とのつながりを優先するケースが生じると考えられる。その結果,プライバシー管理が疎かになり,情報漏洩やネットトラブルのリスクが高まると考えられる。

さらに,高齢者はポジティブな体験を重視しやすいとされ[6],ネット上の利便性を求めるあまりリスクへの注意が十分に向かわず,思わぬトラブルを招く可能性がある。このような傾向は,SNSやオンライン取引などの日常的な利用場面で顕在化し,周囲のサポートが不十分な場合にはネットトラブルの被害につながりやすいと考えられる。

プライバシーの計算

一般には,プライバシーへの不安が高い人ほど情報公開に慎重になり,プライバシーを積極的に管理して情報漏洩を防ぐと考えられる。しかし,実際には必ずしもそうではなく,プライバシーの重要性を認識していながら情報を漏洩してしまうケースもある。このような意識と行動のずれは,プライバシーのリスクと利便性のトレードオフによって説明されることが多い。すなわち,プライバシーを守りたい一方でオンラインサービスの利便性を享受しようとする欲求が勝り,結果としてリスクを軽視してしまうのである。一見するとリスクとベネフィットを比較した合理的な意思決定のようにも見えるが,実際には楽観バイアスや現在志向バイアスなどのさまざまな認知バイアスや文脈的要因の影響を強く受けることが指摘されており[7],状況に応じて大きく変化するとされる。そのため,ある場面ではプライバシーのリスクを慎重に検討して行動する一方,別の場面では利便性を優先して情報を公開してしまうといったことが起こりうる。こうした状況依存性が,個人のプライバシーに対する意識や管理の仕方を説明する一因となっている。

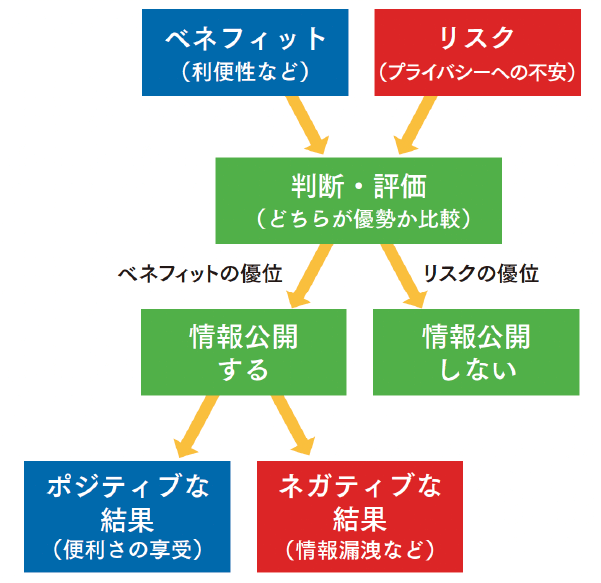

ここで有用な枠組みとして,プライバシー計算理論(privacy calculus theory)が挙げられる[8]。プライバシー計算理論によれば,個人が情報を公開する際には,得られるベネフィットとリスクを天秤にかけ,比較衡量しながら意思決定を行うとされる(図2)。例えば,ネットショッピングに関する研究によると,ネットに対するプライバシーへの不安は情報公開の意図を抑制する一方,ネットへの信頼(トラスト)や利用動機(特定の情報やサービスを利用することへの動機)は情報公開の意図を促進することが示されている。すなわち,情報を公開するか否かの判断において,プライバシーリスクよりも信頼や利用動機といったベネフィットが重視される場合がある。

しかし,リスクを正しく評価できず,ベネフィットが過大に見積もられた場合には,慎重さを欠いた情報公開が行われ,結果として個人情報の流出など意図しない情報漏洩につながる恐れがある。

このことは,高齢者のネットトラブルにおいても同様に見られる。高齢者がネット上の詐欺の手口に関する知識を十分に持たない場合,リスクを正しく見積もれず,誤った判断を下してしまう可能性が高い。さらに,高齢者は新たな技術や使い方を学ぶことに対して不安や抵抗感を感じやすい[9]ため,必要なセキュリティ対策を取れなかったり,操作・設定を誤ったりするケースも想定される。加えて,ネットリテラシー教育の機会が限られていることも高齢者が必要な知識を習得しづらい一因となっている。例えば,なりすまし詐欺の連絡を受け取った際にそれが偽物であるか否かを見分けられず,「本物の企業からの連絡」と信じ込んで個人情報を提供してしまったり,一見安全そうな取引サイトにクレジットカード情報を入力し,フィッシング詐欺に遭う可能性もある。このようにリスクの評価が十分になされないまま情報を提供してしまうことで,結果的に情報漏洩やネットトラブルを招いてしまうのである。

おわりに

本稿では,高齢者のネットトラブルの事例を通して,プライバシーと情報漏洩の関連について概観した。情報漏洩のリスクを軽減するためには,個人のプライバシーに対する意識を高めるだけでなく,認知バイアスや意思決定プロセスを考慮した包括的な対策が必要と考えられる。特に高齢者には具体的な被害事例を提示しながらリスクを実感してもらうとともに,家族や地域コミュニティとの連携によって適切な意思決定を支援していく仕組みが重要であろう。

文献

- 1.Altman, I. (1975) The environment and social behavior: Privacy, personal space, territory, crowding. Brooks/Cole.

- 2.佐藤広英・太幡直也 (2016) メディア・情報・コミュニケーション研究, 1, 15–26.

- 3.太幡直也・佐藤広英 (2016) パーソナリティ研究, 25, 26–34.

- 4.佐藤広英・太幡直也 (2018) 老年社会科学, 40, 271–282.

- 5.Kalenzaga, S. et al. (2016) Emotion, 16, 602–610.

- 6.Carstensen, L. L. (1992) Psychol Aging, 7, 331–338.

- 7.Acquisti, A. et al. (2015) Science, 347, 509–514.

- 8.Dinev, T., & Hart, P. (2006) Inf Syst Res, 17, 61–80.

- 9.Charness, N., & Boot, W. R. (2009) Curr Dir Psychol Sci, 18, 253–258.

- *COI: 本記事に関連して開示すべき利益相反はない。

PDFをダウンロード

1