第3章 「心理学研究」の投稿原稿の作り方

第3章 「心理学研究」の投稿原稿の作り方

本章では,「心理学研究」へ論文を投稿する際に,守らなくてはならない一般的な約束が述べられている。投稿論文(投稿原稿)を作成するために必要な事柄を,実際の電子投稿システムの入力画面とは異なるが,掲載される学術論文の形式にあわせて説明している。

3.1 「心理学研究」について

- (1)目的と範囲

- 「心理学研究」は,心理学のさまざまな領域に関わる科学研究を公表することを目的とする学術雑誌であり,原著論文,原著論文 [方法・開発],研究報告,展望論文といった実証研究に基づく論文ならびにレビュー論文を公表する。

3.2 論文の種類,形式と長さ

3.2.1 論文の種類と定義

- (1)原著論文(Original Article):原則として,問題提起と実験,調査,事例などに基づく研究成果,理論的考察と明確な結論をそなえた研究。掲載時10ページ以内。

- (2)原著論文 [方法・開発](Methodological Advancement):新たな実験装置や解析プログラムの開発,新たな心理測定尺度の作成やデータベースの構築など,研究の遂行に有用な新たな方法,技術およびデータに関する報告。掲載時10ページ以内。

- (3)研究報告(Research Report):すでに公刊された研究成果に対する追加,吟味,新事実の発見,興味ある観察,少数の事例についての報告,速報性を重視した報告,萌芽的発想に立つ報告。掲載時6ページ以内。

- (4)展望論文(Review Article):心理学の最近の重要テーマについて,研究状況,主要成果,問題点等を解説し,研究の意義と今後の課題を論じる。掲載時20ページ以内。

3.2.2 論文の形式

投稿原稿は A4判の白紙を縦置きにして使用する。各ページは,上下,左右に3 cm 以上の余白を取り,25文字×32行(800字)とし,10.5 ポイント以上のサイズの文字を用いる(見本3.1)。原稿には通しページを付ける。

また,英文は,一般的フォント(見やすいもの)および 10.5 ポイント以上のサイズの文字を使用する。

3.2.3 論文の長さ

論文の長さは,表題,著者名,所属機関名,英文アブストラクトとキーワード,本文,引用文献,脚注,図表,付録などすべてを含め,論文種類ごとの規定ページ内におさめる必要がある。論文の掲載時の長さは,以下のように見積もる。

- (1)表題部分(表題,著者名,所属機関名,英文アブストラクトとキーワード,英文連絡先,「表題ページ」の脚注)は掲載時約半ページと見積もる(著者が5名以上の場合は2/3ページ)

- (2)本文は全角25文字 × 32行(800字)×3ページ(2,400文字)で掲載時1ページに相当する。

- (3)引用文献は25文献で掲載時1ページに相当する。外国語文献の翻訳表記はプラス1文献で数える。

- (4)表は横全角50文字 × 縦50行で掲載時1ページに相当し,25文字 × 50行で半ページに相当する。

- (5)図は図中の一番小さな文字が7ポイントの大きさになるよう縮小/拡大し,横14cm × 縦21cmで掲載時1ページに相当する。片段は7cm × 21cmで半ページに相当する。

(宮崎 由樹・鎌谷 美希・河原 純一郎(2021).社交不安・特性不安・感染脆弱意識が衛生マスク着用頻度に及ぼす影響 心理学研究, 92(5), 339-349. https://doi.org/10.4992/jjpsy.92.20063に一部変更して収載)

3.3 論文情報

3.3.1 表題

表題は,論文の内容に即したものとし,長さは,40文字を超えないことが望ましい。副題は,できるだけ避ける。一連の研究の場合でも,番号の異なる同一表題は好ましくない。やむをえずそのようにする場合は副題としてそれを用い,主題は別に付ける。副題の前後を,2倍ダッシュ(―)ではさむ。表題は日本語とその英訳を併記する。

3.3.2 著者名

著者名は日本語とローマ字(英語,原語)表示を併記する。著者が改姓(名)をした場合は,括弧内に併記するのではなく,脚注として旧姓(名)を明示することが望ましい。

連名者は,その論文の内容に責任を持つ協力者に限られ(単なる補助者,部分的協力者は,連名者とはせず,必要があれば「表題ページ」の脚注において謝辞を述べる),研究貢献度に従って順に並べることを原則とする。なお,これらは著者情報にあたるため,電子投稿システムにのみ入力し,原稿には含めない。

3.3.3 所属機関名

所属機関名は正式名称を,日本語と英語で表記し,すべての著者について記す。所属機関名は,部局などは掲載しない。たとえば大学の場合,大学名のみを掲載し,研究科・学部,学科,専攻などは必要があれば「表題ページ」の脚注として付記する。なお,これらは著者情報にあたるため,電子投稿システムにのみ入力し,原稿には含めない。

- (1)著者の所属機関が,投稿時から変わった場合,あるいは研究を行った機関が,現所属機関とは異なる場合は,「表題ページ」の脚注にその旨を記す。

- (2)非常勤の勤務先を所属機関として掲載する場合は,当該機関の承諾を必要とする。

3.3.4 「表題ページ」の脚注

「表題ページ」の脚注は,掲載時,表題ページの欄外に印刷される。脚注を付ける場合,該当箇所の右肩に上つき数字(1, 2, 3, 4...),通し番号で脚注番号を付ける。「表題ページ」の脚注で示す例をあげる。

- (1)文部科学省,日本学術振興会などの科学研究費補助金などによる研究の発表である場合,大会で発表している場合,J-STAGEの電子付録機能を利用している場合など,研究についての補足は,表題(主題)に脚注番号を付ける。

- 1本研究は,令和3年度日本学術振興会科学研究費補助金(若手研究 B,課題番号 xxx,研究代表者 xxxx)の助成を受けた。

- 2本研究結果の一部は,日本心理学会第85回大会(2021)で発表された。

- 3本論文は第1著者が平成29年度にxxx大学xxx研究科へ提出した修士論文の一部を加筆・修正したものである。

- 4分析結果の一部は,J-STAGEの電子付録に記載した。

- (2)謝辞を述べたい場合,第1著者名に脚注番号を付ける。

- (3)著者が改姓(名)をした場合や,所属機関については,該当の著者名に脚注番号を付ける。

- (4)論文に関する連絡先は,掲載時の英文連絡先とし,共著の場合は,その論文に関して責任をもって対応できる者の,著者名,所属機関名,住所,メールアドレスを次の要領で示す。

Correspondence concerning this article should be sent to: 著者名, 部局, 所属機関名, 市区町村, 都道府県 郵便番号, 国名.(E-mail: メールアドレス)

Correspondence concerning this article should be sent to: Taro Shinri, Department of Psychology, Faculty of Letters, xxx University, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-xxxx, Japan. (E-mail: xxx@xxx)

3.4 本文

3.4.1 見出し(見本3.1)

本文での見出しは,以下の3種類のみ用いられる(一部を省略してもよい)。見出しはゴチック,ボールド体とし,番号は付けない。なお,本文冒頭には,見出しを記載しない。

- (1)中央大見出し:行の中央におき,その上下はぞれぞれ1行ずつあける。

- (2)横大見出し:1行あけて左端から書き,本文は改行して始める。ただし,中央大見出しと横大見出しが連続する場合は,2行あけるのではなく,1行のみあける。

- (3)横小見出し:行をあけず,左端から全角1文字あけて書き,本文は1文字あけて続ける。

3.4.2 段落・見出し以外の序列

内容のまとまりごとに段落をつける。段落ごとに改行し,左端から全角1文字分字下げする。

- (1)段落に序列をつける

- 関連性のある内容の段落に序列をつける場合は,算用数字で番号を付け,文章で簡潔に表現し,順次改行して用いる。コロン(:)やスペースを入れるなど,見出し扱いにはできない。

1.…

2.…

3.… - (2)段落内で序列をつける

- 文章中,または段落内で序列をつける場合には,(a)…,(b)…,(c)…,のようにアルファベットに括弧を付け,改行せずに文章を続けていく。コロン(:)やスペースを入れるなど,見出し扱いにはできず,(1),1),①,a)などは使用できない。

3.4.3 「本文中」の脚注

「本文中」の脚注は,論旨を進めていく上で参考になることや,本文中に入れると混乱を招くような事柄の補足的説明に用い,最小限にとどめる。

- (1)掲載時,該当ページの欄外に印刷される。

- (2)「表題ページ」の脚注から続く通し番号を,該当箇所の文末の右肩に上つき数字(1,2,3...)で付ける。見出しには付けない。

- (3)脚注文は,原稿の引用文献の次のページにまとめて記す。

- (4)著作権に関する注釈は,必要であれば「本文中」の脚注に記載する。

- (5)抄録が公刊されていない場合,また書簡,私的な小集会での発表,発言,非公式の意見交換などは私信(Personal communication,年月)として扱い,引用文献ではなく「本文中」の脚注に記す。

3.4.4 句読法

- (1)句点(。)と読点(,)

- 句点はマル(。),読点はカンマ(,)を用いる。

- (2)中黒(黒丸)(・)

- 並列する同種の語を列挙する場合,あるいは外国語のカタカナ書きの場合などに,語と語の間に中黒を用いる。

- (3)ハイフン(-)

- 英語の対語・対句の連結,合成語に用いる。

- (4)ダッシュ(―)

-

- i )ダッシュ(1字分:―)は,期間や区間を示すのに用いる。波線(~)は用いない。

- ii )2倍ダッシュ(2字分:──)は,注釈的説明を挿入する際や日本語表題の副題に用いる。

- iii)2分ダッシュ(半字分:-)は,日本語では対句,英語では期間,引用文献のページを表すのに用いる。

- (5)引用符(「 」,『 』,“ ”,‘ ’)

- 原則引用符は,日本語では「 」,英語では“ ”を用いる。「 」,“ ” 内に引用符を用いる場合は,『 』,‘ ’ を用いる。

- (6)丸括弧( )

- 原則として,( )を使用する。

- (7)コロン(:)

- 例,説明,引用文などを導く場合,外国語文献の副題などに用いる。

- (8)セミコロン(;)

- 検定結果を列挙する場合,あるいは括弧内に引用文献を列挙する場合に用いる。

3.4.5 外国語

本文中における専門用語の外国語表記は,可能な限り避けるようにする。なお,次の場合には外国語を用いることができ,必要があれば,日本語訳の初出のときに外国語を括弧内に書き添える。

- (1)外国人氏名などの固有名詞

- (2)引用文献,テスト名,尺度名

- (3)動植物のラテン語学名

3.4.6 カタカナ・略語

- (1)カタカナ

- 動植物の和名はカタカナで書く。また,一般に日本語化された外国語,外国地名,国名は用法に従ってカタカナで書く。

- (2)略語

- 一般に用いられている略語以外はなるべく用いない。略語法について注意すべき点を次に列挙しておく。

- i )テスト名や長い専門用語の略語を用いるときは,原典初出のときに,「フルスペル表記(以下,…とする)」,「(フルスペル表記: 以下,…とする)」として略語を付ける。ただし,略語が広く一般的に知られている語(たとえば,fMRI)や,統計用語(たとえば,RMSEA)などは,(以下,…とする)は不要である。

- ii)略語には原則大文字を用いる。字間をあけたりピリオド(.)を付けたりする必要はない。特にピリオドを付けた形で用いることが慣習になっている場合には,慣習どおりの形で用いる。

3.4.7 特殊文字

- (1)イタリック体

- イタリック体を本文中で特定の語句を強調するために用いることはできない。なお,次の場合にはイタリック体を用いることができる。

- i )本文中に引用されている外国語書籍名,外国語雑誌の名称と巻数

- ii )英語で作成された図表の題

- iii)統計法に用いられる記号(例:M,SD,t,F,p,df,nsなど)

- iv )動植物のラテン語学名および特殊な専門用語

- (2)ボールド体

- ボールド体の使用は,原則として本文中の各見出しと,表の因子構造を強調する数値に限られる。本文中で特定の語句を強調するために用いることはできない。

- (3)アンダーライン・傍点

- 原則として用いない。

3.5 数字・数式,統計記号

3.5.1 数字

- (1)算用数字

- 数を表示する場合は,原則として算用数字を用いる。

- (2)漢数字

- 漢字などと結合して名称を表す用語および概数を表す場合,純粋な数の概念から離れすぎたもの,物の名称になっているもの,慣習として特殊な語感を有するものには,漢数字を用いることができる(たとえば,一つ,一人,約百人…)。

- (3)ローマ数字

- 原則として事例番号(たとえば,実験Ⅰ),あるいは慣用表現(たとえば,Type II error)などの記述にのみ用いる。

3.5.2 数式

論文中の数式には,すべて通し番号を付ける。

- (1)数学記号,量記号および変数の記号はイタリック体とし,なるべくJIS(Z8201,Z8202参照)などで定められたものを使用する。

- (2)単位,演算を表す記号はローマン体を使用する。

- (3)分数式は原則として,

のように表し,本文中に入れるときは,a/b,(a+b)/(c+d)のように表す。

- (4)sin,log,expなどの記号は,ローマン体で表す。

- (5)2つ以上の関連する数式を続けて上下に並べて書くときには,等号の位置でそろえる。

3.5.3 統計記号,その他

- (1)統計概念の記号として用いる文字は,イタリック体とする。疑問な点はJISなどを参照する。原則として,分散分析表は含めない。t( ),F( )などの書き方については,統計学辞典の凡例などを参照する。

検定結果については,t,F,χ2などの検定統計量の値,自由度,p値,および効果量と効果の方向を記述する。なお,p値については正確な値を小数点以下2桁あるいは3桁で記述し,p値が.001より小さいときは,p < .001 と記述する。点推定値(標本平均や回帰係数など)を示す場合には,推定精度に関する情報(標準誤差など)をあわせて示す。論文中では一貫した有意水準によって信頼区間を表示することが望ましい。

資料に対して行った各種統計的検定の結果を文末で示すときには,文をカンマ(,)で区切り以下のように続ける。

- F (1, 10) = 6.18, p = .032, est ω2 = .07;F (4, 40) = 22.71, p < .001, MSe = 0.005

- t (22) = 2.40, p = .013, d = 0.65, 95 %CI [0.35, 0.95]

- χ2 (4, N = 90) = 10.51, p = .033

- (2)百分率はすべて%の記号を用いる。

- (3)特殊な記号,たとえばHullの理論に用いられているSHRのようなものは,特に明記し,大文字,小文字,字体,上つき,下つきなどを明確にしておく。

- (4)欠測を伴うデータを分析する場合には,欠測の頻度や件数を示すとともに,採用した欠測発生モデルと対応方法を記述する。

- (5)統計的仮説検定も含めて推測統計の場合は,p値,効果量,信頼区間を記載する。

3.6 単位

計量単位は,原則として国際単位系(SI)を用いる。ただしSI以外の単位も編集委員会で適当と認められた場合は使用できる。

3.6.1 国際単位系

基本単位と組立単位があり,それぞれ固有の名称と記号が与えられている。基本単位,組立単位ならびにそれらに併用できることを国際度量衡委員会が認めている単位のうち,心理学に関係あるものを付録1に記す。

3.6.2 分量・倍量単位を表すための接頭語

基本単位,組立単位,併用単位のままでは大きすぎたり,小さすぎたりする場合,その10の整数倍(10-24から1024までの分量・倍量)を表す接頭語を使用できる(付録1-4,Table 11)

3.6.3 単位記号の使用

- (1)単位記号は,ローマン体を用い,一般に小文字で表すが,記号が固有名詞に由来する場合と,106以上の接頭語には大文字を用いる。本文中に,単位を文字で記す必要がある場合はカタカナを使用する。ただし,秒・分・時・日などの時間の単位,秒・分・度などの角度の単位,温度の度,ならびに立方,平方,回,については漢字を用いてもよい。

- (2)セルシウス度(摂氏)℃,国際単位に併用できる単位であるmin(分),h(時),d(日),°(度),′(分),″(秒),およびL(リットル)は使用できる。

- (3)単位記号には,複数形やピリオド(.)を付けない。たとえばmin. のようにピリオド(.)は付けず,minとする。接頭語は1個のみを使用し,単位記号の前にそれと一体のものとして示す。ただし,基本単位のkgのみはkgでなく,gに1個の接頭語が付くように接頭語を選ぶ。たとえば,1kkgではなく,1Mgとし,1mμmはmの前に2つの接頭語が付くので避け,1nmとする。

- (4)単位の前にくる数値が0.1から1,000の範囲になるように接頭語を選ぶ。たとえば2,000kgでなく2Mgとし,0.00394mでなく3.94mmとする。ただし,同一の表や一連の文章の中でいくつかの数値を比較するときなどは,この範囲を超えても同一の接頭語を用いたほうがよい。

- (5)組立単位に接頭語を付ける場合は,接頭語が先頭にだけ付くようにする。たとえば1μm/msでなく1mm/sとする。

- (6)組立単位が2個以上の単位の積として構成されている場合は,乗法の記号として,N・mのように点(中黒)をはさんで表すが,誤解の恐れがなければNmのように点を省略してもよい。しかし,これをmNと表してはいけない。mNはミリニュートンでニュートン・メートルではない。mは,「ミリ」と「メートル」の両方を表すので特に注意する必要がある。

- (7)組立単位が2個以上の単位の除算で構成されている場合は,m/sのように斜線,または,m・s-1のように負の指数のいずれで表してもよい。ただし,斜線を2個以上使用してはいけない。たとえば,W/sr/m2とはせず,W・sr-1・m-2またはW/(sr・m2)とする。

- (8)量を表す数字と単位との間には100 mのように半角の空白をおく。またやむをえず大きな数を表示しなければならない場合は86,400mのように3桁ごとにカンマで区切る。

- (9)dB(デシベル)はSIに含まれないが,使用することができる。

3.6.4 SIに適しない例

国際単位系では不適当とみなされる例と,その正しい表し方を付録に示す(付録1-5,Table 12)。

3.7 引用・言及

3.7.1 文献の引用

- (1)著者名・刊行年

- 本文中に文献を引用する場合,著者名(姓)の直後に刊行年を添える。

- i )本文中に文章として入れる場合

「原田(2020)によれば…」,「Harada(2020)は…」

- ii )括弧内に文献を示す場合

「…という(中村,2020)。」,「…である(Nakamura, 2020)。」

- iii)同一著者で,同一年に刊行された文献がいくつかある場合,刊行年のあとにアルファベット小文字a,b…を付して区別する。

「たとえば浅野(2020a, 2020b)では…」,「…とする(Asano, 2020a, 2020b)。」

「井上他(2020a, 2020b)が…」,「(Kojima et al., 2020a, 2020b)。」

- iv )異なる著者で,同一姓,同一年の文献の引用があり,混同の恐れのある場合,日本語文献であれば第1著者の名を,外国語文献であればイニシャルを添える。

- 「山田 剛史(2020)では…であり,山田 祐樹(2020)では…となっている。」

- 「…といえる(山田 剛史,2020; 山田 祐樹,2020)。」

- 「本研究は,T. Yamada(2020)と Y. Yamada(2020)により…」

- 「…考えられる(H. Hayashi, 2020; Y. Hayashi, 2020)。」

- i )本文中に文章として入れる場合

- (2)自著の引用

- 著者自身の既刊文献の引用は,「著者は…」などとせず,「上瀬(2020)は…」のようにする。

- (3)共著(著者2名)

- 著者が2名の共著の場合は,引用のたびごとに両著者名を書く。

- i )日本語文献では,著者名の間は中黒(・)で結ぶ。

「池田・深谷(2020)は…」,「…している(池田・深谷,2020)。」

- ii )英語文献では,“&”を用いる。

- 「Itakura & Ito(2020)によれば…」

- 「…確認された(Itakura & Ito, 2020)。」

- i )日本語文献では,著者名の間は中黒(・)で結ぶ。

- (4)共著(著者が3名以上)

- i )著者が3名以上の共著の場合,初出の際から,第1著者名以外は「他」,“et al.” と略記する。

- 日本語文献

「井上他(2020)が……」,「…になる(井上他,2020)。」

- 英語文献

「Kojima et al.(2020)を用いて…」,「…だろう(Kojima et al., 2020)。」

- 日本語文献

- ii )複数著者の論文を「他」,“et al.” 表記にした結果,同じ省略表記のものが複数できてしまう場合は,論文間の区別がつくまで著者名を書く。

- 日本語文献

「井上・大江・川上他(2020)では…」,「…とする(井上・大江・齋藤他,2000)。」

- 英語文献

「Kojima, Komura, Sawamiya et al.(2020)では…」,「…とされる(Kojima, Komura, Sugiura et al., 2020)」

- 日本語文献

- iii)省略表記をした結果,最後の著者だけが異なる場合は,「他」,"et al."とせず,最後の著者まで書く。

- 日本語文献

「井上・大江・川上・岸本・国里(2020)によると…」,「…とする(井上・大江・川上・岸本・小島,2020)。」

- 英語文献

「Kojima, Komura, Sawamiya, Sugiura, & Suzuki(2020)では…」,「となっている(Kojima, Komura, Sawamiya, Sugiura, & Souma, 2020)。」

- 日本語文献

- (5)翻訳書の引用

- 翻訳書を引用する場合は,原著者名とその刊行年を最初に引用し,そのあとに翻訳書の翻訳者名とその刊行年を括弧に入れる。

- i )本文中に文章として入れる場合「Takeda(2019 田中・東山訳 2020)では…」とし,「Takeda(2019)」あるいは「Takeda(2020)」とはしない。

- ii )括弧内に文献を示す場合「…試みた(Takeda, 2019 田中・東山訳 2020)。」

- (6)文献引用の順序

- 本文中の同一箇所で複数の文献を引用するときには,文末の同じ括弧内に著者名のアルファベット順にセミコロン(;)で区切り,また同一著者については単著を優先し,刊行年順に並べてそれらをカンマ(,)で区切り示す。

「…となる(中道他,2020; 外山,2019; Toyama & Nagai, 2017)。」

3.7.2 文章の引用

- (1)文献の記述の一部を直接引用するときには,原文(翻訳文)のとおり正確に転記する。

- (2)引用文は別行とせずに本文に続け,引用符(「 」,“ ”)で囲む。

- (3)引用文中にさらに引用句があるときには,内側に『 』,‘ ’を用いる。

- (4)引用文には,末尾に著者名,刊行年,掲載ページを書き添える。

「…示された(西山,2018, pp. 150-152)。」

- (5)原典が入手困難なために翻訳書による場合は,翻訳書の引用のしかたに従い,掲載ページを明記する。

「…がある(Hashimoto, 2017 一言・藤・堀内訳 2020, p.30。」

- (6)文章を引用する際には,著作権者の許可が必要な場合があるので注意する。

- (7)原文の一部を省略した場合には,「…」で示す。

3.7.3 図・表の引用

- (1)図や表について本文で言及するときは,Figure 1,Table 1のように表記し,「下図」,「次表」などの表現は用いない。

- (2)他の文献の図や表を引用する場合は,その旨が明確になるように出典(著者名,刊行年,掲載ページ,原典の図・表の番号)を括弧内に書き添える。

「Figure 1.概念構造のモデル(麦谷・森尾,2013, p. 120, Figure 3)。」

- (3)図・表の引用にあたっては,著作権者の許可が必要な場合があるので注意する。

3.7.4 氏名・機関名への言及

- (1)本文中で,氏名に言及するときは,初出の際には略さずに氏名を明記し,2度目以後は姓のみを記す。外国人の場合は,ファースト・ネーム,ミドル・ネームはイニシャルでよい。ただし,引用文献の表記は前出(3.7.1)の方法による。

- (2)氏名には,謝辞の場合を除き,敬称や肩書きを付けない。

- (3)本文中で言及した氏名に所属機関名を書き添える必要があるときは,初出の際に氏名のあとに括弧に入れて示す。

- (4)本文中で,研究機関名に言及するときは,初出の際は略さず正式名称を明記する。2度目以後は省略表記してもよい。

3.8 表(Table)(見本3.2,3.3)

3.8.1 表の原稿

- (1)表の用紙

- 表は1ページに1つの表を書き,引用文献(「本文中」の脚注)のあとに図とは分けて,Table 1から順におく。

- (2)表の大きさ

- 表の1行の文字数(横)は,日本語(全角)で25文字(半角の数字またはアルファベットの小文字で50文字)以内であれば,掲載時半ページ幅となる。全角50文字以内であれば,全幅とする。ただし,表におけるカタカナ,アルファベットの大文字,余白は全角扱いとなる。なお表の行数(縦)は,表の題,表の注,余白も含め50行が1ページに相当する。

3.8.2 表作成上の一般的注意

- (1)表の作成にあたっては,研究結果を最も効果的に伝えることができるように工夫する。表と図の内容の重複を避けると同時に,必要な情報は漏れなく記載されていなければならない。本誌に掲載している見本は一例であり,以下の文献にさまざまな種類の見本が掲載されている。

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association. pp. 210–224.

- (2)表の言語

- i )表は,英文アブストラクトと図表によって論文の要旨が明らかとなるよう,原則として英語とすることが望ましい。なお,表と図の言語は,論文内で英語か日本語どちらかに統一する。表の題を英語とし,表の注や表中の文字,あるいは図を日本語とするなど,英語と日本語を混在させない。

- ii )英語で統一する場合で,日本語表記を添える必要があるときは,括弧内に日本語を併記する。

- (3)原則,表の見出しと表の左の項目(スタブ列)は左そろえとし,数値は中央そろえとする。表中の主要な英単語の頭文字は大文字にする。

- (4)数値は,有効数字を考慮して表記する。また,数字は小数点の位置,小数点以下の桁数をそろえることが望ましい。

- (5)数値の単位は,数字が縦に並ぶときはその数値に関する見出しの下,横に並ぶときは項目の右に書き入れる。

- (6)表中の数字が理論的に必ず1以下の場合(たとえば,相関係数)は,0を付けずに.52のように小数点以下のみを書く。

- (7)因子構造を強調する数値は,ボールド体を用いることができる。

- (8)表中の線はできるだけ少なくし,適当にスペースをとる。縦の罫線,斜線は用いない。

- (9)表について本文で言及し,挿入希望位置を本文の中に指定する。

3.8.3 表の番号,表の題

- (1)表の番号は,論文中に示す順序に従ってTable 1,Table 2のように算用数字で通し番号を付ける。改行して表の題を付け,末尾にはピリオド(.),句点(。)を付けず,表の上部に左そろえで表記する。

- (2)表の題は,できるだけ簡潔にする。また表の題に用いる用語は本文と一致させる。

3.8.4 表の注

表の注は,表の題の下ではなく,表の下に以下の順におき,注の符号のあとに簡潔に記す。説明文の終わりにはピリオド(.),句点(。)を付ける。

- (1)表全体に関する補足的説明は,表中に注の符号は付けず,“Note.”,「注)」を表の下におき,説明文を添える。

- (2)表中の特定部分に関する注は,表中の該当箇所の右肩に上つきで注の符号(a,b,c…)を付け,複数ある場合は,原則改行せずに続ける。

- (3)“*”や“**” などの符号は,5%,1%,統計上の有意水準を示すときに用い,数値の右肩に示し,表の下部にその旨を示す。複数ある場合は改行せずに続ける。

(北村 英哉・下田 麻衣(2020).恨み忌避感尺度の作成と信頼性・妥当性の検討――拒否不安,調和性,信頼感との関連―― 心理学研究,91(1), 59, Table 1.https://doi.org/10.4992/jjpsy.91.19204 より一部変更)

(三和 秀平・外山 美樹・肖 雨知・長峯 聖人・湯 立・海沼 亮・相川 充(2021).制御焦点は基本的心理欲求とウェルビーイングの関連を調整するか 心理学研究,91(6), 411, Table 1. https://doi.org/10.4992/jjpsy.91.19327 より一部変更)

3.9 図(Figure)(見本3.4―3.7)

3.9.1 図の原稿

図は多くの情報を直感的に理解しやすい形で示すことができるが,かなりのスペースを要するため,厳選し,必要な図のみを,効果的に使用することが望まれる。他の図や表の内容と重複しないよう注意する。

- (1)図の用紙

- 表と同じく,1ページに1つの図を描き,引用文献(「本文中」の脚注)のあとに表とは分けて,Figure 1から順におく。

- (2)図の種類

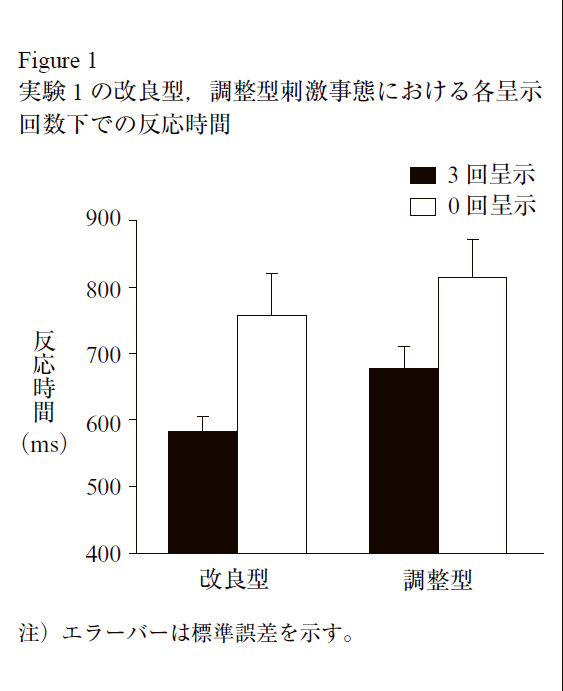

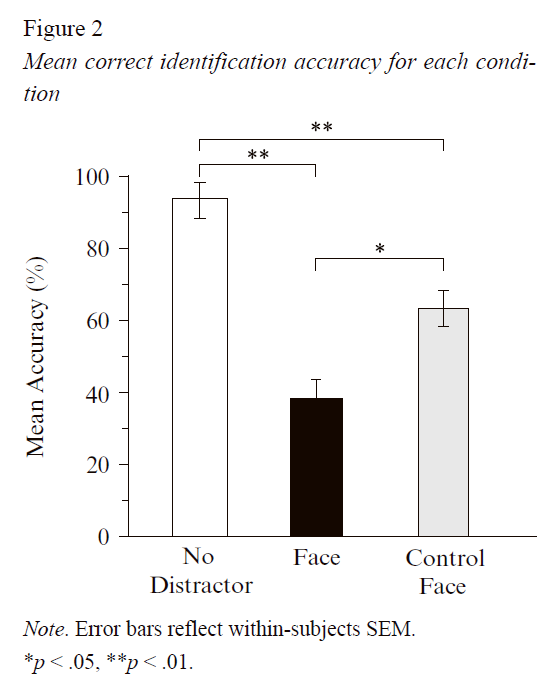

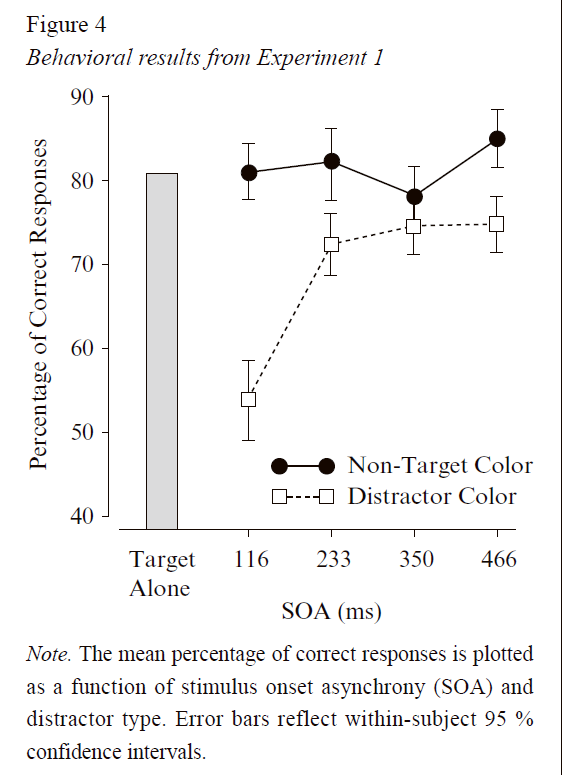

- 図にはグラフ,画像,チャートなどがある。必要に応じて折れ線グラフ,棒グラフ,散布図など適切な形式を選択する。折れ線グラフは,連続的に変化する独立変数(横軸)に対応する従属変数(縦軸)の変化を示すなどの場合に利用されるのが原則である。棒グラフは,一般に独立変数が名義尺度(カテゴリー群)である場合などに利用される。散布図は,変数間の関係を示すためなどに利用される。

- (3)図の大きさ

- 図の中の一番小さな文字が7ポイントの大きさになるよう縮小/拡大した横幅が,7cm以内であれば,掲載時半ページ幅となる。14cm以内であれば,全幅とする。なお,図の縦は,図の題,図の注,余白も含め21cmが1ペ-ジに相当する。縮尺率を考慮して,作成された図を事前に確認して投稿する。

3.9.2 図作成上の一般的注意

- (1)作図

- 作図は,縮尺を考慮して線の太さを決め,コントラストに留意する。なお,図の作成にあたっては色を使用しない。図作成ソフトを使用して作図する場合,大外の枠,背景色の存在,不要な線の存在など,「心理学研究」の図の作成上の注意と異なる点が多いため,注意を要する。

- (2)図の言語

-

- i )図は,英文アブストラクトと図表によって論文の要旨が明らかとなるよう,原則として英語とすることが望ましい。なお,図と表の言語は,論文内で英語か日本語どちらかに統一する。図の題を英語とし,図の注や図中の文字,あるいは表を日本語とするなど,英語と日本語を混在させない。

- ii )英語で統一する場合で,日本語表記を添える必要があるときは,括弧内に日本語を併記する

- (3)線と点

-

- i )縦軸の途中を省略する場合は,そこに波形,または斜線を入れて切り取ったことを示すとよい。

- ii )座標軸や曲線,折れ線の太さは,論文を通じて一定にする。座標軸の太さはその図中の一番太い曲線,折れ線と同程度にする。

- iii)同一論文中に比較対照すべき複数の図があるときは,全部に同じ目盛りを用いる。

- iv )折れ線のシンボルは縮小すると判別しにくくなることがあるので,大きめに描く。

- v )データの散布度を示すためにエラーバーを用いる場合には,それが標準偏差,標準誤差,信頼区間などのどれを表すのかを明記する。

- (4)図中の文字

-

- i )図中の文字は縮尺を考慮して大きさと太さを決める。図中の英単語の頭文字は大文字とする。ただし,単位はSI(付録1)に従い,大文字か小文字かを決める。

- ii )座標軸の説明とその単位は各軸の外側中央に示す。縦軸は,日本語の場合は縦書きとし,英語の場合は下から上に向かって横書きで書く。

- (5)図について本文で言及し,挿入希望位置を本文の中に指定する。

- (6)パス解析や構造方程式モデル(SEM)の結果をパス図で表示する場合には,標準的な表記を行う。以下の文献を参照されたい。

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association. p.239, Figure 7.7, p.240, Figure 7.8, 7.9.

- (7)写真は図とみなして扱う。写真の番号は図の通し番号に含める。

3.9.3 図の番号,図の題

- (1)図の番号は,論文中に示す順序に従ってFigure 1.,Figure 2.のように算用数字で通し番号を付ける。改行して図の題を示す。

- (2)図の上に,図の番号および図の題を左そろえで記す。

- (3)図の題は,できるだけ簡潔にする。また図の題に用いる用語は本文と一致させる。

3.9.4 図の注

図の注は,図の下に以下の順におき,注の符号のあとに簡潔に記す。説明文の終わりにはピリオド(.),句点(。)を付ける。

- (1)図全体に関する補足的説明は,図中に注の符号は付けず,“Note.”,「注)」を図の題の下におき説明文を添える。

- (2)図中の特定部分に関する注には,図中の該当箇所の右肩に上つきで注の符号(a,b,c)を付ける。図全体に関する注がある場合は,その下に改行して記す。複数ある場合は改行せずに続ける。

- “*”や“**” などの符号は,5%,1% の統計上の有意水準を示すときに用い,数値の右肩に示し,図の下部にその旨を示す。図全体に関する注,図中の特定部分に関する注がある場合は,その下に改行して記す。複数ある場合は改行せずに続ける。

作図の際の留意事項

- (1)必要不可欠なものを厳選する。

- (2)他の表や図と内容が重複しないように注意する。

- (3)必要十分な内容が記載されている必要がある。代表値に対する散布度,標本数などが重要な意味を持つ場合には,それらを図示する工夫が必要である。

- (4)類似した内容の図の形式は,原則として統一する。

- (5)図の題は,簡潔でかつその内容を十分に表し得るものであることが望まれる。同時にまた,他の図と異なる内容であることが容易に理解できるものでなければならない。

- (6)図中の数値,その他の記号の意味は,本文を読まなくても理解できるように図中で説明されている必要がある。

- (7)背景色は白にする。折れ線グラフのシンボルや棒グラフの塗りつぶしは明瞭に識別できるものを用いる。無意味な装飾(3D化,影など)を使用しない。

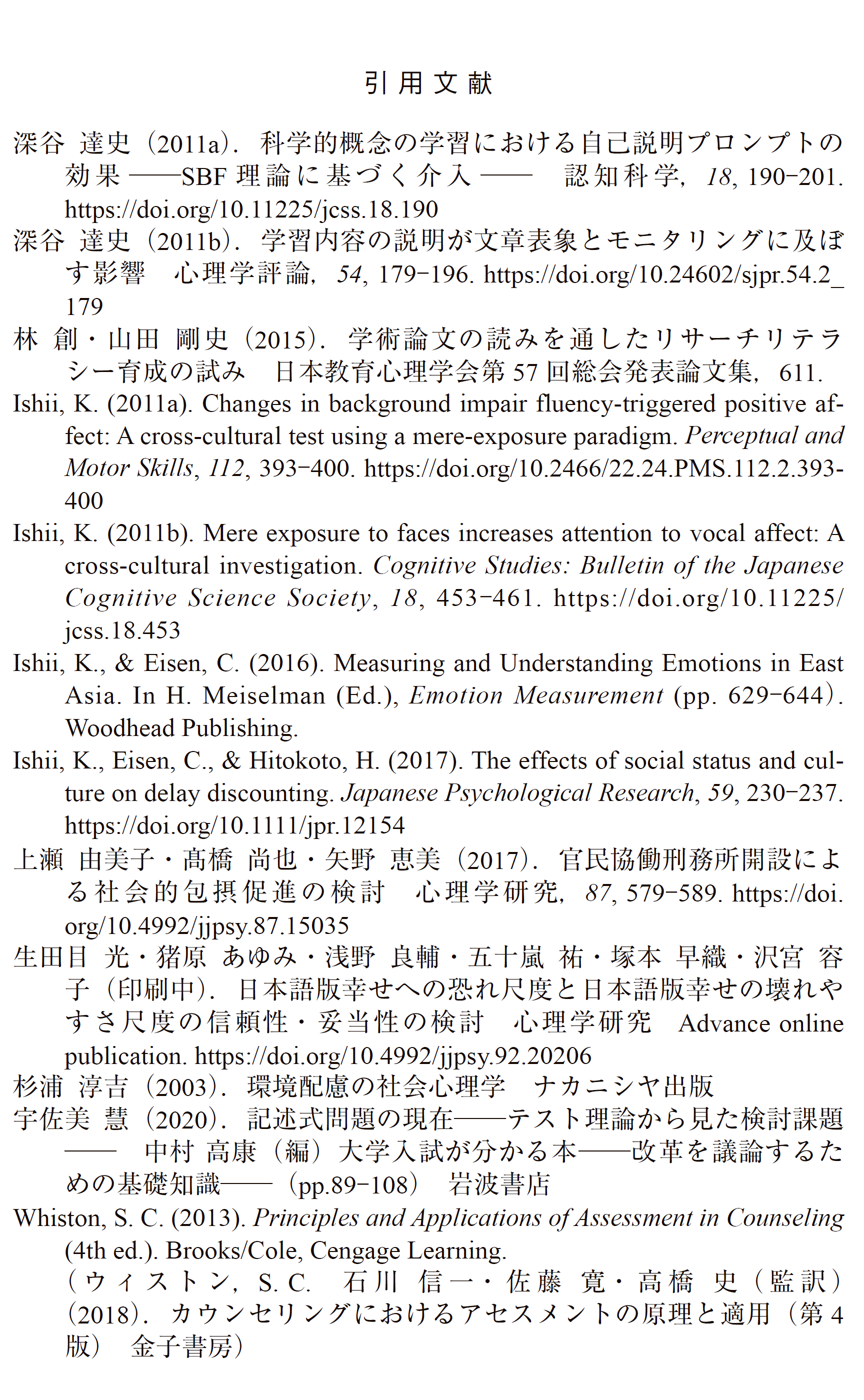

3.10 引用文献(見本3.8)

引用文献は本文の次に一括して示す。見出しは「引用文献」(展望論文では「文献」)とし,中央大見出しとする。読者が検索,参照できるように留意する。DOI(Digital Object Identifier)が付与されている文献については,DOI を記載する。なお,原稿作成時には改ページをして始める。

3.10.1 文献を引用する場合の一般的注意

- (1)表記が2行以上にわたる場合は,2行目以降を全角2文字(半角4文字)分字下げする。

- (2)日本語文献と外国語文献を分けず,著者名(姓)のアルファベット順とし,文献番号は付けない。

- (3)刊行年

- i )文献の刊行年は,すべて刊行された西暦年を用いる。

- ii )刊行年には( ).を付ける。

- iii)複数年にわたり1巻を逐次刊行される場合は,(2011-2013).のように2つの年を2分ダッシュ(-)で結んで示す。

- iv )「心理学研究」のように1年1巻ではあるが,4月から翌年3月までの年度による場合には,掲載号の刊行年を記す。

- (4)文献の表題は副題も含めて略さずに書く。日本語文献では,副題を2倍ダッシュ(――)ではさむ。外国語文献では,原則として表題と副題の最初の語の頭文字,固有名詞,ドイツ語の名詞は大文字とするが主要語の頭文字も大文字にしてもよい。なお,副題はコロン(:)のあとに続ける。

- (5)逐次刊行物の誌名は,原則として正式名称を,省略せず記載する。

“J Cog Neurosci”ではなく“Journal of Cognitive Neuroscience”

- (6)原則として,孫引きや2次資料を利用した引用は控える。

3.10.2 外国語文献の表記の仕方

- (1)著者名

-

- i )一般的書き方

著者名は,姓を先に書き,カンマ(,)をおき,ファースト・ネーム,ミドル・ネームのイニシャルの順で書く。イニシャルのあとにはピリオド(.)を付ける。もし同姓で,イニシャルも同じ著者があるときは,名も略さずに書く。著者名の表記法は,原著者のそれに従う。

Nakamura, T. (2022). Yamada, Y. (2019)., Yamada, T. (2019). Sato, Takao (2013)., Sato, Tatsuya (2019).

- ii )共著(著者が20名以下)

すべての著者を書き,最後の著者の前にカンマ(,)と&をおく。andと綴らない。

Ishii, K., Ishikawa, S., & Sato, A. (2018).

- iii)共著(著者が21名以上)

著者が21名以上の場合は,第1から第19著者まで書き,途中の著者は “...” で省略表記し,最後の著者を書く。

- (2)書籍

-

書籍の場合は,著者名,刊行年,書籍名,初版以外は版数,出版社を書く。書籍名はイタリック体とする。

- i )一般的な例

著者姓, 名. (刊行年). 書籍名. 出版社.

Christie, D. J. (2011). The Encyclopedia of Peace Psychology. Wiley.

著者1姓, 名., 著者2姓, 名., & 著者3姓, 名. (刊行年). 書籍名. 出版社.

Rosen, L. D., Cheever, N., & Carrier, L. M. (2015). The Wiley Blackwell Handbook of Psychology, Technology and Society. Wiley.

- ii )版数

初版以外は必ず版数を明記しておく。版(edition)は ed. と省略表記する。

著者姓, 名. (刊行年). 書籍名 (版数). 出版社.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Association.

- iii)編集書

編集者(editor)は Ed. と省略表記し,編集者が複数のときは Eds. と省略表記する。

編集者1姓, 名., 編集者2姓, 名., & 編集者3姓, 名. (Eds.). (刊行年). 書籍名. 出版社.

Osaka, N., Rentschler, I., & Biederman, I. (Eds.). (2007). Object recognition, attention,and action. Springer.

- iv )編集書中の特定章

特定章著者1姓, 名., & 特定章著者2姓, 名. (刊行年). 特定章名. In 編集者1名. 姓 & 編集者2名. 姓 (Eds.), 書籍名 (xx ed., pp. xxxx). 出版社.

Morioka, M. (2018). On the constitution of self-experience in the psychotherapeutic dialogue. In A. Konopka, H. J. M. Hermans, & M. M. Gonçalves (Eds.), Handbook of dialogical self rheory and psychotherapy: Bridging psychotherapeutic and cultural traditions (pp.206-219). Routledge.

- v )数巻にわたる書籍

著者姓, 名.(刊行年). 書籍名 (Vols. 巻数). 出版社.

Freud, S. (1956-1974). Standard editions of complete psychological works of Sigmund Freud (Vols. 1-24). Hogarth Press.

- vi )数巻にわたる書籍の特定の1巻

著者姓, 名.(刊行年). 書籍名 (シリーズ編集者). 出版社.

Lamb, M. E. (Ed.). (2015). Socioemotional processes. (R. M. Lerner, Series Ed.) Handbook of child psychology and developmental science. Vol. 3. Wiley.

- vii)翻訳書

原著者姓, 名.(翻訳書刊行年). 翻訳書籍名 (翻訳者名. 姓 Trans.). 出版社. (Original work published 原書刊行年など)

Helmholtz, H. von (1925). Treaties on physiological optics (Vol. 3, J. P. C. Southall, Ed. & Trans.). New York: Optical Society of America. (Original work published 1910)

- viii)再版

著者姓, 名.(刊行年). 書籍名. 出版社. (Original work published 原書刊行年など)

Adler, A. (1970). The education of children. Gateway. (Original work published 1930; George Allen & Unwin)

- (3)逐次刊行物(学術誌を含む雑誌,年報,紀要など)

-

逐次刊行物の場合は,著者名,刊行年,表題,誌名,巻数,ページを書く。誌名,巻数をイタリック体,号数は( )に立体,引用文献の最初と最後のページを2分ダッシュ(-)で結んで示す。誌名の主要語の頭文字は大文字とする。DOIが付与されている場合は記載する。

巻を通してページが振られていない場合は,号数は必ず記載する。ただし,巻を通してページが振られている場合であっても,号数を記載してもかまわない。

また誌名は,原則として正式名称を,省略せず記載する。

著者姓, 名. (刊行年). 論文表題. 誌名, 巻数(号数), 引用ページ数. https://doi.org/xxx

Takahashi, N., Isaka, Y., Yamamoto, T., & Nakamura, T. (2017). Vocabulary and Grammar Differences Between Deaf and Hearing Students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 22(1), 88-104. https://doi.org/10.1093/deafed/enw055

- (4)オンライン資料の引用

-

- i )刊行された冊子体がある場合には,冊子体を引用文献として記載する。

- ii )刊行されることが確定し,刊行までの間,オンラインで早期公開(Early View)されている場合,刊行年の表記は(公開年)とし,早期公開である旨とDOIを明記する。刊行されたあとは,冊子体の表記に差し替える。

著者姓, 名. (刊行年). 論文表題. 誌名. Advance online publication. https://doi.org/xxx

Yokoyama, T., Kato, R., Inoue, K., & Takeda, Y. (2020). Cuing Effects by Biologically and Behaviorally Relevant Symbolic Cues. Japanese Psychological Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jpr.12318

- iii)プレプリントされている文献の場合,アップロードサイト名とDOIを明記する。

著者姓, 名. (刊行年). 論文表題. アップロードサイト名. https://doi.org/xxx

Yoshimura, N., Morimoto, K., Murai, M., Kihara, Y., Marmolejo-Ramos, F., ... Yamada, Y. (2020). Age of smile: A cross-cultural replication report of Ganel and Goodale (2018). PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/dtx6j

- iv )オンライン上でのみ閲覧できる資料で,DOIがある場合は,DOI を記載する。

著者姓, 名. (刊行年). 論文表題. 誌名, 巻数 (号数), 記事番号. https://doi.org/xxx

Katahira, K., Kunisato, Y., Yamashita, Y., & Suzuki, S. (2020). Commentary: “A robust da- ta-driven approach identifies four personality types across four large data sets.” Frontiers in Big Data, 3, 8. https://doi.org/10.3389/fdata.2020.00008

- iv v )オンライン上でのみ閲覧できる資料で,DOIがない場合は,次の書式で記載する。

著者姓, 名. (刊行年). 表題. ウェブサイト名. Retrieved アクセス年月日, from URL

Abrams, Z. (2020). Building a safe space in the pandemic. American Psychological Association. Retrieved December 31, 2021, from https://www.apa.org/topics/covid-19/pandemic-safe-space#

ただし,オンライン上から削除される可能性もあるため,編集委員会からの請求があった場合に備え,速やかに対応できるようにしておく必要がある。

- (5)その他

-

- i )学位論文など

- 学位論文などの年次は年度によらず,修了,授与の年をもって示す。また抄録などが公刊されている場合は,それによる。

著者姓, 名. (修了/授与年). 表題 (Unpublished masterʼs thesis, doctoral dissertation). 大学名.

Tsukamoto, S. (2015). The Role of Psychological Essentialism in Intergroup Attitude Forma- tion (Unpublished masterʼs thesis). Kyoto University.

- ii )学会などでの発表

発表者姓, 名. (発表年). 表題 [発表形式]. 誌名/大会名, 開催地, 引用ページ

Oe, T., Aoki, R., & Numazaki, M. (2016). Perceived causal attributions of body temperature increase as a moderator of the effects of physical warmth on implicit associations of so- cial warmth [Poster presentation]. The 17th Annual Meeting of the Society for Personali- ty and Social Psychology, San Diego, CA.

- iii)印刷中の論文

- 刊行されることが確定してはいるが未刊行の場合,刊行年の代わりに“(in press)”と明記する。

著者姓, 名. (in press). 表題. 誌名.

O’Séaghdha P. G. (in press). Across the great divide: Proximate units at the lexicalphonological interface. Japanese Psychological Research.

- iv )新聞記事の引用

執筆者姓, 名(分からなければ掲載紙(誌)名). (発行年). 資料表題. 掲載紙(誌)名, 発行日(朝刊・夕刊), 掲載ページ.

Uematsu, K. (2015). Kids learn about life by raising animals at school. Japan News, March 13, 16.

引用ページについては,ページ数があるものについては記載する。

3.10.3 日本語文献の表記の仕方

- (1)著者名

-

- i )著者名は,姓,名の順に書き,姓と名の間にはカンマ(,)をつけず半角あける。著者名の後にはピリオド(.)は付けない。

小林 哲郎(2019).

- ii )共著(著者20名以下)の場合には,各著者の間に中黒(・)を入れて結ぶ。

齊藤 慈子・笹川 智子・鈴木 敦命(2020).

- iii)共著(著者が21名以上)の場合には,第1から第19著者まで書き,途中の著者は「…」で省略表記し,最後の著者を書く。

- iv )政府・官公庁・研究機関・学協会組織・一般民間組織など団体名義の著作物は,正式の名称を略さずに書き,個人著者名の場合と同様に,アルファベット順に並べる。なお,法人区分の記載は不要である。

- v )著者名がない文献の場合は,表題によってアルファベット順に入れる。

- (2)書籍

-

書籍の場合は,著者名,刊行年,書籍名,出版社を書く。

- i )一般的な例

著者姓 名(刊行年).書籍名 出版社

一川 誠(2016).「時間の使い方」を科学する――思考は10時から14時,記憶は16時から―― PHP研究所

- ii )新・改訂版(増刷に際し,内容がそのままならば版数の記載は不要)

著者姓 名(刊行年).書籍名 版数 出版社

長谷川 寿一・東條 正城・大島 尚・丹野 義彦・廣中 直行(2020).はじめて出会う心理学 第3版 有斐閣

- iii)編集書・監修書

監修者姓 名/編集者姓 名(監修/編)(刊行年).書籍名 出版社

堀 洋道(監修)吉田 富二雄・松井 豊・宮本 聡介(編)(2009).新編 社会心理学 改訂版 福村出版

- iv )編集書・監修書の特定章

著者姓 名(刊行年).表題 編集者姓 名(編/監修)書籍名(pp. 引用ページ) 出版社

内藤 美加(2018).記憶の発達と心的時間移動――自閉スペクトラム症の未解決課題再考―― 鈴木 國文・内海 健・清水 光恵(編)発達障害の精神病理Ⅰ(pp.73-96) 星和書店

- v )数巻にわたる書籍(主題を持つ叢書・集書等を含む)

監修者姓 名/編集者姓 名(監修/編)(刊行年).書籍名(総巻数) 出版社

野島 一彦・繁桝 算男(監修)(2018-2020).公認心理師の基礎と実践(全23巻) 遠見書房

- vi )数巻にわたる書籍の特定の1巻

著者姓 名(刊行年).書籍名 監修/編集者姓 名(監修/編)シリーズ名 巻数など 出版社

浅野 倫子・横澤 一彦(2020).共感覚――統合の多様性―― 横澤 一彦(監修)シリーズ統合的認知 勁草書房

- vii)翻訳書

原著者姓, 名. (原書籍刊行年). 原書籍名. 出版社.(原著者姓, 名(※カタカナ) 翻訳者姓 名(訳)(翻訳書刊行年). 翻訳書籍名 翻訳書出版社)

Lopez-Corvo, R. E. (2009). The Woman Within: A Psychoanalytic Essay on Femininity. Routledge.

(ロペスコルヴォ,R. E. 井上 果子(監訳)飯野 晴子・赤木 里奈・山田 一子(訳)(2014).内なる女性――女性性に関する精神分析的小論―― 星和書店)- viii)著(編集・監修)者(個人または団体)自身が刊行者である場合(自費出版など)には,一般的な書籍の例に準じて記載し,出版社の部分を(自費出版)と書く。

- (3)逐次刊行物(学術誌を含む雑誌,年報,紀要など)

-

逐次刊行物の場合は,著者名,刊行年,表題,誌名,巻数,ページを書く。巻数をイタリック体,号数は( )内に立体,引用文献の最初と最後のページを2分ダッシュ (-)で結んで示す。誌名の主要語の頭文字は大文字とする。DOI が付与されている場合は記載する。

巻を通してページが振られていない場合は,号数を必ず記載する。ただし,巻を通してページが振られている場合であっても,号数を記載してかまわない。

また誌名は,原則として正式名称を,省略せず記載する。

- i )論文

著者姓 名(刊行年).表題 誌名,巻数, 引用ページ. https://doi.org/xxx

川上 直秋(2019).指先が変える単語の意味――スマートフォン使用と単語の感情価の関係―― 心理学研究, 91(1), 23-33. https://doi.org/10.4992/jjpsy.91.18060

- ii )年間2冊またはそれ以上を刊行するが,巻数がなくて通し番号になっている場合(号,輯,集など)

著者姓 名(刊行年).表題 誌名/シリーズ名,号数, 引用ページ.

齊藤 慈子(2019).時に手を抜くイクメン,マーモセットのパパ 心理学ワールド,No.86, 25-26.

- iv )年報・年鑑

- 各年次ごとに巻・号・輯など番号付けしてあるものは,上の例に準ずる。単に年次のみを示してあるものについては,刊行年と一致する場合には,刊行年のみでよい。

刊行年と表題の年次が異なる場合(たとえば,2013年版で,2012年中に刊行された場合など)には,巻数の後ろに( )を付し,( )内に 2013年版などのように記す。

著者姓 名(刊行年).誌名 出版社

法務総合研究所(2019).令和元年版 犯罪白書――平成の刑事政策―― 昭和情報プロセス

- v )紀要,その他

- 紀要,報告書の名称が同一で,いくつかの部門,シリーズに分かれているものには,表題の直後に続けて,その部門やシリーズの名称を記す。なお,紀要,報告等の名称に,その大学などの名称が含まれていない場合は括弧に入れて記す。

著者姓 名(刊行年).表題 誌名,巻数(号数), 引用ページ.

中道 圭人(2019).幼児における他者の感情推測のための表情と身体的手がかりの利用 千葉大学教育学部研究紀要, 67, 285-292.

- (4)オンライン資料の引用

-

- i )刊行された冊子体がある場合には,冊子体を文献として記載する。

- ii )刊行されることが確定し,刊行までの間,オンラインで早期公開されている場合,刊行年の表記は(公開年)とし,早期公開である旨とDOIを明記する。刊行されたあとは,冊子体の表記に差し替える。

著者姓 名(公開年).表題 誌名 Advance online publication. https://doi.org/xxx

金政 祐司・古村 健太郎・浅野 良輔・荒井 崇史(2021).愛着不安は親密な関係内の暴力の先行要因となり得るのか?――恋愛関係と夫婦関係の縦断調査から―― 心理学研究 Advance online publication. https://doi.org/10.4992/jjpsy.92.20013

- iii)プレプリントされている文献の場合,アップロードサイト名とDOIを明記する。

著者姓 名(公開年).論文表題 アップロードサイト名. https://doi.org/xxx

- iv )オンライン上でのみ閲覧できる資料で,DOIがある場合は,DOIを記載する。

著者姓 名(公開年).表題 誌名,巻数(号数), 引用ページ(記事番号). https://doi.org/xxx

矢嶋 美保・長谷川 晃(2013).家族機能が中学生の社交不安に及ぼす影響――日本の親子のデータを用いた検討―― 感情心理学研究,27(3), 83-94. https://doi.org/10.4092/jsre.27.3_83

- v )オンライン上でのみ閲覧できる資料で,DOIがない場合は,次の書式で記載する。

著者姓 名(公開年).表題 ウェブサイト名 Retrieved アクセス年月日 from URL

日本心理学会(2022).執筆・投稿の手びき 2022年版 日本心理学会 Retrieved October 25, 2022, from https://psych.or.jp/manual/

ただし,オンライン上から削除される可能性もあるため,編集委員会からの請求があった場合に備え,速やかに対応できるようにしておく必要がある。

- (5)その他

-

- i )学位論文など

- 学位論文などの年次は年度によらず,修了,授与の年をもって示す。また抄録などが公刊されている場合は,それによる。

著者姓 名(修了/授与年).表題 大学名修士/博士論文(補足情報:たとえば未公刊など)

向田 久美子(2009).語りに見るライフ・スクリプトの文化心理学的研究――文化圏間比較と世代間比較を通して―― 白百合女子大学大学院博士論文

- ii )学会などでの発表

- 予稿集と抄録などがある場合,より詳細な掲載誌を記す。

著者姓 名(刊行/発表年).表題 誌名/大会名,引用ページ

著者姓 名(刊行/発表年).表題 誌名/大会名(開催地名)

都築 誉史・武田 裕司・千葉 元気(2018).認知資源が多肢選択意思決定における魅力効果に及ぼす影響――聴覚プローブ法を用いた実験的検討―― 日本心理学会第82回大会発表論文集,493.

- iii)印刷中の論文

- 刊行されることが確定してはいるが未刊行の場合,刊行年の代わりに(印刷中)と明記する。

著者姓 名(印刷中).表題 誌名

長谷川 龍樹・多田 奏恵・米満 文哉・池田 鮎美・山田 祐樹・高橋 康介・近藤 洋史(印刷中).実証的研究の事前登録の現状と実践――OSF 事前登録チュートリアル―― 心理学研究

- iv )新聞記事および雑誌記事の引用

執筆者姓 名(分からなければ掲載紙(誌)名)(発行年).資料表題 掲載紙(誌)名 発行日(朝刊・夕刊),掲載ページ .

サトウ タツヤ(2013).ちょっとココロ学──悩み事 どうやって打開?── 読売新聞 7月8日夕刊,7.

3.10.4 引用文献の記載順序

- (1)引用文献は,日本語文献と外国語文献を分けず,共著の場合も,第1著者の姓のアルファベット順に配列することを原則とする。同姓の者が複数いる場合には,名のアルファベット順による。

- (2)同一著者が,単独で発表している文献と,その著者が第1著者として名を連ねている共著の文献がある場合には,単著を先にし,次に共著を並べる。また,第1著者が同一で,第2著者が異なるときは,刊行年ではなく,第2著者の姓のアルファベット順にそれらを並べる。第3著者以降も同様である。

Kobayashi, T. (2018).

Kobayashi, T., Saito, A., & Sasagawa, S. (2017).

Kobayashi, T., & Suzuki, A. (2019).

- (3)同一著者の,あるいは同一配列の共著の文献がいくつかある場合には,早い刊行年のものから順に並べる。同一年に刊行された文献がいくつかある,あるいは,本文への引用の際の省略表記が同一となる場合,刊行年のあとに,文献名のアルファベット順で,アルファベット小文字 a,b…を付して区別する。

Takahashi, F. (2013a).

Takahashi, F. (2013b).

3.11 英文アブストラクトとキーワード

3.11.1 英文アブストラクト

- (1)100―175語の英文アブストラクトならびにその日本語訳を添付する。英文アブストラクトには問題(目的),方法,結果,考察または結論を含める。

- (2)英文については,ネイティブの専門家の,責任ある校閲を経た文章であることが不可欠である(なお,査読を終了し掲載の決定した論文の英文アブストラクトなどは,事務局編集部において英文校閲業者に依頼し,校閲を行う)。

- (3)英文アブストラクトの日本語訳は,英文校閲の際に参考にするため,直訳ではなく,著者の意図を平易な日本語で述べたものとする。また,採択となった場合,学会ホームページで公開する。

- (4)数は算用数字で示す。ただし,10未満の数および文頭では文字で綴る。

- (5)英文アブストラクト内では,先行研究への言及が必要な場合を除き,引用はしない。

3.11.2 キーワード

英文アブストラクトの下にその論文の分類,検索などのための,その論文を特徴づける英語のキーワードを3─5項目つける。検索の便のため,次の基準に従う。

- (1)キーワードは名詞または名詞句であり,複数形をとり得るもの(countable noun)は複数形で示す。

(例)theory―theories,mouse―mice,child―children

- (2)原則として略語は使わない。

- (3)英文アブストラクトまたは本文中と異なった語を用いてもよい。

(例)hyperactivity―hyperkinesis,quantification―measurement

- (4)固有名詞(氏名,地名,テスト名など)もキーワードになり得る。なお固有名詞などのように大文字を使う必然性がある場合以外はすべて小文字で書く。

(例)Freud (Sigmund),Wechsler Adult Intelligence Scale

キーワードの設定はその後の引用に影響する

キーワードは論文の内容を表すものでなければならないことは当然だが,同時に他の研究者から検索されやすいものでなければならない。いかに内容を的確に表すものであっても,キーワードとして一般的でない用語を設定したのでは,他の研究者から検索される機会がなく,したがって引用されることもない。

そのためには,自ら設定したキーワードを用いてPsycINFO(APA)などのデータベースにおいて検索してみるというのも一つの方法であり,そのキーワードで文献がほとんど検索されなければ,そのキーワードは避けるべきである。

また,日本心理学会編集委員会刊行の,“Japanese Psychological Research”50周年記念号(Vol. 51, No. S1, 2009)のキーワードを調べてみると参考になる。

自分の論文を他の研究者に知ってもらう上で,キーワードの設定は慎重に行う。

3.12 電子付録

論文の補足資料として,J-STAGEの電子付録機能を利用することができる。詳細は学会ホームページ〈https://psych.or.jp/publication/Supplementary_Information〉を参照されたい。

3.13 オープンサイエンス・バッジ

希望する著者の論文に対して,付与される。申請の手続きや注意事項等については,学会ホームページ〈https://psych.or.jp/publication/jjp_osb/〉を参照されたい。